Pierre Lemaitre

Gebundenes Buch

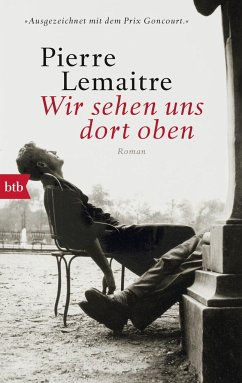

Wir sehen uns dort oben / Die Kinder der Katastrophe Bd.1

Roman

Übersetzung: Peter, Antje

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Beinahe wäre Albert wegen der Machtgier von Leutnant Pradelle ums Leben gekommen. Doch in letzter Sekunde bewahrt Édouard ihn vor dem Tod. Albert fühlt sich seinem Retter verpflichtet und erfüllt ihm seinen größten Wunsch: eine falsche Identität. Pradelle durchschaut den Betrug und deckt sie, um sein hinterhältiges Manöver zu vertuschen. So werden die verfeindeten Männer zu Komplizen. Während Pradelle in den Nachkriegsjahren das große Geld mit der Umbettung von Toten macht, entwickeln Albert und Édouard ein illegales Geschäft mit Kriegsdevotionalien. Pierre Lemaitre entwirft das ...

Beinahe wäre Albert wegen der Machtgier von Leutnant Pradelle ums Leben gekommen. Doch in letzter Sekunde bewahrt Édouard ihn vor dem Tod. Albert fühlt sich seinem Retter verpflichtet und erfüllt ihm seinen größten Wunsch: eine falsche Identität. Pradelle durchschaut den Betrug und deckt sie, um sein hinterhältiges Manöver zu vertuschen. So werden die verfeindeten Männer zu Komplizen. Während Pradelle in den Nachkriegsjahren das große Geld mit der Umbettung von Toten macht, entwickeln Albert und Édouard ein illegales Geschäft mit Kriegsdevotionalien. Pierre Lemaitre entwirft das schillernde Panorama einer Gesellschaft, in der unablässig von Ruhm und Ehre die Rede ist und zugleich Profitgier und krumme Geschäfte vorherrschen.

Pierre Lemaitre, 1951 in Paris geboren, ist Autor mehrerer preisgekrönter Romane und Kriminalromane. Sein 2014 erschienenes Buch, 'Wir sehen uns dort oben', wurde mit dem wichtigsten französischen Literaturpreis, dem Prix Goncourt, ausgezeichnet. Nun liegt sein neuer, hochgelobter Roman 'Spiegel unseres Schmerzes' in deutscher Übersetzung vor.

Produktdetails

- Verlag: Klett-Cotta

- Originaltitel: Au revoir là-haut

- 5. Aufl.

- Seitenzahl: 528

- Erscheinungstermin: 17. Oktober 2014

- Deutsch

- Abmessung: 221mm x 141mm x 38mm

- Gewicht: 716g

- ISBN-13: 9783608980165

- ISBN-10: 3608980164

- Artikelnr.: 40816491

Herstellerkennzeichnung

Klett-Cotta Verlag

Rotebühlstr. 77

70178 Stuttgart

produktsicherheit@klett-cotta.de

buecher-magazin.deDie jungen Franzosen Édouard und Albert kämpfen gemeinsam an der Front kurz vor dem Ende des Ersten Weltkrieges. Der ehrgeizige, verlogene Leutnant Pradelle treibt die Truppe an, um sich nach dem Sieg gegen die Deutschen als Held feiern zu lassen. Édouard wird von Granatsplittern schwer verletzt, rettet aber seinen Freund Albert aus einem Trichter heraus. Verstümmelt wie er ist, will er nur unter falschen Namen in seine Heimatstadt Paris zurück, ohne seine wohlhabende Familie wiederzusehen. Lemaitre entlarvt die Vorstellungen der an der Front als "Helden" gefallenen Soldaten oder als "Sieger" in die Heimat Zurückkehrenden als Verschleierung sinnloser Gräuel. Nur einige skrupellose Akteure, die schon immer die Fäden in der Hand hielten, versäumen es auch in Friedenszeiten nicht, von der Misere der anderen zu profitieren. Fantasievoll und einfühlsam schildert der Autor die Freundschaft zwischen Albert und dem künstlerisch begabten Édouard. Gemeinsam gelingt es ihnen, in dem nach Kriegsende aufblühenden Geschäft mit Kriegsdenkmälern durch Bluff reich zu werden und der verlogenen Gesellschaft - in der sie nur Verlierer bleiben können - einen Spiegel vorzuhalten.

buecher-magazin.deDie jungen Franzosen Édouard und Albert kämpfen gemeinsam an der Front kurz vor dem Ende des Ersten Weltkrieges. Der ehrgeizige, verlogene Leutnant Pradelle treibt die Truppe an, um sich nach dem Sieg gegen die Deutschen als Held feiern zu lassen. Édouard wird von Granatsplittern schwer verletzt, rettet aber seinen Freund Albert aus einem Trichter heraus. Verstümmelt wie er ist, will er nur unter falschen Namen in seine Heimatstadt Paris zurück, ohne seine wohlhabende Familie wiederzusehen. Lemaitre entlarvt die Vorstellungen der an der Front als "Helden" gefallenen Soldaten oder als "Sieger" in die Heimat Zurückkehrenden als Verschleierung sinnloser Gräuel. Nur einige skrupellose Akteure, die schon immer die Fäden in der Hand hielten, versäumen es auch in Friedenszeiten nicht, von der Misere der anderen zu profitieren. Fantasievoll und einfühlsam schildert der Autor die Freundschaft zwischen Albert und dem künstlerisch begabten Édouard. Gemeinsam gelingt es ihnen, in dem nach Kriegsende aufblühenden Geschäft mit Kriegsdenkmälern durch Bluff reich zu werden und der verlogenen Gesellschaft - in der sie nur Verlierer bleiben können - einen Spiegel vorzuhalten.© BÜCHERmagazin, Nicole Trötzer

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Schon wieder ein Roman über den Ersten Weltkrieg, wollte Rezensentin Lena Bopp schon seufzen, musste aber bei der Lektüre von Pierre Lemaitres "Wir sehen uns dort oben" bald feststellen, dass dieser Roman seinesgleichen sucht. Denn zum einen beginne die Handlung in den letzten Tagen des Jahres 1918 und befasse sich zum anderen vor allem mit dem Geschehen nach dem Krieg, berichtet die Kritikerin. Fasziniert liest sie am Beispiel der beiden Soldaten Albert und Edouard, wie Zurückgekehrten versuchen, sich wiedereinzugliedern und wie schwer ihnen dieser Versuch von Staat und Gesellschaft gemacht wird. Vor allem aber würdigt die Kritikerin Lemaitres Gabe, dieses schwere und historisch brisante Thema äußerst unterhaltsam zu erzählen und seine beiden Protagonisten sympathisch und spannend bei ihren schließlich notgedrungen kriminellen Handlungen zu begleiten. Eine wunderbare Mischung aus Abenteuer- und Kriminalroman, lobt die Rezensentin, die sich schon jetzt auf die angekündigten Folgeromane freut.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.10.2014

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.10.2014Mit kleinen Gräbern macht man größere Gewinne

Pierre Lemaitres Roman "Wir sehen uns dort oben" über den Ersten Weltkrieg ist eine klug komponierte Mischung aus Abenteuer und Historie

Wer dieses Buch in die Hände nimmt, wird sich zunächst fragen: Muss das sein? Schon wieder ein Roman über den Ersten Weltkrieg? Sind wir in diesem Jubiläumsjahr mit Gedenkliteratur, Gedenkausstellungen, Gedenkveranstaltungen und Gedenkkolloquien nicht schon so überschüttet worden, dass es für die nächsten vier Jahre reicht? Ja, natürlich! Aber andererseits: Was Pierre Lemaitre in seinem Roman "Wir sehen uns dort oben" beschreibt, ist mit dem, was man bisher über den Ersten Weltkrieg zu lesen bekam, nicht vergleichbar, und zwar aus

Pierre Lemaitres Roman "Wir sehen uns dort oben" über den Ersten Weltkrieg ist eine klug komponierte Mischung aus Abenteuer und Historie

Wer dieses Buch in die Hände nimmt, wird sich zunächst fragen: Muss das sein? Schon wieder ein Roman über den Ersten Weltkrieg? Sind wir in diesem Jubiläumsjahr mit Gedenkliteratur, Gedenkausstellungen, Gedenkveranstaltungen und Gedenkkolloquien nicht schon so überschüttet worden, dass es für die nächsten vier Jahre reicht? Ja, natürlich! Aber andererseits: Was Pierre Lemaitre in seinem Roman "Wir sehen uns dort oben" beschreibt, ist mit dem, was man bisher über den Ersten Weltkrieg zu lesen bekam, nicht vergleichbar, und zwar aus

Mehr anzeigen

verschiedenen Gründen.

Zunächst beginnt Lemaitres Geschichte im November 1918, wenige Tage vor dem Ende des Krieges. Lediglich etwas mehr als vierzig dieses gut fünfhundert Seiten langen Romans spielen somit tatsächlich in einem Schützengraben. Er liegt in der Nähe des "113. Frontabschnitts" an einem Ort, der offenbar so unbedeutend ist, dass der Erzähler uns nicht einmal mitteilt, wo genau er sich befindet. Wir erfahren nur, dass er irgendwo in Nordfrankreich liegt und dass Leutnant d'Aulnay-Pradelle ihn vor Kriegsende unbedingt noch erobern will - nicht um des Geländegewinns willen, sondern allein, weil er dann zum Hauptmann befördert wird und dies, so glaubt er nicht zu Unrecht, beim sozialen Aufstieg nach dem Krieg von entscheidendem Nutzen sein könnte. Viel mehr als um das Geschehen während des Krieges geht es in diesem Roman also um das Danach. Und da das letzte dieses in drei große Kapitel (und viele kleinere Unterkapitel) gegliederten Buches von Ereignissen erzählt, die sich im März 1920 abspielen, handelt es von genau jener kurzen Zeitspanne, für die der französische Historiker Bruno Cabanes erst vor rund zehn Jahren den Begriff sortie de guerre geprägt hat.

Vom Krieg auf der einen und der Nachkriegszeit auf der anderen Seite grenzt sich die sortie de guerre insofern ab, als sie ihr Augenmerk auf die kollektive, intellektuelle und psychologische Bewältigung der Kriegserfahrung legt. Cabanes hat anhand von Briefen und Notizen heimgekehrter Soldaten untersucht, wie schwer (oder leicht) ihnen die Wiedereingliederung ins zivile Leben fiel, und auch umgekehrt danach gefragt, wie leicht (oder schwer) ihnen dieser Wiedereintritt von den Daheimgebliebenen sowie den staatlichen Organisationen gemacht wurde. Um genau diese Fragen geht es auch in dem Roman von Pierre Lemaitre: Wie findet ein Soldat nach vier Jahren Krieg ins alte Leben zurück? Und was bleibt von der Dankbarkeit der Landsleute angesichts der Kriegsheimkehrer, die an ihren seelischen und körperlichen Verletzungen offensichtlich so schwer tragen?

Die Voraussetzungen für diese romanhafte Versuchsanordnung schafft Lemaitre in dem besagten Sturm auf den 113. Frontabschnitt: Die beiden Hauptfiguren, die Soldaten Albert Maillard und Edouard Péricourt, überleben den Angriff zwar. Aber Edouard wird bei dem (letztlich erfolgreichen) Versuch, seinem Kameraden das Leben zu retten, von einem Granatsplitter der Unterkiefer weggerissen. Fortan fühlt sich Albert seinem neuen Freund verpflichtet und besorgt ihm, weil Edouard sich mit entstelltem Gesicht nicht unter die Augen seines herrischen Vaters traut, eine neue Identität. Zurück in Paris, versorgt er ihn außerdem mit Morphium, von dem Edouard abhängig geworden ist. Bald fehlt den beiden das Geld an allen Ecken und Enden. Arbeit findet Albert nur als Plakatträger auf den Pariser Boulevards.

Was sich bei der vorangegangenen Demobilisierung, die chaotisch verlaufen war, schon angedeutet hatte, bestätigt sich somit nur wenig später auf ebenso banale wie brutale Weise: Das Verantwortungsbewusstsein Frankreichs gegenüber seinen Soldaten erlischt, kaum dass die Tinte unter dem Friedensvertrag getrocknet ist.

Pierre Lemaitre, der für "Wir sehen uns dort oben" im vergangenen Jahr in Frankreich mit dem renommierten Prix Goncourt ausgezeichnet worden ist, hat immer wieder darauf hingewiesen, dass er in dieser Unzuverlässigkeit der staatlichen Fürsorge ein strukturelles Problem erkenne, unter dem Frankreich auch heute noch leide. Nun muss man zwar nicht so weit wie Lemaitre gehen und die Lage der Kriegsheimkehrer von 1918 mit jener der Arbeitslosen von 2014 vergleichen, nur weil beide unzureichende Unterstützung erfahren.

Aber Lemaitres Schilderung der Gleichgültigkeit, mit der die Franzosen den Soldaten begegnen, und besonders der Skrupellosigkeit, die manche von ihnen beim Geschäftemachen mit dem Gedenken an den Tag legen, birgt doch immer noch eine historische Brisanz. Zumal die Machenschaften des Hauptmanns Henri d'Aulnay-Pradelle wenigstens zum Teil wahren Begebenheiten nachempfunden sind: Von der Regierung ist er beauftragt worden, die während des Kriegs eilig verscharrten Soldatenleichen zu exhumieren und würdig zu bestatten. Aber der Hauptmann streicht lieber das Geld ein und legt die fehlerhaft identifizierten Soldaten in Särge, die viel zu klein für sie sind. All dies ist in Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg tatsächlich geschehen.

Dennoch, und darin liegt eine weitere Besonderheit, ist dieser Roman überhaupt keine schwer zu ertragende Lektüre. Ganz im Gegenteil: Die Art, wie Lemaitre die Lage vor allem der beiden Soldaten so zuspitzt, dass der Leser ihre sich allmählich entwickelnde kriminelle Energie - denn auch sie vergehen sich an der Opferbereitschaft ihrer Landsleute durch einen großangelegten Betrug - nicht als Sünde, sondern als notwendiges Übel begreift, ist in bestem Sinne unterhaltsam. Denn in dieser Art, aber auch in den immer wieder beiläufig gelegten Fährten, den charakterlich zuweilen etwas zu klar voneinander abgegrenzten Figuren sowie in der sich beschleunigenden Verdichtung des Geschehens, das auf ein nur zwanzig Seiten umfassendes Finale hinausläuft, erkennt man die Handschrift des Krimiautors, der Lemaitre vor diesem Roman war. Tatsächlich ist "Wir sehen uns dort oben" eine klug komponierte Mischung aus Abenteuer- und historischem Roman.

Von anderer Weltkriegsliteratur unterscheidet er sich außerdem durch seinen Ton, der so heiter ist, dass er dem Thema die Schwere nimmt, ohne es der Lächerlichkeit preiszugeben. Wenn es Lemaitre gelingt, diesen Ton zu halten, darf man auch auf seine Fortsetzung der Geschichte gespannt sein. Der Autor hat nämlich angekündigt, dass "Wir sehen uns dort oben" nur der Auftakt war - zu einem Romanreigen, der eine Zeitspanne von hundert Jahren umfassen soll. Lemaitre ist nicht so anmaßend, damit den Größen der epochenumspannenden Fresken etwa Balzacs oder Zolas nacheifern zu wollen. Er wolle aber, so sagte er vor kurzem, einen Streifzug durch das zwanzigste Jahrhundert schreiben, und zwar anhand von einzelnen historischen Ereignissen, die er aus "ungewöhnlicher Perspektive" betrachtet.

Derzeit sitzt er am letzten Buch des Panoramas. Es spielt 2015. Wie viele Romane er vorgesehen hat, um die Zwischenzeit zu erschließen? Das wollte Lemaitre nicht sagen. Immerhin, meinte er, sei er schon 63 Jahre alt. Was wohl heißen sollte: Es ist gut möglich, dass er einfach schreibt, solange er kann.

LENA BOPP

Pierre Lemaitre: Wir sehen uns dort oben". Roman.

Aus dem Französischen von Antje Peter. Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 2014. 521 S., geb., 22,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Zunächst beginnt Lemaitres Geschichte im November 1918, wenige Tage vor dem Ende des Krieges. Lediglich etwas mehr als vierzig dieses gut fünfhundert Seiten langen Romans spielen somit tatsächlich in einem Schützengraben. Er liegt in der Nähe des "113. Frontabschnitts" an einem Ort, der offenbar so unbedeutend ist, dass der Erzähler uns nicht einmal mitteilt, wo genau er sich befindet. Wir erfahren nur, dass er irgendwo in Nordfrankreich liegt und dass Leutnant d'Aulnay-Pradelle ihn vor Kriegsende unbedingt noch erobern will - nicht um des Geländegewinns willen, sondern allein, weil er dann zum Hauptmann befördert wird und dies, so glaubt er nicht zu Unrecht, beim sozialen Aufstieg nach dem Krieg von entscheidendem Nutzen sein könnte. Viel mehr als um das Geschehen während des Krieges geht es in diesem Roman also um das Danach. Und da das letzte dieses in drei große Kapitel (und viele kleinere Unterkapitel) gegliederten Buches von Ereignissen erzählt, die sich im März 1920 abspielen, handelt es von genau jener kurzen Zeitspanne, für die der französische Historiker Bruno Cabanes erst vor rund zehn Jahren den Begriff sortie de guerre geprägt hat.

Vom Krieg auf der einen und der Nachkriegszeit auf der anderen Seite grenzt sich die sortie de guerre insofern ab, als sie ihr Augenmerk auf die kollektive, intellektuelle und psychologische Bewältigung der Kriegserfahrung legt. Cabanes hat anhand von Briefen und Notizen heimgekehrter Soldaten untersucht, wie schwer (oder leicht) ihnen die Wiedereingliederung ins zivile Leben fiel, und auch umgekehrt danach gefragt, wie leicht (oder schwer) ihnen dieser Wiedereintritt von den Daheimgebliebenen sowie den staatlichen Organisationen gemacht wurde. Um genau diese Fragen geht es auch in dem Roman von Pierre Lemaitre: Wie findet ein Soldat nach vier Jahren Krieg ins alte Leben zurück? Und was bleibt von der Dankbarkeit der Landsleute angesichts der Kriegsheimkehrer, die an ihren seelischen und körperlichen Verletzungen offensichtlich so schwer tragen?

Die Voraussetzungen für diese romanhafte Versuchsanordnung schafft Lemaitre in dem besagten Sturm auf den 113. Frontabschnitt: Die beiden Hauptfiguren, die Soldaten Albert Maillard und Edouard Péricourt, überleben den Angriff zwar. Aber Edouard wird bei dem (letztlich erfolgreichen) Versuch, seinem Kameraden das Leben zu retten, von einem Granatsplitter der Unterkiefer weggerissen. Fortan fühlt sich Albert seinem neuen Freund verpflichtet und besorgt ihm, weil Edouard sich mit entstelltem Gesicht nicht unter die Augen seines herrischen Vaters traut, eine neue Identität. Zurück in Paris, versorgt er ihn außerdem mit Morphium, von dem Edouard abhängig geworden ist. Bald fehlt den beiden das Geld an allen Ecken und Enden. Arbeit findet Albert nur als Plakatträger auf den Pariser Boulevards.

Was sich bei der vorangegangenen Demobilisierung, die chaotisch verlaufen war, schon angedeutet hatte, bestätigt sich somit nur wenig später auf ebenso banale wie brutale Weise: Das Verantwortungsbewusstsein Frankreichs gegenüber seinen Soldaten erlischt, kaum dass die Tinte unter dem Friedensvertrag getrocknet ist.

Pierre Lemaitre, der für "Wir sehen uns dort oben" im vergangenen Jahr in Frankreich mit dem renommierten Prix Goncourt ausgezeichnet worden ist, hat immer wieder darauf hingewiesen, dass er in dieser Unzuverlässigkeit der staatlichen Fürsorge ein strukturelles Problem erkenne, unter dem Frankreich auch heute noch leide. Nun muss man zwar nicht so weit wie Lemaitre gehen und die Lage der Kriegsheimkehrer von 1918 mit jener der Arbeitslosen von 2014 vergleichen, nur weil beide unzureichende Unterstützung erfahren.

Aber Lemaitres Schilderung der Gleichgültigkeit, mit der die Franzosen den Soldaten begegnen, und besonders der Skrupellosigkeit, die manche von ihnen beim Geschäftemachen mit dem Gedenken an den Tag legen, birgt doch immer noch eine historische Brisanz. Zumal die Machenschaften des Hauptmanns Henri d'Aulnay-Pradelle wenigstens zum Teil wahren Begebenheiten nachempfunden sind: Von der Regierung ist er beauftragt worden, die während des Kriegs eilig verscharrten Soldatenleichen zu exhumieren und würdig zu bestatten. Aber der Hauptmann streicht lieber das Geld ein und legt die fehlerhaft identifizierten Soldaten in Särge, die viel zu klein für sie sind. All dies ist in Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg tatsächlich geschehen.

Dennoch, und darin liegt eine weitere Besonderheit, ist dieser Roman überhaupt keine schwer zu ertragende Lektüre. Ganz im Gegenteil: Die Art, wie Lemaitre die Lage vor allem der beiden Soldaten so zuspitzt, dass der Leser ihre sich allmählich entwickelnde kriminelle Energie - denn auch sie vergehen sich an der Opferbereitschaft ihrer Landsleute durch einen großangelegten Betrug - nicht als Sünde, sondern als notwendiges Übel begreift, ist in bestem Sinne unterhaltsam. Denn in dieser Art, aber auch in den immer wieder beiläufig gelegten Fährten, den charakterlich zuweilen etwas zu klar voneinander abgegrenzten Figuren sowie in der sich beschleunigenden Verdichtung des Geschehens, das auf ein nur zwanzig Seiten umfassendes Finale hinausläuft, erkennt man die Handschrift des Krimiautors, der Lemaitre vor diesem Roman war. Tatsächlich ist "Wir sehen uns dort oben" eine klug komponierte Mischung aus Abenteuer- und historischem Roman.

Von anderer Weltkriegsliteratur unterscheidet er sich außerdem durch seinen Ton, der so heiter ist, dass er dem Thema die Schwere nimmt, ohne es der Lächerlichkeit preiszugeben. Wenn es Lemaitre gelingt, diesen Ton zu halten, darf man auch auf seine Fortsetzung der Geschichte gespannt sein. Der Autor hat nämlich angekündigt, dass "Wir sehen uns dort oben" nur der Auftakt war - zu einem Romanreigen, der eine Zeitspanne von hundert Jahren umfassen soll. Lemaitre ist nicht so anmaßend, damit den Größen der epochenumspannenden Fresken etwa Balzacs oder Zolas nacheifern zu wollen. Er wolle aber, so sagte er vor kurzem, einen Streifzug durch das zwanzigste Jahrhundert schreiben, und zwar anhand von einzelnen historischen Ereignissen, die er aus "ungewöhnlicher Perspektive" betrachtet.

Derzeit sitzt er am letzten Buch des Panoramas. Es spielt 2015. Wie viele Romane er vorgesehen hat, um die Zwischenzeit zu erschließen? Das wollte Lemaitre nicht sagen. Immerhin, meinte er, sei er schon 63 Jahre alt. Was wohl heißen sollte: Es ist gut möglich, dass er einfach schreibt, solange er kann.

LENA BOPP

Pierre Lemaitre: Wir sehen uns dort oben". Roman.

Aus dem Französischen von Antje Peter. Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 2014. 521 S., geb., 22,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

»Schon alles zum Ersten Weltkrieg gelesen? Aber wohl nichts, was so spannend wäre wie der Roman. ... Hundertfünfzig Jahre nach Balzac bespielt Lemaitre die menschliche Komödie als Satire.« Susanne Mayer, Die Zeit, 11.12.2014 Susanne Mayer Die Zeit 20141211

Wir schreiben das Jahr 1917 und befinden uns auf einem Schlachtfeld in Frankreich. In den Schützengräben geht das Gerücht um, dass der Krieg bald zu Ende ist. Klar wollen die Soldaten die es bis hier her geschafft haben nicht mehr ihr Leben riskieren. Doch Leutnant Pradelle sieht das …

Mehr

Wir schreiben das Jahr 1917 und befinden uns auf einem Schlachtfeld in Frankreich. In den Schützengräben geht das Gerücht um, dass der Krieg bald zu Ende ist. Klar wollen die Soldaten die es bis hier her geschafft haben nicht mehr ihr Leben riskieren. Doch Leutnant Pradelle sieht das ganz anders. Er will sich noch einmal hervortun und zettelt eine Intrige an. Als der immer melancholisch aussehende Albert dem Leutnant auf die Schliche kommt, kostet ihn das fast das Leben. Dass er überlebt, hat er nur dem jungen Édouard zu verdanken, der ihm in letzter Sekunde das Leben rettet. Aber zu welchem Preis? Aus Dankbarkeit verschafft Albert ihm eine neue Identität und die Beiden bleiben nach dem Krieg zusammen. Immer wieder kreuzen sie den Weg von Leutnant Pradelle und alle treiben sie unlautere Geschäfte....

Ich stehe wieder vor der sehr schwierigen Aufgabe, dieses Buch zu bewerten. Aber wie soll man ein Buch bewerten das vom Krieg erzählt, von der schweren Zeit danach, von den Verletzten oder nicht mehr lebensfähigen Menschen? Von den kaputten Seelen und dem ewigen Kampf ums Überleben? Es fällt mir wirklich sehr, sehr schwer, aber ich werde mein Bestes geben.

Der erste Teil des Buches handelt vom letzten Ansturm der Franzosen auf eine deutsche Stellung. Viele der Soldaten werden getötet oder verwundet, aber die Deutschen sind geschlagen. Viele Mütter werden um ihre Söhne weinen. Der Autor hat es wunderbar verstanden die Gefühle und die Ängste der Soldaten an den Leser zu transportieren. Ich litt sehr mit ihnen. Als Albert dann beinahe gestorben wäre, hoffte und bangte ich und war überglücklich, dass Édouard so aufmerksam war und sich trotz seiner schweren Verletzung daran machte seinen Kameraden zu retten. Was Édouard durchleiden muss ist schlimmer als die Hölle und am liebsten hätte ich die Seiten einfach übersprungen. Aber ich habe mich zusammengerissen und wirklich Wort für Wort gelesen.

Auch die Nachkriegszeit hat Pierre Lemaitre sehr gut eingefangen und durch seine Sprache und seinen Schreibstil war ich überall mit dabei. Was mir ziemlich verwirrte war, dass Ruhm und Ehre das Größte waren, das höchste Gut jedes Soldaten. Jeder sprach davon, jeder wollte die Ehre und den Ruhm für sich beanspruchen. Aber trotzdem waren so viele Menschen in unmoralische oder verbotene Geschichten verwickelt. Da wurde das große Geld gemacht, in dem man gefallene Soldaten umbetten ließ und dort wurde mit Kriegsdevotionalien gehandelt. Jeder musste sehen wo er bleibt und wie er für sich das Meiste und Beste herausholt.

Trotz allem hat mich die Geschichte gefangen, betroffen gemacht und mich hoffen lassen, niemals so eine schreckliche Zeit miterleben zu müssen. Ich habe gebangt, gehofft, gelitten und gehasst aber manchmal auch gelächelt. Lemaitre hat hier wirklich eine außergewöhnliche Geschichte erschaffen, die trotz ihrer Schrecken und ihrer Gemeinheiten richtig Spaß gemacht hat. Die kleinen Gaunereien, der Zusammenhalt, die Freundschaft, all das machte das Buch so lesenswert für mich.

Ich vergebe für "Wir sehen uns dort oben" 5 von 5 Punkte und bin dankbar, dass ich mich an dieses Buch heran getraut habe. Es ist wirklich gut ab und zu mal über den Tellerrand zu schauen und Bücher zu lesen, die eigentlich nicht dem Beuteschema entsprechen. Für mich war das jedes mal eine große Bereicherung. Vielen Dank Monsieur Lemaitre, für dieses Buch. Es ist keine Geschichte, die man mal eben so nebenbei liest, denn sie hat es verdient, dass man sich ihr voll und ganz widmet.

© Beate Senft

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Makabre Schwejkiade

Mit dem 2013 erschienenen historischen Roman «Wir sehen uns dort oben» hat der bis dato nur für seine Krimis bekannte französische Schriftsteller Pierre Lemaitre erstmals dieses Genre verlassen und den Ersten Weltkrieg und dessen unmittelbare Folgen …

Mehr

Makabre Schwejkiade

Mit dem 2013 erschienenen historischen Roman «Wir sehen uns dort oben» hat der bis dato nur für seine Krimis bekannte französische Schriftsteller Pierre Lemaitre erstmals dieses Genre verlassen und den Ersten Weltkrieg und dessen unmittelbare Folgen thematisiert. Dieser erste «literarische» Roman aus seiner Feder ist gleichwohl mit typischen Krimi-Elementen angereichert, die für Spannung sorgen sollen in seiner gesellschaftskritischen Geschichte. Strammer Patriotismus und verlogenes Heldengedenken werden hier mit satirischen Mitteln als reine Farce entlarvt. Der in Frankreich überaus erfolgreiche Roman wurde mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet, in viele Sprachen übersetzt, vier Jahre später ebenso erfolgreich verfilmt und gleich mehrfach mit dem César-Filmpreis prämiert.

In einem absolut sinnlos gewordenen Stellungskrieg mehren sich Anfang November 1918 die Gerüchte, ein Waffenstillstand stehe unmittelbar bevor. Der skrupellose Leutnant Pradelle will sich vorher unbedingt noch durch eine Heldentat hervortun, um Hauptmann zu werden und damit dann auch seinen sozialen Aufstieg nach dem Krieg zu befördern. Er befiehlt deshalb einen riskanten Vorstoß in seinem Frontabschnitt an der Maas, der mit hohen Verlusten endet. Albert wird in einem Granattrichter verschüttet, Édouard wird am Kopf schwer verletzt, es gelingt ihm aber, den verschütteten Kameraden vor dem Ersticken zu retten. Beide werden enge Freunde, Albert kümmert sich rührend um den im Gesicht grauenhaft entstellten Édouard, der ihm im schlimmsten Kriegsgetümmel so selbstlos das Leben gerettet hat. In der Nachkriegszeit steigt Pradelle mit hanebüchenen Methoden ins lukrative Geschäft mit dem Umbetten von nur provisorisch in Frontnähe bestatteten Kriegsopfern ein, deren Angehörige sie zurückholen und in der Heimat würdig beerdigen wollen. Der künstlerisch begabte Édouard entwickelt die kühne Idee, mit einer Scheinfirma ganz groß ins Geschäft mit Kriegsdenkmälern einzusteigen, die er allerdings niemals zu bauen gedenkt. In einer Hauruck-Aktion, mit hohen Rabatten bis zu einem bestimmten Stichtag, wollen die Freunde nämlich alle bis dato eingegangenen Anzahlungen kassieren und dann unter falschem Namen ins Ausland fliehen. Tatsächlich kassieren die ins Kriminelle abgerutschten Freunde auf diese Art mehr als eine Million Franc von vielen arglosen, unbedarften Kunden, bevor sie abtauchen, während Pradelle mit seinen skrupellosen Geschäftsmethoden auffliegt, sein ganzes Vermögen verliert und im Gefängnis landet.

Mit seinem Roman decouvriert Pierre Lemaitre die patriotische Heldenverehrung für die gefallenen französischen Soldaten nach dem Ersten Weltkrieg als verlogene Ablenkung von den tatsächlichen Gräueln des unsäglichen Gemetzels auf den Schlachtfeldern mit seinen Millionen von Toten. Unter der wirtschaftlichen Misere als Folge des Krieges leiden aber vor allem die vielen Kriegsversehrten, die sich nur schwer wieder eingliedern können in die Zivilgesellschaft, während die Wohlhabenden sowie gerissene Profiteure gute Geschäfte machen auch in diesen schweren Zeiten.

In zwei Handlungssträngen werden abwechselnd die Geschichten der beiden vom Krieg gezeichneten Landser sowie die ihres brutalen Offiziers erzählt, sie sind lose miteinander verflochten und laufen ganz am Schluss erst zusammen. Über weite Strecken ist diese stilistisch anspruchslose Erzählung ziemlich langweilig zu lesen, sie steigert sich erst zum leider vorhersehbaren Finale hin. Ein Showdown allerdings, der, sogar noch im ergänzenden Epilog, an Kitsch kaum zu überbieten ist. Die Figuren sind maßlos übertrieben gezeichnet, es gibt kein Klischee, das da nicht bedient wird, trotzdem erzeugen sie alle kaum Empathie, ihr Inneres bleibt verborgen. Der krimiartig mit vielen Abschweifungen konstruierte Plot weist zudem auch etliche Ungereimtheiten auf, er ist als sarkastisches Sittenbild bestenfalls eine, vergleichsweise allerdings deutlich weniger amüsante, französische Schwejkiade.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

'Wir sehen uns dort oben' von Pierre Lemaitre ist ein Buch, das nachhallt. Schon während der Lektüre hat es mich stets zum Nachdenken angeregt und dieser Prozess endete auch nicht, als ich es aus der Hand legte. Das liegt zum einem an dem Thema, denke ich. Der erste Weltkrieg ist ein …

Mehr

'Wir sehen uns dort oben' von Pierre Lemaitre ist ein Buch, das nachhallt. Schon während der Lektüre hat es mich stets zum Nachdenken angeregt und dieser Prozess endete auch nicht, als ich es aus der Hand legte. Das liegt zum einem an dem Thema, denke ich. Der erste Weltkrieg ist ein Thema, das mich stets berührt. Krieg allgemein. Das Leben, das die Protagonisten führen weicht einfach so krass von meinem ab, dass man gar nicht anders kann, als sich selbst die Lächerlichkeit der eigenen Probleme vor Augen zu führen. Nach solch einem Kontakt mit der (fiktiven) Vergangenheit bin ich meist unglaublich dankbar für mein eigenes Leben. So auch diesmal, da der Autor ein glaubhaftes Gefühl für die damalige Zeit vermittelt.

In diesem Buch geht es überwiegend um die zwei Soldaten Albert und Édouard, die für Frankreich im ersten Weltkrieg gekämpft haben und die durch mehrere (unglückliche) Fügungen des Schicksaals sowas wie Freunde werden. Der Begriff 'Freunde' ist irgendwie passend und unpassend zugleich - das Verhältnis der beiden ist durchaus speziell. So wie alles irgendwie speziell an den Charakteren dieses Buches ist, worin für mich auch der besondere Reiz lag. Die Handlung folgt einem eher gemächlichen Spannungsbogen, dennoch war mir nie langweilig. Das lag an der Art, wie die Charaktere beschrieben wurden. Selten habe ich Büche gelesen, in denen der Unterschied zwischen der Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung der Personen so deutlich wurde. Dies gelang durch die Perspektivwechsel, die zwar mitten im Kapitel stattfanden, aber durch einen Absatz gut gekennzeichnet waren. So wurde einem erst erklärt, wie Person A ins Gespräch ging, häufig völlig überzeugt, der anderen Person überlegen zu sein. Man fühlte sich sicher, sah den Ausgang des Gesprächs schon vor sich. Doch dann erwischte es einen ebenso kalt wie Person A, als Person B offenbarte, wie sie dachte. Dabei kamen die Personen keinesweges alles gut weg, häufig meine ich Kritik gegen bestimmte Denkweisen herausgelesen zu haben. Während man in manchen Büchern von nahezu perfekten "Menschen" umgeben ist, musste man hier manchmal mühsam suchen, positive Züge an den Charakteren zu entdecken. Als Beispiel sei hier Merlin genannt, der mich unglaublich fasziniert hat, da meine Emotionen beim Lesen zwischen Fassungslosigkeit, Ekel und Bewunderung schwankten. Da war wirklich alles vertreten.

Das Ende ist für mich genau die richtige Mischung aus traurigem und glücklichem Anteil. Es wirkt realistisch.

Fazit: Zu Recht Gewinner des großen französichen Literaturpreises Prix Goncourt. Unglaublich vielschichtige Charaktere, von denen das Buch lebt.

Mehr Bewertungen auf www.buchkatzen.weebly.com

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für

Entdecke weitere interessante Produkte

Stöbere durch unsere vielfältigen Angebote