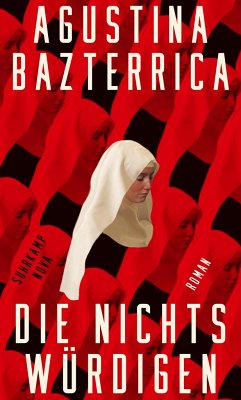

Agustina Bazterrica

Broschiertes Buch

Wie die Schweine

Versandkostenfrei!

Nachdruck / -produktion noch nicht erschienen

Weitere Ausgaben:

Marcos verantwortet die Produktion einer Schlachterei. Er kontrolliert die eingehenden Stücke, kümmert sich um den korrekten Schlachtvorgang, überprüft die Qualität, setzt die gesetzlichen Vorgaben um, verhandelt mit den Zulieferern ... Alles Routine, Tagesgeschäft, Normalität. Bis auf den Umstand, dass in der Welt, in der Marcos lebt, Menschen als Vieh zum Fleischverzehr gezüchtet werden.Dieser Roman hält uns Fleischfressern kompromisslos den Spiegel vor. Er stellt Fragen in den Raum - nach Moral, Empathie, den bestehenden Verhältnissen. Und er verschafft, was nur die Literatur vers...

Marcos verantwortet die Produktion einer Schlachterei. Er kontrolliert die eingehenden Stücke, kümmert sich um den korrekten Schlachtvorgang, überprüft die Qualität, setzt die gesetzlichen Vorgaben um, verhandelt mit den Zulieferern ... Alles Routine, Tagesgeschäft, Normalität. Bis auf den Umstand, dass in der Welt, in der Marcos lebt, Menschen als Vieh zum Fleischverzehr gezüchtet werden.

Dieser Roman hält uns Fleischfressern kompromisslos den Spiegel vor. Er stellt Fragen in den Raum - nach Moral, Empathie, den bestehenden Verhältnissen. Und er verschafft, was nur die Literatur verschafft: neue Einsichten, neue Gefühle, nachdem alle Argumente längst ausgetauscht sind.

Dieser Roman hält uns Fleischfressern kompromisslos den Spiegel vor. Er stellt Fragen in den Raum - nach Moral, Empathie, den bestehenden Verhältnissen. Und er verschafft, was nur die Literatur verschafft: neue Einsichten, neue Gefühle, nachdem alle Argumente längst ausgetauscht sind.

Agustina Bazterrica, geboren 1974 in Buenos Aires, gelang mit ihrem Roman Zart ist das Fleisch der internationale Durchbruch. Sie gewann den Premio Clarín, die bedeutendste literarische Auszeichnung Argentiniens. Übersetzungen in mehr als 30 Sprachen folgten, das Romanende ging in Tausenden Reaction Videos viral, seither gilt Agustina Bazterrica als eine der ersten TikTok-Sensationen der Weltliteratur. Matthias Strobel, geboren 1967, ist seit 1999 als freier Übersetzer für spanischsprachige Literatur und seit 2005 auch als Agent für lateinamerikanische Autoren tätig.

Produktdetails

- Suhrkamp Nova

- Verlag: Suhrkamp

- Originaltitel: Cadáver exquisito

- Artikelnr. des Verlages: ST 5023

- 4. Aufl.

- Seitenzahl: 236

- Erscheinungstermin: 20. Januar 2020

- Deutsch

- Abmessung: 211mm x 128mm x 25mm

- Gewicht: 286g

- ISBN-13: 9783518470237

- ISBN-10: 351847023X

- Artikelnr.: 56046051

Herstellerkennzeichnung

Suhrkamp Verlag

Torstraße 44

10119 Berlin

info@suhrkamp.de

»Die makabre Anziehungskraft rührt nicht zuletzt daher, dass Bazterricas grausame neue Welt, so monströs, Me sie ist, uns doch immer wieder bekannt vorkommt. Das ist beunruhigend - und eine der Stärken des Buches.« Hernán D. Caro Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 20200308

Die Argentinierin Agustina Bazterrica zeichnet eine erschreckende Zukunft. Erschreckend grausam und unmenschlich und zugleich dennoch erschreckend vorstellbar: Ein Virus macht Rind, Schwein, Geflügel & co. ungenießbar für den menschlichen Verzehr, und so muss …

Mehr

Die Argentinierin Agustina Bazterrica zeichnet eine erschreckende Zukunft. Erschreckend grausam und unmenschlich und zugleich dennoch erschreckend vorstellbar: Ein Virus macht Rind, Schwein, Geflügel & co. ungenießbar für den menschlichen Verzehr, und so muss "Spezialfleisch" her - Menschen, die gezüchtet werden, um als Speise auf dem Teller anderer Menschen zu landen.

Thematisch ist dies fürwahr keine leichte Kost, und doch entwickelt die Geschichte eine große Sogwirkung. Einerseits führt uns Bazterrica die Brutalität unserer heutigen Massentierhaltung vor Augen, denn die von ihr geschilderten Szenen in den Schlachthöfen sind größtenteils real, nur eben mit Schweinen und Rindern statt mit menschlichem Schlachtvieh.

Andererseits zeigt die Autorin geschickt auf, wie totalitäre Regime anhand von Sprachvorgaben Menschen entmenschlichen und dadurch Verbrechen zunächst denkbarer und schließlich gesellschaftlich akzeptabel werden. Moralisch-ethische Grenzen werden überschritten - wie etwa aktuell auch in Tschechien, wo Buchläden das antisemitische Kinderbuch "Der Giftpilz" wieder vertreiben, in dem Juden als giftige Gewächse verunglimpft werden.

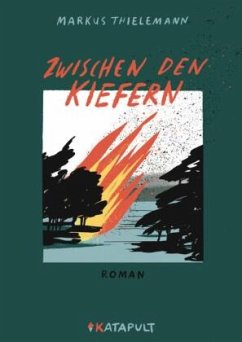

Außerordentlich gut gelungen ist auch das Cover : Wie ein Stück abgepacktes Fleisch in der Kühltheke des Supermarkts kommt das Paperback daher. Titel und Autorin sind wie in ein Etikett eingedruckt, hier ist alles stimmig bis ins kleinste Detail, einschließlich der realen Gewichtsangabe des Buches, seines Preises und des "100 % Mensch"-Piktogramms.

Fazit: große Literatur, die ganz große Fragen aufwirft und Alltägliches in neuem Licht erscheinen lässt. Unbedingt lesen!

Weniger

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

„Wie die Schweine“ ist ein Roman, der klar auf Schock ausgerichtet ist. Die Autorin möchte Entsetzen erzeugen, die Menschen anregen nachzudenken. Dabei schreckt sie weder vor bildhaften, brutalen Szenen zurück, noch vor einigen Passagen, in denen die Gefühle die Hauptfigur …

Mehr

„Wie die Schweine“ ist ein Roman, der klar auf Schock ausgerichtet ist. Die Autorin möchte Entsetzen erzeugen, die Menschen anregen nachzudenken. Dabei schreckt sie weder vor bildhaften, brutalen Szenen zurück, noch vor einigen Passagen, in denen die Gefühle die Hauptfigur Marcos schier übermannen. Er arbeitet als rechte Hand eines Schlachthof-Besitzers und kümmert sich um Zulieferer, Kunden aber auch den Schlachtbetrieb als solchen. Man begleitet ihn während des Lesens in kurzen Kapiteln und einer neutralen Erzählweise durch seinen Alltag. Einen Alltag, der ihn nach einem persönlichen Schicksalsschlag nur noch anekelt, da sich sein komplettes Sein fast ausschließlich um den Tod (bzw. um das Kind beim Namen zu nennen: um die Ermordung von Menschen!) dreht.

Die Geschichte spielt dabei in einem Argentinien, das der Zensur unterliegt. Regiert von einem Regime, das keine Kritiker zulässt. Sollte man das Schlachten von „Stücken“ als Mord bezeichnen oder gar von Kannibalismus reden, landet man selbst auf dem Teller seiner Mitbürger. Grund für all diese Abscheulichkeiten ist ein Virus, mit dem sich alle Tiere weltweit infiziert haben. Ein Virus, der für die Menschen tödlich endet – egal, ob sie das Fleisch der infizierten Tiere essen oder von ihnen gekratzt oder gebissen werden. Als Vorsichtsmaßnahme wurden aus diesem Grund alle Tiere getötet: Haustiere, Nutztiere, Wildtiere - alle Tiere, die man auffinden konnte. Marcos jedoch vermutet, dass der Virus von der Regierung erfunden ist oder gezielt in Umlauf gebracht wurde, um sich durch den Verzehr von „Spezialfleisch“ auch von Problemen wie Überbevölkerung und Armut loszusagen.

„Wie die Schweine“ zeigt auf, was wir Menschen schon jahrelang den Tieren antun und hält unserer Konsumgesellschaft erschreckend realitätsnah einen Spiegel vor! Es gibt im Roman so viele „interessante“ Einblicke in diese grausame Zukunftsversion, dass ich das Buch nicht aus der Hand legen konnte. Katastrophale Haltungsbedingungen, Besamungen, Melkmaschinen, Wachstumshormone, Labor-Versuche, Schlachthof-Bewerber, die Spaß am Töten empfinden… ein Schockmoment jagte wirklich den nächsten. Es gibt Jagdreviere, in denen nun statt Tieren „Stücke“ gejagt werden – am liebsten sind den Jägern trächtige Weibchen, da diese sich mehr wehren (ekelhaft!). Selbst alte Menschen werden in dieser dystopischen Welt nicht mehr auf dem Friedhof bestattet. Es gibt nur noch Scheinbestattungen, da selbst Friedhöfe von Aasfressern geplündert wurden. Besonders wohlhabende Personen halten sich Heimstücke, die sie dann nach und nach essen. Das heißt auf gut deutsch: In einer gekühlten Vorratskammer steht ein lebendes „Stück“, dem man heute einen Arm abschneidet und in der nächsten Woche ein nächstes Körperteil, um möglichst frisches Spezialfleisch auf den Tisch zu bringen! Es ist echt ein krank!

Ich weiß nicht, ob ich froh oder traurig war, als der Roman endete. Ein bisschen von beidem vermutlich. Froh, weil das Schrecken ein Ende hatte; traurig, weil dieses Buch echt großartige Literatur und Gesellschaftskritik ist. Das Ende hat mich überrascht – auch wenn ich mir noch mehr Informationen zum Fortgang gewünscht hätte und die Geschichte auf keinen Fall auserzählt scheint, so war ich doch sehr angetan vom kompletten Roman!

„Wie die Schweine“ regt zum Nachdenken an – auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Politik,Tierhaltung und Tierwohl, Profitgier, Konsumverhalten, Armut, Überbevölkerung, Moral und Ethik. All das spielt eine Rolle und trotzdem ist es ein spannender Roman, der beim Lesen mitfühlen und mitfiebern lässt. Von mir gibt es eine eindeutige Leseempfehlung, für alle, die sich diese Themen zutrauen. Ich habe mein erstes großes Jahreshighlight gefunden!

Weniger

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Dass mit dem Konsum von Fleisch, insbesondere mit dessen Herstellung, etwas bei uns im Argen liegt, ist ja bereits länger bekannt. Und auch andere Länder haben offenbar so ihre Schwierigkeiten damit. Denn dieses Buch, das die Gier der Menschen nach Fleisch auf eine allerhöchste Spitze …

Mehr

Dass mit dem Konsum von Fleisch, insbesondere mit dessen Herstellung, etwas bei uns im Argen liegt, ist ja bereits länger bekannt. Und auch andere Länder haben offenbar so ihre Schwierigkeiten damit. Denn dieses Buch, das die Gier der Menschen nach Fleisch auf eine allerhöchste Spitze treibt, ist in Argentinien erschienen, wo es ausgezeichnet wurde und wochenlang auf der Bestsellerliste stand.

Marco ist der stellvertretende Chef eines Schlachthofes. Doch dort werden keine Tiere mehr geschlachtet, da alle ein Virus befiel, der für den Menschen tödlich ist. Die Gier nach Fleisch ist jedoch ungebrochen, so dass, zuerst heimlich, mit Zustimmung der Regierung mit der Züchtung von menschlichem Fleisch begonnen wurde. Diejenigen, die es sich leisten können, kaufen es sich in offiziellen Metzgereien; die anderen versuchen ihr Glück auf dem Schwarzmarkt oder auch auf Friedhöfen.

Was sich so makaber anhört, führt Agustina Bazterrica bis ins Detail aus: die Anlieferung in den Schlachthof, die Ruhigstellung (Stress macht das Fleisch schlecht), das Betäuben, das Köpfen und Ausbluten, usw. Was heute die tägliche Routine beispielsweise bei Schweinen ist, wird in diesem Buch an Menschen vollzogen, was einem die Rohheit und Grausamkeit dieses Tuns überdeutlich macht.

Marco ist nicht immun gegenüber diesem Grauen, das er täglich vor Augen hat. Und durch den plötzlichen Tod seines eben erst geborenen Sohnes und dem Weggang seiner Ehefrau erkennt er das entsetzliche Leid der zu schlachtenden Stücke (wie diese Menschen umschrieben werden) um einiges deutlicher. Der Zwiespalt zwischen seiner Arbeit und seinem Bedürfnis nach Empathie und Zuwendung werden immer größer. Und um ihn herum erkennt er die zusehende Verrohung der Gesellschaft.

'Wie die Schweine' ist wirklich keine leichte und unterhaltsame Lektüre. Obwohl die Autorin in einem völlig nüchternen klaren Stil schreibt, ist das Buch eklig, grausam und brutal - und stellt ein extrem übersteigertes Abbild unserer Gesellschaft dar. Grandios gemacht!

Weniger

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für