Nicht lieferbar

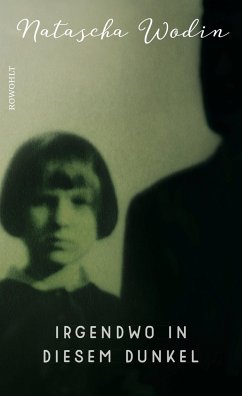

Natascha Wodin

Gebundenes Buch

Sie kam aus Mariupol

Ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik 2017 und dem August-Graf-von-Platen-Preis 2017

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

"Wenn du gesehen hättest, was ich gesehen habe" - Natascha Wodins Mutter sagte diesen Satz immer wieder und nahm doch, was sie meinte, mit ins Grab. Da war die Tochter zehn und wusste nicht viel mehr, als dass sie zu einer Art Menschenunrat gehörte, zu irgendeinem Kehricht, der vom Krieg übriggeblieben war. Wieso lebten sie in einem der Lager für "Displaced Persons", woher kam die Mutter, und was hatte sie erlebt? Erst Jahrzehnte später öffnet sich die Blackbox ihrer Herkunft, erst ein bisschen, dann immer mehr."Sie kam aus Mariupol" ist das außergewöhnliche Buch einer Spurensuche. Nat...

"Wenn du gesehen hättest, was ich gesehen habe" - Natascha Wodins Mutter sagte diesen Satz immer wieder und nahm doch, was sie meinte, mit ins Grab. Da war die Tochter zehn und wusste nicht viel mehr, als dass sie zu einer Art Menschenunrat gehörte, zu irgendeinem Kehricht, der vom Krieg übriggeblieben war. Wieso lebten sie in einem der Lager für "Displaced Persons", woher kam die Mutter, und was hatte sie erlebt? Erst Jahrzehnte später öffnet sich die Blackbox ihrer Herkunft, erst ein bisschen, dann immer mehr.

"Sie kam aus Mariupol" ist das außergewöhnliche Buch einer Spurensuche. Natascha Wodin geht dem Leben ihrer ukrainischen Mutter nach, die aus der Hafenstadt Mariupol stammte und mit ihrem Mann 1943 als "Ostarbeiterin" nach Deutschland verschleppt wurde. Sie erzählt beklemmend, ja bestürzend intensiv vom Anhängsel des Holocaust, einer Fußnote der Geschichte: der Zwangsarbeit im Dritten Reich. Ihre Mutter, die als junges Mädchen den Untergang ihrer Adelsfamilie im stalinistischen Terror miterlebte, bevor sie mit ungewissem Ziel ein deutsches Schiff bestieg, tritt wie durch ein spätes Wunder aus der Anonymität heraus, bekommt ein Gesicht, das unvergesslich ist. "Meine arme, kleine, verrückt gewordene Mutter", kann Natascha Wodin nun zärtlich sagen, und auch für uns Leser wird begreifbar, was verlorenging. Dass es dieses bewegende, dunkel-leuchtende Zeugnis eines Schicksals gibt, das für Millionen anderer steht, ist ein literarisches Ereignis.

"Das erinnert nicht von ungefähr an die Verfahrensweise, mit der W. G. Sebald, der große deutsche Gedächtniskünstler, verlorene Lebensläufe der Vergessenheit entriss." (Sigrid Löffler in ihrer Laudatio auf Natascha Wodin bei der Verleihung des Alfred-Döblin-Preises 2015)

"Sie kam aus Mariupol" ist das außergewöhnliche Buch einer Spurensuche. Natascha Wodin geht dem Leben ihrer ukrainischen Mutter nach, die aus der Hafenstadt Mariupol stammte und mit ihrem Mann 1943 als "Ostarbeiterin" nach Deutschland verschleppt wurde. Sie erzählt beklemmend, ja bestürzend intensiv vom Anhängsel des Holocaust, einer Fußnote der Geschichte: der Zwangsarbeit im Dritten Reich. Ihre Mutter, die als junges Mädchen den Untergang ihrer Adelsfamilie im stalinistischen Terror miterlebte, bevor sie mit ungewissem Ziel ein deutsches Schiff bestieg, tritt wie durch ein spätes Wunder aus der Anonymität heraus, bekommt ein Gesicht, das unvergesslich ist. "Meine arme, kleine, verrückt gewordene Mutter", kann Natascha Wodin nun zärtlich sagen, und auch für uns Leser wird begreifbar, was verlorenging. Dass es dieses bewegende, dunkel-leuchtende Zeugnis eines Schicksals gibt, das für Millionen anderer steht, ist ein literarisches Ereignis.

"Das erinnert nicht von ungefähr an die Verfahrensweise, mit der W. G. Sebald, der große deutsche Gedächtniskünstler, verlorene Lebensläufe der Vergessenheit entriss." (Sigrid Löffler in ihrer Laudatio auf Natascha Wodin bei der Verleihung des Alfred-Döblin-Preises 2015)

Wodin, NataschaNatascha Wodin, 1945 als Kind sowjetischer Zwangsarbeiter in Fürth/Bayern geboren, wuchs erst in deutschen DP-Lagern, dann, nach dem frühen Tod der Mutter, in einem katholischen Mädchenheim auf. Auf ihr Romandebüt "Die gläserne Stadt", das 1983 erschien, folgten etliche Veröffentlichungen, darunter die Romane "Nachtgeschwister" und "Irgendwo in diesem Dunkel". Ihr Werk wurde unter anderem mit dem Hermann-Hesse-Preis, dem Brüder-Grimm-Preis und dem Adelbert-von-Chamisso-Preis ausgezeichnet, für "Sie kam aus Mariupol" bekam sie den Alfred-Döblin-Preis, den Preis der Leipziger Buchmesse und den Hilde-Domin-Preis für Literatur im Exil 2019 verliehen. Natascha Wodin lebt in Berlin und Mecklenburg.

Produktdetails

- Verlag: Rowohlt, Hamburg

- Artikelnr. des Verlages: 20366

- 9. Aufl.

- Seitenzahl: 368

- Erscheinungstermin: 14. Februar 2017

- Deutsch

- Abmessung: 215mm x 142mm x 33mm

- Gewicht: 453g

- ISBN-13: 9783498073893

- ISBN-10: 3498073893

- Artikelnr.: 47072123

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.03.2017

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.03.2017Meine Mutter, die Unberührbare

Natascha Wodin hat die Geschichte ihrer Familie recherchiert: "Sie kam aus Mariupol" erzählt aus großer Nähe von den Katastrophen eines Jahrhunderts.

Von Andreas Kilb

Ungefähr auf halber Strecke ihres Buches kommen der Autorin ernste Zweifel am Sinn ihres Tuns. "Was ging mich das alles an", fragt Natascha Wodin sich und ihre Leser, "das sowjetische und das postsowjetische Fiasko, das nie endende russische Fatum, das Nichtaufwachenkönnen aus einem kollektiven Albtraum, das Gefangensein zwischen Untertanentum und Anarchie, zwischen Leidensgeduld und Gewalt, diese ganze unaufgeklärte, finstere Welt, diese Familiengeschichte aus Ohnmacht, Besitzergreifung, Willkür und Tod, dieses

Natascha Wodin hat die Geschichte ihrer Familie recherchiert: "Sie kam aus Mariupol" erzählt aus großer Nähe von den Katastrophen eines Jahrhunderts.

Von Andreas Kilb

Ungefähr auf halber Strecke ihres Buches kommen der Autorin ernste Zweifel am Sinn ihres Tuns. "Was ging mich das alles an", fragt Natascha Wodin sich und ihre Leser, "das sowjetische und das postsowjetische Fiasko, das nie endende russische Fatum, das Nichtaufwachenkönnen aus einem kollektiven Albtraum, das Gefangensein zwischen Untertanentum und Anarchie, zwischen Leidensgeduld und Gewalt, diese ganze unaufgeklärte, finstere Welt, diese Familiengeschichte aus Ohnmacht, Besitzergreifung, Willkür und Tod, dieses

Mehr anzeigen

unselige Russland - die ewige Mater Dolorosa, die ihre Kinder so unerbittlich umarmte?"

Ja, was? Gerade hat Natascha Wodin bei ihrer Recherche über die Geschichte ihrer Vorfahren herausgefunden, dass ihr Großcousin Kiril, der Enkel ihrer Tante Lidia, seine eigene Mutter getötet hat. Sie sieht sie vor sich, "meine Cousine Jelena, mit den Pranken des Riesenbabys um ihren Hals". Mit diesem Bild vor Augen denkt die Autorin an ihre eigene Kindheit zurück, ihren Weg aus einer Wohnanlage für "Displaced Persons", für Zwangsarbeiter und Heimatvertriebene, in eine selbständige Existenz als Dolmetscherin und Schriftstellerin. "Ich hatte als Mädchen instinktiv genau das Richtige getan, indem ich das Weite gesucht, mich gerettet hatte vor meinen Ursprüngen, ohne zu ahnen, wovon ich in Wirklichkeit ein Teil war." Jetzt aber melden sich die Ursprünge zurück, die familiäre Herkunft, und mit ihr das Gefühl, "dass ich in einem giftigen, verdorbenen Grund wurzelte, aus dem sogar ein Muttermörder hervorgegangen war". All die Fluchtversuche, die Aufbrüche in ein Leben ohne Fatum und Fiasko, so scheint es, waren vergebens.

Es ist nur ein kurzer Moment der Resignation in diesem ganz und gar unresignierten und tapferen Buch, ein Augenblick der Mutlosigkeit, bevor die Suche nach den Ursprüngen, nach der Großmutter des Muttermörders und den anderen Familienmitgliedern, die allesamt jenem unseligen Russland entstammen, mit unverminderter Energie weitergeht. Aber dieser Augenblick der Finsternis ist für das Verständnis des Buches wichtiger als jeder andere, denn er schafft die Grundierung, vor der sich Natascha Wodins autobiographische Erzählung um so heller abhebt. Die Schriftstellerin, 1945 in Fürth geboren, hätte sich das alles ja auch ersparen können. Ihre Hassliebe zu Russland hat sie schon in ihrem Romandebüt "Die gläserne Stadt" beschworen, ihre Kindheit in Mittelfranken in "Die Ehe" und "Einmal lebt ich", und in "Nachtgeschwister", dem bisher erfolgreichsten Roman, hat sie ihrer Liebesbeziehung zu dem verstorbenen Schriftsteller Wolfgang Hilbig ein bewegendes Denkmal gesetzt.

Natascha Wodin, könnte man sagen, ist mit sich im Reinen. Doch es gibt einen Menschen, dessen Tod und dessen Leben sie nicht verwunden hat, und das ist ihre Mutter. Erst später, fast ganz am Ende in diesem Buch, werden wir erfahren, dass die Erzählerin nur deshalb annimmt, ihr Großcousin Kiril habe seine Mutter eigenhändig erwürgt, weil sie selbst als Kind die würgenden Hände ihrer Mutter an ihrem Hals gespürt hat.

Jewgenia Jakowlewa Iwatschenko. So lautet der Name, den Natascha Wodin eines Nachts im Sommer in die Suchmaschine ihres Computers eintippt, ohne auf ein brauchbares Ergebnis zu hoffen. Fast fünfzig Jahre ist es her, so erfahren wir, dass Wodins Mutter, ebenjene Jewgenia, ihrem Leben im Wasser der Regnitz bei Forchheim ein Ende gesetzt hat. Die Chance, etwas über sie und ihre Vorfahren in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol herauszubekommen, ist minimal. Aber dann zeigt der Browser den eingegebenen Suchbegriff auf einer Website mit dem Titel "Azov's Greeks" an, und als die Schriftstellerin den Link öffnet, stellt sie fest, dass die dort verzeichnete Jewgenia Jakowlewa im selben Jahr am selben Ort geboren wurde wie ihre Mutter.

Als Natascha Wodin eine Anfrage startet, meldet sich ein gewisser Konstantin und bietet an, ihr bei der Suche nach Familienangehörigen weiterzuhelfen. Sie antwortet, er schickt ihr per E-Mail die Scans eines vergilbten Zeitungsartikels und einer alten Ordensurkunde, und so, nicht in langsamen Schritten, sondern in unvermuteten Schüben, öffnet sich für Natascha Wodin das, was sie "die Blackbox meines Lebens" nennt: die Geschichte einer russisch-griechischen Großfamilie, deren Mitglieder Zeugen und Opfer der zwei großen Menschheitsverbrechen wurden, die sich im zwanzigsten Jahrhundert im östlichen Teil des europäischen Kontinents ereigneten - stalinistische Massenverfolgungen und deutscher Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion.

Die Website "Azov's Greeks" gibt es tatsächlich, auch wenn der Name und die Biographie, die die Autorin ihrem Helfer aus den Weiten des Internets gibt, offenbar fiktiv sind, denn an der Stelle jenes Konstantin steht ein Igor Tasiz, der im Text sonst nicht auftaucht, an der Spitze der Danksagungsliste am Ende des Buches. Auch die darin aufgeführten Daten und Fakten zur Geschichte der Stadt Mariupol, der Universität von Odessa, der Stalinschen Straflager am Weißen Meer und des Systems der Zwangsarbeit, durch das zwischen 1941 und 1944 Hunderttausende aus der Ukraine nach Westen zum Einsatz in der deutschen Rüstungsindustrie verfrachtet wurden, sind historisch belegt. Und dennoch ist "Sie kam aus Mariupol" kein bloßer Tatsachenbericht, sondern ein Stück Literatur. Das liegt nicht nur an der Sprache der Autorin, die auf jeder Stufe ihrer Suche jene zerbrechliche Balance zwischen Distanz und Nähe hält, die ihre Erzählung vor dem Abkippen in Betroffenheits- wie Belehrungsprosa gleichermaßen bewahrt. Es liegt vor allem an der Form, die Natascha Wodin ihrer Familienrecherche gegeben hat.

Nur scheinbar nämlich ist "Sie kam aus Mariupol" ein geradlinig durchgeschriebenes Buch. Je länger man in ihm liest, desto genauer erkennt man, wie geschickt Natascha Wodin ihre so spontan wirkende Recherche strukturiert hat. Das beginnt mit dem Schauplatz, einer Wohnung am Schaalsee in Mecklenburg, die die Autorin mit einer Freundin teilt. Die gleißenden Sonnenaufgänge, die sie dort jeden Morgen erlebt, sind ebenso Metapher wie biographischer Ausgangspunkt ihrer Recherche. Das Licht aus dem Osten erhellt die Welt, auch die ihrer Kindheit, die durch das Nachzeichnen der Familiengeschichte klarere Konturen bekommt. Zugleich spiegelt sich in der sommerlichen Stille des Sees das verlorene Paradies der polyglotten Küstenstadt Mariupol. Deren Kolorit zeichnet die Autorin mit ihrer deutschen Palette nach, so wie sie die Farben der Bürgerkriegs- und Hungerjahre, der Terrorwellen, mit der Stalin sein in allen Fugen ächzendes Reich überzieht, und des Arbeitslagers, in dem ihre Tante Lidia die besten Jahre ihres Lebens vergeudet, aus eigener Erfahrung ergänzt. So wie alle Geschichten ist auch diese eine Erfindung, ein Akt der Phantasie, und am glaubwürdigsten wirkt sie dort, wo sie am deutlichsten erfunden ist wie bei der Schilderung jenes Nachmittags im Frühjahr 1945, an dem ihre Eltern, zwei ausgemergelte "Ostarbeiter" in einer Leipziger Waffenfabrik, das Kind Natascha Wodin zeugten.

Im Zentrum all der Familienporträts, der feigen und tapferen, begabten und talentlosen, lebenslustigen und verschlossenen, singenden und schreibenden Onkel, Tanten, Cousins, Großmütter und Großväter steht eine Leerstelle: Jewgenia Jakowlewa Iwaschtschenko, die Mutter. Ihr Bildnis wird nie fertig, weil sie es selbst in den Fluten der Regnitz zerstört hat. Mit jedem Verwandten, dessen Lebensspuren sie ausgräbt, wird der Erzählerin schmerzlicher bewusst, wie wenig sie über jene Frau weiß, die sie als zehnjähriges Mädchen in der "Stadt ohne Mitleid" - so hieß ein damals in Forchheim gedrehter Film - allein zurückließ. Ein Kinderfoto, das sie im Lauf ihrer Suche entdeckt, zeigt ihr die Mutter als außerirdische Erscheinung: "Eine kleine, in weiße Spitze gehüllte Prinzessin der unheilbaren Traurigkeit." Auf dem tiefsten Grund von Natascha Wodins Buch liegt die Sehnsucht, dieses unberührbare Wesen in die Arme nehmen und trösten zu können.

Es hat jüngst kluge Bücher über den Albtraum des zwanzigsten Jahrhunderts gegeben, von Orlando Figes' "Flüsterern" bis zu Timothy Snyders "Bloodlands". Sie alle erzählen die Geschichte der Gewalt so, wie sie in den Archiven erscheint, als weit entferntes blutiges Gewimmel. Natascha Wodin zeigt nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Geschehen. Aber sie holt es so nah heran, dass wir unsere eigene Geschichte darin gespiegelt sehen. Der Preis für diese Wahrheit ist ein Leben. Auch das lernt man in diesem Buch.

Natascha Wodin: "Sie kam aus Mariupol".

Rowohlt Verlag, Reinbek 2017. 368 S., geb., 19,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Ja, was? Gerade hat Natascha Wodin bei ihrer Recherche über die Geschichte ihrer Vorfahren herausgefunden, dass ihr Großcousin Kiril, der Enkel ihrer Tante Lidia, seine eigene Mutter getötet hat. Sie sieht sie vor sich, "meine Cousine Jelena, mit den Pranken des Riesenbabys um ihren Hals". Mit diesem Bild vor Augen denkt die Autorin an ihre eigene Kindheit zurück, ihren Weg aus einer Wohnanlage für "Displaced Persons", für Zwangsarbeiter und Heimatvertriebene, in eine selbständige Existenz als Dolmetscherin und Schriftstellerin. "Ich hatte als Mädchen instinktiv genau das Richtige getan, indem ich das Weite gesucht, mich gerettet hatte vor meinen Ursprüngen, ohne zu ahnen, wovon ich in Wirklichkeit ein Teil war." Jetzt aber melden sich die Ursprünge zurück, die familiäre Herkunft, und mit ihr das Gefühl, "dass ich in einem giftigen, verdorbenen Grund wurzelte, aus dem sogar ein Muttermörder hervorgegangen war". All die Fluchtversuche, die Aufbrüche in ein Leben ohne Fatum und Fiasko, so scheint es, waren vergebens.

Es ist nur ein kurzer Moment der Resignation in diesem ganz und gar unresignierten und tapferen Buch, ein Augenblick der Mutlosigkeit, bevor die Suche nach den Ursprüngen, nach der Großmutter des Muttermörders und den anderen Familienmitgliedern, die allesamt jenem unseligen Russland entstammen, mit unverminderter Energie weitergeht. Aber dieser Augenblick der Finsternis ist für das Verständnis des Buches wichtiger als jeder andere, denn er schafft die Grundierung, vor der sich Natascha Wodins autobiographische Erzählung um so heller abhebt. Die Schriftstellerin, 1945 in Fürth geboren, hätte sich das alles ja auch ersparen können. Ihre Hassliebe zu Russland hat sie schon in ihrem Romandebüt "Die gläserne Stadt" beschworen, ihre Kindheit in Mittelfranken in "Die Ehe" und "Einmal lebt ich", und in "Nachtgeschwister", dem bisher erfolgreichsten Roman, hat sie ihrer Liebesbeziehung zu dem verstorbenen Schriftsteller Wolfgang Hilbig ein bewegendes Denkmal gesetzt.

Natascha Wodin, könnte man sagen, ist mit sich im Reinen. Doch es gibt einen Menschen, dessen Tod und dessen Leben sie nicht verwunden hat, und das ist ihre Mutter. Erst später, fast ganz am Ende in diesem Buch, werden wir erfahren, dass die Erzählerin nur deshalb annimmt, ihr Großcousin Kiril habe seine Mutter eigenhändig erwürgt, weil sie selbst als Kind die würgenden Hände ihrer Mutter an ihrem Hals gespürt hat.

Jewgenia Jakowlewa Iwatschenko. So lautet der Name, den Natascha Wodin eines Nachts im Sommer in die Suchmaschine ihres Computers eintippt, ohne auf ein brauchbares Ergebnis zu hoffen. Fast fünfzig Jahre ist es her, so erfahren wir, dass Wodins Mutter, ebenjene Jewgenia, ihrem Leben im Wasser der Regnitz bei Forchheim ein Ende gesetzt hat. Die Chance, etwas über sie und ihre Vorfahren in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol herauszubekommen, ist minimal. Aber dann zeigt der Browser den eingegebenen Suchbegriff auf einer Website mit dem Titel "Azov's Greeks" an, und als die Schriftstellerin den Link öffnet, stellt sie fest, dass die dort verzeichnete Jewgenia Jakowlewa im selben Jahr am selben Ort geboren wurde wie ihre Mutter.

Als Natascha Wodin eine Anfrage startet, meldet sich ein gewisser Konstantin und bietet an, ihr bei der Suche nach Familienangehörigen weiterzuhelfen. Sie antwortet, er schickt ihr per E-Mail die Scans eines vergilbten Zeitungsartikels und einer alten Ordensurkunde, und so, nicht in langsamen Schritten, sondern in unvermuteten Schüben, öffnet sich für Natascha Wodin das, was sie "die Blackbox meines Lebens" nennt: die Geschichte einer russisch-griechischen Großfamilie, deren Mitglieder Zeugen und Opfer der zwei großen Menschheitsverbrechen wurden, die sich im zwanzigsten Jahrhundert im östlichen Teil des europäischen Kontinents ereigneten - stalinistische Massenverfolgungen und deutscher Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion.

Die Website "Azov's Greeks" gibt es tatsächlich, auch wenn der Name und die Biographie, die die Autorin ihrem Helfer aus den Weiten des Internets gibt, offenbar fiktiv sind, denn an der Stelle jenes Konstantin steht ein Igor Tasiz, der im Text sonst nicht auftaucht, an der Spitze der Danksagungsliste am Ende des Buches. Auch die darin aufgeführten Daten und Fakten zur Geschichte der Stadt Mariupol, der Universität von Odessa, der Stalinschen Straflager am Weißen Meer und des Systems der Zwangsarbeit, durch das zwischen 1941 und 1944 Hunderttausende aus der Ukraine nach Westen zum Einsatz in der deutschen Rüstungsindustrie verfrachtet wurden, sind historisch belegt. Und dennoch ist "Sie kam aus Mariupol" kein bloßer Tatsachenbericht, sondern ein Stück Literatur. Das liegt nicht nur an der Sprache der Autorin, die auf jeder Stufe ihrer Suche jene zerbrechliche Balance zwischen Distanz und Nähe hält, die ihre Erzählung vor dem Abkippen in Betroffenheits- wie Belehrungsprosa gleichermaßen bewahrt. Es liegt vor allem an der Form, die Natascha Wodin ihrer Familienrecherche gegeben hat.

Nur scheinbar nämlich ist "Sie kam aus Mariupol" ein geradlinig durchgeschriebenes Buch. Je länger man in ihm liest, desto genauer erkennt man, wie geschickt Natascha Wodin ihre so spontan wirkende Recherche strukturiert hat. Das beginnt mit dem Schauplatz, einer Wohnung am Schaalsee in Mecklenburg, die die Autorin mit einer Freundin teilt. Die gleißenden Sonnenaufgänge, die sie dort jeden Morgen erlebt, sind ebenso Metapher wie biographischer Ausgangspunkt ihrer Recherche. Das Licht aus dem Osten erhellt die Welt, auch die ihrer Kindheit, die durch das Nachzeichnen der Familiengeschichte klarere Konturen bekommt. Zugleich spiegelt sich in der sommerlichen Stille des Sees das verlorene Paradies der polyglotten Küstenstadt Mariupol. Deren Kolorit zeichnet die Autorin mit ihrer deutschen Palette nach, so wie sie die Farben der Bürgerkriegs- und Hungerjahre, der Terrorwellen, mit der Stalin sein in allen Fugen ächzendes Reich überzieht, und des Arbeitslagers, in dem ihre Tante Lidia die besten Jahre ihres Lebens vergeudet, aus eigener Erfahrung ergänzt. So wie alle Geschichten ist auch diese eine Erfindung, ein Akt der Phantasie, und am glaubwürdigsten wirkt sie dort, wo sie am deutlichsten erfunden ist wie bei der Schilderung jenes Nachmittags im Frühjahr 1945, an dem ihre Eltern, zwei ausgemergelte "Ostarbeiter" in einer Leipziger Waffenfabrik, das Kind Natascha Wodin zeugten.

Im Zentrum all der Familienporträts, der feigen und tapferen, begabten und talentlosen, lebenslustigen und verschlossenen, singenden und schreibenden Onkel, Tanten, Cousins, Großmütter und Großväter steht eine Leerstelle: Jewgenia Jakowlewa Iwaschtschenko, die Mutter. Ihr Bildnis wird nie fertig, weil sie es selbst in den Fluten der Regnitz zerstört hat. Mit jedem Verwandten, dessen Lebensspuren sie ausgräbt, wird der Erzählerin schmerzlicher bewusst, wie wenig sie über jene Frau weiß, die sie als zehnjähriges Mädchen in der "Stadt ohne Mitleid" - so hieß ein damals in Forchheim gedrehter Film - allein zurückließ. Ein Kinderfoto, das sie im Lauf ihrer Suche entdeckt, zeigt ihr die Mutter als außerirdische Erscheinung: "Eine kleine, in weiße Spitze gehüllte Prinzessin der unheilbaren Traurigkeit." Auf dem tiefsten Grund von Natascha Wodins Buch liegt die Sehnsucht, dieses unberührbare Wesen in die Arme nehmen und trösten zu können.

Es hat jüngst kluge Bücher über den Albtraum des zwanzigsten Jahrhunderts gegeben, von Orlando Figes' "Flüsterern" bis zu Timothy Snyders "Bloodlands". Sie alle erzählen die Geschichte der Gewalt so, wie sie in den Archiven erscheint, als weit entferntes blutiges Gewimmel. Natascha Wodin zeigt nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Geschehen. Aber sie holt es so nah heran, dass wir unsere eigene Geschichte darin gespiegelt sehen. Der Preis für diese Wahrheit ist ein Leben. Auch das lernt man in diesem Buch.

Natascha Wodin: "Sie kam aus Mariupol".

Rowohlt Verlag, Reinbek 2017. 368 S., geb., 19,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Ein großer und wichtiger Text über das Vergessen. (...) Seinen Höhepunkt hat dieses hochspannende, glänzend geschriebene, den Rahmen einer Suche nach den eigenen Wurzeln weit überschreitende Buch in den Passagen, die das Leben der vierköpfigen Familie in den ersten zehn Jahren nach Kriegsende beschreiben. Dietmar Jacobsen literaturkritik.de

Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension

Weder Roman noch Autobiografie, aber in jedem Falle "markerschütternd" ist Natascha Wodins neues Buch "Sie kam aus Mariupol", versichert Rezensentin Cornelia Geissler. Gebannt liest sie die Familiengeschichte der Autorin, die, 1945 als Kind ukrainischer Zwangsarbeiter in Deutschland geboren, mit Hilfe eines Hobbyhistorikers die Herkunft ihrer Mutter rekonstruiert. In nächtlichen E-Mails und Telefonaten setzt sich anhand von Fotos, Urkunden, Kirchenbucheinträgen und Visaersuchen langsam ein Bild der Mutter zusammen, die einer adligen Familie aus Mariupol entstammte, welche ihre Privilegien durch die Oktoberrevolution und die "Säuberungen" Stalins verlor, informiert die Kritikerin. Wie Wodin die tragischen Lebenswege ihrer Familie beleuchtet und mit den jüngsten Ereignissen in der Ukraine verschränkt, findet die Rezensentin ergreifend. Nicht zuletzt verdankt Geissler diesem Buch, das sie in einem Atemzug mit den Werken Primo Levis, Imre Kertesz', Daniil Granins oder Erich Loests nennt, einen ebenso eindringlichen wie wichtigen Einblick in das Schicksal von nichtjüdischen Zwangsarbeitern.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Ich glaubte alles über den zweiten Weltkrieg zu wissen, doch hat mich dieses Buch eines Besseren belehrt. Natürlich war mir das Thema der Zwangsarbeit während der NS-Diktatur nicht neu, trotzdem hat mir dieses Buch viele neue Aspekte eröffnet. Im Mittelpunkt der Geschichte steht …

Mehr

Ich glaubte alles über den zweiten Weltkrieg zu wissen, doch hat mich dieses Buch eines Besseren belehrt. Natürlich war mir das Thema der Zwangsarbeit während der NS-Diktatur nicht neu, trotzdem hat mir dieses Buch viele neue Aspekte eröffnet. Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Mutter der Autorin, über deren Vergangenheit sie sehr wenig wusste, das veranlasste sie sich auf Spurensuche zu begeben, das Ergebnis ihrer Recherche ist ein mehr als nur gelungenes Buch, es ist der Leidensweg unterschiedlicher Menschen, die trotz starkem Lebenswillen an ihrem Schicksal zerbrachen. Toll geschrieben, schnell gelesen und absolut empfehlenswert.

Weniger

Antworten 4 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 4 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Treppenwitz der Geschichte

In ihrer Dankesrede zum Preis der Leipziger Buchmesse 2017 hat die Schriftstellerin Natascha Wodin auf die Ironie des Schicksals hingewiesen. Ihre Mutter hätte sich nicht träumen lassen, sagte sie, dass ausgerechnet hier ein Bild von ihr auf der Bühne …

Mehr

Treppenwitz der Geschichte

In ihrer Dankesrede zum Preis der Leipziger Buchmesse 2017 hat die Schriftstellerin Natascha Wodin auf die Ironie des Schicksals hingewiesen. Ihre Mutter hätte sich nicht träumen lassen, sagte sie, dass ausgerechnet hier ein Bild von ihr auf der Bühne präsentiert würde, am Standort einer ehemaligen Waffenfabrik des Flick-Konzerns, in der sie gegen Kriegsende unter erbärmlichsten Umständen als russische Zwangsarbeiterin für die Nazis arbeiten musste. In dem ausdrücklich nicht als Roman firmierenden Buch «Sie kam aus Mariupol» gibt ihre Tochter diesem Schicksal belletristisch eine beeindruckende literarische Stimme. Schon der Titel deutet darauf hin, hier geht es um eine Lebensgeschichte, die an einem abgelegenen Ort ihren Anfang nimmt, am fernen Asowschen Meer.

«Dass ich den Namen meiner Mutter in die Suchmaschine des russischen Internets eintippte, war nicht viel mehr als eine Spielerei» lautet der erste Satz. Das war 2013, die Autorin mit russisch-ukrainischen Wurzeln hatte die Suche nach ihrer Mutter eigentlich schon lange aufgegeben, «es war mir nicht gelungen, auch nur die Spur einer Spur zu finden». Aber nun geschehen einige Wunder, auf der Internetseite «Asov’s Greecks» war überraschend der Name ihrer Mutter verzeichnet, sie war in einem genealogischen Forum gelandet, und nachdem sie sich dort registriert hatte, konnte sie sogar eine konkrete Suchanfrage starten. Spannend wie ein Krimi liest sich die Geschichte dieser Recherche, die Stück für Stück immer mehr Details aus dem Leben ihrer Mutter ans Tageslicht bringt, sie findet sogar Fotos der Familie und bekommt Kontakt zu entfernten Verwandten und zu Leuten, die Auskunft geben können zu ihren Vorfahren. Es sind viele glückliche Zufälle, die ihr allmählich ein vorher nie für möglich gehaltenes Bild vom Leben ihrer Mutter bescheren. Als Krönung erhält sie schließlich sogar zwei Hefte mit einer Autobiografie, die Lidia, die Schwester ihrer Mutter, als Achtzigjährige geschrieben hat und die sie nun, im zweiten Teil des Buches, mit eigenen Worten nacherzählt. Die Tante berichtet in ihren Memoiren von den Folgen der Russischen Revolution und den Stalinistischen Säuberungen, die ihre wohlhabende Familie nach und nach völlig zerschlagen, sie selbst landet für zehn Jahre in einem sibirischen Arbeitslager.

Alle Brüche des 20. Jahrhunderts spiegeln sich in dieser Familiengeschichte, und das Drama von Lidia wiederholt sich, - grausame Parallelität der Geschichte -, als die Eltern von Natascha Wodin nach den schlimmen Zeiten der deutschen Besetzung 1944 von den Nazis als Zwangsarbeiter nach Leipzig verschleppt werden. Nach dem Krieg leben sie dann im Status von «Displaced Persons» unter erbärmlichsten Umständen in einem Lagerschuppen in Fürth. Der Vater verlässt die Familie schließlich nach einem missglückten Versuch als Unternehmer und geht als Sänger auf Reisen. Er unterstützt sie finanziell, die Mutter aber wird zunehmend depressiv, bewältigt ihr bedrückendes Leben einfach nicht mehr, 1956 dann verlässt die Verwirrte ohne ein Wort die Behelfswohnung, lässt ihre beiden zehn und vier Jahre alten Töchter allein zurück und ertränkt sich in der Regnitz.

Natascha Wodin erzählt ihre berührende Geschichte einer Spurensuche in einer einfach strukturierten Sprache schnörkellos und ohne jedes Pathos, sie ergänzt dabei die recherchierten Fakten mit vielen Mutmaßungen, mit Fiktionen auch. Mir ging es beim Lesen so, dass ich immer wieder auf die Autorin selbst kam in meinen Gedanken, mein Mitgefühl galt weniger den Angehörigen, über die sie berichtet, als ihr selbst, der noch Lebenden, denn was musste sie als Zehnjährige nach dem Tod der Mutter so alles durch gestanden haben! Ihre Spurensuche ist eine ebenso aufregende wie erschütternde virtuelle Reise durch die jüngere Geschichte, mit der die Autorin nicht nur ihre eigene Herkunft aufarbeitet, sondern auch den Zwangsarbeitern in Deutschland ein längst fälliges literarisches Denkmal setzt.

Weniger

Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Auf Natascha Wodin wurde ich nach der Verleihung des Preises der Leipziger Buchmesse aufmerksam, den sie für „Sie kam aus Mariupol“ Ende März erhielt. Es ist wichtig, dass dieses Buch geschrieben wurde. Nicht nur für die Autorin, die damit den Leser an einem bewegenden …

Mehr

Auf Natascha Wodin wurde ich nach der Verleihung des Preises der Leipziger Buchmesse aufmerksam, den sie für „Sie kam aus Mariupol“ Ende März erhielt. Es ist wichtig, dass dieses Buch geschrieben wurde. Nicht nur für die Autorin, die damit den Leser an einem bewegenden Kapitel ihrer eigenen Geschichte teilhaben lässt, sondern auch für jeden von uns, wird hier doch exemplarisch an einem individuellen Schicksal ein sehr dunkles Kapitel unserer deutschen Geschichte beleuchtet, das jahrzehntelang totgeschwiegen wurde.

Zwischen 1939 und 1945 deportierten die Nationalsozialisten zig Millionen Menschen (die genaue Zahl ist unbekannt) aus allen Gesellschaftsschichten, vornehmlich aus Osteuropa, die in deutschen Fabriken, überwiegend Rüstungsbetrieben, als Arbeitssklaven eingesetzt wurden. Ungefähr ein Drittel davon waren Frauen, von denen man manche gemeinsam mit ihren Kindern verschleppte und in Arbeitslagern unterbrachte. Die meisten schufteten sich zu Tode, aber auch die Überlebenden waren für den Rest ihres Lebens gezeichnet und kaum mehr in der Lage, für sich oder auch ihre Kinder zu sorgen.

So auch die Mutter der Autorin, die an den erlebten Gräueln zugrunde geht und sich schließlich das Leben nimmt, als Natascha Wodin gerade einmal zehn Jahre alt ist. Für das Mädchen folgt der Aufenthalt in Lagern für „displaced persons“, danach eine Odyssee durch verschiedene Heime. Erst viele, viele Jahre später setzt sie sich mit ihrer Familiengeschichte auseinander und beginnt nachzuforschen, wo die Wurzeln ihrer Mutter liegen.

Immer nüchtern, fast schon emotionslos, nimmt Natascha Wodin den Leser mit auf ihre Reise in die Vergangenheit und enthüllt Schicht für Schicht die Tragik eines Lebens in dunklen Zeiten. Peu à peu setzt sich aus einzelnen Fragmenten der mütterliche Lebenslauf zusammen und dokumentiert an deren Einzelschicksal die Lebensumstände der Zwangsarbeiter, die für (noch immer) renommierte deutsche Firmen (nicht nur, aber doch überwiegend Rüstungskonzerne) sprichwörtlich verheizt wurden. Ein erschütterndes Dokument unserer Geschichte, das zur Pflichtlektüre im Unterricht werden sollte. Lesen!

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Sehr geehrte Damen und Herren von Buecher.de,

mich ärgert,dass für jeden belletristischen Quatch Reklame gemacht wird auf Ihrer Seite, ein Buch dass den Buchpreis in Leipzig erhalten hat, wird nicht erwähnt. Es kann doch nicht alles nach Verkaufszahlen und Umsatz gehn, sondern …

Mehr

Sehr geehrte Damen und Herren von Buecher.de,

mich ärgert,dass für jeden belletristischen Quatch Reklame gemacht wird auf Ihrer Seite, ein Buch dass den Buchpreis in Leipzig erhalten hat, wird nicht erwähnt. Es kann doch nicht alles nach Verkaufszahlen und Umsatz gehn, sondern vielleicht auch nach Qualität !

Wir älteren Leser werden immer mehr! Und werden unsere Bücher wieder in der Buchhandlung kaufen ,noch dazu , nachdem der Versand jetzt mindestens 4 Tage dauert.

Zur Verbesserung der Qualität würde ich auch vorschlagen, dass Sie Angaben über das Erscheinen von Taschenbüchern machen und eine Erklärung abgeben, warum so ein wichtiges Buch wie SIE KAM AUS MARIUPUL bzw. KOMPASS erst so spät lieferbar ist.

Mit freundlichen Grüssen

S. Gemeinhardt

Weniger

Antworten 1 von 6 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 6 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

"Mein Leben lang hatte ich mich benachteiligt gefühlt, weil ich keine Familie hatte, aber das war nur deshalb so gewesen, weil ich nicht gewusst hatte, dass ich ein glücklicher Mensch war ohne diesen ganzen Ballast." So lautet eine Selbsterkenntnis der Autorin in ihrem neuesten …

Mehr

"Mein Leben lang hatte ich mich benachteiligt gefühlt, weil ich keine Familie hatte, aber das war nur deshalb so gewesen, weil ich nicht gewusst hatte, dass ich ein glücklicher Mensch war ohne diesen ganzen Ballast." So lautet eine Selbsterkenntnis der Autorin in ihrem neuesten Werk.

Natascha Wodin, 1945 in Fürth als Kind sowjetischer Zwangsarbeiter geboren, erzählt in „Sie kam aus Mariupol“ die bewegende und tragische Geschichte ihrer Familie. Das Buch ist eine Mischung aus autobiografischem Roman und detaillierter genealogischer Recherche. Trotz des bedeutsamen Themas hinterlässt die Lektüre jedoch einen insgesamt enttäuschenden Eindruck, auch für die Leserschaft ist reichlich Ballast zwischen den beiden Buchdeckeln enthalten.

Der erste Teil des Buches widmet sich minutiös der Ahnenforschung der Autorin. Diese Abschnitte sind oft langweilig und verwirrend, insbesondere aufgrund der zahlreichen russischen Namen. Ein Stammbaum hätte hier wesentlich zur Orientierung beigetragen und geholfen, die komplexen familiären Verbindungen besser zu verstehen. Die detaillierte, immer wieder sprunghaft erzählte Familiengeschichte bremst den Lesefluss und erschwert das Eintauchen in die Erzählung.

Der zweite Teil des Buches befasst sich mit der Geschichte Russlands und der Sowjetunion, einschließlich der Revolution, dem Ende des Zarenreichs, Enteignungen, Zwangsarbeit und Umsiedlungen. Auch hier bleibt die Erzählung oft schwer verständlich, insbesondere ohne umfangreiches historisches Hintergrundwissen. Die Vielzahl an Ereignissen und Personen tragen zur Komplexität bei und machen es schwierig, der Geschichte gut folgen zu können.

Im dritten Teil wird die Story persönlicher und fokussiert sich auf Wodins Kindheit und Jugend in Deutschland sowie auf den frühen Selbstmord ihrer Mutter, als die Autorin erst elf Jahre alt war. Diese Passagen sind emotionaler und bieten einen tieferen Einblick in die persönlichen Tragödien der Familie. Doch auch hier bleibt die Lektüre herausfordernd. Die Autorin beschreibt detailliert Familienfotos, die nur teilweise und oft an völlig anderer Stelle im Text abgebildet sind, was es schwer macht, sich zurecht zu finden. Zudem sind viele Passagen von Vermutungen geprägt und in einem langatmigen, anklagenden Ton gehalten, was das Lesen für mich zusätzlich erschwert hat.

Die Geschichte von Natascha Wodins Familie ist zweifellos erschütternd und bedauernswert. Sie wurde sowohl durch die Weltpolitik als auch durch persönliche Umstände schwer gezeichnet. Doch die literarische Umsetzung dieses harten Schicksals in eine gut lesbare und fesselnde Erzählung ist nur teilweise gelungen. Das Buch fordert von Leserinnen und Lesern viel Geduld und Ausdauer, und trotz der bedeutenden Thematik bleibt der Gesamteindruck zwiespältig.

Fazit: „Sie kam aus Mariupol“ bietet einen wichtigen und bewegenden Einblick in die Geschichte einer Familie, die durch die politischen und sozialen Umwälzungen des 20. Jahrhunderts tief geprägt wurde. Leider leidet die Lektüre unter einer übermäßigen Detailverliebtheit und einer komplexen Erzählweise, die es schwierig machen, sich in die Geschichte hineinzufinden. Die literarische Umsetzung, dieses harte Los in gute Literatur zu fassen ist nur teils gelungen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für