David Diop

Gebundenes Buch

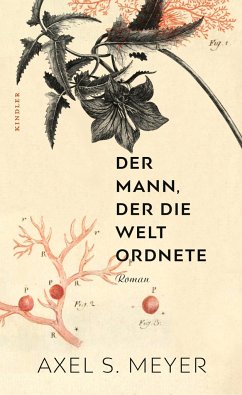

Reise ohne Wiederkehr oder Die geheimen Hefte des Michel Adanson

Roman

Übersetzung: Jandl, Andreas

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Eine Hymne auf die Liebe und auf die Freiheit - vom Gewinner des International Booker Prize.David Diop erzählt die Lebensgeschichte des Botanikers Michel Adanson (1727-1806), der als erster weißer Naturforscher den Senegal bereist. Sein Ziel ist eine umfassende Enzyklopädie der afrikanischen Fauna. Als Adanson von dem tragischen Verschwinden einer jungen Frau erfährt, bekommt seine Expedition ein neues Ziel. Und er findet sie: Die mysteriöse Maram lebt als Heilerin in einem Dschungeldorf, um den Sklaventreibern zu entkommen. Adanson verliebt sich in sie und begreift immer mehr, dass sein ...

Eine Hymne auf die Liebe und auf die Freiheit - vom Gewinner des International Booker Prize.

David Diop erzählt die Lebensgeschichte des Botanikers Michel Adanson (1727-1806), der als erster weißer Naturforscher den Senegal bereist. Sein Ziel ist eine umfassende Enzyklopädie der afrikanischen Fauna. Als Adanson von dem tragischen Verschwinden einer jungen Frau erfährt, bekommt seine Expedition ein neues Ziel. Und er findet sie: Die mysteriöse Maram lebt als Heilerin in einem Dschungeldorf, um den Sklaventreibern zu entkommen. Adanson verliebt sich in sie und begreift immer mehr, dass sein weißes westliches Weltbild überholt ist. Trotzdem kann er Maram nicht vor ihrem Schicksal retten ... Erst nach Adansons Tod findet seine Tochter die Reisehefte und begreift, wer ihr Vater wirklich war. David Diop schreibt so eindrücklich über die Leidenschaft des Entdeckens wie über die Abgründe des Kolonialismus und formt daraus eine Ode an die Liebe.

»Diop verbindet die Leidenschaft für die Pflanzen und für die Liebe mit den Wunden der Geschichte und führt uns an den Rand der menschlichen Vernunft.« LIRE

David Diop erzählt die Lebensgeschichte des Botanikers Michel Adanson (1727-1806), der als erster weißer Naturforscher den Senegal bereist. Sein Ziel ist eine umfassende Enzyklopädie der afrikanischen Fauna. Als Adanson von dem tragischen Verschwinden einer jungen Frau erfährt, bekommt seine Expedition ein neues Ziel. Und er findet sie: Die mysteriöse Maram lebt als Heilerin in einem Dschungeldorf, um den Sklaventreibern zu entkommen. Adanson verliebt sich in sie und begreift immer mehr, dass sein weißes westliches Weltbild überholt ist. Trotzdem kann er Maram nicht vor ihrem Schicksal retten ... Erst nach Adansons Tod findet seine Tochter die Reisehefte und begreift, wer ihr Vater wirklich war. David Diop schreibt so eindrücklich über die Leidenschaft des Entdeckens wie über die Abgründe des Kolonialismus und formt daraus eine Ode an die Liebe.

»Diop verbindet die Leidenschaft für die Pflanzen und für die Liebe mit den Wunden der Geschichte und führt uns an den Rand der menschlichen Vernunft.« LIRE

David Diop wurde 1966 in Paris geboren und ist im Senegal aufgewachsen. Er unterrichtet heute französischsprachige afrikanische Literatur an der Universität Pau. 'Nachts ist unser Blut schwarz' wurde in Frankreich als literarische Sensation gefeiert. David Diop erhielt dafür zahlreiche Preise unter anderem den Prix Goncourt des lycéens 2018 und als erster französischsprachiger Autor den International Booker Prize 2021. Die 'Reise ohne Wiederkehr' ist sein dritter Roman. Andreas Jandl, geboren 1975, studierte Theaterwissenschaften, Anglistik und Romanistik in Berlin, London und Montréal. Er ist Übersetzer aus dem Französischen und Englischen, u. a. von J. A. Baker, Nicolas Dickner, Robert Macfarlane, Gaétan Soucy und David Diop. Zuletzt wurde er mit dem Eugen-Helmlé-Übersetzerpreis ausgezeichnet. ¿

Produktdetails

- Verlag: Aufbau-Verlag

- Originaltitel: La porte du voyage sans retour

- Artikelnr. des Verlages: 641/13961

- 1. Auflage

- Seitenzahl: 236

- Erscheinungstermin: 11. April 2022

- Deutsch

- Abmessung: 216mm x 130mm x 26mm

- Gewicht: 371g

- ISBN-13: 9783351039615

- ISBN-10: 3351039611

- Artikelnr.: 62931634

Herstellerkennzeichnung

Aufbau Verlage GmbH

Prinzenstraße 85

10969 Berlin

info@aufbau-verlag.de

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Rezensent Niklas Bender erkennt die Gefälligkeit des neuen Romans von David Diop. Ob der Autor nach einer Verfilmung schielt? Die retrospektiv geschilderte, historisch grundierte Liebesgeschichte zwischen einem französischen Botaniker und einer senegalesischen Heilerin im späten 18. Jahrhundert fasst der Autor laut Bender jedenfalls mit ebenso großer erzählerischer Souveränität wie einer ausgeprägten Neigung zu einem "Seifenbad der Gefühle". Der "gefällige" Stil und das komplexe Gebilde aus Binnenerzählungen, Nebensträngen und literarischen Bezügen (Willibald Gluck!) sorgen bei Bender offenkundig für ein etwas disparates Lektüreerlebnis.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.09.2022

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.09.2022Und dann war dieser Linné wieder schneller!

Orpheus im Unglück: David Diop durchmisst mit seinem Roman das achtzehnte Jahrhundert

Nach dem Krieg die Liebe, nach der Waffenbruderschaft die einzigartige Leidenschaft zwischen Mann und Frau: Mit seinem zweiten Roman wechselt David Diop vom ersten Großthema der europäischen Literatur zu ihrem zweiten. Der Anfang von "Reise ohne Wiederkehr oder Die geheimen Hefte des Michel Adanson" führt den Leser allerdings auf eine falsche Fährte, die eines Vater-Tochter-Verhältnisses. Einsatzpunkt ist Adansons Ableben im Sommer 1806, ein trocken und eindrücklich geschildertes Ereignis: "Michel Adanson sah sich im Blick seiner Tochter sterben. Er trocknete aus, hatte Durst. Seine

Orpheus im Unglück: David Diop durchmisst mit seinem Roman das achtzehnte Jahrhundert

Nach dem Krieg die Liebe, nach der Waffenbruderschaft die einzigartige Leidenschaft zwischen Mann und Frau: Mit seinem zweiten Roman wechselt David Diop vom ersten Großthema der europäischen Literatur zu ihrem zweiten. Der Anfang von "Reise ohne Wiederkehr oder Die geheimen Hefte des Michel Adanson" führt den Leser allerdings auf eine falsche Fährte, die eines Vater-Tochter-Verhältnisses. Einsatzpunkt ist Adansons Ableben im Sommer 1806, ein trocken und eindrücklich geschildertes Ereignis: "Michel Adanson sah sich im Blick seiner Tochter sterben. Er trocknete aus, hatte Durst. Seine

Mehr anzeigen

verkalkten Gelenke ließen sich nicht mehr bewegen, wie versteinerte knöcherne Gehäuse."

Tochter Aglaia - wie ihr Vater eine historisch verbürgte Gestalt - bleiben nur Trauer und Bedauern, denn der besessene Botaniker war ihr zu Lebzeiten lange fremd. Seine Leidenschaft galt dem "Orbe universel", dem ebenso titanischen wie vergeblichen Versuch eines universellen Klassifizierungssystems. Die Begeisterung des Vaters hat Aglaia so weit infiziert, dass sie seine Hinterlassenschaft annimmt und in einem versteckten Fach Aufzeichnungen findet, die nur für ihre Augen bestimmt sind. Lange scheint es so, als würde Diop eine defekte Vater-Tochter-Beziehung und ihre posthume Reparatur schildern; tatsächlich könnte Adansons Lebensbericht seine Tochter versöhnlich stimmen, aber das ist nicht Thema des Romans.

Was er stattdessen schildert, ist eine kurze, entscheidende Liebe, die Adanson mit 26 Jahren empfunden hatte - sie war so intensiv, dass sie ihn im Alter, "fünfzig Jahre nach ihrem Verlust", wieder eingeholt hat. Das Objekt seiner Begierde überrascht: "Unter der hässlichen Schlangenhaut steckte der gesamte Körper der Heilerin in einem Overall aus rötlich-lehmfarbenem Stoff. Und den kleinen sichtbaren Bereich ihres Gesichts überzog ein weißliches Gemisch aus getrocknetem Lehm, rissig an den Mundwinkeln, sodass ihr Mund dem breiten, hässlichen Maul der Schlange glich, deren Haut sie bedeckte." Die abschreckende Berufskleidung verbirgt eine reizende junge Frau namens Maram Seck. Sie hat Adanson, der von ihr gehört und auf seiner Forschungsreise durch Senegal auch nach ihr gesucht hatte, in größter Not geheilt.

Marams wenig erfreuliche Lebensgeschichte - der Vergewaltigungsversuch durch ihren Onkel, der Verkauf als Sklavin an Estoupan de la Brüe, Direktor der Konzessionsgesellschaft im Senegal, ihre Flucht und Arbeit als Heilerin - wird in einer zweiten Binnenerzählung berichtet. Sie holt die Heilerin in diesem Moment jedoch ein, die zart sprossende Liebe zwischen den jungen Menschen wird grausam beendet. Konsequenz des tragischen Ereignisses ist die Erschütterung von Adansons Existenz, seine Rückkehr nach Frankreich und Flucht in die Botanik, seine zynische Suche nach Ruhm. Sie führt ihn so weit, dass er sogar die Sklaverei befürwortet, die am Verderben der Geliebten mit schuld war. All das mit Erfolg - dreißigjährig wird er in die Académie des sciences aufgenommen -, aber der große Wurf scheitert dennoch: Adanson ist ein "abgeschnittener Ast der Botanik. Linné hat das Spiel gewonnen. Er wird in die Nachwelt eingehen, ich nicht."

Diop, Jahrgang 1966, ist mit seinem Erstling "Nachts ist unser Blut schwarz", einem Roman über einen senegalesischen Frontkämpfer im Ersten Weltkrieg (F.A.Z. v. 22. Januar 2020), letztes Jahr schlagartig bekannt geworden: Mit der Übersetzung hat er als erster französischer Autor den International Booker Prize gewonnen. Der Folgeroman belegt: Ein erzählerischer Könner ist Diop mit Sicherheit, Ton und Register wechselt er mit gelassener Hand. Die Rahmenerzählung um Aglaia, ihre gescheiterten Ehen, ihr schwieriges Verhältnis zum Vater erzählt er mit ironischem Detachement, die Binnenerzählungen von Adanson und Maram mit einer emotionalen Dringlichkeit, die dem Alter der Figuren entspricht.

Gegen Ende fragt sich der Leser allerdings, ob der Autor es nicht übertreibt mit der melodramatischen Verve. Die unmögliche Liebe zwischen dem aufgeklärten französischen Botaniker und der senegalesischen Heilerin badet im schillernden Seifenbad bester Gefühle - lüsterner adeliger Verfolger inklusive. Ist da eine antizipierte Verfilmung Teil des literarischen Programms? Und so leicht und gefällig der Stil auch ist, die Übersetzung von Andreas Jandl wirkt mitunter unpräzise und schlecht lektoriert.

Als leichter Nebenstrang kommt die Geschichte einer Freundschaft hinzu: die zwischen Adanson und seinem Begleiter Ndiak. Der vierzehnjährige Königssohn ist ein kleiner Machiavelli und Schalk zugleich, der Adanson, ohne den Mund zu verziehen, die größten Bären aufbindet; seinem Treiben schaut man mit Freude zu. Die Bindung zwischen Adanson und Ndiak überschreitet mindestens so viele Grenzen wie die Liebe zu Maram und ist letztlich in ihrer Beiläufigkeit origineller als die plakative Lovestory - hier läuft Diop zu Hochform auf.

Auch historisch sitzt er fest im Sattel: Im bürgerlichen Leben lehrt Diop französische Literatur des 18. Jahrhunderts an der Universität Pau. Man merkt es dem Roman auf unaufdringliche Weise an, "Reise ohne Wiederkehr" greift nicht nur historische Figuren wie Adanson, Aglaia oder Estoupan de la Brüe auf, sondern gestaltet auch Themen der Aufklärung und Frühromantik: den Gegensatz von Leidenschaft und Vernunft, den Kampf gegen den Aberglauben, die Sklaverei, den Glauben an den "guten Wilden", die Liebe zur Natur. Selbst die Fiktion einer rührseligen Lebensbeichte und die dazugehörige Dokumentfiktion geht als epochentypisch durch; das eine oder andere Zitat autobiographischer Texte der Zeit lässt sich erahnen.

Direkt und unverhüllt ist der Bezug auf Christoph Willibald Gluck; er beschließt den Roman und versöhnt mit kleineren Schwächen. Adanson wohnt mit seiner Frau der Uraufführung der Oper "Orphée et Euridice" am 2. August 1774 bei. Jahrzehnte später, kurz vor seinem Tod, hört er die Arien wieder angesichts eines Bildes, das ihn an Maram erinnert und tatsächlich eine unterirdische Verbindung zu ihr hat. Die positive Wendung, welche die Geschichte bei Gluck nimmt, macht Diop freilich rückgängig: "Ich war ihr Orpheus, sie meine Euridike. Doch im Gegensatz zu Glucks Oper mit dem glücklichen Ausgang hatte ich Maram unwiederbringlich verloren." Die mythisch-tragische Version vom Unglück des Dichters, der die Geliebte in dem Moment verliert, in dem er glaubt, sie der Unterwelt entreißen zu können, wird von Diop wiederhergestellt.

Der Mythos fügt mehrere unglückliche Schicksale zwischen Afrika, Europa und Guadeloupe zu einem komplexen Gebilde zusammen und verleiht der flachen Liebeserzählungen den notwendigen literarischen Echoraum. Geleitet wird Diop dabei wie bereits in "Nachts ist unser Blut schwarz" vom Eindruck der Doppeltheit alles Menschlichen: "Mit dem zeitlichen Abstand, meine liebe Aglaia, vermischen sich die Freuden und Leiden unseres Daseins zu einem bittersüßen Geschmack, wie ihn die verbotene Frucht im Garten Eden wohl einst hatte." Womit auch der Name Adanson motiviert wäre.

So ist Diop nach dem von Krieg und Grausamkeit geprägten Erstling ein deutlich gefälligerer Roman geglückt, der große Gefühle und moralische Korrektheit bietet. Damit begnügt er sich jedoch nicht, die Doppeltheit entspricht auch seinem literarischen Ansatz, denn neben populären Themen, Erzählmustern und Ansichten hat er auch hochkulturelle Referenzen und historischen Anspruch im Gepäck. So ist einem Autor wie Diop für die Zukunft fast alles zuzutrauen - ob in Themen, Qualität oder Auflage. Es wird spannend, welche Wahl er trifft. NIKLAS BENDER

David Diop: "Reise ohne Wiederkehr oder Die geheimen Hefte des Michel Adanson". Roman.

Aus dem Französischen von Andreas Jandl. Aufbau Verlag, Berlin 2022. 236 S., geb., 22,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Tochter Aglaia - wie ihr Vater eine historisch verbürgte Gestalt - bleiben nur Trauer und Bedauern, denn der besessene Botaniker war ihr zu Lebzeiten lange fremd. Seine Leidenschaft galt dem "Orbe universel", dem ebenso titanischen wie vergeblichen Versuch eines universellen Klassifizierungssystems. Die Begeisterung des Vaters hat Aglaia so weit infiziert, dass sie seine Hinterlassenschaft annimmt und in einem versteckten Fach Aufzeichnungen findet, die nur für ihre Augen bestimmt sind. Lange scheint es so, als würde Diop eine defekte Vater-Tochter-Beziehung und ihre posthume Reparatur schildern; tatsächlich könnte Adansons Lebensbericht seine Tochter versöhnlich stimmen, aber das ist nicht Thema des Romans.

Was er stattdessen schildert, ist eine kurze, entscheidende Liebe, die Adanson mit 26 Jahren empfunden hatte - sie war so intensiv, dass sie ihn im Alter, "fünfzig Jahre nach ihrem Verlust", wieder eingeholt hat. Das Objekt seiner Begierde überrascht: "Unter der hässlichen Schlangenhaut steckte der gesamte Körper der Heilerin in einem Overall aus rötlich-lehmfarbenem Stoff. Und den kleinen sichtbaren Bereich ihres Gesichts überzog ein weißliches Gemisch aus getrocknetem Lehm, rissig an den Mundwinkeln, sodass ihr Mund dem breiten, hässlichen Maul der Schlange glich, deren Haut sie bedeckte." Die abschreckende Berufskleidung verbirgt eine reizende junge Frau namens Maram Seck. Sie hat Adanson, der von ihr gehört und auf seiner Forschungsreise durch Senegal auch nach ihr gesucht hatte, in größter Not geheilt.

Marams wenig erfreuliche Lebensgeschichte - der Vergewaltigungsversuch durch ihren Onkel, der Verkauf als Sklavin an Estoupan de la Brüe, Direktor der Konzessionsgesellschaft im Senegal, ihre Flucht und Arbeit als Heilerin - wird in einer zweiten Binnenerzählung berichtet. Sie holt die Heilerin in diesem Moment jedoch ein, die zart sprossende Liebe zwischen den jungen Menschen wird grausam beendet. Konsequenz des tragischen Ereignisses ist die Erschütterung von Adansons Existenz, seine Rückkehr nach Frankreich und Flucht in die Botanik, seine zynische Suche nach Ruhm. Sie führt ihn so weit, dass er sogar die Sklaverei befürwortet, die am Verderben der Geliebten mit schuld war. All das mit Erfolg - dreißigjährig wird er in die Académie des sciences aufgenommen -, aber der große Wurf scheitert dennoch: Adanson ist ein "abgeschnittener Ast der Botanik. Linné hat das Spiel gewonnen. Er wird in die Nachwelt eingehen, ich nicht."

Diop, Jahrgang 1966, ist mit seinem Erstling "Nachts ist unser Blut schwarz", einem Roman über einen senegalesischen Frontkämpfer im Ersten Weltkrieg (F.A.Z. v. 22. Januar 2020), letztes Jahr schlagartig bekannt geworden: Mit der Übersetzung hat er als erster französischer Autor den International Booker Prize gewonnen. Der Folgeroman belegt: Ein erzählerischer Könner ist Diop mit Sicherheit, Ton und Register wechselt er mit gelassener Hand. Die Rahmenerzählung um Aglaia, ihre gescheiterten Ehen, ihr schwieriges Verhältnis zum Vater erzählt er mit ironischem Detachement, die Binnenerzählungen von Adanson und Maram mit einer emotionalen Dringlichkeit, die dem Alter der Figuren entspricht.

Gegen Ende fragt sich der Leser allerdings, ob der Autor es nicht übertreibt mit der melodramatischen Verve. Die unmögliche Liebe zwischen dem aufgeklärten französischen Botaniker und der senegalesischen Heilerin badet im schillernden Seifenbad bester Gefühle - lüsterner adeliger Verfolger inklusive. Ist da eine antizipierte Verfilmung Teil des literarischen Programms? Und so leicht und gefällig der Stil auch ist, die Übersetzung von Andreas Jandl wirkt mitunter unpräzise und schlecht lektoriert.

Als leichter Nebenstrang kommt die Geschichte einer Freundschaft hinzu: die zwischen Adanson und seinem Begleiter Ndiak. Der vierzehnjährige Königssohn ist ein kleiner Machiavelli und Schalk zugleich, der Adanson, ohne den Mund zu verziehen, die größten Bären aufbindet; seinem Treiben schaut man mit Freude zu. Die Bindung zwischen Adanson und Ndiak überschreitet mindestens so viele Grenzen wie die Liebe zu Maram und ist letztlich in ihrer Beiläufigkeit origineller als die plakative Lovestory - hier läuft Diop zu Hochform auf.

Auch historisch sitzt er fest im Sattel: Im bürgerlichen Leben lehrt Diop französische Literatur des 18. Jahrhunderts an der Universität Pau. Man merkt es dem Roman auf unaufdringliche Weise an, "Reise ohne Wiederkehr" greift nicht nur historische Figuren wie Adanson, Aglaia oder Estoupan de la Brüe auf, sondern gestaltet auch Themen der Aufklärung und Frühromantik: den Gegensatz von Leidenschaft und Vernunft, den Kampf gegen den Aberglauben, die Sklaverei, den Glauben an den "guten Wilden", die Liebe zur Natur. Selbst die Fiktion einer rührseligen Lebensbeichte und die dazugehörige Dokumentfiktion geht als epochentypisch durch; das eine oder andere Zitat autobiographischer Texte der Zeit lässt sich erahnen.

Direkt und unverhüllt ist der Bezug auf Christoph Willibald Gluck; er beschließt den Roman und versöhnt mit kleineren Schwächen. Adanson wohnt mit seiner Frau der Uraufführung der Oper "Orphée et Euridice" am 2. August 1774 bei. Jahrzehnte später, kurz vor seinem Tod, hört er die Arien wieder angesichts eines Bildes, das ihn an Maram erinnert und tatsächlich eine unterirdische Verbindung zu ihr hat. Die positive Wendung, welche die Geschichte bei Gluck nimmt, macht Diop freilich rückgängig: "Ich war ihr Orpheus, sie meine Euridike. Doch im Gegensatz zu Glucks Oper mit dem glücklichen Ausgang hatte ich Maram unwiederbringlich verloren." Die mythisch-tragische Version vom Unglück des Dichters, der die Geliebte in dem Moment verliert, in dem er glaubt, sie der Unterwelt entreißen zu können, wird von Diop wiederhergestellt.

Der Mythos fügt mehrere unglückliche Schicksale zwischen Afrika, Europa und Guadeloupe zu einem komplexen Gebilde zusammen und verleiht der flachen Liebeserzählungen den notwendigen literarischen Echoraum. Geleitet wird Diop dabei wie bereits in "Nachts ist unser Blut schwarz" vom Eindruck der Doppeltheit alles Menschlichen: "Mit dem zeitlichen Abstand, meine liebe Aglaia, vermischen sich die Freuden und Leiden unseres Daseins zu einem bittersüßen Geschmack, wie ihn die verbotene Frucht im Garten Eden wohl einst hatte." Womit auch der Name Adanson motiviert wäre.

So ist Diop nach dem von Krieg und Grausamkeit geprägten Erstling ein deutlich gefälligerer Roman geglückt, der große Gefühle und moralische Korrektheit bietet. Damit begnügt er sich jedoch nicht, die Doppeltheit entspricht auch seinem literarischen Ansatz, denn neben populären Themen, Erzählmustern und Ansichten hat er auch hochkulturelle Referenzen und historischen Anspruch im Gepäck. So ist einem Autor wie Diop für die Zukunft fast alles zuzutrauen - ob in Themen, Qualität oder Auflage. Es wird spannend, welche Wahl er trifft. NIKLAS BENDER

David Diop: "Reise ohne Wiederkehr oder Die geheimen Hefte des Michel Adanson". Roman.

Aus dem Französischen von Andreas Jandl. Aufbau Verlag, Berlin 2022. 236 S., geb., 22,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

»überzeugt [...] als berührende Liebesgeschichte und als Abenteuerroman, der aktuelle Fragen der Kolonialgeschichte behandelt. Der Roman unterstreicht, dass David Diop einer der bemerkenswertesten Autoren ist, die derzeit in französischer Sprache schreiben.« SWR 2 20220912

starke N-Wort Liebe

Braucht es die Rahmengeschichte wirklich? Dass die Tochter Aglaia von Michel Adanson in seinem Nachlass Hefte ihres Vaters über seine Senegalreise findet. Braucht es den Opernbesuch der Eltern von Aglaia? Braucht es das Ende, dass Aglaia zu einer Afrikanerin geht, die der …

Mehr

starke N-Wort Liebe

Braucht es die Rahmengeschichte wirklich? Dass die Tochter Aglaia von Michel Adanson in seinem Nachlass Hefte ihres Vaters über seine Senegalreise findet. Braucht es den Opernbesuch der Eltern von Aglaia? Braucht es das Ende, dass Aglaia zu einer Afrikanerin geht, die der Vater auf einem Bild gesehen hat und der er seinen Schmuck schenken will? Das letzte Kapitel wird demzufolge aus der Sicht von Madleine geschildert.

Nein, das alles braucht es nicht, aber das alles ist nicht so langweilig wie der Anfang des Buches. Wer eine wirklich starke Novelle lesen will, beginnt er auf Seite 112. Dann hört er die Geschichte wie der Wissenschaftler Adanson im Urwald im Senegal krank wurde und von der einheimischen Mara gesund gepflegt wurde. Mara erzählt ihm ihre Lebensgeschichte mit einer versuchten Vergewaltigung ihres Onkels und ihrer Flucht als Sklavin eines Franzosen, die Adason nicht kalt lässt.

Weil ich keinen Ratgeber hatte, der mich vor den Anfang warnte, habe ich das ganze Buch gelesen und mehr als 3 Sterne sind nicht drin. Wer das N-Wort nicht mag, sollte ganz die Finger weglassen. Der Übersetzer erklärt es zwar, aber es könnte heutigen Zeitgenossinnen doch stören.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Viel hat Aglaia von ihrem Vater Michel Adanson nicht gehabt. Naturforscher war er, hat einen Teil seines Lebens im Senegal verbracht, und dann mit seinem ehrgeizigen Projekt, eigenhändig eine Enzyklopädie über die Flora und Fauna Afrikas zu verfassen. Für Frau und Kind war wenig …

Mehr

Viel hat Aglaia von ihrem Vater Michel Adanson nicht gehabt. Naturforscher war er, hat einen Teil seines Lebens im Senegal verbracht, und dann mit seinem ehrgeizigen Projekt, eigenhändig eine Enzyklopädie über die Flora und Fauna Afrikas zu verfassen. Für Frau und Kind war wenig Raum und Vater und Tochter kamen sich erst kurz vor seinem Tod ein wenig näher. Jetzt ist Michel gestorben und hat Aglaia sein Hab und Gut hinterlassen. Darunter auch eine für sie aufgeschriebene Geschichte von seinem Aufenthalt im Senegal. Wie er Maram, die junge Heilerin, kennen und lieben lernte, und wie sein Heimatland Frankreich die Kolonien in Afrika unterdrückt und ausbeutet hat.

Ich weiß nicht, ob jeder Leser dieses Gefühl kennt, aber manchmal treffe ich auf Bücher, die sich, ohne ersichtlichen Grund, in Relation zu mir wie einander abstoßende Magnetpole verhalten. „Reise ohne Wiederkehr“ von David Diop war ein solches Buch. Trotzdem ich stilistisch nichts auszusetzen hatte, war es mir kaum möglich, mich auf das Geschriebene zu konzentrieren, kam ich in die Geschichte einfach nicht rein. Vielleicht lag es daran, dass der Roman das Flair einer Abenteuergeschichte à la Joseph Conrad ausstrahlt, ein Genre, das mich allgemein nicht sehr anspricht. Vielleicht aber auch daran, dass wenig Atmosphäre und Tiefe in der Zeichnung des Protagonisten entstand. Die Distanz zu der Haupt- und allen anderen Figuren war so groß, dass sie und ihr Schicksal mir fast schon gleichgültig waren. Vielleicht habe ich auch einfach nicht verstanden, warum sich Diop eine reale Person für eine fiktive Geschichte ausgesucht hat (jedenfalls unterstelle ich ihr, fiktiv zu sein).

Schreiben kann Diop, daran möchte ich gar keinen Zweifel aufkommen lassen. Herausgestochen ist er für mich aber auch hier nicht. Neugierig macht mich allerdings die Frage, ob sein Roman „Nachts ist unser Blut schwarz“, der unter anderem mit dem Prix Goncourt und dem International Booker Prize ausgezeichnet wurde, anders ist. Ob ich da das Leseerlebnis finden würde, was ich hier vermisst habe. Vielleicht werde ich es herausfinden, aber bis dahin kann ich nur eine sehr verhaltene Leseempfehlung geben.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

eBook, ePUB

In „Reise ohne Wiederkehr oder Die geheimen Hefte des Michel Adanson“ schreibt der Autor David Diop über einen wenig bekannten Biologen. Michel Adanson bereiste den Senegal, um dort die Botanik zu studieren. Er interessierte sich aber nicht nur für seltene Pflanzen. Auch die …

Mehr

In „Reise ohne Wiederkehr oder Die geheimen Hefte des Michel Adanson“ schreibt der Autor David Diop über einen wenig bekannten Biologen. Michel Adanson bereiste den Senegal, um dort die Botanik zu studieren. Er interessierte sich aber nicht nur für seltene Pflanzen. Auch die Lebensweise der Einheimischen wollte er kennenlernen. Nach seinem Tod fand die Tochter einige Hefte, in denen er ein großes Geheimnis niederschrieb. Michel Adanson war nämlich unsterblich verliebt in eine Senegalesin und konnte diese Frau nie vergessen.

Das Verhältnis Adansons zu seiner Familie war getrübt. Er verbrachte zu wenig Zeit mit ihr. Seine Tochter und er waren sich nie richtig nah. Aber was sie dann als letzten Gruß von ihm las, das versöhnte sie ein wenig. Wobei ich denke, dass sie nicht völlig nachvollziehen konnte, was damals in ihm vorging.

Es dauerte etliche Seiten, bis ich in die Geschichte fand. Zu ausführlich schreibt der Autor über Dinge, die eher für Verwirrung sorgen. Schilderungen zur Flora und Fauna des Senegals kamen mir zu kurz. Da hatte ich mir mehr versprochen. Zumal das wunderschöne Cover eigentlich darauf schließen lässt. Gut gefiel mir, dass ich tatsächlich in die Vergangenheit eintauchen konnte. Das Leid der Sklaven, die verkauft und dann nach Amerika verschifft wurden. Und nicht nur Erwachsene ereilte dieses Schicksal. Viele Kinder mussten für ihre „Herrschaften“ schuften und das war nicht alles. Wenn es den Besitzern der Leibeigenen in den Sinn kam, dann hielten sie auch zur Befriedigung ihrer Triebe her. Grausame Schicksale, die heute unvorstellbar sind.

Adanson ist eine historische Persönlichkeit und er reiste tatsächlich häufig in den Senegal. Die Liebesgeschichte entspringt aber der Phantasie des Autors. Andere Personen und Stätten, die im Roman vorkommen, stimmen mit den Originalberichten Adansons überein. Für mich war es keine leichte Lektüre aber durchaus lesenswert.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für