Nicht lieferbar

Markus Bäcker ist alles andere als begeistert, als er mit seinen Eltern an den Rand von Berlin zieht. Dort blickt er vom dritten Stock ihres Eckhauses auf ein stinkendes Chemiewerk und vorbeiratternde Züge, die alles zum Vibrieren bringen. Erst als er Nilowsky kennenlernt, wird ihm die Gegend um den Bahndamm zur Heimat. Eine Heimat voller Merkwürdigkeiten und intensiver Erfahrungen. Dazu gehören kuriose Anwendungen von Vodoo-Ritualen, um der Liebe auf die Sprünge zu helfen. Erotische Annäherungen einer Frau, die nicht älter als dreizehn sein will, sowie perfide Vertrauensforderungen von...

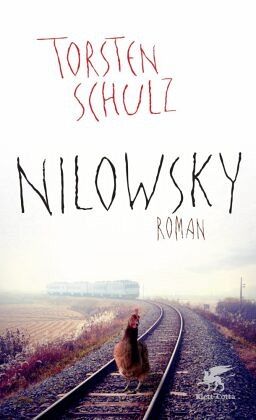

Markus Bäcker ist alles andere als begeistert, als er mit seinen Eltern an den Rand von Berlin zieht. Dort blickt er vom dritten Stock ihres Eckhauses auf ein stinkendes Chemiewerk und vorbeiratternde Züge, die alles zum Vibrieren bringen. Erst als er Nilowsky kennenlernt, wird ihm die Gegend um den Bahndamm zur Heimat. Eine Heimat voller Merkwürdigkeiten und intensiver Erfahrungen. Dazu gehören kuriose Anwendungen von Vodoo-Ritualen, um der Liebe auf die Sprünge zu helfen. Erotische Annäherungen einer Frau, die nicht älter als dreizehn sein will, sowie perfide Vertrauensforderungen von Seiten Nilowskys, die ihn fast das Leben kosten. Abgründe und Höhepunkte des Erwachsenwerdens, die Markus Bäcker ein Leben lang nicht loslassen werden. Mit großer Intensität und viel Humor schildert Torsten Schulz eine eigenartige Dreiecksbeziehung in den Wirren der Pubertät.

Torsten Schulz, geboren 1959, ist Autor preisgekrönter Spielfilme, Regisseur von Dokumentarfilmen und Professor für Dramaturgie an der Filmhochschule Babelsberg. Sein Debütroman »Boxhagener Platz« wurde in mehrere Sprachen übersetzt und fürs Kino verfilmt. Die Hörspieladaption erhielt diverse Preise. Torsten Schulz lebt in Berlin.

Produktdetails

- Verlag: Tropen

- 1. Aufl.

- Seitenzahl: 285

- Erscheinungstermin: 15. Februar 2013

- Deutsch

- Abmessung: 30mm x 137mm x 213mm

- Gewicht: 470g

- ISBN-13: 9783608939712

- ISBN-10: 3608939717

- Artikelnr.: 36822830

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

»Schulz erzählt mit hintergründigem Witz und einer zärtlichen Liebe zu seinen Figuren über ein unwirtliches Dreieck zwischen Bahndamm, Fabrik und Kneipe. Beim Lesen tauchen sofort (Film-)Bilder auf.« Ronald Klein Berliner Morgenpost 20231130

Nach dem lesen dieses Buches fehlten mir erstmals die Worte, die

Eindrücke zu beschreiben. Das lag allerdings nicht daran das dieses

Buch gut oder schlecht ist, sondern das es einfach anders ist. Von der

ersten bis zur letzten Seite habe ich die Eigenheiten des Buches

genossen. Ich …

Mehr

Nach dem lesen dieses Buches fehlten mir erstmals die Worte, die

Eindrücke zu beschreiben. Das lag allerdings nicht daran das dieses

Buch gut oder schlecht ist, sondern das es einfach anders ist. Von der

ersten bis zur letzten Seite habe ich die Eigenheiten des Buches

genossen. Ich würde mir selbst bei einer Zuordnung in eine der Genre

schwer tun.

Auffällig ist der Schreibstil des Autoren. Die Protagonisten werden so

gut dargestellt, dass man trotz der Eigenheiten sofort eine Verbindung

zu ihnen aufbaut. Es entsteht eine kleine eigene Welt in die man als

Leser gerne eintaucht. Manchmal ein wenig eigentümlich, aber immer so

nah am Leben das man glaubt es könnte sich im normalen Leben abspielen.

Vielleicht schon im Haus nebenan.

Sehr gelungen auch die Besonderheiten in Nilowskys Sprache, die durch

ihre Eigenheit besticht und nach ein paar Mal lesen in Fleisch und Blut

übergeht. Auch wächst die Sprache trotz der Eigenheiten, beim Altern

von Nilowsky, mit. Auch die Dialekte sind sehr gut zu verstehen und zu

lesen.

Leider hat die Story schon ein paar Längen und es sind zu viele Lücken

beim Altern der Protagonisten, allerdings wird das durch das gute Ende

teilweise ausgeglichen.

Fazit: Ein etwas andere Buch, das mich wirklich überzeugt hat. Vor

allem der Schreibstil hat mich neugierig auf die anderen Bücher des

Autoren gemacht.

Weniger

Antworten 10 von 10 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 10 von 10 finden diese Rezension hilfreich

Ein Jugendroman, Markus Bäcker muss mit seinen Eltern ans Ende von Berlin ziehen, weg aus seiner gewohnten Welt.

Hier ist es öde, die Siebziger im Osten von Berlin direkt am Chemiewerk, in dem die Eltern arbeiten.

Er begegnet Nilowsky der Held in diesem Viertel der sich auskennt am …

Mehr

Ein Jugendroman, Markus Bäcker muss mit seinen Eltern ans Ende von Berlin ziehen, weg aus seiner gewohnten Welt.

Hier ist es öde, die Siebziger im Osten von Berlin direkt am Chemiewerk, in dem die Eltern arbeiten.

Er begegnet Nilowsky der Held in diesem Viertel der sich auskennt am Bahndamm in der kleinen Welt des Chemiewerkes, er weiß wann die Züge fahren, er weiß wer mit wem und warum es um das Chemiewerk herum 3 Grad wärmer ist als im Rest von Berlin.

Er kennt die Leute die mit den in solidarischer Freundschaft verbundenen Mosambikaner verkehren.

Er ist der Held für Markus.

Nilowsky ist der Sohn des versoffenen Kneipenwirts in dem die Chemiearbeiter ihren Feierabend betrinken. Nilowsky wird von seinem Vater geschlagen. Nilowskys Alltag ist bedrückend und brutal – aber er weiß was er will.

Er lebt in permanenter Feindschaft und Hass zu seinem Vater. Er will ihn umbringen.

Dann stirbt der Vater – hat Nilowsky ihn umgebracht? Nilowskys Oma stirbt. Seine Welt bricht zusammen.

Markus Bäcker ist Beobachter und Bewunderer von Nilowsky, er will sein Freund sein und versucht sich Nilowsky anzupassen.

Aber Markus Bäcker darf zurück in seine alte Welt, er darf mit seinen Eltern zurück nach Pankow ziehen, seine Leben gelingt.

Nilowsky scheitert.

Das Buch ist sehr berührend, es ist herzzerreißend, es ist tieftraurig – es ist wunderschön.

Schulz schafft es die Sichtweise des 14jährigen zugezogenen Bäcker dem Leser gut zu vermitteln – die Angst die Unsicherheit, das Neu sein, aber auch die tiefe Traurigkeit der Freundschaft, das nicht Abschütteln können. Es waren fünf gemeinsame Monate, die die beiden prägten und sie fünfzehn Jahre miteinander verbindet.

Das Buch ist absolut empfehlenswert.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Leseeindrücke über die Handlung:

Markus Bäcker ist 14 Jahre als, als er mit seinen Eltern aus seiner gewohnten Umgebung und seinem Freundesumfeld am Rande von Ost-Berlin umzieht, da diese dort eine neue Anstellung in einer Chemiefabrik angetreten haben. Sein neues Umfeld ist …

Mehr

Leseeindrücke über die Handlung:

Markus Bäcker ist 14 Jahre als, als er mit seinen Eltern aus seiner gewohnten Umgebung und seinem Freundesumfeld am Rande von Ost-Berlin umzieht, da diese dort eine neue Anstellung in einer Chemiefabrik angetreten haben. Sein neues Umfeld ist geprägt von Lärm der ratternden Züge, da die Bahngleise direkt an der neuen Bleibe vorbeilaufen, von Gestank aus dem Chemiewerk und auch Freunde hat er noch keine.

So ganz ohne Freunde lernt Markus gleich zu Anfang des Buches den etwas älteren 17-jährigen Reiner Nilowsky kennen, den Hauptdarsteller des Buches. Nilowsky ist ziemlich eigensinnig und ein Sonderling: Er spricht anders, er denkt anders, er lebt anders. Markus bewundert ihn und schaut zu ihm auf. Er ist von Nilowsky Vorstellungen vom Leben und Liebe fasziniert und wie in seinen Bann gezogen. Doch dann lernt er Carola kennen und verliebt sich in sie, was ihm fast zum Verhängnis wird, denn Carola ist Nilowskys große Liebe ...

.

Weitere Leseeindrücke:

Das Buch spielt in den 1970er Jahren zu DDR-Zeiten, eine Zeit in der ich selbst gerade Kleinkind war und nicht einmal wusst, was die DDR überhaupt ist. Es zeigt die Jugend und das Erwachsenwerden in der damaligen Zeit, mit der ich mich aus eben genannten Gründen so gar nicht identifizieren kann. Das Buch ist in der ersten Person, also in der Ich-Form verfasst. Bei dieser Schreibform kann ich mich normalerweise immer sehr gut in die Position des Schreibers hinein versetzten, dieses Mal leider nicht, da ich das von den Jugendlichen Erlebte alles nicht recht nachvollziehen konnte. Teilweise waren die "Erlebnisse" sehr sehr langatmig und -weilig.

Auch fand ich die "Redensweisen" von Nilowsky oft ziemlich anstößig und nicht gerade literarisch wertvoll. Leseprobe: "Jetzt sitz ich auf ihren Blutflecken, sitz ich. Auf ihrem Blut sitz ich und werde immer daran denken ..." " ... Dass ich´s nicht geschafft habe, daran werd ich immer denken. Dass ich´s nicht geschafft habe, sie verbluten zu lassen" und weiter: "Hier hat sie gesessen, hier. Und geblutet hat sie, aus der Nase ..."

In einem blutrünstigen Krimi, ja okay, aber nicht in Belletristik mag ich so etwas lesen.

Ich fand das Buch insgesamt nicht sooo lohnenswert zu lesen. Habe viele Seiten auch grob quer gelesen, damit ich eher rasch zu einem Ende komme.

Der einzige Lichtblick war das Cover, welches ich mit den Bahngleisen und dem darauf verirrten Huhn sehr ansprechend fand. Mehr leider nicht.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Markus Bäcker wächst in der DDR der 70er Jahre auf. Weil sein Vater einen neuen Beruf hat, müssen sie innerhalb von Berlin umziehen und Markus in eine neue Schule gehen. Markus ist ein typischer Einzelgänger und hat keine Freunde. Da läuft ihm Reiner Nilowsky über den …

Mehr

Markus Bäcker wächst in der DDR der 70er Jahre auf. Weil sein Vater einen neuen Beruf hat, müssen sie innerhalb von Berlin umziehen und Markus in eine neue Schule gehen. Markus ist ein typischer Einzelgänger und hat keine Freunde. Da läuft ihm Reiner Nilowsky über den Weg. Dieser ist drei Jahre älter als Markus und erklärt ihm die Welt auf seine eigene, seltsame Weise. Markus stellt diese neue Sichtweise nicht in Frage und schließt sich Nilowsky ein wenig an, hängt ab und zu mit ihm herum. Ansonsten lebt er weiter mit seinen Eltern sein spießiges Leben und ist ein guter Schüler. Bis er irgendwann Carola kennen lernt, von der Nilowsky schon lange erzählt hat, dass er sie eines Tages heiraten wird. Sie ist das erste Mädchen, für das er sich ein wenig mehr interessiert. Doch dann gerät alles etwas aus den Fugen. Das spießige Leben wird ein wenig erschüttert.

Laut Klappentext soll das Buch melancholisch, witzig, schräg, beseelt und kultverdächtig sein. Ich finde, in dieser Aufzählung ist „witzig“ fehl am Platz. Nilowsky hat ein paar kleine seltsame Ansichten – aber wirklich witzig sind die nicht, eher schräg. Melancholisch ist das Buch tatsächlich, denn der Tod spielt in dem Buch eine größere Rolle. Außerdem gibt es immer wieder Punkte, an denen man ins Sinnieren kommen könnte. In dieser Aufzählung fehlt jedoch noch der Punkt „langatmig“. Alles wird unheimlich in die Länge gezogen. Alles wird recht langweilig aus der Sicht von Markus geschildert, der sich vom Leben einfach nur treiben lässt und nie mal selbst die Initiative ergreift.

Insgesamt wird glaube ich recht anschaulich das Leben in der damaligen DDR geschildert. Ein Leben, das so voller Hoffnungslosigkeit ist, wo es keinerlei Perspektiven gibt. Und sehr eindrucksvoll wird das spießige Leben von Markus’ Eltern beschrieben, später auch Carolas Eltern. Leider steht das so sehr im Vordergrund und es fehlt so jeder Antrieb, jegliche Lebendigkeit in dem Buch, dass ich es einfach nur langweilig fand und mich fast zwingen musste, es bis zum Schluss zu lesen. Die im Klappentext angedeutete Liebe zwischen Markus und Nilowsky entpuppt sich dann auch nicht ganz als das, was man erwartete, denn sie bleibt unerfüllt und langweilt eher.

Insgesamt ein Buch über eine trostlose Jugend in der DDR, von dem ich mich frage, warum es geschrieben wurde.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für