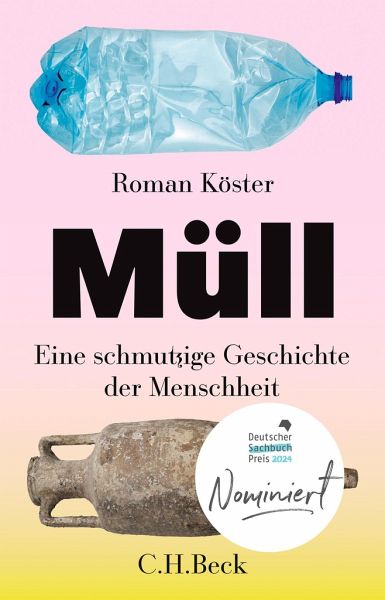

Müll

Eine schmutzige Geschichte der Menschheit

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

29,00 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

NOMINIERT FÜR DEN DEUTSCHEN SACHBUCHPREIS 2024Mensch und Müll ? das ist eine lange und innige Beziehung. Bereits die Neandertaler haben Dinge für nutzlos befunden, aussortiert und weggeworfen. Das alte Rom kämpfte ebenso mit Müllproblemen wie die Metropolen des 19. Jahrhunderts. Doch alles verblasst hinter den Abfallbergen der Gegenwart. Anhand der Produktion von und dem Umgang mit Müll schreibt Roman Köster eine erhellende Geschichte unserer Spezies und zeigt, wie sich das Leben mit dem Abfall von der Sesshaftwerdung bis heute verändert. Sein Buch bietet die erste durchgehend schmutzi...

NOMINIERT FÜR DEN DEUTSCHEN SACHBUCHPREIS 2024

Mensch und Müll ? das ist eine lange und innige Beziehung. Bereits die Neandertaler haben Dinge für nutzlos befunden, aussortiert und weggeworfen. Das alte Rom kämpfte ebenso mit Müllproblemen wie die Metropolen des 19. Jahrhunderts. Doch alles verblasst hinter den Abfallbergen der Gegenwart. Anhand der Produktion von und dem Umgang mit Müll schreibt Roman Köster eine erhellende Geschichte unserer Spezies und zeigt, wie sich das Leben mit dem Abfall von der Sesshaftwerdung bis heute verändert. Sein Buch bietet die erste durchgehend schmutzige Geschichte der Menschheit, denn weggeworfen wird immer.

In der Vormoderne waren Abfälle vor allem ein praktisches Problem. Sie lagen herum, rochen schlecht und behinderten den Verkehr. Im Zuge des starken und weltweiten Städtewachstums seit dem späten 18. Jahrhundert stieg die Aufmerksamkeit für durch Abfälle erzeugte hygienische Probleme, die die Ausbreitung von Typhus oder Cholera begünstigten. Heute hingegen ist der Müll von einer Frage städtischer Sauberkeit zu einem globalen Umweltproblem geworden. In seiner Globalgeschichte des Mülls von der Frühgeschichte bis heute geht Roman Köster den Ursachen dieser Entwicklungen nach und zeigt, wie sich das Wegwerfen, Entsorgen und Wiederverwerten im Lauf der Geschichte verändert hat. Denn der Müll und der Versuch, ihn zu beseitigen, prägten das Gesicht der Siedlungen und Städte sowie das Leben ihrer Bewohner ? von der Steinzeit bis heute.

Weggeworfen wird immer

Leben mit Müll ? von der Sesshaftwerdung bis heute Wie der Umgang mit Abfall das Gesicht der Siedlungen und Städte prägte ? und das Leben ihrer Bewohner Eine Geschichte des Wegwerfens, Entsorgens und Recyclens Von den Abfallproblemen alter Städte zu den Müllbergen der Gegenwart Vorgeschichte und Ursachen der aktuellen Umweltprobleme

Mensch und Müll ? das ist eine lange und innige Beziehung. Bereits die Neandertaler haben Dinge für nutzlos befunden, aussortiert und weggeworfen. Das alte Rom kämpfte ebenso mit Müllproblemen wie die Metropolen des 19. Jahrhunderts. Doch alles verblasst hinter den Abfallbergen der Gegenwart. Anhand der Produktion von und dem Umgang mit Müll schreibt Roman Köster eine erhellende Geschichte unserer Spezies und zeigt, wie sich das Leben mit dem Abfall von der Sesshaftwerdung bis heute verändert. Sein Buch bietet die erste durchgehend schmutzige Geschichte der Menschheit, denn weggeworfen wird immer.

In der Vormoderne waren Abfälle vor allem ein praktisches Problem. Sie lagen herum, rochen schlecht und behinderten den Verkehr. Im Zuge des starken und weltweiten Städtewachstums seit dem späten 18. Jahrhundert stieg die Aufmerksamkeit für durch Abfälle erzeugte hygienische Probleme, die die Ausbreitung von Typhus oder Cholera begünstigten. Heute hingegen ist der Müll von einer Frage städtischer Sauberkeit zu einem globalen Umweltproblem geworden. In seiner Globalgeschichte des Mülls von der Frühgeschichte bis heute geht Roman Köster den Ursachen dieser Entwicklungen nach und zeigt, wie sich das Wegwerfen, Entsorgen und Wiederverwerten im Lauf der Geschichte verändert hat. Denn der Müll und der Versuch, ihn zu beseitigen, prägten das Gesicht der Siedlungen und Städte sowie das Leben ihrer Bewohner ? von der Steinzeit bis heute.

Weggeworfen wird immer

Leben mit Müll ? von der Sesshaftwerdung bis heute Wie der Umgang mit Abfall das Gesicht der Siedlungen und Städte prägte ? und das Leben ihrer Bewohner Eine Geschichte des Wegwerfens, Entsorgens und Recyclens Von den Abfallproblemen alter Städte zu den Müllbergen der Gegenwart Vorgeschichte und Ursachen der aktuellen Umweltprobleme