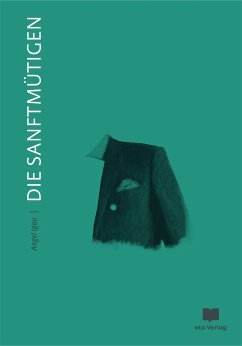

Ilija Trojanow

Gebundenes Buch

Macht und Widerstand

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

Ilija Trojanow hat sein Lebensbuch geschrieben: Ein schwindelerregender Blick in den Abgrund zwischen Macht und Widerstand.Konstantin ist Widerstandskämpfer, einer, der schon in der Schulzeit der bulgarischen Staatssicherheit auffällt und ihrem Griff nicht mehr entkommt. Metodi ist Offizier, Opportunist und Karrierist, ein Repräsentant des Apparats. Sie sind in einen Kampf um Leben und Gedächtnis verstrickt, der über ein halbes Jahrhundert andauert. Ilija Trojanow entfaltet ein breites zeitgeschichtliches Panorama von exemplarischer Gültigkeit. Eine Fülle einzelner Momente aus wahren Ge...

Ilija Trojanow hat sein Lebensbuch geschrieben: Ein schwindelerregender Blick in den Abgrund zwischen Macht und Widerstand.

Konstantin ist Widerstandskämpfer, einer, der schon in der Schulzeit der bulgarischen Staatssicherheit auffällt und ihrem Griff nicht mehr entkommt. Metodi ist Offizier, Opportunist und Karrierist, ein Repräsentant des Apparats. Sie sind in einen Kampf um Leben und Gedächtnis verstrickt, der über ein halbes Jahrhundert andauert.

Ilija Trojanow entfaltet ein breites zeitgeschichtliches Panorama von exemplarischer Gültigkeit. Eine Fülle einzelner Momente aus wahren Geschichten, die Trojanow seit den Neunzigerjahren in Gesprächen mit Zeitzeugen gesammelt hat, verdichtet er zu einer spannenden Schicksalserzählung von menschlicher Würde und Niedertracht. 'Macht und Widerstand' ist bewegende Erinnerungsarbeit, ein Roman, wie man ihn in seiner Entschiedenheit und poetischen Kraft lange nicht gelesen hat.

Konstantin ist Widerstandskämpfer, einer, der schon in der Schulzeit der bulgarischen Staatssicherheit auffällt und ihrem Griff nicht mehr entkommt. Metodi ist Offizier, Opportunist und Karrierist, ein Repräsentant des Apparats. Sie sind in einen Kampf um Leben und Gedächtnis verstrickt, der über ein halbes Jahrhundert andauert.

Ilija Trojanow entfaltet ein breites zeitgeschichtliches Panorama von exemplarischer Gültigkeit. Eine Fülle einzelner Momente aus wahren Geschichten, die Trojanow seit den Neunzigerjahren in Gesprächen mit Zeitzeugen gesammelt hat, verdichtet er zu einer spannenden Schicksalserzählung von menschlicher Würde und Niedertracht. 'Macht und Widerstand' ist bewegende Erinnerungsarbeit, ein Roman, wie man ihn in seiner Entschiedenheit und poetischen Kraft lange nicht gelesen hat.

Ilija Trojanow, geboren 1965 in Sofia, floh mit seiner Familie 1971 über Jugoslawien und Italien nach Deutschland, wo sie politisches Asyl erhielt. 1972 zog die Familie weiter nach Kenia. Unterbrochen von einem vierjährigen Deutschlandaufenthalt lebte Ilija Trojanow bis 1984 in Nairobi. Danach folgte ein Aufenthalt in Paris. Von 1984 bis 1989 studierte Trojanow Rechtswissenschaften und Ethnologie in München. Dort gründete er den Kyrill & Method Verlag und den Marino Verlag. 1998 zog Trojanow nach Mumbai, 2003 nach Kapstadt, heute lebt er, wenn er nicht reist, in Wien. Seine bekannten Romane wie z.B. ¿Der Weltensammler¿ und ¿Macht und Widerstand¿ sowie seine Reisereportagen wie ¿An den inneren Ufern Indiens¿ sind gefeierte Bestseller und wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Zuletzt erschienen bei S. Fischer der literarisch-politische Essay ¿Nach der Flucht¿ und die Romane ¿Doppelte Spur¿ und ¿Tausend und ein Morgen¿.

Produktdetails

- Verlag: S. Fischer Verlag GmbH

- Artikelnr. des Verlages: 1020020

- 2. Aufl.

- Seitenzahl: 477

- Erscheinungstermin: 20. August 2015

- Deutsch

- Abmessung: 223mm x 154mm x 38mm

- Gewicht: 700g

- ISBN-13: 9783100024633

- ISBN-10: 310002463X

- Artikelnr.: 42671475

Herstellerkennzeichnung

S. FISCHER Verlag GmbH

Hedderichstr. 114

60596 Frankfurt am Main

www.fischerverlage.de

+49 (069) 6062-0

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.08.2015

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.08.2015Keine Überzeugung ohne die Bereitschaft, zu sterben

Ilija Trojanows großer Roman "Macht und Widerstand" über die kommunistische Herrschaft in Bulgarien ist ein literarisches Monument für die Dissidenten im Ostblock.

An der Wand von Konstantin Scheitanows Wohnung im vierzehnten Stock eines Hochhauses in Sofia hängt ein Brief: "Gemäß der von uns vorgenommenen Untersuchung in den Archiven der Staatssicherheit hat sich herausgestellt, daß die Staatssicherheit keine Informationen über Sie zusammengetragen hat." Dieses Schreiben hat Scheitanow kurz vor der Jahrtausendwende erreicht, da war der Zusammenbruch des Ostblocks und also auch der kommunistischen Herrschaft in Bulgarien bereits zehn Jahre her. Irgendwann in diesem

Ilija Trojanows großer Roman "Macht und Widerstand" über die kommunistische Herrschaft in Bulgarien ist ein literarisches Monument für die Dissidenten im Ostblock.

An der Wand von Konstantin Scheitanows Wohnung im vierzehnten Stock eines Hochhauses in Sofia hängt ein Brief: "Gemäß der von uns vorgenommenen Untersuchung in den Archiven der Staatssicherheit hat sich herausgestellt, daß die Staatssicherheit keine Informationen über Sie zusammengetragen hat." Dieses Schreiben hat Scheitanow kurz vor der Jahrtausendwende erreicht, da war der Zusammenbruch des Ostblocks und also auch der kommunistischen Herrschaft in Bulgarien bereits zehn Jahre her. Irgendwann in diesem

Mehr anzeigen

Jahrzehnt erhielt Scheitanow eine Haftentschädigung im Gegenwert von zehntausend Dollar für seine jahrelange Verfolgung durch das frühere Regime zugesprochen. Davon hat er sich die kleine Wohnung kaufen können. Und nun erfährt er, dass es über ihn, den Dissidenten, gar kein Dossier bei der bulgarischen Stasi geben, dass er somit nie bespitzelt worden sein soll. Der verurteilte Staatsfeind hat den Staat angeblich nie interessiert. Scheitanow stellt fest: "Von dir fehlt in den Akten jede Spur. Ergo, du hast als freier Mensch nicht existiert. Das Archiv hat das letzte Wort."

Nicht bei Ilija Trojanow. Der 1965 in Sofia geborene Schriftsteller, dessen Familie aus Bulgarien nach Deutschland floh, als der Sohn sechs Jahre alt war, hat für seinen neuen Roman "Macht und Widerstand" nicht die bulgarischen Archive befragt, sondern die Menschen, deren Schicksale in den Akten stehen. Oder manchmal aus gutem Grund eben auch nicht stehen. Er hat vor allem mit früher inhaftierten Gegnern des kommunistischen Systems in Bulgarien gesprochen, aber auch mit Offizieren der dortigen Staatssicherheit. Was seine Gewährsleute ihm erzählten, hat er zu zwei exemplarischen Romanfiguren verdichtet, deren eine für die Macht, die andere für den Widerstand steht.

Konstantin Scheitanow, geboren 1933, ist der Widerständler, den Teufelskerl liest man ihm am Namen ab. Der zweite Protagonist ist sein Antagonist und heißt Metodi Popow. Drei Jahre älter als Scheitanow, ist er auf dieselbe Schule in der Kleinstadt Panagjurischte gegangen, hat sich jedoch auf die andere Seite geschlagen, auf die Seite der Macht: Popow wird "Professionist". Als Scheitanow nach einer von ihm durchgeführten Sprengung eines Stalin-Denkmals im Februar 1953 festgenommen und wochenlang verhört und gefoltert wird, tritt als einer seiner Peiniger der alte Schulkamerad Metodi Popow auf. Beide kennen einander genau, es ist der Beginn eines lebenslangen Duells.

Bei dem Popow immer die Nase vorn hat, auch noch 1999, dem Jahr, in dem der Roman einsetzt. Von seiner Wohnung aus kann Scheitanow das luxuriöse Anwesen des einstigen Stasi-Offiziers sehen, der nach 1989 seiner vielfach gehäuteten Partei die Treue gehalten und im demokratischen Bulgarien trotzdem als Geschäftsmann reüssiert hat. Oder gerade deswegen.

Trojanow verteilt die Handlung seines Buchs auf beide Hauptpersonen: Mal erzählt Scheitanow, mal Popow (mit leichtem Übergewicht auf Seiten des Widerständlers). Beide blicken, ausgelöst durch die wiederholte Konfrontation mit dem jeweils anderen, auf ihr Leben zurück, kommentieren aber auch die postkommunistische Gegenwart, in der sich nun Popow verfolgt fühlt durch die Bemühungen Scheitanows, das eigene Schicksal als "Lagerist" (Lagerhäftling) aufzuklären, was zwangsläufig die unrühmliche Rolle des unverändert mächtigen Mannes ans Tageslicht zu bringen droht. Zudem holt diesen die Vergangenheit auch noch in Person einer Enddreißigerin ein, die behauptet, Popows Tochter zu sein, gezeugt mit der wehrlosen Insassin eines Frauenlagers. Daran wiederum kann sich der angebliche Vergewaltiger nicht erinnern.

Ilija Trojanow ist als Schriftsteller berühmt geworden mit seinem historischen Roman "Der Weltensammler" (2006). In "Macht und Widerstand" erweist er sich als Schicksalssammler: Aus den Elementen mehrerer echter Biographien montiert er seine beiden Figuren, die trotz der Disparatheit ihres Ursprungs vollkommen schlüssig erscheinen. Unterbrochen werden deren weitgehend als innere Monologe gehaltene Schilderungen durch zwei weitere Kapitelgruppen. Das sind einmal Originaldokumente aus dem Archiv der Staatssicherheit - natürlich hingetrimmt auf die Person des fiktiven Konstantin Scheitanow, aber tatsächlich entstammen alle der Akte eines einzelnen Gewährsmanns von Trojanow. Darin gibt es Denunziationsschreiben und Spitzelberichte, Dienstanweisungen und Gesprächsprotokolle, Personenlisten und Eingaben - alle im Buch in traditioneller Schreibmaschinenschrift gesetzt, so dass sie schon typographisch von der Fiktion geschieden sind. Das Wissen um die Authentizität dieser Dokumente macht die Lektüre des Romans geradezu gespenstisch. Trojanow erweist sich als Meister literarischer Doku-Fiktion.

Und dann gibt es zwanzig "Jahreserzählungen", in denen der Autor, ausgehend von konkreten Ereignissen, die sich von 1944 bis 2007 erstrecken, Schlaglichter auf die konstante Repression in Bulgarien wirft. Hier spielen Scheitanow und Popow nur sporadisch mit, die Texte gelten meist Parallelgeschehnissen, die teils tragisch, teils skurril, immer aber vom titelgebenden Antagonismus aus Macht und Widerstand geprägt sind. Trojanow wählt hierfür die unterschiedlichsten Prosaformen: Groteske, Chronik, Dialog, Sentenzensammlung - um nur wenige zu nennen. Und ganz am Anfang, einmal in der Mitte und dann wieder zum Schluss erzählt er die herzzerreißende Geschichte einer alten Frau, deren Bruder vor langer Zeit von der Staatssicherheit verschleppt wurde und nie zurückkehrte. Nun nimmt die Greisin das Schweigen um sie herum mit einem Kassettenrecorder auf: "Das ist alles, was von meinem Bruder übrig geblieben ist." Diese winzige Seitenerzählung im Roman ist eine der eindrucksvollsten Szenen nicht nur in "Macht und Widerstand, sondern in der ganzen langen Reihe von literarischen Darstellungen totalitärer Diktaturen.

Es gibt aber noch eine zweite Bezugsgröße für den Roman: "Die Ästhetik des Widerstands" von Peter Weiss, jene 1975 bis 1981 erschienene monolithische semifiktive Schilderung des antifaschistischen Kampfs deutscher Exilanten in den dreißiger Jahren. So entgegengesetzt die jeweiligen ideologischen Positionen der beiden Autoren sind, so verwandt sind sie in den jeweils stärksten Passagen beider Romane im Pathos ihres Schreibens.

Weiss allerdings beschwor nicht umsonst im Titel seiner Trilogie die Schönheit einer als aussichtslos erscheinenden Verweigerung gegenüber der Macht. Bei Trojanow liest sich das dagegen zum Beispiel in einer Szene aus einer der Jahreserzählungen, als ein Häftling nach wochenlanger Isolation aus dem karzer, einem engen Erdloch, geholt wird, so: "Keiner hat erwartet, dass sich der Kopf heben würde, dass sich die Augen dieses Wesens noch einmal öffnen würden. Der Blick, werden in Zukunft die wenigen überlebenden Lageristen bezeugen, in privaten Gesprächen, in publizierten Erinnerungen, jene, die nahe genug standen, um ihm in die Augen schauen zu können, sei klar gewesen, durchdringend, und die Worte, die es von sich gab, wider Erwarten laut und weithin vernehmbar. ,Dort unten in der Erde, im Sterben, habe ich die Wahrheit erkannt: Nur Bomben, Feuer, Blut werden das Volk vor der Pest der Herrschenden retten ...' Ein Beben durchfährt den Körper, der sich aufgerichtet hat, das Wesen sackt auf der Erde zusammen." Keine Spur ist in "Macht und Widerstand" von expliziten Kunstbetrachtungen à la Peter Weiss, aber im Bild dieses Homo sacer steckt auch eine Ästhetik des Widerstands: eine heroische. "Du hast keine Überzeugung", fasst Scheitanow sein Leben zusammen, "wenn du nicht bereit bist, dafür zu sterben."

Deshalb war es ihm gelungen, in der Stasi-Haft über alle brutalen Versuche hinweg, ihn zum Reden zu bringen, zu schweigen. In der postkommunistischen Gegenwart des Romans dagegen muss er einen Vertrauten nach dem anderen als früheren Verräter entlarven. Der Freundeskreis wird immer kleiner, Scheitanow immer verbissener, auch immer verhasster. Als er, das Aushängeschild für aufrechte Oppositionelle, 2007 in eine Kommission für die Archive der Staatssicherheit gewählt werden soll, erhält er im Parlament sieben von 240 Stimmen.

Und doch verschafft Trojanow dem Widerständler am Ende einen Sieg, den traurigsten, den man sich denken kann, weil er nicht durch eigene Kraft erfolgt: einen Sieg durch die Zeit. Doch ihn überhaupt erringen zu können hat eine Beharrungskraft bei Konstantin Scheitanow vorausgesetzt, die im Roman als geradezu un-, gewiss aber übermenschlich erscheint. Mit dieser Figur hat Ilija Trojanow ein Emblem der Dissidenz geschaffen. So wie Konstantin Scheitanow am Ende bleibt, so wird auch dieses Buch bleiben.

ANDREAS PLATTHAUS

Ilija Trojanow: "Macht und Widerstand". Roman.

S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2015. 479 S., geb., 24,99 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Nicht bei Ilija Trojanow. Der 1965 in Sofia geborene Schriftsteller, dessen Familie aus Bulgarien nach Deutschland floh, als der Sohn sechs Jahre alt war, hat für seinen neuen Roman "Macht und Widerstand" nicht die bulgarischen Archive befragt, sondern die Menschen, deren Schicksale in den Akten stehen. Oder manchmal aus gutem Grund eben auch nicht stehen. Er hat vor allem mit früher inhaftierten Gegnern des kommunistischen Systems in Bulgarien gesprochen, aber auch mit Offizieren der dortigen Staatssicherheit. Was seine Gewährsleute ihm erzählten, hat er zu zwei exemplarischen Romanfiguren verdichtet, deren eine für die Macht, die andere für den Widerstand steht.

Konstantin Scheitanow, geboren 1933, ist der Widerständler, den Teufelskerl liest man ihm am Namen ab. Der zweite Protagonist ist sein Antagonist und heißt Metodi Popow. Drei Jahre älter als Scheitanow, ist er auf dieselbe Schule in der Kleinstadt Panagjurischte gegangen, hat sich jedoch auf die andere Seite geschlagen, auf die Seite der Macht: Popow wird "Professionist". Als Scheitanow nach einer von ihm durchgeführten Sprengung eines Stalin-Denkmals im Februar 1953 festgenommen und wochenlang verhört und gefoltert wird, tritt als einer seiner Peiniger der alte Schulkamerad Metodi Popow auf. Beide kennen einander genau, es ist der Beginn eines lebenslangen Duells.

Bei dem Popow immer die Nase vorn hat, auch noch 1999, dem Jahr, in dem der Roman einsetzt. Von seiner Wohnung aus kann Scheitanow das luxuriöse Anwesen des einstigen Stasi-Offiziers sehen, der nach 1989 seiner vielfach gehäuteten Partei die Treue gehalten und im demokratischen Bulgarien trotzdem als Geschäftsmann reüssiert hat. Oder gerade deswegen.

Trojanow verteilt die Handlung seines Buchs auf beide Hauptpersonen: Mal erzählt Scheitanow, mal Popow (mit leichtem Übergewicht auf Seiten des Widerständlers). Beide blicken, ausgelöst durch die wiederholte Konfrontation mit dem jeweils anderen, auf ihr Leben zurück, kommentieren aber auch die postkommunistische Gegenwart, in der sich nun Popow verfolgt fühlt durch die Bemühungen Scheitanows, das eigene Schicksal als "Lagerist" (Lagerhäftling) aufzuklären, was zwangsläufig die unrühmliche Rolle des unverändert mächtigen Mannes ans Tageslicht zu bringen droht. Zudem holt diesen die Vergangenheit auch noch in Person einer Enddreißigerin ein, die behauptet, Popows Tochter zu sein, gezeugt mit der wehrlosen Insassin eines Frauenlagers. Daran wiederum kann sich der angebliche Vergewaltiger nicht erinnern.

Ilija Trojanow ist als Schriftsteller berühmt geworden mit seinem historischen Roman "Der Weltensammler" (2006). In "Macht und Widerstand" erweist er sich als Schicksalssammler: Aus den Elementen mehrerer echter Biographien montiert er seine beiden Figuren, die trotz der Disparatheit ihres Ursprungs vollkommen schlüssig erscheinen. Unterbrochen werden deren weitgehend als innere Monologe gehaltene Schilderungen durch zwei weitere Kapitelgruppen. Das sind einmal Originaldokumente aus dem Archiv der Staatssicherheit - natürlich hingetrimmt auf die Person des fiktiven Konstantin Scheitanow, aber tatsächlich entstammen alle der Akte eines einzelnen Gewährsmanns von Trojanow. Darin gibt es Denunziationsschreiben und Spitzelberichte, Dienstanweisungen und Gesprächsprotokolle, Personenlisten und Eingaben - alle im Buch in traditioneller Schreibmaschinenschrift gesetzt, so dass sie schon typographisch von der Fiktion geschieden sind. Das Wissen um die Authentizität dieser Dokumente macht die Lektüre des Romans geradezu gespenstisch. Trojanow erweist sich als Meister literarischer Doku-Fiktion.

Und dann gibt es zwanzig "Jahreserzählungen", in denen der Autor, ausgehend von konkreten Ereignissen, die sich von 1944 bis 2007 erstrecken, Schlaglichter auf die konstante Repression in Bulgarien wirft. Hier spielen Scheitanow und Popow nur sporadisch mit, die Texte gelten meist Parallelgeschehnissen, die teils tragisch, teils skurril, immer aber vom titelgebenden Antagonismus aus Macht und Widerstand geprägt sind. Trojanow wählt hierfür die unterschiedlichsten Prosaformen: Groteske, Chronik, Dialog, Sentenzensammlung - um nur wenige zu nennen. Und ganz am Anfang, einmal in der Mitte und dann wieder zum Schluss erzählt er die herzzerreißende Geschichte einer alten Frau, deren Bruder vor langer Zeit von der Staatssicherheit verschleppt wurde und nie zurückkehrte. Nun nimmt die Greisin das Schweigen um sie herum mit einem Kassettenrecorder auf: "Das ist alles, was von meinem Bruder übrig geblieben ist." Diese winzige Seitenerzählung im Roman ist eine der eindrucksvollsten Szenen nicht nur in "Macht und Widerstand, sondern in der ganzen langen Reihe von literarischen Darstellungen totalitärer Diktaturen.

Es gibt aber noch eine zweite Bezugsgröße für den Roman: "Die Ästhetik des Widerstands" von Peter Weiss, jene 1975 bis 1981 erschienene monolithische semifiktive Schilderung des antifaschistischen Kampfs deutscher Exilanten in den dreißiger Jahren. So entgegengesetzt die jeweiligen ideologischen Positionen der beiden Autoren sind, so verwandt sind sie in den jeweils stärksten Passagen beider Romane im Pathos ihres Schreibens.

Weiss allerdings beschwor nicht umsonst im Titel seiner Trilogie die Schönheit einer als aussichtslos erscheinenden Verweigerung gegenüber der Macht. Bei Trojanow liest sich das dagegen zum Beispiel in einer Szene aus einer der Jahreserzählungen, als ein Häftling nach wochenlanger Isolation aus dem karzer, einem engen Erdloch, geholt wird, so: "Keiner hat erwartet, dass sich der Kopf heben würde, dass sich die Augen dieses Wesens noch einmal öffnen würden. Der Blick, werden in Zukunft die wenigen überlebenden Lageristen bezeugen, in privaten Gesprächen, in publizierten Erinnerungen, jene, die nahe genug standen, um ihm in die Augen schauen zu können, sei klar gewesen, durchdringend, und die Worte, die es von sich gab, wider Erwarten laut und weithin vernehmbar. ,Dort unten in der Erde, im Sterben, habe ich die Wahrheit erkannt: Nur Bomben, Feuer, Blut werden das Volk vor der Pest der Herrschenden retten ...' Ein Beben durchfährt den Körper, der sich aufgerichtet hat, das Wesen sackt auf der Erde zusammen." Keine Spur ist in "Macht und Widerstand" von expliziten Kunstbetrachtungen à la Peter Weiss, aber im Bild dieses Homo sacer steckt auch eine Ästhetik des Widerstands: eine heroische. "Du hast keine Überzeugung", fasst Scheitanow sein Leben zusammen, "wenn du nicht bereit bist, dafür zu sterben."

Deshalb war es ihm gelungen, in der Stasi-Haft über alle brutalen Versuche hinweg, ihn zum Reden zu bringen, zu schweigen. In der postkommunistischen Gegenwart des Romans dagegen muss er einen Vertrauten nach dem anderen als früheren Verräter entlarven. Der Freundeskreis wird immer kleiner, Scheitanow immer verbissener, auch immer verhasster. Als er, das Aushängeschild für aufrechte Oppositionelle, 2007 in eine Kommission für die Archive der Staatssicherheit gewählt werden soll, erhält er im Parlament sieben von 240 Stimmen.

Und doch verschafft Trojanow dem Widerständler am Ende einen Sieg, den traurigsten, den man sich denken kann, weil er nicht durch eigene Kraft erfolgt: einen Sieg durch die Zeit. Doch ihn überhaupt erringen zu können hat eine Beharrungskraft bei Konstantin Scheitanow vorausgesetzt, die im Roman als geradezu un-, gewiss aber übermenschlich erscheint. Mit dieser Figur hat Ilija Trojanow ein Emblem der Dissidenz geschaffen. So wie Konstantin Scheitanow am Ende bleibt, so wird auch dieses Buch bleiben.

ANDREAS PLATTHAUS

Ilija Trojanow: "Macht und Widerstand". Roman.

S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2015. 479 S., geb., 24,99 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Ein Roman im erzählerischen Sinne ist das nicht, meint Rezensent Samuel Moser in der NZZ. Und doch ist es die Form des Buchs, die ihn die Grausamkeit des Inhalts besonders deutlich spüren lässt. Zwei Personen sind die Hauptfiguren: der Anarchist Konstantin Scheitanow, der in der kommunistischen Ära im Arbeitslager saß, und sein Stasi-Verfolger, Oberst a.D. Metodi Popow. Ihre - manchmal ganz ohne Bezug nebeneinanderstehenden - Selbstbetrachtungen werden ergänzt durch die "Jahre", die hier als griechischer Chor auftreten, und die Originaldokumente von Stasiverhören. Es ist ein "symmetrisches und statisches Buch", so Moser, das den Schrecken und die Verwüstungen, die der Kommunismus hinterlassen hat, nicht interpretiert und darum die entstandene Lähmung umso besser transportiert. Den hoch beeindruckten Rezensent packte jedenfalls mit einer der Hauptfiguren das "graue Grausen".

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

hat der 50-Jährige für seinen Roman eine komplexe, sehr anspruchsvolle literarische Form gefunden.[...] ein vielstimmiger, intelligent strukturierter, passagenweise brillant geschriebener Roman. Christoph Vormweg Deutschlandfunk 20150927

… zeitgeschichtliches Panorama von exemplarischer Gültigkeit ...

„Ilija Trojanow entfaltet in seinem gewaltigen Roman ein breites zeitgeschichtliches Panorama von exemplarischer Gültigkeit.“

(Zitat vom Buchrücken)

Inhalt (gemäß …

Mehr

… zeitgeschichtliches Panorama von exemplarischer Gültigkeit ...

„Ilija Trojanow entfaltet in seinem gewaltigen Roman ein breites zeitgeschichtliches Panorama von exemplarischer Gültigkeit.“

(Zitat vom Buchrücken)

Inhalt (gemäß Umschlaginnenseite):

Nach jahrelangen Recherchen und Gesprächen mit Zeitzeugen und unter Verwendung originaler Dokumente der bulgarischen Staatssicherheit hat Ilija Trojanow einen politischen Roman geschrieben, in dem die Suche nach Wahrheit, der Anspruch auf die eigene Lebensgeschichte und die Kontinuität von alten Seilschaften und Bündnissen im Mittelpunkt stehen. Konstantin und Metodi sind zwei Kontrahenten, deren Wege sich seit ihrer Kindheit immer wieder kreuzen. Konstantin ist Widerstandskämpfer, einer, der schon in der Schulzeit der Staatssicherheit auffällt und ihrem Griff nicht mehr entkommt. Metodi ist Offizier, Opportunist und Karrierist, ein Repräsentant des Apparats – bis in die Gegenwart. Sie sind aber keineswegs bloß Stellvertreter von „Macht“ und „Widerstand“, vielmehr spiegeln sich in ihrer unterschiedlichen Sprache und Erzählweise höchst eigenwillige und unverwechselbare Persönlichkeiten.

Mit poetischer Kraft und Entschiedenheit, manchmal aber auch mit satirischem Humor und Sarkasmus schildert Trojanow diese Schicksale in einem repressiven Regime, wie wir es in der jüngeren Vergangenheit überall auf der Welt antreffen konnten.

Textbeispiel:

„Ging früher einer fremd, galt er als sittlich verkommen. Böser Mann, böser kleiner Mann. War's einer aus der Partei, so hieß es, er habe einen Fehler begangen. Unbedacht, kann ja mal passieren. Verführte ein Bonze die Tochter eines Arbeiters, klopften ihm die Genossen auf die Schulter. Du Schlingel du. Und sammelte einer der Oberen Liebschaften wie Orden, wurden seine Verführungskünste bewundert. Das war früher. Heute ist die Moral an den Dollar gekoppelt.“ (S. 9)

Meine Meinung:

Den Roman fand ich sehr schwierig zu lesen; dafür gibt es vielerlei Gründe.

Es sind viele bulgarische geschichtliche Themen, Namen und Begriffe in dem Text eingeflossen.

Und die Gedankengänge des Autors nachzuvollziehen und der sehr anspruchsvolle Sprachstil (z.B. Mammutsätze) bedurften beim Lesen meine permanente Aufmerksamkeit auf das Geschriebene.

Während dagegen die philosophischen Andeutungen und ebenso die Herstellung von unerwarteten, gedanklichen Zusammenhängen ich allerdings sehr erhellend fand.

Somit könnte ich mir schon vorstellen, dass dieser Roman in der Kategorie der wichtigen Romane seinen Platz finden könnte.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Ungleichheit als Nährboden

Mit dem Gegensatzpaar «Macht und Widerstand» hat Ilija Trojanow treffend bereits im Titel seines Romans den Kern seiner Geschichte umrissen. In Bulgarien stehen sich während der kommunistischen Diktatur der Apparatschik Metodi Popow als …

Mehr

Ungleichheit als Nährboden

Mit dem Gegensatzpaar «Macht und Widerstand» hat Ilija Trojanow treffend bereits im Titel seines Romans den Kern seiner Geschichte umrissen. In Bulgarien stehen sich während der kommunistischen Diktatur der Apparatschik Metodi Popow als Geheimdienstagent und der Anarchist Konstantin Scheitanow unversöhnlich gegenüber, - selbst nach dem Fall des Eisernen Vorhangs noch. Es sind keine historisch verbürgten Figuren, die hier aufeinandertreffen, die Beiden repräsentieren vielmehr als Archetypen zwei konträre politische und moralische Geisteshaltungen. In den Figuren des opportunistischen, bestens vernetzten Geheimdienstlers und späteren skrupellosen Geschäftsmannes und des intellektuellen Regimekritikers und unbeugsamen Widerstandskämpfers als Antipoden verkörpert sich exemplarisch die politische Gemengelage Bulgariens über eine Zeitraum von mehr sechzig Jahren hinweg, bis ins beginnende neue Jahrtausend hinein.

Schon während der Schulzeit fällt Konstantin den Organen der Staatssicherheit wegen seiner aufrührerischen Gesinnung auf und wird fortan permanent beobachtet. Als er zusammen mit einigen Komplizen 1953 ein Stalindenkmal sprengt, wird er zu zwanzig Jahren Haft verurteilt, die er in Gefängnissen und Arbeitslagern verbringt. Sein Verfolger vom Geheimdienst, den er schon als Schüler kannte, ist als Major an den vielen Verhören beteiligt, mit denen die kommunistischen Schergen Auskünfte über seine Komplizen und die Ziele ihrer oppositionellen Bewegung aus ihm herauspressen wollen. Konstantin erweist sich als harter Brocken, der Überzeugungstäter bleibt standhaft auch in den härtesten Verhören und während der schlimmsten Schikanen und Strafen. An dieser Unbeugsamkeit scheitert später auch seine Ehe, als seine Frau in ihrer Dissertation wider besseres Wissen auf die offizielle Linie der Staatsmacht einschwenkt in einer moralischen Frage. Metodi Popow als sein skrupelloser Antagonist weiß sich geschickt allen Richtungswechseln und Stimmungslagen im Geheimdienst-Apparat anzupassen und macht unaufhaltsam Karriere, er heiratet sogar die unnahbare Sekretärin des allmächtigen Staatschefs. Während Metodi nach dem Zusammenbruch des Ostblocks als Geschäftsmann mit Hilfe alter Seilschaften in dem neu etablierten, mafiosen Kapitalismus reüssiert, führt Konstantin einen jahrelangen, erbitterten Kampf um seine Rehabilitierung. Er erlangt als scharfzüngiger Kritiker in der Öffentlichkeit den Status eines politisch außergewöhnlich gebildeten, unangepassten Querdenkers, der alle Repressalien überstanden hat, weil er jederzeit bereit war, für seine Überzeugungen auch zu sterben.

In Ich-Form wird hier aus ständig wechselnder Perspektive, mit großen Zeitsprüngen in beide Richtungen, kapitelweise in relativ kurzen Abschnitten und unter deren Vornamen aus dem Leben der beiden Antagonisten berichtet. Ergänzt werden diese vielen, oft als innere Monologe angelegten Schilderungen durch typografisch kenntlich gemachte Schriftstücke der Behörden. Zusätzlich gibt es noch diverse, jeweils mit den Jahreszahlen betitelte Berichte über historische Geschehnisse dieser Zeit, in denen es meist ebenfalls um den Antagonismus «Macht und Widerstand» geht.

Als Zeitdokument einer totalitärer Diktatur und ihrer noch Jahrzehnte andauernden Nachwirkungen ist das Opus magnum von Ilija Trojanow eher ein historisches Werk als ein unterhaltsamer, bereichernder Roman. Überraschend ist, dass die Figur des selbstzufriedenen Bösewichts sympathischer ‹rüberkommt› als die des verbiesterten Anarchisten, dessen persönliche Tragik nicht mal ansatzweise thematisiert wird. Das Ganze wirkt völlig statisch, die beiden Erzählstränge laufen nahezu verbindungslos nebeneinander her. Zur Katharsis mag letztendlich die Erkenntnis Konstantins dienen, dass unabhängig von der Staatsform, also auch in der Demokratie, die Ungleichheit zwischen den Privilegierten und der Masse fortbesteht und unverändert als fruchtbarer Nährboden für den Widerstand wirkt.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für