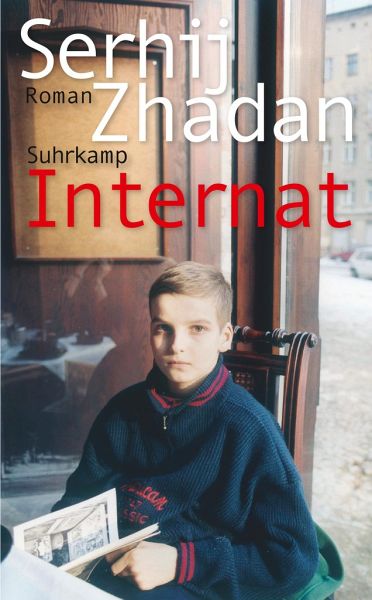

Internat

Roman. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2022

Übersetzung: Durkot, Juri; Stöhr, Sabine

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

12,00 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

In Bildern von enormer Eindringlichkeit schildert der ukrainische Autor Serhij Zhadan, wie sich die vertraute Umgebung in ein Kriegsfeld verwandelt. Und er erzählt von unbeirrbaren Menschen, die der Angst und Zerstörung ihre Selbstbehauptung entgegensetzen.Ein junger Lehrer will seinen Neffen aus der Schule, die unter Beschuss geraten ist und keine Sicherheit mehr bietet, nach Hause holen. Durch den Ort zu kommen, in dem das zivile Leben zusammengebrochen ist, dauert einen ganzen Tag. Der Heimweg wird zur Prüfung. Die beiden geraten in die unmittelbare Nähe der Kampfhandlungen, ohne mehr s...

In Bildern von enormer Eindringlichkeit schildert der ukrainische Autor Serhij Zhadan, wie sich die vertraute Umgebung in ein Kriegsfeld verwandelt. Und er erzählt von unbeirrbaren Menschen, die der Angst und Zerstörung ihre Selbstbehauptung entgegensetzen.

Ein junger Lehrer will seinen Neffen aus der Schule, die unter Beschuss geraten ist und keine Sicherheit mehr bietet, nach Hause holen. Durch den Ort zu kommen, in dem das zivile Leben zusammengebrochen ist, dauert einen ganzen Tag. Der Heimweg wird zur Prüfung. Die beiden geraten in die unmittelbare Nähe der Kampfhandlungen, ohne mehr sehen zu können als den milchigen Nebel, in dem gelbe Feuer blitzen. Maschinengewehre rattern, Minen explodieren, paramilitärische Trupps, herrenlose Hunde tauchen in den Trümmern auf und apathische Menschen stolpern orientierungslos durch eine apokalyptische urbane Landschaft.

»Auf diesen Roman haben wir Ukrainer gewartet.« Katja Petrowskaja

Ein junger Lehrer will seinen Neffen aus der Schule, die unter Beschuss geraten ist und keine Sicherheit mehr bietet, nach Hause holen. Durch den Ort zu kommen, in dem das zivile Leben zusammengebrochen ist, dauert einen ganzen Tag. Der Heimweg wird zur Prüfung. Die beiden geraten in die unmittelbare Nähe der Kampfhandlungen, ohne mehr sehen zu können als den milchigen Nebel, in dem gelbe Feuer blitzen. Maschinengewehre rattern, Minen explodieren, paramilitärische Trupps, herrenlose Hunde tauchen in den Trümmern auf und apathische Menschen stolpern orientierungslos durch eine apokalyptische urbane Landschaft.

»Auf diesen Roman haben wir Ukrainer gewartet.« Katja Petrowskaja