Nicht lieferbar

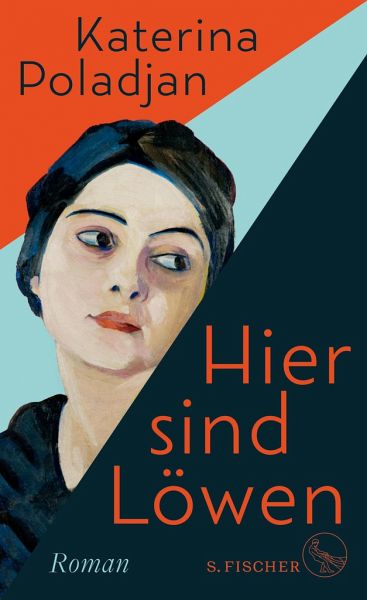

Katerina Poladjan

Gebundenes Buch

Hier sind Löwen (Mängelexemplar)

Ungelesenes Mängelexemplar

Minimale äußerliche Macken und Stempel, einwandfreies Innenleben. Schnell sein! Nur begrenzt verfügbar.

Longlist - nominiert für den Deutschen Buchpreis 2019»Dikranian. Abovyan. Petrosian. Mazavian. Mein Nachname war plötzlich in phonetischer Gesellschaft. Bisher hatte ich ihn getragen wie ein unpassendes Kleidungsstück, wie einen verbeulten Hut, den ich auch zum Essen nicht abnahm.«1915: Die alte Bibel einer armenischen Familie an der Schwarzmeerküste ist das Einzige, was den Geschwistern Anahid und Hrant auf ihrer Flucht bleibt. Hundert Jahre später in Jerewan wird der Restauratorin Helen eine Bibel anvertraut. »Hrant will nicht aufwachen«, hat jemand an den Rand einer Seite gekritzel...

Longlist - nominiert für den Deutschen Buchpreis 2019

»Dikranian. Abovyan. Petrosian. Mazavian. Mein Nachname war plötzlich in phonetischer Gesellschaft. Bisher hatte ich ihn getragen wie ein unpassendes Kleidungsstück, wie einen verbeulten Hut, den ich auch zum Essen nicht abnahm.«

1915: Die alte Bibel einer armenischen Familie an der Schwarzmeerküste ist das Einzige, was den Geschwistern Anahid und Hrant auf ihrer Flucht bleibt. Hundert Jahre später in Jerewan wird der Restauratorin Helen eine Bibel anvertraut. »Hrant will nicht aufwachen«, hat jemand an den Rand einer Seite gekritzelt. Helen taucht ein in die Rätsel des alten Buches, in das moderne Armenien und in eine Geschichte vom Exil, vom Verlorengehen und vom Schmerz, der Generationen später noch nachhallt. Und sie bricht auf zu einer Reise an die Schwarzmeerküste und zur anderen Seite des Ararat.

»Dikranian. Abovyan. Petrosian. Mazavian. Mein Nachname war plötzlich in phonetischer Gesellschaft. Bisher hatte ich ihn getragen wie ein unpassendes Kleidungsstück, wie einen verbeulten Hut, den ich auch zum Essen nicht abnahm.«

1915: Die alte Bibel einer armenischen Familie an der Schwarzmeerküste ist das Einzige, was den Geschwistern Anahid und Hrant auf ihrer Flucht bleibt. Hundert Jahre später in Jerewan wird der Restauratorin Helen eine Bibel anvertraut. »Hrant will nicht aufwachen«, hat jemand an den Rand einer Seite gekritzelt. Helen taucht ein in die Rätsel des alten Buches, in das moderne Armenien und in eine Geschichte vom Exil, vom Verlorengehen und vom Schmerz, der Generationen später noch nachhallt. Und sie bricht auf zu einer Reise an die Schwarzmeerküste und zur anderen Seite des Ararat.

Katerina Poladjan wurde in Moskau geboren, wuchs in Rom und Wien auf und lebt in Deutschland. Sie schreibt Theatertexte und Essays, auf ihr Prosadebüt 'In einer Nacht, woanders' folgte 'Vielleicht Marseille' und gemeinsam mit Henning Fritsch schrieb sie den literarischen Reisebericht 'Hinter Sibirien'. Sie war für den Alfred-Döblin-Preis nominiert wie auch für den European Prize of Literature und nahm 2015 bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt teil. Für 'Hier sind Löwen' erhielt sie Stipendien des Deutschen Literaturfonds, des Berliner Senats und von der Kulturakademie Tarabya in Istanbul. 2021 wurde sie mit dem Nelly-Sachs-Preis der Stadt Dortmund ausgezeichnet. Mit 'Zukunftsmusik' stand Katerina Poladjan auf der Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse 2022 und wurde mit dem Rheingau Literatur Preis 2022 ausgezeichnet.Literaturpreise: - Trophée Littéraire des Nouvelles d'Arménie 2023 (für die französischsprachige Ausgabe von 'Hier sind Löwen')- Rheingau Literatur Preis 2022- Chamisso-Preis Dresden 2022- Nelly-Sachs-Preis 2021- Alfred-Döblin-Stipendium 2019- Stipendium Deutscher Literaturfonds 2016/2017- Residenzstipendium Kulturakademie Tarabya Istanbul 2016- Stipendium der Stiftung Preussische Seehandlung 2016- Shortlist für den European Union Prize for Literature 2016- Nominierung für den Alfred-Döblin-Preis 2015- Literaturpreis 'Der kleine Hai' der Buchhandlung Wist, Potsdam 2015- Teilnahme am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb 2015- Senatsstipendium der Stadt Berlin 2015- Alfred-Döblin-Stipendium 2014- Grenzgänger Stipendium der Robert Bosch Stiftung 2014- Stipendium der Neuen Gesellschaft für Literatur 2003

Produktdetails

- Verlag: S. Fischer Verlag GmbH

- 4. Aufl.

- Seitenzahl: 288

- Erscheinungstermin: 26. Juni 2019

- Deutsch

- Abmessung: 211mm x 137mm x 27mm

- Gewicht: 410g

- ISBN-13: 9783103973815

- ISBN-10: 3103973810

- Artikelnr.: 61360353

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Stark in den Dialogen, prägnant in den Menschenskizzen. Katerina Poladjan beherrscht die Kunst der Auslassung. Und doch ist alles Atmosphäre in ihren Romanen. Meike Fessmann Der Tagesspiegel 20191005

Die Bibel und das blank geputzte Gewehr

In Katerina Poladjans Roman „Hier sind Löwen“ reist eine empfindsame Buchrestauratorin nach Armenien

Dieses Buch, das es auf die Longlist zum Deutschen Buchpreis 2019 geschafft hat, beginnt so: „Ich schalte das Deckenlicht ein. Auf mehreren Tischen liegen Papierstapel und Pergamentrollen ausgebreitet. Ich rieche Erde, Ei und Pilz, Holzstaub und altes Tier.“ Noch ist nichts geschehen, noch weiß keiner, worum es gehen wird, da ist schon eine Erwartung geschaffen. In der Folge wird man es nicht nur mit einem empfindsamen, sondern auch mit einem schreibwütigen Menschen zu tun haben. Da beobachtet jemand sich selbst, mit dem Vorsatz, nicht nur wahrzunehmen, sondern sich bei der

In Katerina Poladjans Roman „Hier sind Löwen“ reist eine empfindsame Buchrestauratorin nach Armenien

Dieses Buch, das es auf die Longlist zum Deutschen Buchpreis 2019 geschafft hat, beginnt so: „Ich schalte das Deckenlicht ein. Auf mehreren Tischen liegen Papierstapel und Pergamentrollen ausgebreitet. Ich rieche Erde, Ei und Pilz, Holzstaub und altes Tier.“ Noch ist nichts geschehen, noch weiß keiner, worum es gehen wird, da ist schon eine Erwartung geschaffen. In der Folge wird man es nicht nur mit einem empfindsamen, sondern auch mit einem schreibwütigen Menschen zu tun haben. Da beobachtet jemand sich selbst, mit dem Vorsatz, nicht nur wahrzunehmen, sondern sich bei der

Mehr anzeigen

Wahrnehmung auch zu beobachten, nicht nur zu empfinden, sondern diese Empfindungen auch festzuhalten, in schriftlicher Form.

Ein verbreitetes Missverständnis besagt, aus der Verbindung von Empfindsamkeit, Selbstbeobachtung und Schriftlichkeit gehe Literatur hervor. Das ist zwar ein Irrtum, aber so lässt es sich weiterschreiben, über viele Seiten hinweg, bis sich, weil alles ein Ende haben und das Ende rund sein muss, der Anfang wiederholt: „Ich schaltete das Deckenlicht ein und setzte mich an meinen Arbeitsplatz. Ich roch Erde, Ei und Pilz.“ Weil aber eine Rezension kein Roman ist, sei festgehalten, dass solche Anfänge und Schlüsse in literarischer Hinsicht nichts Gutes verheißen.

Das Buch „Hier sind Löwen“, in dem gleich zu Beginn das Deckenlicht eingeschaltet wird, im Präsens, und das mit dem Einschalten des Deckenlichts endet, im Präteritum, ist der dritte Roman der Berliner Schauspielerin und Schriftstellerin Katerina Poladjan. Sein Titel ist eine Referenz, nicht nur auf römische und mittelalterliche Karten, in denen die unbekannten Teile der Welt mit diesem Satz bezeichnet wurden, sondern auch auf Umberto Ecos Roman „Der Name der Rose“ aus dem Jahr 1980. Als William von Baskerville, der Held dieses Buches, endlich den geheimen Teil der Klosterbücherei erreicht, wird er vom Bibliothekar darauf hingewiesen, sich jetzt in einer Art Jenseits zu befinden: „Hic sunt leones.“ Von einer solchen Gegend handelt dieses Buch, wobei das Jenseits, in das Katerina Poladjan ihre Heldin, eine Ich-Erzählerin namens Helene reisen lässt, nicht nur geografisch, sondern auch spirituell und psychologisch bestimmt ist.

Denn die Berliner Buchrestauratorin soll, ausgestattet mit einem deutschen Stipendium, in Armenien besondere Techniken der Erhaltung und Wiederherstellung historischer Werke erlernen. Wie es sich für einen empfindsamen Roman empfiehlt, ist dieses Armenien zugleich die Heimat der Ahnen, so dass die Löwen nicht nur eine ferne Gegend, sondern auch die Tiefen des eigenen Ichs bewohnen.

Es gibt Berufe, die sich für empfindsame Romane besonders zu eignen scheinen: Floristinnen gehen eine solchen Arbeit nach, weil man es dabei vermeintlich nur mit Gebilden von zarter, überaus vergänglicher Schönheit zu tun hat. Geigenbauerinnen gehen einer solchen Arbeit nach, weil sie mit kleinsten Werkzeugen an kostbaren Tönen feilen. Kein Beruf allerdings verfügt über ein so großes Potential zur Empfindsamkeit wie die Buchrestauratorin, zumal wenn sie an einer alten Familienbibel arbeitet: Wie viele Wunden, wieviel Geschichte werden da repariert, wieviel an imaginärer Wiedergutmachung erfährt die Vergangenheit, wenn die Spuren von Vernachlässigung und Gewalt getilgt werden, und um wieviel bedeutsamer noch wird diese Tätigkeit, wenn sie in Armenien und an einer armenischen Bibel ausgeübt wird, im Innersten einer frühen, aber märchenhaft entlegenen christlichen Kultur, die vom Glauben an die Heilige Schrift zusammengehalten wird, über Jahrhunderte von Unterdrückung und Verfolgung hinweg. Ein Glück scheint es angesichts von so viel Schicksal zu sein, wenn Helene, die Restauratorin, zwar Russisch und Türkisch spricht, aber kein Armenisch: So kann sie angeblich das Heilige an dieser Schrift gleichsam unverstellt, als reine Spiritualität, erfahren.

Wenn die Glut des frommen Empfindens dennoch nicht auf den Leser überspringen will, liegt das nicht daran, dass sich Spiritualität nicht in Worte fassen ließe. Es liegt daran, dass Katerina Poladjan über zu viele Wörter verfügt und vor allem: über die falschen. „Ich betrachtete Vater und Tochter wie ein Gemälde“, „ich schaute aus dem Fenster und zählte die übriggebliebenen Blätter an den kahlen Ästen“, „ich musste an eine Bluse mit Puffärmeln denken, die ich als Kind besessen und nie gemocht hatte“. Es gibt viele solcher Sätze in diesem Buch, und sie alle erzählen davon, wie sich ein empfindsamer Mensch vor alle Gegenstände und Ereignisse schiebt, von denen es etwas zu erzählen gäbe. So entsteht ein Totalitarismus des Gefühls, an dem sich alles bricht, das Politische, das Historische und das Religiöse.

In diesem Buch stehen Sätze wie: „Alle Armenier sind traurig. Immer.“ Und keiner widerspricht. Es gibt Dialoge wie diesen: „,Was gibt es Schöneres und Wichtigeres als Bücher?‘ – ,Ein blankgeputztes Gewehr.‘“ Gewiss, so etwas kann in einem Roman stehen, als harter Stoff, als ein Satz, an dem sich andere Sätze stoßen und der zu einem Gedanken führt. In diesem Buch aber dienen solche Sätze als leere Pathosformeln, die von einem unablässig vor sich hin blubbernden Gefühlsgenerator ausgestoßen werden.

Eingewoben in die Erzählung von der Rückkehr der Berliner Buchrestauratorin in das Land ihrer Ahnen ist eine Hänsel-und-Gretel-Geschichte, die sich während des Ersten Weltkriegs zuträgt, in der unmittelbaren Folge des von osmanischen Soldaten verübten Massenmords an den Armeniern. Ein Geschwisterpaar, ein Mädchen von vierzehn und ein Junge von sechs Jahren, überlebt das Massaker und zieht durch das Land, irgendwie dem Meer entgegen. Als einzige Erinnerung an die Familie wie an das heimatliche Dorf tragen die Kinder eine Bibel mit sich.

Katerina Poladjan hüllt den Zusammenhang in ein wenig poetischen Nebel, vielleicht, weil sie bemerkt, dass er, offen ausgesprochen, von in Schmalz gemeißelter Subtilität wäre. Aber verraten muss sie es doch: Selbstverständlich sind die Kinder mit eben der Bibel unterwegs, die Helene in Jerewan restauriert, und selbstverständlich muss Helene die Geschichte dieser Kinder rekonstruieren, so wie sie die eigene Familiengeschichte wiederherstellen muss. Selig müssen die Zeiten gewesen sein, als man noch wusste, was Kitsch ist.

Katerina Poladjans Roman „Hier sind Löwen“ erinnert in mehrfacher Hinsicht an Fatih Akins missratenen Film „The Cut“ aus dem Jahr 2014, in dem sie selbst eine Nebenrolle spielte. So völlig befreit von Geschichte und Politik der Regisseur in diesem Werk vom Schicksal der Armenier im frühen zwanzigsten Jahrhundert erzählte, so erbarmungslos verwandelt Katerina Poladjan dieses Land im Kaukasus, irgendwo zwischen Europa und Asien gelegen, in einen Ort der wahren Gefühle.

Und so unverwandt groß- und braunäugig der Held jenes Films durch die Landschaften des Schreckens zieht, ohne dass er dadurch auf irgendeine Weise verändert würde, so einfühlsam und letztlich charakterlos wandert Helene durch das winterliche Jerewan und richtet eine alte Bibel her, die ein Buch des wahren Lebens sein soll, aber eigentlich nur die Projektionsfläche eines hemmungslos humanen deutschen Exotismus ist, mit Erde, Ei und Pilz.

THOMAS STEINFELD

„Alle Armenier sind traurig.

Immer.“ Und es ist niemand

da, der widerspricht

Dieser Roman verwandelt das

Land im Kaukasus in einen

Ort der wahren Gefühle

Katerina Poladjan.

Foto: Andreas Labes

Katerina Poladjan: Hier sind Löwen. Roman. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2019.

288 Seiten, 22 Euro.

DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Ein verbreitetes Missverständnis besagt, aus der Verbindung von Empfindsamkeit, Selbstbeobachtung und Schriftlichkeit gehe Literatur hervor. Das ist zwar ein Irrtum, aber so lässt es sich weiterschreiben, über viele Seiten hinweg, bis sich, weil alles ein Ende haben und das Ende rund sein muss, der Anfang wiederholt: „Ich schaltete das Deckenlicht ein und setzte mich an meinen Arbeitsplatz. Ich roch Erde, Ei und Pilz.“ Weil aber eine Rezension kein Roman ist, sei festgehalten, dass solche Anfänge und Schlüsse in literarischer Hinsicht nichts Gutes verheißen.

Das Buch „Hier sind Löwen“, in dem gleich zu Beginn das Deckenlicht eingeschaltet wird, im Präsens, und das mit dem Einschalten des Deckenlichts endet, im Präteritum, ist der dritte Roman der Berliner Schauspielerin und Schriftstellerin Katerina Poladjan. Sein Titel ist eine Referenz, nicht nur auf römische und mittelalterliche Karten, in denen die unbekannten Teile der Welt mit diesem Satz bezeichnet wurden, sondern auch auf Umberto Ecos Roman „Der Name der Rose“ aus dem Jahr 1980. Als William von Baskerville, der Held dieses Buches, endlich den geheimen Teil der Klosterbücherei erreicht, wird er vom Bibliothekar darauf hingewiesen, sich jetzt in einer Art Jenseits zu befinden: „Hic sunt leones.“ Von einer solchen Gegend handelt dieses Buch, wobei das Jenseits, in das Katerina Poladjan ihre Heldin, eine Ich-Erzählerin namens Helene reisen lässt, nicht nur geografisch, sondern auch spirituell und psychologisch bestimmt ist.

Denn die Berliner Buchrestauratorin soll, ausgestattet mit einem deutschen Stipendium, in Armenien besondere Techniken der Erhaltung und Wiederherstellung historischer Werke erlernen. Wie es sich für einen empfindsamen Roman empfiehlt, ist dieses Armenien zugleich die Heimat der Ahnen, so dass die Löwen nicht nur eine ferne Gegend, sondern auch die Tiefen des eigenen Ichs bewohnen.

Es gibt Berufe, die sich für empfindsame Romane besonders zu eignen scheinen: Floristinnen gehen eine solchen Arbeit nach, weil man es dabei vermeintlich nur mit Gebilden von zarter, überaus vergänglicher Schönheit zu tun hat. Geigenbauerinnen gehen einer solchen Arbeit nach, weil sie mit kleinsten Werkzeugen an kostbaren Tönen feilen. Kein Beruf allerdings verfügt über ein so großes Potential zur Empfindsamkeit wie die Buchrestauratorin, zumal wenn sie an einer alten Familienbibel arbeitet: Wie viele Wunden, wieviel Geschichte werden da repariert, wieviel an imaginärer Wiedergutmachung erfährt die Vergangenheit, wenn die Spuren von Vernachlässigung und Gewalt getilgt werden, und um wieviel bedeutsamer noch wird diese Tätigkeit, wenn sie in Armenien und an einer armenischen Bibel ausgeübt wird, im Innersten einer frühen, aber märchenhaft entlegenen christlichen Kultur, die vom Glauben an die Heilige Schrift zusammengehalten wird, über Jahrhunderte von Unterdrückung und Verfolgung hinweg. Ein Glück scheint es angesichts von so viel Schicksal zu sein, wenn Helene, die Restauratorin, zwar Russisch und Türkisch spricht, aber kein Armenisch: So kann sie angeblich das Heilige an dieser Schrift gleichsam unverstellt, als reine Spiritualität, erfahren.

Wenn die Glut des frommen Empfindens dennoch nicht auf den Leser überspringen will, liegt das nicht daran, dass sich Spiritualität nicht in Worte fassen ließe. Es liegt daran, dass Katerina Poladjan über zu viele Wörter verfügt und vor allem: über die falschen. „Ich betrachtete Vater und Tochter wie ein Gemälde“, „ich schaute aus dem Fenster und zählte die übriggebliebenen Blätter an den kahlen Ästen“, „ich musste an eine Bluse mit Puffärmeln denken, die ich als Kind besessen und nie gemocht hatte“. Es gibt viele solcher Sätze in diesem Buch, und sie alle erzählen davon, wie sich ein empfindsamer Mensch vor alle Gegenstände und Ereignisse schiebt, von denen es etwas zu erzählen gäbe. So entsteht ein Totalitarismus des Gefühls, an dem sich alles bricht, das Politische, das Historische und das Religiöse.

In diesem Buch stehen Sätze wie: „Alle Armenier sind traurig. Immer.“ Und keiner widerspricht. Es gibt Dialoge wie diesen: „,Was gibt es Schöneres und Wichtigeres als Bücher?‘ – ,Ein blankgeputztes Gewehr.‘“ Gewiss, so etwas kann in einem Roman stehen, als harter Stoff, als ein Satz, an dem sich andere Sätze stoßen und der zu einem Gedanken führt. In diesem Buch aber dienen solche Sätze als leere Pathosformeln, die von einem unablässig vor sich hin blubbernden Gefühlsgenerator ausgestoßen werden.

Eingewoben in die Erzählung von der Rückkehr der Berliner Buchrestauratorin in das Land ihrer Ahnen ist eine Hänsel-und-Gretel-Geschichte, die sich während des Ersten Weltkriegs zuträgt, in der unmittelbaren Folge des von osmanischen Soldaten verübten Massenmords an den Armeniern. Ein Geschwisterpaar, ein Mädchen von vierzehn und ein Junge von sechs Jahren, überlebt das Massaker und zieht durch das Land, irgendwie dem Meer entgegen. Als einzige Erinnerung an die Familie wie an das heimatliche Dorf tragen die Kinder eine Bibel mit sich.

Katerina Poladjan hüllt den Zusammenhang in ein wenig poetischen Nebel, vielleicht, weil sie bemerkt, dass er, offen ausgesprochen, von in Schmalz gemeißelter Subtilität wäre. Aber verraten muss sie es doch: Selbstverständlich sind die Kinder mit eben der Bibel unterwegs, die Helene in Jerewan restauriert, und selbstverständlich muss Helene die Geschichte dieser Kinder rekonstruieren, so wie sie die eigene Familiengeschichte wiederherstellen muss. Selig müssen die Zeiten gewesen sein, als man noch wusste, was Kitsch ist.

Katerina Poladjans Roman „Hier sind Löwen“ erinnert in mehrfacher Hinsicht an Fatih Akins missratenen Film „The Cut“ aus dem Jahr 2014, in dem sie selbst eine Nebenrolle spielte. So völlig befreit von Geschichte und Politik der Regisseur in diesem Werk vom Schicksal der Armenier im frühen zwanzigsten Jahrhundert erzählte, so erbarmungslos verwandelt Katerina Poladjan dieses Land im Kaukasus, irgendwo zwischen Europa und Asien gelegen, in einen Ort der wahren Gefühle.

Und so unverwandt groß- und braunäugig der Held jenes Films durch die Landschaften des Schreckens zieht, ohne dass er dadurch auf irgendeine Weise verändert würde, so einfühlsam und letztlich charakterlos wandert Helene durch das winterliche Jerewan und richtet eine alte Bibel her, die ein Buch des wahren Lebens sein soll, aber eigentlich nur die Projektionsfläche eines hemmungslos humanen deutschen Exotismus ist, mit Erde, Ei und Pilz.

THOMAS STEINFELD

„Alle Armenier sind traurig.

Immer.“ Und es ist niemand

da, der widerspricht

Dieser Roman verwandelt das

Land im Kaukasus in einen

Ort der wahren Gefühle

Katerina Poladjan.

Foto: Andreas Labes

Katerina Poladjan: Hier sind Löwen. Roman. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2019.

288 Seiten, 22 Euro.

DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Schließen

Historisches Museum

Zwei Länder fallen mir ein, bei denen die Geschichte wichtiger ist als die Gegenwart. Das eine heißt Israel, das andere Armenien.

Die Autorin spiegelt denn auch die Vergangenheit Armeniens an ihrer eigenen Familiengeschichte. Auch das hat wieder einen doppelten …

Mehr

Historisches Museum

Zwei Länder fallen mir ein, bei denen die Geschichte wichtiger ist als die Gegenwart. Das eine heißt Israel, das andere Armenien.

Die Autorin spiegelt denn auch die Vergangenheit Armeniens an ihrer eigenen Familiengeschichte. Auch das hat wieder einen doppelten Sinn, denn die Autorin hat armenische Wurzeln. In ihrem Roman heißt aber die Ich-Erzählerin Helen Mazavian. Inwieweit sie autobiografische Züge trägt, ist mir nicht bekannt.

Wirklich gut komponiert hat Poladjan ihren Beruf als Buchrestauratorin. Sie restauriert eine armenische Bibel an dessen Rändern Notizen stehen von einer Familie, die vor dem armenischen Genozid der Türken flieht. Gleichzeitig wird an das alte Christentum erinnert. Und die Ich-Erzählerin sucht die Wurzeln ihrer eigenen Familie.

Das alles wird leider ohne Spannung berichtet, mal wird ein Städtenamen verwechselt, mal liegt ein Gewehr im Auto, aber wenn mich Armenien nicht interessiert hätte, wäre das nicht spannend gewesen.

Ich empfehle dieses Buch für Armenien-Liebhaber mit 3 Sternen. Der große Druck erlaubt eine schnelle Lektüre.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Hic sunt leones

In ihrem dritten Roman «Hier sind Löwen» beschreibt Katerina Poladjan, in Moskau geborene Schriftstellerin mit armenischen Wurzeln, eine Spurensuche ihrer autobiografisch inspirierten Protagonistin. Die Autorin selbst hatte 2015 eine Reise in die Heimat ihrer …

Mehr

Hic sunt leones

In ihrem dritten Roman «Hier sind Löwen» beschreibt Katerina Poladjan, in Moskau geborene Schriftstellerin mit armenischen Wurzeln, eine Spurensuche ihrer autobiografisch inspirierten Protagonistin. Die Autorin selbst hatte 2015 eine Reise in die Heimat ihrer Vorfahren unternommen, aus der das SWR2-Feature «Zwischen Aragaz und Ararat» entstanden ist. Der ins Deutsche übersetzte Titel ihres Romans bezieht sich auf den in antiken Landkarten verwendeten Hinweis «Hic sunt leones» für unerforschte Gebiete. Hier im Roman weist er auf die Leerstellen in der Familiengeschichte einer Buchrestauratorin ebenso hin wie auf die unzureichende Aufarbeitung des Genozids am armenischen Volk. Der Großvater der Autorin hatte diese von vielen Türken bis heute geleugneten Massaker als Kind überlebt.

Helen Mazavian, eine deutsche Buch-Restauratorin, deren Vorfahren aus Russland und Armenien stammen, reist in die armenische Hauptstadt Jerewan, um dort im Archiv für Handschriften ein dreihundert Jahre altes Evangeliar zu restaurieren und die traditionelle Buchbindekunst zu studieren. Man erfährt wenig über sie, häufig telefoniert sie mit ihrem Freund in Deutschland, die Beiden scheinen engstens miteinander vertraut zu sein, was Helen aber nicht hindert, schnell mal mit dem Sohn der Archiv-Leiterin ins Bett zu gehen. Der tritt gelegentlich als Jazzmusiker in einem Club auf und ist, wie sie später erfährt, Offizier der armenischen Streitkräfte, ein Musikstudium in Moskau hatte er, sehr zum Verdruss seiner Mutter, entschieden abgelehnt. «Mein Sohn sagt, er muss für ein starkes und unabhängiges Armenien kämpfen, aber er kämpft gegen Windmühlen, denn wer wirklich in Bergkarabach kämpft, das sind die Russen, die Türken und die Amerikaner, wir sind nur die Marionetten» schimpft sie.

In ihrem Evangeliar findet Helen viele handschriftliche Einträge, Familienbibeln wurden früher oft mit solchen persönlichen Anmerkungen versehen, und ihre Kollegen helfen ihr gern beim Entziffern und Übersetzen. Eine dieser Randnotizen lautet: «Hrant will nicht aufwachen. Mach, dass er aufwacht». Dieses «Mach» ist eine verzweifelte Bitte an Gott und Inspiration für einen zweiten Handlungsstrang. Im ständigen Wechsel nämlich und in kurzen Szenen wird der Spurensuche in der Jetztzeit die märchenartige Geschichte zweier Kinder gegenübergestellt, die 1915 als einzige aus ihrer Familie den Pogromen entkommen sind und mit einem in Leder eingeschlagenen Evangeliar herumirren, das Helen nun hundert Jahre später zu restaurieren hat. Dieser historische Handlungsfaden bewirkt eine ständige, unheilvolle Präsenz des ‹Aghet›, wie die Armenier die Katastrophe des Völkermords bezeichnen. Angeregt durch den Auftrag ihrer Mutter, ihren Aufenthalt in Jerewan doch auch zu nutzen, um nach familiären Spuren zu suchen, vor Ort inspiriert zudem noch durch ein aufkommendes Heimatgefühl, lässt Helen nichts unversucht, trifft viele hilfsbereite Menschen, ohne aber letztendlich Klarheit über ihre Herkunft zu bekommen. Nur ihr Evangeliar ist am Ende fertig geworden, sie zeigt es stolz ihrem Freund, der ihr nachgereist ist, um sie nach Hause zu holen, im Institut legt sie in seinem Beisein letzte Hand an die komplizierte Bindung.

Es bleibt vieles offen in diesem fragmentiert erzählten, poetischen Roman, dessen Protagonistin seltsam entrückt wirkt und deren Psyche sich allenfalls in den stimmigen Dialogen ein wenig erschließt. Ziemlich verwirrend ist zudem die ausufernde Fülle von Figuren. Der hart an Kitsch grenzende, gefühlsbetonte Plot ist denn doch zu weit hergeholt, was seine durch das Evangeliar arg willkürlich verknüpften beiden Handlungsstränge anbelangt. Das Ganze wird zudem geradezu pathetisch erzählt selbst in den durchaus bereichernden Passagen, in denen das genuin Handwerkliche des alten Volksevangeliars beschrieben wird. «Hic sunt leones» gilt letztendlich also auch für die vielen Leerstellen dieses Romans, der sich allzu sehr auf das rein Atmosphärische stützt!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Die Restauratorin Helen Mazavian reist nach Armenien, um die dort übliche Kunst der Buchbinderei kennenzulernen. Nicht ganz ohne persönlichen Bezug hat sie das ferne unbekannte Land ausgewählt, stammen doch ihre Vorfahren von dort. Außer dem Namen und einer alten Fotografie ist …

Mehr

Die Restauratorin Helen Mazavian reist nach Armenien, um die dort übliche Kunst der Buchbinderei kennenzulernen. Nicht ganz ohne persönlichen Bezug hat sie das ferne unbekannte Land ausgewählt, stammen doch ihre Vorfahren von dort. Außer dem Namen und einer alten Fotografie ist ihr jedoch nichts geblieben. Das Buch, an dem sie arbeitet, fasziniert sie, auch wenn sie zunächst mühsam die armenischen Schriftzeichen entziffern muss. Die Familienbibel ist das einzige, was die beiden Kinder Anahid und Hrant auf ihrer Flucht retten konnten und die die Spuren ihres Daseins und ihrer Familie enthält. So wie sich Helen dem Schicksal der beiden Flüchtlinge nähert, versucht sie auch ihre eigene Geschichte zu ergründen und sucht nach Spuren rund um den mystischen Berg Ararat.

Katerina Poladjan nimmt den Leser mit auf eine Reise in ein unbekanntes Land, das man zusammen mit der Protagonistin versucht zu ergründen. Die Geschichte der Armenier wird in unzähligen Begegnungen thematisiert, aber so wie das Volk in der globalen Diaspora verteilt lebt, bleibt auch das Bild, das man von Armenien gewinnt, eher eine Sammlung von Momentaufnahmen, die jedoch kein klares und vollständiges Bild liefern.

Verdient hat die Autorin die Nominierung auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2019 aufgrund ihrer unglaublich poetischen Sprache, die exakt und präzise die Handlungsabläufe der Restauratorin schildert und dies doch in einer Weise zu tun vermag, die fesselt und verzaubert. Mechanische Vorgänge erhalten so eine geradezu magische Anziehungskraft, seitenweise hätte ich dank Poladjans Ausdrucksstärke über die Buchbindekunst lesen können. Dazwischen kann sie aber auch urkomisch werden, viele Dialoge sprühen geradezu vor feinem Sprachwitz und führen die zum Teil verstaubten Ansichten aus beiden Ländern bisweilen ad absurdum.

In ihrer Protagonistin spiegelt sich die Zerrissenheit des Landes und des Volkes, dessen Geschichte von Krieg und Flucht geprägt war. Die kurzen Einblicke Kultur zeigen jedoch eine tiefe Verwurzelung rund um den Ararat und das Festhalten an Traditionen, egal ob in der Nähe oder der Ferne. Die Gegenwart droht jedoch mit ihren neuen Problemen, die geflüchteten aus Syrien, auch wenn sie Armenier sind, werden nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen; auch Familienstrukturen, das einzig verlässliche eines immerfort bedrohten Volkes, lösen sich zunehmend auf. Die Autorin schafft den Spagat zwischen dem Gestern und dem Heute und ebenso zwischen den Kulturen, die sich zunehmend vermischen, durch die Migration neue Formen ausbilden und dadurch zunehmend eindeutige Identitäten verweigern. Jeder ist ein bisschen was von dem, was die Vorfahren weitergegeben haben, was er erlebt hat und was er sucht und findet in seinem Leben. Blinde, weiß Flecken werden jedoch bleiben, dort sind dann eben wohl die Löwen.

Sicherlich kein Buch, das die Massen begeistert, für den richtigen Leser zur richtigen Zeit jedoch ein Hochgenuss.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für