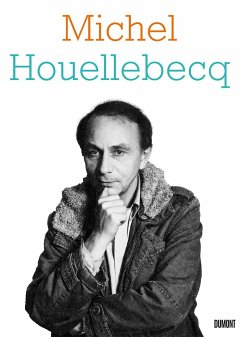

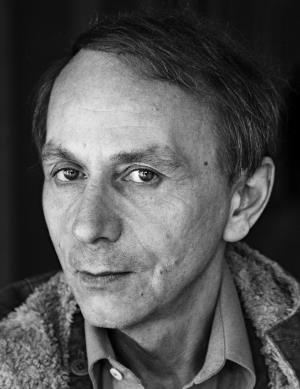

Michel Houellebecq

Gebundenes Buch

Gestalt des letzten Ufers

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

In Frankreich gab es zum Erscheinen der Gedichte Spekulationen darüber, ob dies der Schwanengesang des meistgelesenen, aber auch umstrittensten Autors des Landes sei. Doch wenngleich es in ihnen auch um die letzten Dinge des Lebens geht, markieren diese Gedichte zunächst einmal Michel Houellebecqs furiose Rückkehr nach seinem drei Jahre zurückliegenden, mit dem Prix Goncourt ausgezeichneten Bestseller 'Karte und Gebiet'.Michel Houellebecq, der sich hier mal nüchtern und abgeklärt, dann wieder geradezu zart und schutzlos zeigt, steht dabei seinen erklärten Vorbildern Mallarmé und Baudel...

In Frankreich gab es zum Erscheinen der Gedichte Spekulationen darüber, ob dies der Schwanengesang des meistgelesenen, aber auch umstrittensten Autors des Landes sei. Doch wenngleich es in ihnen auch um die letzten Dinge des Lebens geht, markieren diese Gedichte zunächst einmal Michel Houellebecqs furiose Rückkehr nach seinem drei Jahre zurückliegenden, mit dem Prix Goncourt ausgezeichneten Bestseller 'Karte und Gebiet'.Michel Houellebecq, der sich hier mal nüchtern und abgeklärt, dann wieder geradezu zart und schutzlos zeigt, steht dabei seinen erklärten Vorbildern Mallarmé und Baudelaire in nichts nach. 'Gestalt des letzten Ufers' ist die kompromisslose poetische Selbstentblößung eines radikalen Außenseiters, der nichts mehr zu verlieren hat. Die einfache Sprache trifft unvermittelt ins Herz der Wahrheit. Nie waren wir Houellebecq so nah.

MICHEL HOUELLEBECQ, 1958 geboren, gehört zu den wichtigsten Autoren der Gegenwart. Seine Bücher werden in über vierzig Ländern veröffentlicht. Für den Roman ¿Karte und Gebiet¿ (2011) erhielt er den renommierten Prix Goncourt. Sein Roman ¿Unterwerfung¿ (2015) stand wochenlang auf den Bestsellerlisten und wurde mit großem Erfolg für die Theaterbühne adaptiert und verfilmt. Zuletzt erschien der Roman ¿Vernichten¿ (2022). Hinrich Schmidt-Henkel übersetzte u. a. L.-F. Céline, Denis Diderot, Jean Echenoz, Jon Fosse, Henrik Ibsen und Tomas Espedal. 2000 erhielt er den Jane-Scatcherd-Preis der Heinrich-Maria-Ledig-Rowohlt-Stiftung, 2004 den Paul-Celan-Preis des Deutschen Literaturfonds, 2007 den Deutschen Jugendliteraturpreis und 2015 den Eugen-Helmlé-Übersetzerpreis. STEPHAN KLEINER, geboren 1975, lebt als literarischer Übersetzer in München. Er übertrug u. a. Geoff Dyer, Bret Easton Ellis, Michel Houellebecq und Hanya Yanagihara ins Deutsche. 2024 wurde er für seine Arbeit mit dem Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-Preis ausgezeichnet.

© Philippe Matsas/Flammarion

Produktdetails

- Verlag: DuMont Buchverlag

- Originaltitel: Configuration du dernier rivage

- Seitenzahl: 173

- Erscheinungstermin: 3. April 2014

- Deutsch

- Abmessung: 212mm x 139mm x 18mm

- Gewicht: 326g

- ISBN-13: 9783832197414

- ISBN-10: 3832197419

- Artikelnr.: 40019035

Herstellerkennzeichnung

DuMont Buchverlag GmbH

Amsterdamer Strasse 192

50735 Köln

"Die wahre Provokation liegt in der Schwärze dieser Texte. In ihrer Radikalität, Klarheit und Verletzung. Es sind fünf Kapitel von elegischer Schönheit." Martin Oehlen, KÖLNER STADT-ANZEIGER "In den von Stephan Kleiner und Hinrich Schmidt-Henkel stilsicher übersetzten Miniaturen schimmert auch ein Sternenleuchten am dunklen Firmament." NZZ "Es dauert nur ein paar Sekunden, um von der Melodie der Verse gebannt zu sein; von der Wehmut, der Sehnsucht nach dem Unwiederbringlichen, eben dem, was Michel Houellebecq immer schon zum Romantiker und eben nicht zum Zyniker gemacht hat." Julia Encke, FAS "Unter der Maske des Provokateurs zeigt sich ein zartes, sehnsüchtiges, träumerisches lyrisches Ich, das niemals mit der totalen Abwesenheit reinster

Mehr anzeigen

Gefühle und absichtsloser Zuwendung fertig wird." Pia Reinacher, DIE LITERARISCHE WELT "Houellebeq verschanzt sich nicht mehr hinter dem kühlen Zynismus, für den er bekannt ist (...). Mutig ist die Realität, mit der er sich selbst begegnet." Franziska Wolffheim, SPIEGEL ONLINE "Durch die spitze Selbstironie des Autors werden die Gedichte reizvoll zerzaust." Joseph Hanimann, SÜDDEUTSCHE ZEITUNG "Kann es sein, dass wir eines Tages in Houellebecq eher den Lyriker sehen als den Prosaisten? "Gestalt des letzten Ufers" legt diese Vermutung zumindest nahe." Rüdiger Görner, DIE PRESSE "Houellebecq zeigt sich von seiner fragilen Seite. Melancholie, Trauer und Verachtung - präzise und reduziert dargereicht." Björn Hayer, LITERARISCHER MONAT "Nie ist so ganz klar, wo die larmoyante Pose aufhört und der bittere Ernst beginnt. Das ist das Faszinierende. Welf Grombacher, FREIE PRESSE "Die einfachen, alltäglichen Worte werden umso mehr von Sprachmelodie und Rhythmus getragen." Ö1 "Ästhetisch anspruchsvoll gestaltet." Werner Fritsch, HESSISCHE NIEDERSÄCHSISCHE ALLGEMEINE "Houellebecq knüpft an die Tradition der Poètes Maudites an, ist ein Stèphan Mallarmèe der Moderne, Ur-Urenkel von Baudelaire oder Rimbaud." Welf Grombacher, OSTTHÜRINGER ZEITUNG "Überwiegend rabenschwarz [...] (mit) Witz und Selbstironie [...] bei einem so intelligenten Autor gibt es immer mehrere Ebenen [...] von banal bis zart bis hart." Michael Krüger, F.A.Z.

Schließen

(...)

Da sich Houllebecq mit jedem Roman selbst übertraf, wurde gleichzeitig vor jeder Neuveröffentlichung der Abgesang des Autors prophezeit. Hatte er denn nicht schon alles seziert? War seine Wortwahl nicht schon drastisch genug? Und wird er nicht endlich einmal “erwachsen”? …

Mehr

(...)

Da sich Houllebecq mit jedem Roman selbst übertraf, wurde gleichzeitig vor jeder Neuveröffentlichung der Abgesang des Autors prophezeit. Hatte er denn nicht schon alles seziert? War seine Wortwahl nicht schon drastisch genug? Und wird er nicht endlich einmal “erwachsen”? Diese Fragen stellten sich allerdings nur Menschen, die sich nicht mit dem litrarischen Anfang des Autors befasst hatten. Denn zum Romanschreiben kam er nur eher zufällig. Literarisch gesehen fühlt er sich in der lyrischen Welt sehr viel stärker verwurzelt. Und so verwundert es auch nicht, dass zwischen den Romanen immer wieder Gedichtbände veröffentlicht wurden.

Aus meiner Sicht dringt er in seinen Gedichten noch sehr viel tiefer in die menschliche Gefühlswelt vor, gibt aber auch augenscheinlich mehr von sich preis. Er vermischt häufig sehr analytische Texte mit simplen Beobachtungen, aus denen er Alltagsweisheiten ableitet. Diese führen dann wieder zu komplexen Überlegungen, die er mit wenigen Worten darstellt. Wenn man also wissen will, ob Houellebecq seine Ansichten mit dem Alter verändert hat, muss man sich seine Gedichte anschauen. Die Romane sollte man aber im Hinterkopf haben.

Dass der neue Gedichtband den Titel “Gestalt des letzten Ufers” trägt führt natürlich wieder zu den oben genannten Spekulationen und lässt vermuten, dass die Hochzeit des Autors dem Ende entgegen geht. Ich habe dies zunächst nicht stärker berücksichtigt. Schaut man sich jedoch neuere Filmaufnahmen an, die Michel Houellebecq zeigen und liest man die Gedichte sehr konzentriert, kann man leider den Eindruck gewinnen, dass es sich wirklich um eine Art Abschied handelt. Houellebecq hat immer über Krebs, den Freitod und das Alter geschrieben. Doch nie war der Eindruck von einem gewissen Verfall und einem Verabschieden so stark. Das bedeutet auf gar keinen Fall, dass die Gedichte keine literarische Kraft erzeugen! Nein, dies bezieht sich wirklich nur auf die Person und die dargestellten Gefühle. Die Kritik an der Liebe und an dem Umgang der Menschen miteinander ist noch immer da. Aber das Alter und die damit zusammenhängenden sexuellen Einschränkungen führen dazu, dass die literarischen Figuren noch stärker an den gesellschaftlichen Rand gedrängt werden. Der Wert einer Person wird tatsächlich noch stärker über die sexuelle Kraft bestimmt. Doch die biologischen Gegebenheiten sorgen für eine Reflexion des eigenen Handelns und ein Nachdenken über die Liebe. Man hat den Eindruck, dass man erst mit dem Alter und dem Ausschluss aus dem Kreis der sexuell aktiven Menschen überhaupt erkennt, was wahres Glück und wahre Liebe bedeuten. Gleichzeitig hat man aber generell einen gewissen Abstand zu der gerade aktivsten Generation und kann die Prioritäten noch einmal neu setzen. Man denkt ebenso über das eigene Ende nach und möchte nicht auch noch darüber die Macht verlieren.

Houellebecq fängt all diese Gedanken und Gefühle in wenigen Worten ein, die tief in das Bewusstsein des Lesers dringen. Teilweise hat man den Eindruck, dass hier jemand spricht, der schon am anderen Ufer steht und über eine Weisheit verfügt, die man nur erlangen kann, wenn man sein eigentliches Leben bereits hinter sich gelassen hat. Die Worte wirken noch viel länger nach als die Sätze der Romane. Schaut man sich zudem die französischen Originalzeilen an, die in dem Band von DuMont linksseitig abgedruckt sind, erfährt man nicht nur eine Berührung des Geistes, sondern auch eine Berüjhrung des Herzens. Derr Klang der Worte ist so wunderbar, dass man ihn ständig in den Ohren haben möchte. Französisch ist aus meiner Sicht schon eine Sprache, die eine wundervolle Melodie aufweist. Doch die Textstruktur verstärkt diese Wirkung noch. Sie entfaltets ich auch, wenn man die Worte nicht im Detail versteht.

Die Tiefe der Sprache wird durch einen gut gewählten Schriftsatz unterstützt. Seiten, die teilweise nur einen Satz aufweisen, verdeutlichen die Aussage der einzelnen Worte und sorgen für das konzentrierte Lesen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für