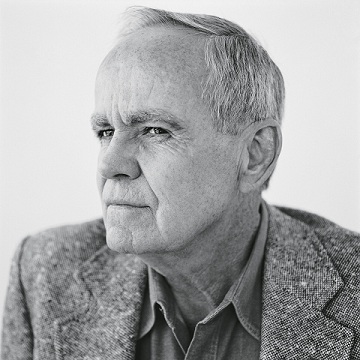

Cormac McCarthy

Broschiertes Buch

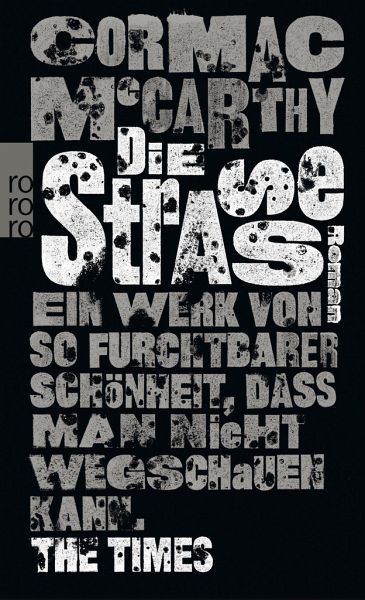

Die Straße

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

'Mich rührte die Geschichte zu Tränen' (Ulrich Greiner, Die Zeit)

Die Welt nach dem Ende der Welt

Ein Mann und ein Kind schleppen sich durch ein verbranntes Amerika. Nichts bewegt sich in der zerstörten Landschaft, nur die Asche im Wind. Es ist eiskalt, der Schnee schimmert grau. Sie haben kaum etwas bei sich: ihre Kleider am Leib, einen Einkaufswagen mit der nötigsten Habe und einen Revolver mit zwei Schuss Munition. Ihr Ziel ist die Küste, obwohl sie nicht wissen, was sie dort erwartet. Die Geschichte der beiden ist eine düstere Parabel auf das Leben, und sie erzählt von der herzzerreißenden Liebe eines Vaters zu seinem Sohn.

Ein Mann und ein Kind schleppen sich durch ein verbranntes Amerika. Nichts bewegt sich in der zerstörten Landschaft, nur die Asche im Wind. Es ist eiskalt, der Schnee schimmert grau. Sie haben kaum etwas bei sich: ihre Kleider am Leib, einen Einkaufswagen mit der nötigsten Habe und einen Revolver mit zwei Schuss Munition. Ihr Ziel ist die Küste, obwohl sie nicht wissen, was sie dort erwartet. Die Geschichte der beiden ist eine düstere Parabel auf das Leben, und sie erzählt von der herzzerreißenden Liebe eines Vaters zu seinem Sohn.

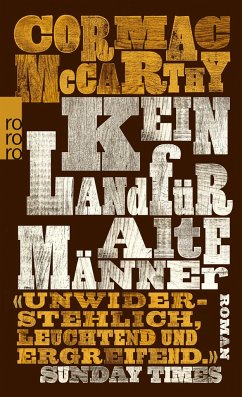

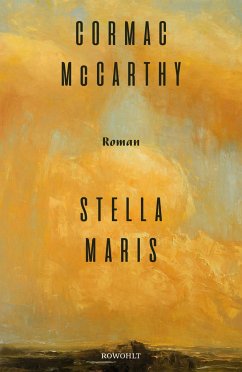

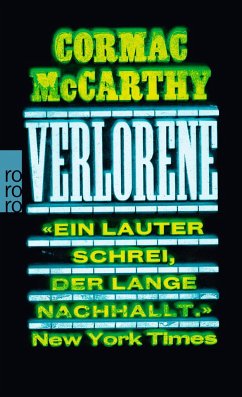

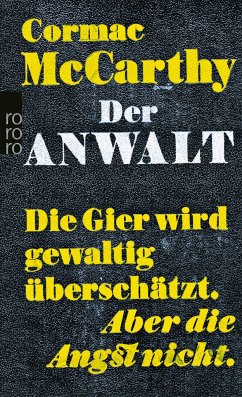

Cormac McCarthy wurde 1933 in Rhode Island geboren und wuchs in Knoxville, Tennessee auf. Für sein literarisches Werk wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Pulitzerpreis und dem National Book Award. Die amerikanische Kritik feierte seinen Roman 'Die Straße' als 'das dem Alten Testament am nächsten kommende Buch der Literaturgeschichte' (Publishers Weekly). Das Buch gelangte auf Platz 1 der New-York-Times-Bestsellerliste und verkaufte sich weltweit mehr als eine Million Mal. Mehrere von McCarthys Büchern wurden bereits aufsehenerregend verfilmt, 'Kein Land für alte Männer' von den Coen-Brüdern, 'Der Anwalt' von Ridley Scott und 'Ein Kind Gottes' von James Franco. Cormac McCarthy starb im Juni 2023 in Santa Fe, New Mexico.

© Derek Shapton

Produktdetails

- rororo Taschenbücher 24600

- Verlag: Rowohlt TB.

- Originaltitel: The Road

- Artikelnr. des Verlages: 17130

- 19. Aufl.

- Seitenzahl: 256

- Erscheinungstermin: 2. Juni 2008

- Deutsch

- Abmessung: 122mm x 202mm x 22mm

- Gewicht: 248g

- ISBN-13: 9783499246005

- ISBN-10: 3499246007

- Artikelnr.: 23333579

Herstellerkennzeichnung

Rowohlt Taschenbuch

Kirchenallee 19

20099 Hamburg

produktsicherheit@rowohlt.de

Die Zärtlichkeit, die angesichts der unwiderruflichen Zerstörungen ihre ganze Kraft entfaltet, erhebt McCarthys neuen Roman bisweilen in himmlische Höhen ... Ein soghaft faszinierendes Werk! Der Spiegel

Das Kino entdeckt Cormac McCarthy: Nachdem die Coen-Brüder mit der Verfilmung von „No Country for Old Men“ bei den Oscars 2008 abräumten, soll im Herbst 2009 „The Road“ in die Kinos kommen. Anlass für mich, dieses Buch, das seit längerem in meinem Regal …

Mehr

Das Kino entdeckt Cormac McCarthy: Nachdem die Coen-Brüder mit der Verfilmung von „No Country for Old Men“ bei den Oscars 2008 abräumten, soll im Herbst 2009 „The Road“ in die Kinos kommen. Anlass für mich, dieses Buch, das seit längerem in meinem Regal steht, endlich zu lesen. Und es hat mich gepackt wie schon lange keines mehr. McCarthy entwirft wirklich meisterhaft ein post-apokalyptisches Szenario und beschreibt die trostlose, grau-schwarz-kalte Welt nach der großen Katastrophe so eindringlich, dass ich froh war, zwischen den Lesestunden draußen noch die bunte Realität und v.a. die Sonne zu sehen. McCarthys Geschichte ist unglaublich erschreckend: Was bleibt übrig, wenn nicht nur die Zivilisation zerstört wird, sondern auch die Natur tot ist? Einige Jahre können die Überlebenden von Konserven und Vorräten leben, dann bricht der gnadenlose Kampf um die Reste aus – Kannibalismus inklusive. Hier wird Thomas Hobbes Ausspruch „Der Mensch ist des Menschen Wolf“ grausam in die Tat umgesetzt, und die Angst der Protagonisten, dem namenlosen Vater-Sohn-Gespann, vor den „Bösen“ sorgt immer wieder für Spannung. Sie selbst sehen sich als „Bewahrer des Feuers“, die zwar verzweifelt nach Nahrung suchen, aber lieber sterben würden als Menschen anzugreifen. Diese Vater-Sohn-Beziehung ist trotz der kargen Dialoge und McCarthys knapper Sprache so bewegend beschrieben, so voller Liebe, dass man als Leser nicht nur erschüttert, sondern immer wieder auch tief gerührt ist. Insgesamt ein sehr starkes Buch, zwar schnell gelesen, aber sicher nicht schnell vergessen.

Weniger

Antworten 7 von 8 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 7 von 8 finden diese Rezension hilfreich

Die Straße - Cormac Mc Carthy

Gehen wir durch das Ende der Welt, und lassen uns dabei bezaubern von der übermächtigen Liebe eines Vaters zu seinem Sohn, gemeinsam wollen sie nach Süden, und erleben so Einiges.

Was genau auf der Erde passiert ist, kommt im Buch nicht zu Tage, …

Mehr

Die Straße - Cormac Mc Carthy

Gehen wir durch das Ende der Welt, und lassen uns dabei bezaubern von der übermächtigen Liebe eines Vaters zu seinem Sohn, gemeinsam wollen sie nach Süden, und erleben so Einiges.

Was genau auf der Erde passiert ist, kommt im Buch nicht zu Tage, nur dass es keine Tiere, keine grünen Pflanzen, keine Bäume, mehr gibt, und dass alles durch verhehrende Brände in eine graue Aschewüste verwandelt worden ist, evtl. durch einen Atomkrieg, evtl. durch die große Klimakatastrophe, aber das sei dahingestellt und ist auch nicht das Thema des Buches.

Es gibt also nur noch wenige Menschen, die Guten, sowie der Mann und sein Sohn, die keine anderen töten, oder gar essen, und die Bösen, die mit Knüppeln und Geiseln marschieren, und sich gegenseitig grillen und, ja Fressen!

Eins haben alle gleich, sie sind ausgehungert, ausgemergelt, und tragen einen Mundschutz, der sie vor der Asche schützen soll.

Ein atemberaubendes Buch, so am Ende der Welt zu gehen, doch zu hoffen, und ein Guter zu bleiben. Eine schiergar sinnlose Reise in den Süden, obwohl es ein gutes Ende nimmt, wenn man davon sprechen kann, der Vater stirbt zuletzt an seiner Lungentuberkolose, und der kleine Junge findet unverhofft Anschluß an die Guten.

Wir werden beim Lesen verschont von grausamen Szenarien, von der Schuldfrage, nur die Liebe des Vaters zählt, es ist ein dermaßen gigantisch tolles Buch, dass ich es in 3 Std durchgelesen habe, und vollauf verstehen kann,dass es einen Preis bekommen hat!

Lesen, unbedingt!!

Weniger

Antworten 4 von 6 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 4 von 6 finden diese Rezension hilfreich

Ein Vater und sein Sohn nach der Apocalypse. Total ruhiger Roman. Wie überlebt man nach so einer Katastrophe? Die Ursache der Apocalypse bleibt völlig unberührt, dabei hätte man daraus bestimmt einen reißerischen Hollywoodroman machen können. Hier geht es nur um die …

Mehr

Ein Vater und sein Sohn nach der Apocalypse. Total ruhiger Roman. Wie überlebt man nach so einer Katastrophe? Die Ursache der Apocalypse bleibt völlig unberührt, dabei hätte man daraus bestimmt einen reißerischen Hollywoodroman machen können. Hier geht es nur um die Liebe zwischen Vater und Sohn und die Bewältigung des Lebens danach. Sehr guter Schreibstil, drehbuchhaft.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Ich habe mir das Buch gekauft, da in vielen Rezensionen anderer Weltuntergangsdystopien immer wieder der Vergleich mit diesem Buch verglichen wurden.

Mir hat das Buch leider gar nicht gut gefallen. Die meiste Zeit sind Vater und Sohn nur auf einer Straße in Richtung Küste unterwegs, es …

Mehr

Ich habe mir das Buch gekauft, da in vielen Rezensionen anderer Weltuntergangsdystopien immer wieder der Vergleich mit diesem Buch verglichen wurden.

Mir hat das Buch leider gar nicht gut gefallen. Die meiste Zeit sind Vater und Sohn nur auf einer Straße in Richtung Küste unterwegs, es gibt nur wenige, zum Teil aber sehr gruselige Zwischenfälle. Es wird meist nur beschrieben und nicht so viel Wert auf Erklärungen gelegt.

Ich habe lange gebraucht, um es durchzulesen, da es mich einfach nicht gefesselt hat. Zudem muss man sich erst auf den Schreibstil einlassen. Es gibt beispielsweise keine Anführungszeichen vor wörtlicher Rede. Davon abgesehen, ist die Sprache nicht sonderlich schwierig, da die Dialoge sehr kurz sind, allerdings werden vereinzelt Wörter verwendet, mit denen ich nichts anfangen konnte.

Dieses Buch ist eher etwas für Leute, die einen gefühlsbetonten Roman vor dem Bild einer zerstörten Welt, die in ihren letzten Zügen liegt. Mich interessieren hingegen eher die Entwicklungen, warum die Welt so wurde, wie sie im Buch ist.

Weniger

Antworten 1 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für