Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Irgendwo, in einer namenlosen Stadt, ist eine Epidemie ausgebrochen. Mehr und mehr Menschen verlieren aus unerklärlichen Gründen ihr Augenlicht. Der Staat greift ein, die Erblindeten werden in ein leerstehendes Irrenhaus gebracht und müssen dort unter unmenschlichen Bedingungen leben. Soldaten riegeln das Gelände ab und lassen niemanden hinaus. In dieser Situation scheinen die letzten moralischen Skrupel der Insassen dem nackten Überlebenskampf zum Opfer zu fallen. Doch gibt es eine Sehende unter ihnen, die die Krankheit nur vorgetäuscht hat, um bei ihrem Mann bleiben zu können. Mit ihr...

Irgendwo, in einer namenlosen Stadt, ist eine Epidemie ausgebrochen. Mehr und mehr Menschen verlieren aus unerklärlichen Gründen ihr Augenlicht. Der Staat greift ein, die Erblindeten werden in ein leerstehendes Irrenhaus gebracht und müssen dort unter unmenschlichen Bedingungen leben. Soldaten riegeln das Gelände ab und lassen niemanden hinaus. In dieser Situation scheinen die letzten moralischen Skrupel der Insassen dem nackten Überlebenskampf zum Opfer zu fallen. Doch gibt es eine Sehende unter ihnen, die die Krankheit nur vorgetäuscht hat, um bei ihrem Mann bleiben zu können. Mit ihrer Hilfe könnte der Ausbruch gelingen.

José Saramago wurde am am 16.11.1922 in dem Dorf Azinhaga im portugiesischen Ribatejo als Sohn einer Landarbeiterfamilie geboren. Mit zwei Jahren Umzug nach Lissabon. Aus finanziellen Gründen Wechsel vom Gymnasium auf eine berufliche Schule, die er 1939 als Maschinenschlosser verließ. Zwei Jahre Tätigkeit in diesem Beruf in einem Krankenhaus, anschließend Übergang in die Verwaltung. Ab 1955 häufige Aufenthalte im Literatencafé «Café Chiado». Durch Vermittlung Arbeit im Verlag «Estúdios Cor». In dieser Zeit erste Veröffentlichungen. 1969 Eintritt in die (verbotene) kommunistische Partei, erste Auslandsreise (Paris). Ab 1968 literarische bzw. politische Mitarbeit bei verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften; März bis November 1975 beigeordneter Direktor der ältesten portugiesischen Tageszeitung «Diáro de Notícias». Nach der "Nelkenrevolution" 1974 Arbeit im Ministerium für Kommunikation. 1975-1980 verdiente er seinen Lebensunterhalt hauptsächlich als Übersetzer. Seit 1980 war er al

s freier Schriftsteller tätig. 1986 sprach Saramago sich gegen den Beitritt Spaniens und Portugals in die Europäische Union und für eine Unabhängigkeit der Iberischen Halbinsel aus. Er ist Mitglied des Ordens Militar de Santiago de Espada (Portugal) und des Ordre des Arts et Lettres (Frankreich) sowie Ehrendoktor der Universitäten Turin, Sevilla und Manchester. Seine Werke sind in 26 Sprachen übersetzt. José Saramago lebte zuletzt auf Lanzarote, wo er am 18. Juni 2010 verstarb.Auszeichnungen: Prémio da Associação de Crítícos Portugueses (1979); Prémio Cicade de Lisboa für «Hoffnung im Alentejo» (1980); Prémio Literário Município de Lisboa für «Das Memorial» (1982); Prémio da Crítica da Associação Portuguesa de Crítícos (Prémio D. Dinis) für «Das Todesjahr des Ricardo Reis» (1986); Premio Internazoniale Ennio Flaiano (Italien) (1992); Nobelpreis für Literatur (1998).

s freier Schriftsteller tätig. 1986 sprach Saramago sich gegen den Beitritt Spaniens und Portugals in die Europäische Union und für eine Unabhängigkeit der Iberischen Halbinsel aus. Er ist Mitglied des Ordens Militar de Santiago de Espada (Portugal) und des Ordre des Arts et Lettres (Frankreich) sowie Ehrendoktor der Universitäten Turin, Sevilla und Manchester. Seine Werke sind in 26 Sprachen übersetzt. José Saramago lebte zuletzt auf Lanzarote, wo er am 18. Juni 2010 verstarb.Auszeichnungen: Prémio da Associação de Crítícos Portugueses (1979); Prémio Cicade de Lisboa für «Hoffnung im Alentejo» (1980); Prémio Literário Município de Lisboa für «Das Memorial» (1982); Prémio da Crítica da Associação Portuguesa de Crítícos (Prémio D. Dinis) für «Das Todesjahr des Ricardo Reis» (1986); Premio Internazoniale Ennio Flaiano (Italien) (1992); Nobelpreis für Literatur (1998).

Produktdetails

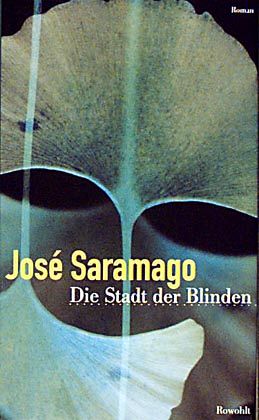

- Verlag: Rowohlt, Hamburg

- Originaltitel: Ensaio sobre a Cegueira

- 5. Aufl.

- Seitenzahl: 400

- Deutsch

- Abmessung: 206mm x 125mm

- Gewicht: 564g

- ISBN-13: 9783498063184

- ISBN-10: 3498063189

- Artikelnr.: 07049184

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.10.1997

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.10.1997Augen in einem Meer aus Milch

Auf jeden Fall humanistisch: José Saramagos "Stadt der Blinden" / Von Max Grosse

Tagebücher haben ihre Leser noch stets mit dem Blick durchs Schlüsselloch geködert, auch wenn manche Autoren den Voyeuren gleich ganz zu Willen sind und alle autobiographischen Türen sperrangelweit aufreißen. In den besten Fällen können die Neugierigen dann bei Paul Valéry zu Zeugen dessen werden, was sich in den Gehirnwindungen eines Dichters abgespielt haben mag, oder sie schauen bei Thomas Mann in jene Falten, welche der repräsentative Krönungsmantel öffentlicher Ehren über den ganz persönlichen Nöten eines Großschriftstellers wirft. Plötzlich gerät die Bronze eines Standbildes wieder in Fluß. Zu den

Auf jeden Fall humanistisch: José Saramagos "Stadt der Blinden" / Von Max Grosse

Tagebücher haben ihre Leser noch stets mit dem Blick durchs Schlüsselloch geködert, auch wenn manche Autoren den Voyeuren gleich ganz zu Willen sind und alle autobiographischen Türen sperrangelweit aufreißen. In den besten Fällen können die Neugierigen dann bei Paul Valéry zu Zeugen dessen werden, was sich in den Gehirnwindungen eines Dichters abgespielt haben mag, oder sie schauen bei Thomas Mann in jene Falten, welche der repräsentative Krönungsmantel öffentlicher Ehren über den ganz persönlichen Nöten eines Großschriftstellers wirft. Plötzlich gerät die Bronze eines Standbildes wieder in Fluß. Zu den

Mehr anzeigen

wenigen günstigen Fällen zählen José Saramagos "Notizbücher aus Lanzarote". Hier findet sich hinter der geheimnisvollen Tür zu den Privatgemächern lediglich ein großer Strohhaufen mit allerlei Klatsch, gravitätischen Verlautbarungen zu irgendwelchen Schriftstellerkongressen oder -parlamenten, die das Wohl der Menschheit befördern sollen, Berichten über die Vergabe von Literaturpreisen und natürlich über eigene Dichterlesungen in verschiedenen Ländern, deren Bewohner in rauhen Mengen herbeiströmen, um andächtig Worte der Weisung zu empfangen und eifrig Beifall zu spenden.

Auch die geschätzten Kollegen werden mit der einen oder anderen diaristischen Liebenswürdigkeit bedacht. So fliegen zwischen José Saramago und António Lobo Antunes, den beiden im Ausland bekanntesten unter den portugiesischen Romanautoren der Gegenwart, immer wieder die kleinen spitzen Giftpfeile hin und her, von Tagebuch zu Interview, von Interview zu Tagebuch. Aber hat sich der dicke Rauch über dem Strohfeuer der Eitelkeiten erst einmal verzogen, dann bleiben in der Asche wenigstens einige Halme aus Gold zurück - verstreute Nachrichten von der eigentlichen Arbeit, flüchtige Gedankenspiele, die sich allmählich zum Kern einer Romanhandlung zusammenballen.

Im Frühjahr des Jahres 1993 trägt Saramago Bruchstücke zu einem "Versuch über die Blindheit" mit sich herum und in sein Tagebuch ein. Der Titel scheint schon lange festzuliegen, bevor der Autor am 2. August 1993 mit der Niederschrift des Werks beginnt. Der Rowohlt Verlag läßt die Übersetzung des vor zwei Jahren in Portugal veröffentlichten Textes jetzt als "Die Stadt der Blinden" erscheinen, wodurch leider die Spannung zwischen dem in der Überschrift versprochenen Essay und der gleich darunter angebrachten Gattungsbezeichnung "Roman" verlorengeht. Schon bald wurde sich Saramago klar, daß er in seiner Einbildungskraft ein hybrides Gewächs aus Begriff und Anschauung züchtete, "einen Essay, der kein Essay ist, einen Roman, der vielleicht keiner ist, eine Allegorie, eine ,philosophische' Erzählung, wenn denn dieses Jahrhundert solche Dinge braucht".

Am Anfang steht der Einfall, allen Romanfiguren den für die Orientierung wohl wichtigsten unserer fünf Sinne zu rauben, sie allesamt mit Blindheit zu schlagen. Wenn sie aufeinander losgehen, wird ihnen die Welt zu einer Art imaginärem Laboratorium, durch das sie sich tasten und in dem sie sich bewähren müssen. Statt des stets abwesenden Gottes protokolliert ein ironisch distanzierter Erzähler die Reaktionen - wie ein Experimentator, der schaut, was die weißen Mäuse in dem Glasbehälter vor ihm so alles anstellen. In der Tat kennen wir vergleichbare Versuchsanordnungen aus den philosophischen Romanen der französischen Aufklärung: Was geschieht, wenn ein blauäugiger Optimist von einem Unglück zum nächsten tappt? Voltaire zeigt es uns am ach so traurigen und gerade deshalb über alle Maßen komischen Schicksal seines Candide. Wird etwa die Tugend belohnt oder nicht vielmehr das Laster? Der Marquis de Sade führt uns mit den parallelen Lebensläufen der ungleichen Schwestern Justine und Juliette vor, wo die Schlüssel zu Wohlergehen, Wohlstand und Wollust liegen. Die sprechenden Eigennamen erinnern daran, daß sich hinter den Masken der Figuren Begriffe verbergen: die Arglosigkeit hinter Candide, die Gerechtigkeit hinter Justine, heidnische Grausamkeit und Spott über Rousseaus Empfindsamkeit hinter Juliette.

Dagegen bleiben Saramagos Helden gänzlich unbenannt. Zu ihrer Identifikation dienen Umschreibungen wie "die junge Frau mit der dunklen Brille" oder "der kleine schielende Junge". Als Schwundstufen epischer Formeln verweisen diese Wendungen immer wieder auf eine Blindheit, die sich im Universum des Romans seuchenartig ausbreitet. Dem Leser soll die Illusion genommen werden, er könne Individuen vor seinem geistigen Auge vorüberziehen lassen; die Verweigerung der Namen teilt ihm etwas von der grassierenden Sehschwäche mit, löst die Figuren, "Schatten von Schatten", in jenes milchige Weiß auf, das ihnen vom Glanz der Welt als einzige Farbe noch verblieben ist. Nach einem Jahr Arbeit stellt der Autor jedoch fest, daß seine Blinden wohl ohne Namen, nicht aber ohne Menschlichkeit werden auskommen können. "Ergebnis: eine schöne Anzahl Seiten für den Müll." Der Trost für die verlorene Mühe: Über die Apokalypse triumphiert wieder einmal der Humanismus - was zu beweisen war.

Denn wahrhaft endzeitlich ist das Szenario, das Saramago sich ausgedacht hat: An einer Straßenkreuzung bleibt ein Auto stehen, weil der Fahrer die Ampel nicht mehr sehen kann und nur noch in eine konturenlose Helligkeit blickt. Eine hilfsbereite Seele begleitet ihn nach Hause. Seelenruhig stiehlt sie ihm anschließend den Wagen. Die Strafe folgt auf dem Fuß: Auch der Autodieb erblindet, vielleicht gerade weil er zunehmend auf Verkehrsampeln fixiert ist und sich vor der Blindheit fürchtet. Der von dem ersten Blinden konsultierte Augenarzt wird den Gesichtssinn ebenso verlieren wie alle Patienten im Wartezimmer: "Dann drehte er sich zum Spiegel um, diesmal fragte er nicht, Was kann das sein, er sagte nicht, Es gibt tausend Gründe dafür, daß das menschliche Gehirn sich verschließt, er streckte nur die Hände aus, bis er das Glas berührte, er wußte, daß sein Abbild dort war und ihn anschaute, das Abbild sah ihn, doch er sah sein Abbild nicht." Um die Ausbreitung der Epidemie einzudämmen, ordnet der Staatsapparat sanfte Euphemismen und harte Quarantänemaßnahmen an, verharmlost die Blindheit zum "weißen Übel", kaserniert die Blinden in einer streng bewachten Irrenanstalt und überläßt sie dann sich selbst. In ihrer unglückseligen Zwangsgemeinschaft schaffen die Menschen Ersatz für einen Staat, der in der Anstalt selbst nur noch als tägliche Lautsprecherdurchsage gegenwärtig ist. Bald weicht die prekäre Übereinkunft dem vermeintlichen Recht des Stärkeren; es ist in negativen Utopien nun mal so Sitte.

Die Schwächeren haben dafür als unerwarteten Trumpf die letzten Augen auf ihrer Seite: Die Frau des Arztes hat nur die Liebe zu ihrem Mann vorgeblich blind gemacht. Als einige skrupellose Blinde ein Schreckensregiment errichten, erst alle Wertsachen erpressen, dann die Frauen im Tausch für ein wenig Essen mit unsäglicher Brutalität erniedrigen und vergewaltigen, sticht die Simulantin aus Liebe den pistolenbewehrten Anführer der niederträchtigen Blinden mit einer Schere ab. Die Mordszene leuchtet in den grellen Farben des Melodrams; Blut und Sperma fließen gleichzeitig und in Strömen. Zur Bekräftigung der reinigenden Rache stirbt eine andere geschändete Frau den Opfertod, nachdem sie am Schlafsaal der Bösewichte Feuer gelegt hat. Im Gegensatz zu den erwähnten philosophischen Romanen der Aufklärung schläft bei Saramago die poetische Gerechtigkeit nie ganz fest, sondern wacht ständig über dem Schicksal der Guten, die allerdings völlig gut nicht bleiben können, wollen sie sich der Bösen erwehren. Sie gewinnen ihre Freiheit zurück, weil inzwischen auch alle Soldaten erblindet sind. Die Gewalt im Innern hatte verdeckt, daß die Gewalt von außen längst zusammengebrochen war. So werden die Täter zu Opfern ihrer Taten, so sondert die Rechtsmetaphysik der Erzählung letztlich einen rüstigen Optimismus ab, der kraftvoll die pessimistische Tünche der "furchtbaren Welt" der Blinden durchdringt.

In apokalyptischer Siebenzahl zieht das Fähnlein der Aufrechten aus der Arztpraxis durch die namenlose wüste Stadt und richtet sich allmählich wieder einigermaßen menschenwürdig ein. Inmitten von Wohlstandsruinen und nutzlosen Konsumgütern kehrt man zu den Ursprüngen der Zivilisation zurück. Lebensmittel werden gesammelt, das Fleisch roh verzehrt, das Trinkwasser geschöpft - aus dem Spülkasten einer Toilette. "Wenn der Mensch von den Umständen gebildet wird, so muß man die Umstände menschlich bilden." Dieses einprägsame Fazit hatten einst Karl Marx und Friedrich Engels aus ihrer Lektüre der französischen Materialisten des achtzehnten Jahrhunderts gezogen; diesen Satz, der auch ein passendes Motto zu "Die Stadt der Blinden" hätte abgeben können, zitierte Saramago vor dreizehn Jahren am Beginn seiner Erzählungssammlung "Der Stuhl und andere Dinge". Die Zuspitzung der Verhältnisse auf eine Extremsituation soll die Wurzeln der Entfremdung bloßlegen; sie eröffnet dem einzelnen gleichzeitig Möglichkeiten der Bewährung.

Daher entpuppt sich Saramagos Arztfrau als eine literarische Verwandte des Arztes Rieux, welcher in der "Pest" von Albert Camus im Namen des Gemeinsinns gegen den Eigennutz kämpfte. Auch Saramagos Roman gibt sich als wahrheitsgemäßer "Bericht" aus, der ohne Rückblenden der Verzweigungen vorwärts drängt, auch bei Saramago dient der Roman als allegorisches Vehikel für eine humanistische Botschaft. Die Rede der Figuren wird meist ohne Einleitung in die des Erzählers eingefügt, der Satzrhythmus ist an der gesprochenen Sprache ausgerichtet, was dank der Übersetzungskunst von Ray-Güde Mertin auch in der deutschen Fassung sinnfällig wird. Saramago ist am stärksten, wenn er durch die experimentelle Beseitigung eines Sinnesorgans unsere Wahrnehmung erneuert, wenn das Licht nur noch am Klicken des Schalters zu erkennen ist. Oder wurde es gerade gelöscht? Nein, nein, glücklicherweise siegt das Prinzip Hoffnung. Zu guter Letzt kehrt das Augenlicht aller ebenso plötzlich zurück, wie es verschwunden war. Das ist nun doch zu schön, um wahr zu sein.

José Saramago: "Die Stadt der Blinden". Roman. Aus dem Portugiesischen übersetzt von Ray-Güde Mertin. Rowohlt Verlag, Reinbek 1997. 399 S., geb., 42,- DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Auch die geschätzten Kollegen werden mit der einen oder anderen diaristischen Liebenswürdigkeit bedacht. So fliegen zwischen José Saramago und António Lobo Antunes, den beiden im Ausland bekanntesten unter den portugiesischen Romanautoren der Gegenwart, immer wieder die kleinen spitzen Giftpfeile hin und her, von Tagebuch zu Interview, von Interview zu Tagebuch. Aber hat sich der dicke Rauch über dem Strohfeuer der Eitelkeiten erst einmal verzogen, dann bleiben in der Asche wenigstens einige Halme aus Gold zurück - verstreute Nachrichten von der eigentlichen Arbeit, flüchtige Gedankenspiele, die sich allmählich zum Kern einer Romanhandlung zusammenballen.

Im Frühjahr des Jahres 1993 trägt Saramago Bruchstücke zu einem "Versuch über die Blindheit" mit sich herum und in sein Tagebuch ein. Der Titel scheint schon lange festzuliegen, bevor der Autor am 2. August 1993 mit der Niederschrift des Werks beginnt. Der Rowohlt Verlag läßt die Übersetzung des vor zwei Jahren in Portugal veröffentlichten Textes jetzt als "Die Stadt der Blinden" erscheinen, wodurch leider die Spannung zwischen dem in der Überschrift versprochenen Essay und der gleich darunter angebrachten Gattungsbezeichnung "Roman" verlorengeht. Schon bald wurde sich Saramago klar, daß er in seiner Einbildungskraft ein hybrides Gewächs aus Begriff und Anschauung züchtete, "einen Essay, der kein Essay ist, einen Roman, der vielleicht keiner ist, eine Allegorie, eine ,philosophische' Erzählung, wenn denn dieses Jahrhundert solche Dinge braucht".

Am Anfang steht der Einfall, allen Romanfiguren den für die Orientierung wohl wichtigsten unserer fünf Sinne zu rauben, sie allesamt mit Blindheit zu schlagen. Wenn sie aufeinander losgehen, wird ihnen die Welt zu einer Art imaginärem Laboratorium, durch das sie sich tasten und in dem sie sich bewähren müssen. Statt des stets abwesenden Gottes protokolliert ein ironisch distanzierter Erzähler die Reaktionen - wie ein Experimentator, der schaut, was die weißen Mäuse in dem Glasbehälter vor ihm so alles anstellen. In der Tat kennen wir vergleichbare Versuchsanordnungen aus den philosophischen Romanen der französischen Aufklärung: Was geschieht, wenn ein blauäugiger Optimist von einem Unglück zum nächsten tappt? Voltaire zeigt es uns am ach so traurigen und gerade deshalb über alle Maßen komischen Schicksal seines Candide. Wird etwa die Tugend belohnt oder nicht vielmehr das Laster? Der Marquis de Sade führt uns mit den parallelen Lebensläufen der ungleichen Schwestern Justine und Juliette vor, wo die Schlüssel zu Wohlergehen, Wohlstand und Wollust liegen. Die sprechenden Eigennamen erinnern daran, daß sich hinter den Masken der Figuren Begriffe verbergen: die Arglosigkeit hinter Candide, die Gerechtigkeit hinter Justine, heidnische Grausamkeit und Spott über Rousseaus Empfindsamkeit hinter Juliette.

Dagegen bleiben Saramagos Helden gänzlich unbenannt. Zu ihrer Identifikation dienen Umschreibungen wie "die junge Frau mit der dunklen Brille" oder "der kleine schielende Junge". Als Schwundstufen epischer Formeln verweisen diese Wendungen immer wieder auf eine Blindheit, die sich im Universum des Romans seuchenartig ausbreitet. Dem Leser soll die Illusion genommen werden, er könne Individuen vor seinem geistigen Auge vorüberziehen lassen; die Verweigerung der Namen teilt ihm etwas von der grassierenden Sehschwäche mit, löst die Figuren, "Schatten von Schatten", in jenes milchige Weiß auf, das ihnen vom Glanz der Welt als einzige Farbe noch verblieben ist. Nach einem Jahr Arbeit stellt der Autor jedoch fest, daß seine Blinden wohl ohne Namen, nicht aber ohne Menschlichkeit werden auskommen können. "Ergebnis: eine schöne Anzahl Seiten für den Müll." Der Trost für die verlorene Mühe: Über die Apokalypse triumphiert wieder einmal der Humanismus - was zu beweisen war.

Denn wahrhaft endzeitlich ist das Szenario, das Saramago sich ausgedacht hat: An einer Straßenkreuzung bleibt ein Auto stehen, weil der Fahrer die Ampel nicht mehr sehen kann und nur noch in eine konturenlose Helligkeit blickt. Eine hilfsbereite Seele begleitet ihn nach Hause. Seelenruhig stiehlt sie ihm anschließend den Wagen. Die Strafe folgt auf dem Fuß: Auch der Autodieb erblindet, vielleicht gerade weil er zunehmend auf Verkehrsampeln fixiert ist und sich vor der Blindheit fürchtet. Der von dem ersten Blinden konsultierte Augenarzt wird den Gesichtssinn ebenso verlieren wie alle Patienten im Wartezimmer: "Dann drehte er sich zum Spiegel um, diesmal fragte er nicht, Was kann das sein, er sagte nicht, Es gibt tausend Gründe dafür, daß das menschliche Gehirn sich verschließt, er streckte nur die Hände aus, bis er das Glas berührte, er wußte, daß sein Abbild dort war und ihn anschaute, das Abbild sah ihn, doch er sah sein Abbild nicht." Um die Ausbreitung der Epidemie einzudämmen, ordnet der Staatsapparat sanfte Euphemismen und harte Quarantänemaßnahmen an, verharmlost die Blindheit zum "weißen Übel", kaserniert die Blinden in einer streng bewachten Irrenanstalt und überläßt sie dann sich selbst. In ihrer unglückseligen Zwangsgemeinschaft schaffen die Menschen Ersatz für einen Staat, der in der Anstalt selbst nur noch als tägliche Lautsprecherdurchsage gegenwärtig ist. Bald weicht die prekäre Übereinkunft dem vermeintlichen Recht des Stärkeren; es ist in negativen Utopien nun mal so Sitte.

Die Schwächeren haben dafür als unerwarteten Trumpf die letzten Augen auf ihrer Seite: Die Frau des Arztes hat nur die Liebe zu ihrem Mann vorgeblich blind gemacht. Als einige skrupellose Blinde ein Schreckensregiment errichten, erst alle Wertsachen erpressen, dann die Frauen im Tausch für ein wenig Essen mit unsäglicher Brutalität erniedrigen und vergewaltigen, sticht die Simulantin aus Liebe den pistolenbewehrten Anführer der niederträchtigen Blinden mit einer Schere ab. Die Mordszene leuchtet in den grellen Farben des Melodrams; Blut und Sperma fließen gleichzeitig und in Strömen. Zur Bekräftigung der reinigenden Rache stirbt eine andere geschändete Frau den Opfertod, nachdem sie am Schlafsaal der Bösewichte Feuer gelegt hat. Im Gegensatz zu den erwähnten philosophischen Romanen der Aufklärung schläft bei Saramago die poetische Gerechtigkeit nie ganz fest, sondern wacht ständig über dem Schicksal der Guten, die allerdings völlig gut nicht bleiben können, wollen sie sich der Bösen erwehren. Sie gewinnen ihre Freiheit zurück, weil inzwischen auch alle Soldaten erblindet sind. Die Gewalt im Innern hatte verdeckt, daß die Gewalt von außen längst zusammengebrochen war. So werden die Täter zu Opfern ihrer Taten, so sondert die Rechtsmetaphysik der Erzählung letztlich einen rüstigen Optimismus ab, der kraftvoll die pessimistische Tünche der "furchtbaren Welt" der Blinden durchdringt.

In apokalyptischer Siebenzahl zieht das Fähnlein der Aufrechten aus der Arztpraxis durch die namenlose wüste Stadt und richtet sich allmählich wieder einigermaßen menschenwürdig ein. Inmitten von Wohlstandsruinen und nutzlosen Konsumgütern kehrt man zu den Ursprüngen der Zivilisation zurück. Lebensmittel werden gesammelt, das Fleisch roh verzehrt, das Trinkwasser geschöpft - aus dem Spülkasten einer Toilette. "Wenn der Mensch von den Umständen gebildet wird, so muß man die Umstände menschlich bilden." Dieses einprägsame Fazit hatten einst Karl Marx und Friedrich Engels aus ihrer Lektüre der französischen Materialisten des achtzehnten Jahrhunderts gezogen; diesen Satz, der auch ein passendes Motto zu "Die Stadt der Blinden" hätte abgeben können, zitierte Saramago vor dreizehn Jahren am Beginn seiner Erzählungssammlung "Der Stuhl und andere Dinge". Die Zuspitzung der Verhältnisse auf eine Extremsituation soll die Wurzeln der Entfremdung bloßlegen; sie eröffnet dem einzelnen gleichzeitig Möglichkeiten der Bewährung.

Daher entpuppt sich Saramagos Arztfrau als eine literarische Verwandte des Arztes Rieux, welcher in der "Pest" von Albert Camus im Namen des Gemeinsinns gegen den Eigennutz kämpfte. Auch Saramagos Roman gibt sich als wahrheitsgemäßer "Bericht" aus, der ohne Rückblenden der Verzweigungen vorwärts drängt, auch bei Saramago dient der Roman als allegorisches Vehikel für eine humanistische Botschaft. Die Rede der Figuren wird meist ohne Einleitung in die des Erzählers eingefügt, der Satzrhythmus ist an der gesprochenen Sprache ausgerichtet, was dank der Übersetzungskunst von Ray-Güde Mertin auch in der deutschen Fassung sinnfällig wird. Saramago ist am stärksten, wenn er durch die experimentelle Beseitigung eines Sinnesorgans unsere Wahrnehmung erneuert, wenn das Licht nur noch am Klicken des Schalters zu erkennen ist. Oder wurde es gerade gelöscht? Nein, nein, glücklicherweise siegt das Prinzip Hoffnung. Zu guter Letzt kehrt das Augenlicht aller ebenso plötzlich zurück, wie es verschwunden war. Das ist nun doch zu schön, um wahr zu sein.

José Saramago: "Die Stadt der Blinden". Roman. Aus dem Portugiesischen übersetzt von Ray-Güde Mertin. Rowohlt Verlag, Reinbek 1997. 399 S., geb., 42,- DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Saramago verarbeitet ein sehr interessantes Thema mittels einer ungewöhnlichen - wie ich finde harten

Sprache. Die Spannung ließ mich Seite um Seite verschlingen.

Getrübt wurde der ausgezeichnete Eindruck ein wenig durch das

Ende. Es schien mir so, als ob der Autor für sich …

Mehr

Saramago verarbeitet ein sehr interessantes Thema mittels einer ungewöhnlichen - wie ich finde harten

Sprache. Die Spannung ließ mich Seite um Seite verschlingen.

Getrübt wurde der ausgezeichnete Eindruck ein wenig durch das

Ende. Es schien mir so, als ob der Autor für sich dachte: "Genug geschrieben, jetzt möchte ich fertig werden."

Wie auch immer, dieses Buch hat in mir eine Saramago-Manie geweckt. Ich freue mich auf weitere spannende Lesestunden

mit José Saramago.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Jeder ist sich selbst der nächste. Aber jeder ist blind. Was tun, wenn eine Epidemie durchs Land geht, die alle anderen blind macht und du bist der Einzige, der noch etwas sieht? Eine hervorragender Roman. Absolute Spitzenklasse.

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Traurige Wahrheit über das menschliche Dasein und seinen Verfall

Ganz plötzlich erblindet ein Mann in seinem Auto. Ein Hilfsbereiter bringt ihn nach Hause, nützt jedoch anschließend die Blindheit des Mannes aus und stiehlt dessen Fahrzeug. Doch auch er erblindet. In der …

Mehr

Traurige Wahrheit über das menschliche Dasein und seinen Verfall

Ganz plötzlich erblindet ein Mann in seinem Auto. Ein Hilfsbereiter bringt ihn nach Hause, nützt jedoch anschließend die Blindheit des Mannes aus und stiehlt dessen Fahrzeug. Doch auch er erblindet. In der Augenarztpraxis multiplizieren sich die Opfer und dann geht es Schlag auf Schlag. Immer mehr Menschen erblinden und schließlich reagiert das Ministerium auf die erkennbare Epidemie und kaserniert die Blinden, bald sogar schon die vermutlich Infizierten in einer alten Irrenanstalt. Einzig die Frau des Augenarztes bleibt verschont, hält diesen Vorteil jedoch lange für sich, um zunächst einfach nur ihrem Mann beizustehen, später um die Blinden einigermaßen sinnvoll zu unterstützen.

In unnachahmlicher Weise beschreibt der Nobelpreisträger Saramago ohne Umschweife und mangels jeglicher Störung durch überflüssige Satzzeichen zu verfolgen in seiner Allegorie die Entwicklung der Zufallsgemeinschaft mit ihren individuellen Schicksalen und Hoffnungen, Enttäuschungen und den sich schnell ergebenden Erniedrigungen. Es ist erschreckend, zu erfahren, wie sich Menschen verändern (können) und vermutlich wirkt das auch deshalb so stark, weil sich der Leser, die Leserin schnell selbst zu entdecken glaubt beziehungsweise erschreckt die Möglichkeit der Wesensveränderung auch bei sich erkennt.

Grausam, Ekel erregend und erschütternd bekommt man den Untergang des Menschlichen, der Verantwortung, Liebe, Seele, Zivilisation und Würde vor Augen geführt. Zudem verfolgt man die absolute Entgleisung zivilisatorischer Kraft, die völlig abstrus aus einer vormals demokratischen, aufgeklärten Gesellschaft binnen Stunden zu einer diktatorisch unterdrückten Masse mit verborgenen, aber nun aufbrechenden Perversionen mutiert. Es wird schnell deutlich, dass die genutzte Metapher des Autors greift: Blind sein bedeutet nicht nur Nichts zu sehen!

Als die zusammengepferchte Ansammlung lediglich Sehbehinderter – was prinzipiell wahrlich nicht Bedrohliches oder gar Abstoßendes darstellt – beginnt, in niedrigster Weise sich gegenseitig unter Missachtung jeglicher Grundwerte und angeeigneter oder erlernter Verhaltenskodizes zu verletzen, zu unterdrücken und zu erniedrigen, sich gegenseitig in einem aussichtslosen Kampf und menschenunwürdigen Umgang miteinander auszurotten, offenbart sich die Frau des Arztes mit ihrer Fähigkeit zu sehen als scheinbare Befreierin.

Die wieder gewonnene Freiheit ist nur eine vermeintliche, denn die vorherigen Werte und Besitztümer erweisen sich letztlich als überflüssig und wertlos, Grundbedürfnisse auf den Rücken Anderer zu befriedigen wird zum täglichen und einzigen Überlebenskampf. Die unsinnig Eingesperrten betreten das Ende der Zivilisation, das überall vorherrschende Chaos, gegen das die Sehende mit unbändiger und unerschütterlicher Kraft angeht und so überzeugend wirkt, dass sich gegen Ende ein Hoffnungsstreif am Firmament der durch Exkremente, Müll und Zerstörung gezeichneten Stadt erahnen lässt.

Die in der Geschichte versteckte oder auch offensichtliche Allegorie auf die Unmenschlichkeit im menschlichen Alltag, auf die Blindheit der Sehenden und Herrschenden, ergreift, rüttelt auf und lässt über die Grundanliegen der Gesellschaft, des Menschlichen an sich und den Sinn eines würdigen Lebens oder besser noch über die Würde eines Lebens nachsinnieren. „Die Stadt der Blinden“ ist ein einzigartiges Buch, das zu lesen Pflicht sein müsste, um die Bedeutung des menschlichen Miteinanders, den Wert der Solidargemeinschaft und die Kraft von Würde und Liebe für jede und jeden Einzelnen nachhaltig zu vermitteln.

© 8/2006, Uli Geißler, Freier Journalist, Fürth/Bay.

Weniger

Antworten 3 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 3 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Ein Autofahrer steht an einer roten Ampel. Dass das Licht auf grün wechselt sieht er nicht. Von einer Sekunde auf die andere ist er erblindet. Wie eine Grippe breitet sich die Blindheit auf andere Menschen aus. Die Regierung ist machtlos und steckt alle Erblindeten in eine ehamalige …

Mehr

Ein Autofahrer steht an einer roten Ampel. Dass das Licht auf grün wechselt sieht er nicht. Von einer Sekunde auf die andere ist er erblindet. Wie eine Grippe breitet sich die Blindheit auf andere Menschen aus. Die Regierung ist machtlos und steckt alle Erblindeten in eine ehamalige Irrenanstalt in Quarantäne. Doch unter ihnen ist auch eine Sehende, die sich nicht von ihrem blinden Mann trennen wollte. Sie beobachtet, wie sich die eingeschlossenen Menschen immer mehr in skrupellose Bestien verwandeln.

Nicht nur Science Fiction, sondern auch eine Gesellschaftskritik ist das Werk José Saramagos. Er beschreibt nüchtern und zugleich fesselnd von den tiefen Menschheitsabgründen, die sich während der Epidemie immer mehr auftun.

Weniger

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Ein hervorragender Roman über das beklemmende Gefühl, verloren zu sein inmitten einer Welt, in der ethische und moralische Hüllen fallen. Jeder ist sich selbst der Nächste, er muss es sein, um zu überleben. Gleichzeitig ein Roman, der um die ewige Frage kreist: "Wer bin …

Mehr

Ein hervorragender Roman über das beklemmende Gefühl, verloren zu sein inmitten einer Welt, in der ethische und moralische Hüllen fallen. Jeder ist sich selbst der Nächste, er muss es sein, um zu überleben. Gleichzeitig ein Roman, der um die ewige Frage kreist: "Wer bin ich für mich selbst?" Ein echtes Leseerlebnis und ein Buch, das mich von der ersten bis zur letzten Seite nicht mehr los gelassen hat.

Weniger

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Irgendwo in einer namenlosen Stadt, ist eine Seuche, eine Epidemie ausgebrochen. Mehr und mehr Menschen erblinden, ohne ersichtlichen Grund. Der Staat greift ein und lässt die Erblindeten einsperren. Sie werden in ein leerstehendes Irrenhaus gebracht und müssen dort unter unmenschlichen …

Mehr

Irgendwo in einer namenlosen Stadt, ist eine Seuche, eine Epidemie ausgebrochen. Mehr und mehr Menschen erblinden, ohne ersichtlichen Grund. Der Staat greift ein und lässt die Erblindeten einsperren. Sie werden in ein leerstehendes Irrenhaus gebracht und müssen dort unter unmenschlichen Umständen leben. Es geht ums nackte Überleben. Ein Überlebenskampf, den die Insassen unmöglich gewinnen können. Schlechtes Gewissen kennen die Soldaten nicht. Familien werden auseinander gerissen. Nur eine einzige Frau, die vorgespielt hat blind zu sein um bei ihrem Mann zu bleiben, ist mutig genug...Mit ihrer Hilfe könnte ein Ausbruch aus dem Gefängnis gelingen...<br />Das Buch ist ziemlich heftig. Es ist sehr dramatisch und auf jeden Fall sollte man es erst lesen, wenn man sich wirklich dafür bereit fühlt. Es ist einer der Romane, die einem ewig im Gedächtnis bleiben. Es ist nichts für einen gemütlichen Leseabend auf dem Sofa, weil es ein Mix aus Horror, Fantasy und Dramatik ist.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Eine Horrorvorstellung die einen sehr betroffen macht und unheimlich Angst verursacht. An manchen Stellen der Story läuft einem förmlich der Angstschweiß den Rücken runter. Ein Roman der fesselt und in seinen Bann zieht. Für dieses Buch sollte man keine schwachen Nerven …

Mehr

Eine Horrorvorstellung die einen sehr betroffen macht und unheimlich Angst verursacht. An manchen Stellen der Story läuft einem förmlich der Angstschweiß den Rücken runter. Ein Roman der fesselt und in seinen Bann zieht. Für dieses Buch sollte man keine schwachen Nerven haben!

Weniger

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Plötzlich ist man blind und wird in Quarantäne gesteckt. Wegen der Ansteckung, wird gesagt. Doch dort sind viele Menschen und jeder will alles.... ein unheimlich ehrliches Buch über den Egoismus des Einzelnen und darüber, dass es auch andere Menschen gibt.

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Wer schauen kann, der sehe

In einer unbekannten Stadt erblinden nach und nach immer mehr Menschen. Auch den freundlichen Helfern, die den Erblindeten zur Seite stehen, ergeht es nicht besser. Sie ereilt das gleiche Schicksal. Es ist keine gewöhnliche Blindheit, sondern die Welt erscheint den …

Mehr

Wer schauen kann, der sehe

In einer unbekannten Stadt erblinden nach und nach immer mehr Menschen. Auch den freundlichen Helfern, die den Erblindeten zur Seite stehen, ergeht es nicht besser. Sie ereilt das gleiche Schicksal. Es ist keine gewöhnliche Blindheit, sondern die Welt erscheint den Probanden weiß.

Der Staat geht von einer Epidemie aus und reagiert mit Ausgrenzung. Die Blinden werden interniert und sich selbst überlassen. Wer sich den Anordnungen des Militärs widersetzt, wird erschossen.

Die Ordnung bricht allmählich zusammen und aus einer einst kultivierten Gesellschaft entwickelt sich ein Horrorszenario. Das gilt nicht nur für die Gewalt des Machtapparates gegenüber den Bürgern, sondern auch für die Verhältnisse der Blinden untereinander im Internierungslager.

Die Blindheit dient dem Autor als Metapher für eine tiefgehende geistige Blindheit. Die Gesellschaft löst sich auf und die Menschen verlieren ihre Moral. Aber ein Hoffnungsschimmer bleibt: So wie auch Diktaturen eine Gegenkraft erzeugen, gibt es unter den Blinden eine Sehende. Sie wird zur Leitfigur und zum Hoffnungsträger einer Gruppe von Blinden.

José Saramago, portugiesischer Literaturnobelpreisträger, stellt die Frage nach dem Kern des Menschseins, nach Gut und Böse und dem, was sich hinter der kultivierten Fassade verbirgt. Dies ist ihm auf beeindruckende Weise gelungen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Die Handlung an und für sich ist nicht schlecht, da aber die Sätze unendlich lang sind und die direkte Rede nicht durch Gänsefüschen gekennzeichnet ist, wird der Leser sehr verwirrt. Die plötzliche Wandlung am Ende des Romans wirkt, als hätte der Autor keine Lust mehr …

Mehr

Die Handlung an und für sich ist nicht schlecht, da aber die Sätze unendlich lang sind und die direkte Rede nicht durch Gänsefüschen gekennzeichnet ist, wird der Leser sehr verwirrt. Die plötzliche Wandlung am Ende des Romans wirkt, als hätte der Autor keine Lust mehr gehabt.

Weniger

Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich