Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

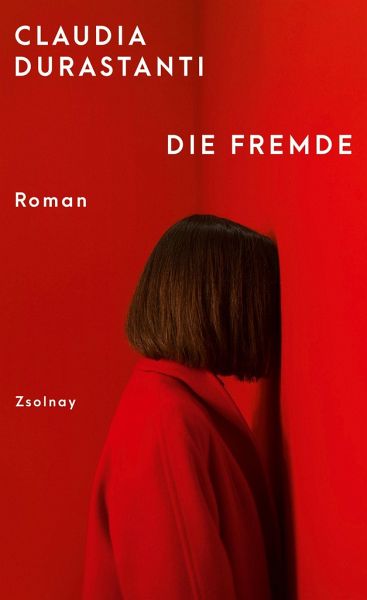

"Claudia Durastantis Roman ist eine Rettungsboje in den dunklen Gewässern der Erinnerung." (Ocean Vuong) - Eine außergewöhnliche Familiengeschichte über das AndersseinClaudia Durastanti erzählt in ihrem von der Kritik gefeierten Roman eine ganz besondere Familiengeschichte. Es ist ihre eigene. Beide Eltern sind gehörlos. In den sechziger Jahren sind sie nach New York ausgewandert. Claudia kommt in Brooklyn zur Welt und als kleines Mädchen zurück in ein abgelegenes Dorf in Italien. Mit Büchern bringt sie sich selbst die Sprache bei, die ihr die Eltern nicht geben können. Aus allen Fac...

"Claudia Durastantis Roman ist eine Rettungsboje in den dunklen Gewässern der Erinnerung." (Ocean Vuong) - Eine außergewöhnliche Familiengeschichte über das AndersseinClaudia Durastanti erzählt in ihrem von der Kritik gefeierten Roman eine ganz besondere Familiengeschichte. Es ist ihre eigene. Beide Eltern sind gehörlos. In den sechziger Jahren sind sie nach New York ausgewandert. Claudia kommt in Brooklyn zur Welt und als kleines Mädchen zurück in ein abgelegenes Dorf in Italien. Mit Büchern bringt sie sich selbst die Sprache bei, die ihr die Eltern nicht geben können. Aus allen Facetten dieses Andersseins hat Claudia Durastanti einen außergewöhnlichen Roman gemacht. Von den euphorischen Geschichten einer wilden italoamerikanischen Familie in den Sechzigern bis ins gegenwärtige London. Dieser Roman lässt einen keine Zeile lang unberührt.

Claudia Durastanti, 1984 in Brooklyn geboren, ist Schriftstellerin und Übersetzerin. Sie war Fellow für Literaturwissenschaft an der American Academy in Rom und gehört zu den Gründer:innen des Italian Festival of Literature in London. Sie schreibt für 'La Repubblica' und lebt in London. Sie erhielt bereits zahlreiche Preise und Auszeichnungen. 'Die Fremde' (Zsolnay 2021) war auf der Shortlist für den Premio Strega und wurde in viele Sprachen übersetzt.

Produktdetails

- Verlag: Paul Zsolnay Verlag

- Originaltitel: La straniera

- Artikelnr. des Verlages: 551/07200

- 2. Aufl.

- Seitenzahl: 304

- Erscheinungstermin: 15. Februar 2021

- Deutsch

- Abmessung: 205mm x 131mm x 28mm

- Gewicht: 380g

- ISBN-13: 9783552072008

- ISBN-10: 3552072004

- Artikelnr.: 60344857

Herstellerkennzeichnung

Zsolnay-Verlag

Vilshofener Straße 10

81679 München

info@hanser.de

"Was für eine Geschichte! [...] Es ist ein Buch, das an nichts Großes oder Romanhaftes glaubt, weil es auf faszinierende Weise gar nicht anders kann, als die Details zu sehen. [...] In Die Fremde kann man schön sehen, wie sich der Kinderblick allmählich weitet und die Erzählerin zu dem wird, was auch die Autorin ist: eine brillante Analytikerin selbsterlebter Gegenwart." Paul Jandl, NZZ, 28.04.21 "Diesem grell leuchtenden Strom von Durastantis Erinnerungsarbeit kann man sich einfach nicht entziehen. Die heute 36-jährige Autorin beherrscht die stilistischen Register, die sie zieht, mit verblüffender Eleganz. Dank der charismatischen Titelfigur, deren Vorname bis zuletzt verschwiegen wird, sticht das Buch aus der langen Reihe autofiktionaler

Mehr anzeigen

Publikationen heraus." Heinz Gorr, Bayern2-Favoriten, 27.04.21 "In ihrem Roman Die Fremde verwandelt sie krasse Kindheitserlebnisse in leuchtende Literatur. [...] Das alles liest man atemlos, hin- und hergerissen zwischen Fassungslosigkeit und Mitgefühl." Katja Nele Bode, Brigitte Woman, Mai 2021 "Wortmächtig erzählt die Autorin vom Leben der Familie über Kontinente hinweg. Ein zutiefst verstörendes Buch, passend zu einer Zeit, in der sich so viele fremd fühlen." Susanne Kippenberger, Der Tagesspiegel, 29.03.21 "Empathisch, aber ohne ihren Lesern Gefühle aufzuzwingen, intim, aber nie unangenehm privat, unsentimental und mit Humor. [...] eine Geschichte mit so außergewöhnlichen Protagonisten, wie man sie sich fast nicht ausdenken kann." Anna Vollmer, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 14.03.21 "Von einer spröden Schönheit und selbstbewussten Eigenart." Stefan Kister, Stuttgarter Zeitung, 10.03.21 "Durastanti springt von einem Gedanken zumnächsten, von der Poesie zur Prosa, von einer Überhöhung zu einer nüchternen Passage, als ob es unmöglich wäre, ihre Lebensgeschichte linear zu erzählen. Es gibt in diesem Buch unzählige Themen, die den Roman dicht werden lassen, an manchen Stellen sogar so sehr, dass man seine Gegenstände nicht in aller Tiefe erfassen kann." Francesca Polistina, Süddeutsche Zeitung, 09.03.21 "Ein sehr poetisches Buch." Jagoda Marinic, ZDF Das Literarische Quartett, 26.02.21 "Ein Text, der enorme Echtheit vermittelt." Juli Zeh, ZDF Das Literarische Quartett, 26.02.21 "In nahezu jedem Absatz gelingt es ihr, eine kleine literarische Welt zu erschaffen, die unter die Haut geht." Irene Prugger, Wiener Zeitung, 27.02.21 "Ein großer Wurf." Andrea Seibel, Literarische Welt, 27.02.21 "Dass Menschen auf verschiedene Weisen immer häufiger marginal bleiben und Nomaden werden, das macht das sehr lesenswerte Buch auch noch zu einem aktuellen Autodafé." Michael Freund, Standard Album, 20.02.21 "Egal ob italo-amerikanische Wohnviertel in Brooklyn, verlassene Dörfer in der Basilicata, oder die neue Heimat East-London, überall gelingen ihr überzeugende Milieustudien." Christine Gorny-Hansen, Radio Bremen Zwei, 17.02.21 "Eine junge literarische Stimme, die sich voll tobender Empathie und geistreicher Euphorie an den alten Themen abarbeitet, abarbeiten muss." Bernd Melichar, Kleine Zeitung, 13.02.21

Schließen

Eine junge Frau zwischen den Welten. Ihre Eltern sind beide gehörlos, haben ihre eigene Sprache aber keine, die sie mit der Tochter teilen. In Brooklyn geboren wächst sie in einem süditalienischen Dorf auf, wo sie jedoch nie wirklich dazugehört. Sie weiß nicht, welcher …

Mehr

Eine junge Frau zwischen den Welten. Ihre Eltern sind beide gehörlos, haben ihre eigene Sprache aber keine, die sie mit der Tochter teilen. In Brooklyn geboren wächst sie in einem süditalienischen Dorf auf, wo sie jedoch nie wirklich dazugehört. Sie weiß nicht, welcher Schicht sie angehört, verbringt die Sommer in den USA, wo sie bei den Cousinen ebenfalls eine Fremde bleibt. Auch an der Universität und später in England kann sie das Gefühl nicht ablegen, zwischen allen zu schweben und ihren Platz nicht zu finden. Sie kommt sich fast wie eine Betrügerin vor, als sie in die akademischen Kreise eindringt und verarbeitet ihre Erlebnisse und Emotionen nun literarisch, die einzige Form, die nicht in der Realwelt festgelegt ist und so auch ihr einen Heimatort liefert.

„Meine Mutter fehlte mir, wenn sie verschwand, aber sie war nebelhaft und mein Vater eine tiefschwarze Galaxie, die jede physikalische Theorie widerlegte.“

„Die Fremde“ ist Claudia Durastantis vierter Roman und scheinbar der erste, der in deutscher Übersetzung erschienen ist, obwohl die Autorin bereits mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet wurde und sie sich als Mitbegründerin des Italian Festival of Literature in London und Beraterin der Mailänder Buchmesse einen Namen gemacht hat. Der autobiografische Roman gibt Einblicke in eine außergewöhnliche Familie und einer großen Einsamkeit, die sie als Kind und Jugendliche empfunden hat.

„ich fürchtete, jemand könnte mich als das erkennen, was ich war: eine, die sich eingeschlichen hatte. Ich trug die richtigen Kleider, besaß das gleiche Telefon wie die anderen, aber ich hatte arbeiten müssen, um es mir zu beschaffen, (...)“

Wie soll man sich in der Welt zurechtfinden, wenn die Eltern in ihrer ganz eigenen leben? Claudia Durastanti schildert die Begegnung der Eltern und den Freigeist ihrer Mutter, die – als Gehörlose außerhalb aller gesellschaftlichen Normen stehen – genau das auslebt, was sie möchte, keine Grenzen und Konventionen kennt und daher frei ist von allen Zwängen, die ihre Tochter umso stärker wahrnimmt. Diese nähert sich über Familie, Orte, Gesundheit, Arbeit und Liebe immer wieder der Mutter an, die jedoch für sie wie auch für den Rest der Familie eine Fremde bleibt.

Die große Verunsicherung und Einsamkeit des Mädchens und der jungen Frau sind in jeder Zeile zu spüren, ebenso wie die Bewunderung für die Eltern, die sich scheinbar unbeschwert finden konnten, weil sie sich finden mussten. Die Autorin findet eine poetische Sprache, um die Emotionen zum Ausdruck zu bringen und die Höhenflüge der Mutter ebenso wie die Tiefen von Verwirrung und Depression akzentuiert wiederzugeben.

Obwohl stark autobiografisch schon jetzt für mich einer der vor allem sprachlich stärksten Romane des Jahres 2021.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Wie ein Kaleidoskop - Mit dem Buch „Die Fremde“, erschienen im Verlag Paul Zsolnay, erzählt Claudia Durastanti ihre Geschichte und die ihrer Familie. Sie nutzt dabei den Wechsel zwischen Realität und Fiktion. Vieles dreht sich um ihre gehörlosen Eltern oder in erster Linie …

Mehr

Wie ein Kaleidoskop - Mit dem Buch „Die Fremde“, erschienen im Verlag Paul Zsolnay, erzählt Claudia Durastanti ihre Geschichte und die ihrer Familie. Sie nutzt dabei den Wechsel zwischen Realität und Fiktion. Vieles dreht sich um ihre gehörlosen Eltern oder in erster Linie um ihre Mutter, die Claudia manchmal nicht taub, sondern „verrückt“ erscheint, und deren Andersartigkeit nicht im Stummsein begründet sei.

Familie – Reisen – Gesundheit – Arbeit und Geld – Liebe: In diese Bereiche ist das Buch unterteilt und innerhalb der Bereiche finden sich weitere Titel, zu denen Claudia Durastanti erzählt. Was jedoch auf den ersten Blick wohl sortiert aussieht, erscheint im nächsten Augenblick unsortiert wie ein durcheinander geratenes Puzzle. Aus einer Erzählung heraus springen die Gedanken plötzlich in eine andere Szene, zu anderen Menschen, an einen anderen Ort. Oft bekomme ich dadurch nicht alles „auf die Reihe“, aber dennoch bin ich fasziniert.

Das Buch liest sich so „schräg“, dass gerade das die Geschichte besonders macht. Dazu gehört auch, dass ich zeitweise das Gefühl nicht loswerde, keinen wirklichen Zugang zu finden. Manchmal fühle ich mich, als hätte ich mit dem Buch ein Kaleidoskop in der Hand, das bei dem kleinsten Dreh ein anderes Bild erzeugt.

Ich musste mir Zeit und das Buch immer wieder zur Hand nehmen, bevor ich alles – auch mich selbst – sortiert hatte. Am Ende haben mich Sätze überzeugt wie diese:

„…sehe Claudia und ihren Bruder umarmt auf dem Sofa sitzen – mit Mandarinen, dreckigen Socken und Horrorfilmen!“

„…passt sich alles, was meine Eltern berühren, ihrem Verfall an…“

„…Tomatendosen, die als Blumentöpfe für Gemüse benutzt werden, und die langen, meist schon klapprigen Autos – das alles erinnert mich an einen Ort, an dem ich glücklich war.“ Es gibt nicht viele Sätze, aus denen klar wird, dass Claudia glücklich war.

Ich gebe meine Empfehlung für dieses Buch weiter mit dem Rat, sich Zeit zu nehmen für eine besondere Geschichte.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Einen Roman über sich selbst und ihr nächstes Umfeld, ihre Familie, hat die Italienerin Claudia Durastani verfasst. Zumindest stimmt der Rahmen - die Tochter taubstummer Eltern ist gemeinsam mit ihrem Bruder in Italien und in den Vereinigten Staaten aufgewachsen, als Erwachsene hat sie …

Mehr

Einen Roman über sich selbst und ihr nächstes Umfeld, ihre Familie, hat die Italienerin Claudia Durastani verfasst. Zumindest stimmt der Rahmen - die Tochter taubstummer Eltern ist gemeinsam mit ihrem Bruder in Italien und in den Vereinigten Staaten aufgewachsen, als Erwachsene hat sie sich London als Wahlheimat ausgesucht.

Doch für mich scheint sie lebenslang - zumindest bis jetzt, als Mitte der 1980er Geborene hat sie hoffentlich noch viele Jahre vor sich - eine Suchende zu sein, eine Getriebene, die durch die komplizierten und komplexen Eltern - zeitweise scheint es, dass die Taubstummheit das Geringste war, was sie ausmachte - nicht zur Ruhe fand bzw. findet. Und natürlich auch durch die Lebensumstände.

Sie ist kein Flüchtling, aber ihr Lebensstil ist nicht weit entfernt von dem der Flüchtenden. Ihre Eltern werden darstellt als ziemlich schrilles Paar, das da zueinander findet.Claudias Vater ist stets Mittelpunkt jeder Gesellschaft ungeachtet seiner Einschränkungen, sie machen sich gegenseitig unglücklich, schon lange, bevor sie sich trennen.

Claudia. Ist es sie selbst, die sie uns vorstellt, oder einfach eine beliebige Frau, deren Erfahrungen in einigen Aspekten mit den Ihrigen überein stimmen? Da sie ihr Werk als Roman bezeichnet, kann sie im Prinzip derart Beliebiges einbringen - denn ein Roman bedeutet Fiktion in Gegensatz zu einem Sachbuch, das reale Fakten präsentieren sollte. Jedenfalls wird diese Claudia als Person dargestellt, die sich mehr und mehr in sich selbst verliert. Eine Suchende. Keine Findende.

Ein Roman, der mir immer rätselhafter wurde, den ich zudem als wenig unterhaltsam empfand. Wenn ich doch wenigstens einen Gewinn daraus gezogen hätte. So jedoch bleibt es für mich ein sehr verwirrendes Werk, das ich nicht weiter empfehlen möchte.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

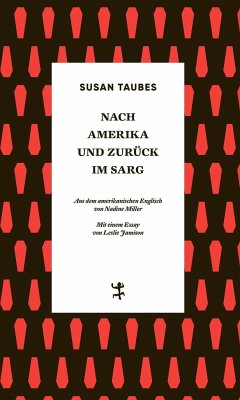

Andere Kunden interessierten sich für