Nicht lieferbar

Matthias Nawrat

Gebundenes Buch

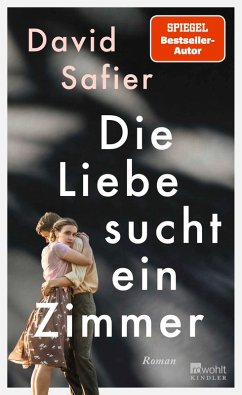

Der traurige Gast

Es ist der Winter des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche. Ein Mann ohne Namen begegnet den Menschen in seiner Umgebung mit neuer Aufmerksamkeit: Dariusz, dem Tankwart, der einmal Chirurg war und einen Sohn hatte, der in Südamerika verschwand. Eli, dem polternden Überlebenskünstler. Oder Dorota, der alten polnischen Architektin, deren intellektuelle Energie auf ihn genauso verwirrend wie ansteckend wirkt. Sie erzählen ihm aus ihrem Leben, aber nicht nur: Ihre Geschichte ist unsere gewesen, und sie wird unsere sein."Der traurige Gast" ist eine Selbst- und Wel...

Es ist der Winter des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche. Ein Mann ohne Namen begegnet den Menschen in seiner Umgebung mit neuer Aufmerksamkeit: Dariusz, dem Tankwart, der einmal Chirurg war und einen Sohn hatte, der in Südamerika verschwand. Eli, dem polternden Überlebenskünstler. Oder Dorota, der alten polnischen Architektin, deren intellektuelle Energie auf ihn genauso verwirrend wie ansteckend wirkt. Sie erzählen ihm aus ihrem Leben, aber nicht nur: Ihre Geschichte ist unsere gewesen, und sie wird unsere sein.

"Der traurige Gast" ist eine Selbst- und Weltbefragung von bestrickender erzählerischer Intensität. Ein philosophischer und zutiefst menschlicher Roman, der weiß, was Verlieren, Verdrängen, Neu-Ankommen bedeuten. Ein Buch vom Überleben, in aller Schönheit, trotz allem Schrecken. Nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse 2019.

"Der traurige Gast" ist eine Selbst- und Weltbefragung von bestrickender erzählerischer Intensität. Ein philosophischer und zutiefst menschlicher Roman, der weiß, was Verlieren, Verdrängen, Neu-Ankommen bedeuten. Ein Buch vom Überleben, in aller Schönheit, trotz allem Schrecken. Nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse 2019.

Matthias Nawrat, 1979 im polnischen Opole geboren, emigrierte als Zehnjähriger mit seiner Familie nach Bamberg. Für seinen Debütroman 'Wir zwei allein' (2012) erhielt er den Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis; 'Unternehmer' (2014), für den Deutschen Buchpreis nominiert, wurde mit dem Kelag-Preis und dem Bayern 2-Wortspiele-Preis ausgezeichnet, 'Die vielen Tode unseres Opas Jurek' (2015) mit dem Förderpreis des Bremer Literaturpreises sowie der Alfred Döblin-Medaille. 'Der traurige Gast' (2019) war unter anderem für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. 2020 erhielt Matthias Nawrat den Literaturpreis der Europäischen Union. 'Reise nach Maine' (2021) ist sein fünfter Roman. Zuletzt erschien der Gedichtband 'Gebete für meine Vorfahren' (2022), ausgezeichnet mit dem Fontane-Literaturpreis der Stadt Neuruppin.

Produktdetails

- Verlag: Rowohlt, Hamburg

- Artikelnr. des Verlages: 21333

- 2. Aufl.

- Seitenzahl: 304

- Erscheinungstermin: 22. Januar 2019

- Deutsch

- Abmessung: 211mm x 134mm x 27mm

- Gewicht: 394g

- ISBN-13: 9783498047047

- ISBN-10: 3498047043

- Artikelnr.: 52471668

Herstellerkennzeichnung

Rowohlt Verlag GmbH

Kirchenallee 19

20099 Hamburg

info@rowohlt.de

www.rowohlt.de

+49 (040) 7272-0

Ein Roman von großer literarischer Kraft und philosophischer Tiefe ... zutiefst beeindruckend. Marta Kijowska FAZ.NET 20190320

Rainer Moritz hält die Schwebe des neuen Textes von Matthias Nawrat aus, auch wenn ihm der Roman anfangs als Zumutung erscheint, wenngleich auch als fesselnde. Das eher "spröde" Erzählen und der unambitionierte Erzähler im Buch, dertage als Gefäß für die Geschichten anderer dient, scheinen Moritz jedoch schließlich als gut geeignet, das Heute und Gestern im Text miteinander zu verbinden und das Beklemmende der Erzählgegenwart unmittelbar nach dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016 einzufangen. Dem Leser beschert das Nebeneinander von nacherzählten Biografien, historischen Erfahrungen und Gegenwartsbericht laut Rezensent zwar keinen kohärenten Zusammenhang oder eindeutige Lehren. Für Moritz kommt es der Krise des Subjekts allerdings recht nahe.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Als Leser in der Titelrolle

Mit «Der traurige Gast» spielt der neuen Roman von Matthias Nawrat im Titel auf das Gedicht «Selige Sehnsucht» an, das zu den «geheimnisvollsten der lyrischen Gedichte Goethes» gehört und interpretatorisch einige Schwierigkeiten …

Mehr

Als Leser in der Titelrolle

Mit «Der traurige Gast» spielt der neuen Roman von Matthias Nawrat im Titel auf das Gedicht «Selige Sehnsucht» an, das zu den «geheimnisvollsten der lyrischen Gedichte Goethes» gehört und interpretatorisch einige Schwierigkeiten bereitet. Dieser Roman stellt seine Leser in gleicher Weise vor Probleme, auch hier ist eine Hürde der Gelehrsamkeit zu überwinden, um an seinen poetologischen Kern vorzustoßen und sich an dem Erzähltalent seines Autors erfreuen zu können, der darin kühn nichts Geringeres als den Weltschmerz thematisiert.

In drei Teilen mit recht kurzen Kapiteln erzählt der Autor getreu dem Goetheschen Sinnspruch «Stirb und werde!» von der Krise des Subjekts in der Gegenwart, man schreibt das Jahr 2016. Der in Berlin wohnende Ich-Erzähler, Schriftsteller natürlich, autofiktional geprägt also, gehört dem Typus des Flaneurs an, er streift aufmerksam beobachtend durch die Großstadt, in die es ihn nach seiner Emigration aus Polen über einige Zwischenstationen schlussendlich verschlagen hat. Man erfährt kaum etwas über ihn, er ist verheiratet, kinderlos und lebt von seiner Schriftstellerei, scheint sich aber in einer Art Schreibblockade zu befinden, denn er hat alle Zeit der Welt zu Streifzügen durch die Metropole. Diese Figur fungiert als überwiegend zuhörender Gesprächspartner, als lethargischer Stichwortgeber zumeist für die eigentlichen Protagonisten, deren erste die Architektin Dorata ist, eine faszinierende, äußerst skurrile Intellektuelle. Sie stammt wie der namenlose Ich-Erzähler aus dem polnischen Opole, und der eigentliche Grund ihres Zusammentreffens, die Umgestaltung seiner Wohnung nämlich, tritt sehr schnell völlig in den Hintergrund, wird schließlich vollends vergessen. Denn Dorata, die kaum noch aus dem Haus geht und ihren Stadtteil niemals verlässt, erzählt mehr oder weniger ihr ganzes, ereignisreiches Leben, berichtet von den philosophischen Erkenntnissen, zu denen sie mit den Jahren gekommen ist. Überraschend endet dieser erste Teil abrupt mit ihrem Suizid.

In einer Art Zwischenspiel werden dann im zweiten Teil «Die Stadt» sensibel erfasste Gegenwartserlebnisse und Alltagsbetrachtungen beschrieben, bevor unter der Überschrift «Der Arzt» im dritten Teil mit Dariusz wieder eine Person im Fokus steht, ein Chirurg, dem wegen Alkoholismus die Approbation entzogen wurde und der nun als Kollege des Ich-Erzählers an einer Tankstelle arbeitet. Mit ihm erweitern sich auch die geografischen Radien der Geschichte, er erzählt nämlich in einem weiten Bogen von seiner Reise auf den Spuren seines in Mexico bei einem Badeunfall umgekommenen Sohnes. In viele dieser der Erinnerung gewidmeten, allzu eintönig monologisch erzählten Abschnitte baut Matthias Nawrat immer wieder die Gegenwart mit ein, und zwar in Form von kurzen Alltagsbegebenheiten im geradezu sezierend scharfen Blickfeld seines emphatischen Helden.

Es ist ein weites Feld, das da bearbeitet wird, denn Leben und Tod sind die großen Themen. Dabei wechseln sich das Schicksal der Kreatur und seine deprimierende Bedeutungslosigkeit angesichts der Geschichte mit dem belanglos Alltäglichen ab. Letzteres wiederum ist allenfalls für das Individuum selbst relevant, das schlussendlich aber auch nichts anderes ist als kompliziert zusammengesetzte, belebte Materie, deren Aggregatzustand jederzeit wandelbar ist, «Asche zu Asche, Staub zu Staub». Die philosophische Vermischung von Einzelschicksalen mit der historischen Wirklichkeit insbesondere der Immigranten ergeben in diesem Roman ein Bild der Gegenwart, dessen erschreckende Brüche ebenso unvermeidbar erscheinen wie rätselhaft. Als Identitätssuche angelegt scheitert er jedoch, weil er zu viel auf einmal will und sich im Geäst seiner ambitionierten Reflexionen hoffnungslos verheddert. Und so ist der Leser bei seiner Lektüre insoweit auch nur «der traurige Gast», wird aber gut unterhalten und zuweilen sogar kognitiv bereichert.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Berlin-Geschichten mit polnischem Migrationshintergrund

Ruhig und sachlich erzählt Nawrat drei Geschichten im Stile Handkes. Sein Ich-Erzähler bleibt blass, weil er andere Personen reden lässt, die auch in der Ich-Form sprechen. Da auch die wörtliche Rede nicht gekennzeichnet …

Mehr

Berlin-Geschichten mit polnischem Migrationshintergrund

Ruhig und sachlich erzählt Nawrat drei Geschichten im Stile Handkes. Sein Ich-Erzähler bleibt blass, weil er andere Personen reden lässt, die auch in der Ich-Form sprechen. Da auch die wörtliche Rede nicht gekennzeichnet ist, wird dies mitunter verwirrend. Auch konnte ich mich nicht so gut in die Personen hinein fühlen, weil das Thema weit von meinem Alltagsleben entfernt ist.

Im ersten Teil hören wir von einer Architektin, die ihre Häuser nur über Fotos plant und Schöneberg nicht mehr verlässt. Nur der Liebe wegen war sie früher mal segeln im Wannsee. Der letzte Teil erzählt vom Arzt Darius, der in Polen Militärarzt werden sollte, dies aber nicht wollte und in den Westen ausreiste mit Trennung von seiner Familie, die er aber nicht mehr liebte. Alkoholabhängig verliert er seinen Job und lernt den Ich-Erzähler bei einer Arbeit an einer Tankstelle kennen. Ohne vorher Kontakt zu haben, erfährt vom Tod seines Sohnes in Bolivien und reist dann auf dessen Spuren.

Der mittlere Teil gefällt mir weniger, weil er von Nachbarn handelt, die entweder im Treppenhaus hausen oder auch sonst nicht vertrauenswürdig erscheinen. Und dann passiert der Terroranschlag in Berlin und unser Ich-Erzähler traut sich nicht mehr auf die Straße.

Mit dem Leben in Deutschland wird auch der Katholizismus zur Hintergrundmusik. Es bleibt dem Leser selbst überlassen, sich einen Sinn im Leben zu suchen. 3 Sterne.

Ein richtig guter Roman wäre mal wieder schön.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für