PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Der Spiegel-Bestseller erstmals als Taschenbuch - mit einem neuen Vorwort von Götz AlyNeben Denkmälern und Straßennamen zeugen zauberhafte Museumsobjekte von den einstigen Kolonien - doch wie sind sie zu uns gekommen und woher stammen sie? Götz Aly deckt auf, dass es sich in den allermeisten Fällen um koloniale Raubkunst handelt, und erzählt, wie brutal deutsche Händler, Abenteurer und Ethnologen in der Südsee auf Raubzug gingen. So auch auf der Insel Luf: Dort zerstörten sie Hütten und Boote und rotteten die Bewohner fast vollständig aus. 1902 rissen Hamburger Kaufleute das letzte,...

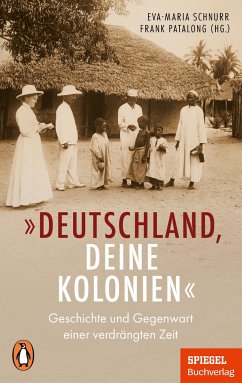

Der Spiegel-Bestseller erstmals als Taschenbuch - mit einem neuen Vorwort von Götz Aly

Neben Denkmälern und Straßennamen zeugen zauberhafte Museumsobjekte von den einstigen Kolonien - doch wie sind sie zu uns gekommen und woher stammen sie? Götz Aly deckt auf, dass es sich in den allermeisten Fällen um koloniale Raubkunst handelt, und erzählt, wie brutal deutsche Händler, Abenteurer und Ethnologen in der Südsee auf Raubzug gingen. So auch auf der Insel Luf: Dort zerstörten sie Hütten und Boote und rotteten die Bewohner fast vollständig aus. 1902 rissen Hamburger Kaufleute das letzte, von den Überlebenden kunstvoll geschaffene, hochseetüchtige Auslegerboot an sich. Heute ziert das weltweit einmalige Prachtstück das Entree des Berliner Humboldt Forums.

Götz Aly dokumentiert die Gewalt, Zerstörungswut und Gier, mit der deutsche »Strafexpeditionen« über die kulturellen Schätze herfielen. Das Publikum sollte und soll sie bestaunen - aber bis heute möglichst wenig vom Leid der ausgeraubten Völker erfahren. Ein wichtiger Beitrag zur Debatte über Raubkunst, Kolonialismus und Rassismus und zugleich ein erschütterndes Stück deutscher Geschichte.

»Was für ein Buch! Was für Erkenntnisse!« Bénédicte Savoy

Neben Denkmälern und Straßennamen zeugen zauberhafte Museumsobjekte von den einstigen Kolonien - doch wie sind sie zu uns gekommen und woher stammen sie? Götz Aly deckt auf, dass es sich in den allermeisten Fällen um koloniale Raubkunst handelt, und erzählt, wie brutal deutsche Händler, Abenteurer und Ethnologen in der Südsee auf Raubzug gingen. So auch auf der Insel Luf: Dort zerstörten sie Hütten und Boote und rotteten die Bewohner fast vollständig aus. 1902 rissen Hamburger Kaufleute das letzte, von den Überlebenden kunstvoll geschaffene, hochseetüchtige Auslegerboot an sich. Heute ziert das weltweit einmalige Prachtstück das Entree des Berliner Humboldt Forums.

Götz Aly dokumentiert die Gewalt, Zerstörungswut und Gier, mit der deutsche »Strafexpeditionen« über die kulturellen Schätze herfielen. Das Publikum sollte und soll sie bestaunen - aber bis heute möglichst wenig vom Leid der ausgeraubten Völker erfahren. Ein wichtiger Beitrag zur Debatte über Raubkunst, Kolonialismus und Rassismus und zugleich ein erschütterndes Stück deutscher Geschichte.

»Was für ein Buch! Was für Erkenntnisse!« Bénédicte Savoy

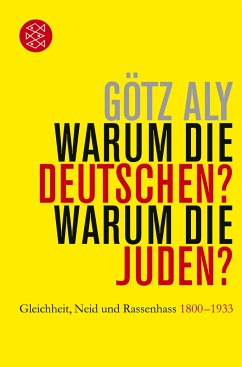

Götz Aly ist Historiker und Journalist. Er arbeitete für die 'taz', die 'Berliner Zeitung' und als Gastprofessor. Seine Bücher werden in viele Sprachen übersetzt. 2002 erhielt er den Heinrich-Mann-Preis, 2003 den Marion-Samuel-Preis, 2012 den Ludwig-Börne-Preis. Bei S. Fischer erschienen von ihm u.a. 2011 'Warum die Deutschen? Warum die Juden? Gleichheit, Neid und Rassenhass 1800-1933' sowie 2013 'Die Belasteten. ¿Euthanasie¿ 1939-1945. Eine Gesellschaftsgeschichte'. Im Februar 2017 erschien seine große Studie über die europäische Geschichte von Antisemitismus und Holocaust 'Europa gegen die Juden 1880-1945'. Für dieses Buch erhielt er 2018 den Geschwister-Scholl-Preis. Literaturpreise: Heinrich-Mann-Preis für Essayistik der Akademie der Künste Berlin 2002 Marion-Samuel-Preis 2003 Bundesverdienstkreuz am Bande 2007 National Jewish Book Award, USA 2007 Ludwig-Börne-Preis 2012 Estrongo Nachama Preis für Zivilcourage und Toleranz 2018 Geschwister-Scholl-Preis 2018

Produktdetails

- Verlag: FISCHER Taschenbuch

- 1. Auflage

- Seitenzahl: 256

- Erscheinungstermin: 30. August 2023

- Deutsch

- Abmessung: 189mm x 124mm x 21mm

- Gewicht: 223g

- ISBN-13: 9783596708710

- ISBN-10: 3596708710

- Artikelnr.: 68122970

Herstellerkennzeichnung

FISCHER Taschenbuch

Hedderichstr. 114

60596 Frankfurt

produktsicherheit@fischerverlage.de

Das wichtigste Buch zur Eröffnung des Humboldt-Forums. Arno Widmann Frankfurter Rundschau 20210721

Der bekannte Holocaustforscher Götz Aly hat sich aus familiären Gründen (ein Vorfahr war Missionar in den deutschen Südseekolonien, es gibt dort sogar eine Insel, die früher "Aly" hieß) mit der Geschichte der deutschen Südseekolonien und der Herkunft der …

Mehr

Der bekannte Holocaustforscher Götz Aly hat sich aus familiären Gründen (ein Vorfahr war Missionar in den deutschen Südseekolonien, es gibt dort sogar eine Insel, die früher "Aly" hieß) mit der Geschichte der deutschen Südseekolonien und der Herkunft der vielen Kunstgegenstände, die in deutschen Völkerkundemuseen lagern, im allgemeinen und mit dem Prachtboot von Luf im speziellen in diesem Buch beschäftigt.

Es ist - man kann es nicht anders sagen - eine Geschichte von Mord, Raub und de-facto-Sklaverei. Anhand allgemein zugänglicher Quellen zeigt Aly, wie die Deutsche Marine aufgrund nichtiger Anlässe ganze Inselpopulationen in "Züchtigungsexpeditionen" ausradiert hat und das Hab und Gut der Bewohner entweder zerstört oder geraubt hat. Auf diese Weise sind dann z.B. das Kriegsschiff "Hyäne" in den Herkunftsunterlagen der Kunstschätze des Völkerkundemuseums Berlin als große "Sammler" gekennzeichnet.

Aber Aly schlägt auch einen Bogen in die Gegenwart, er zeigt wie die Völkerkundemuseen, die in der Gegenwart ja nicht mehr so heißen mögen, um den Raubsammlungen einen "Schätze der Menschheit" -Anstrich zu geben, sich bis heute mit Händen und Füßen wehren, auch nur so etwas wie Provinienzlisten herauszugeben (was anhand der sorgfältig erstellen Herkunftsunterlagen aus der Zeit der "Erwerbung" problemlos möglich wäre), um die Herkunft und die Art des Erwerbs jedes einzelnen Stücks zu belegen. Die Analogie des Verhaltens der verantwortlichen Museumsleute zum Umgang jüdischen Raubkunst im 3. Reich ist evident.

Ein wichtiges Buch, das insbesondere die namentlich genannten Verantwortlichen des im Herbst öffnenden Humboldt Forums in Berlin in Aufregung versetzen dürfte.

Weniger

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

eBook, ePUB

Götz Aly schrieb mit #DasPrachtboot ein Sachbuch über die schändliche Vergangenheit der „Kolonialisten“. Sie gingen in der Südsee auf Beutezug und zu ihnen gehörten Ethnologen, Abenteurer und Händler. Die Insel Luf war ein begehrtes Ziel und im Jahr 1902 …

Mehr

Götz Aly schrieb mit #DasPrachtboot ein Sachbuch über die schändliche Vergangenheit der „Kolonialisten“. Sie gingen in der Südsee auf Beutezug und zu ihnen gehörten Ethnologen, Abenteurer und Händler. Die Insel Luf war ein begehrtes Ziel und im Jahr 1902 nahmen sich Kaufleute aus Hamburg widerrechtlich ein Prachtboot mit in ihre Heimat. Götz Aly schreibt Fakten über die Zerstörung von Dörfern, das Stehlen von wertvollen Kulturgütern und dem Morden der Einheimischen. Dabei nimmt er kein Blatt vor den Mund und ihn interessiert nicht, welchen Anfeindungen er nach der Veröffentlichung des Buches ausgesetzt ist. Ein ganz wichtiges Buch über das verabscheuungswürdige Verhalten deutscher „Forscher“ und deren Helfer.

Es wurde bei Kennern das „Bismarck-Archipel“ genannt und lockte viele Männer auf Beutezug in die Südsee. Ein Zitat von Alexander Krug lautet: „Der Hauptzweck ist die Tötung von Kanaken.“ Das sagt wohl schon alles und bedarf keiner weiteren Erklärung. Für mich ist allerdings erschreckend, wie die Verantwortlichen gegenwärtig mit den gestohlenen Stücken umgehen. Nein, sie sehen kein Unrecht und stellen ihre Schätze schamlos und ohne Aufklärung über die Herkunft in ihren Museen uns Ausstellungsräumen aus. Einige sprechen von „anonymem Ankauf“, das heißt, dass die Besitzer bestohlen wurden. Die Diebe wurden dann mit Orden dekoriert und auf diese Weise für ihre Verbrechen belohnt.

Auf der Insel Luf wurde 1882/83 sämtliche Hütten der Einwohner zerstört und ihnen gleichzeitig jegliche Lebensgrundlage genommen. Und warum? Weil die „Wilden“ angeblich für ihre „Missetaten“ bestraft werden sollten. Die „Herrenmenschen“ kamen tatsächlich als solche zu den „Kanaken“, die oft weit mehr Intellekt hatten als ihre Unterdrücker. Gehandelt wurde mit „Niggerhead“ (minderwertiger Tabak der sehr schnell abhängig machte). Wer nicht rauchte, der wurde in „Raucherschulen“ gesteckt und so lange bearbeitet, bis er sich daran gewöhnte und den Tabak brauchte.

Ein Buch, welches berührt und mich persönlich sehr aufregte. Warum gibt es bis heute immer noch Diskussionen, ob denn die Übergriffe auch tatsächlich stattfanden? Ist die Ausrottung ganzer Dörfer nicht Beleg genug? Die „Herren“ wollten „kultivieren, profitieren und ausrotten“. Sonst nichts.

Am Schluss des Buches gibt es Kurzbiographien zu den hier genannten Persönlichkeiten nachzulesen. Teilweise sind auch Fotos abgebildet. Danach folgen Erklärungen zu Abkürzungen sowie Verweise auf weiterführende Literatur.

Auch etliche Fotos aus damaliger Zeit sind zu betrachten und dazu ein Abbildungsverzeichnis mit Belegen, woher die Fotos stammen. Das Buch empfehle ich allen, die sich ein Bild über unsere Vorfahren machen möchten. Insbesondere zum Thema Rassenkunde gibt es viel zu überdenken.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Nun ade du mein lieb Ethnolog’, lieb Ethnolog’ ade

Während Katharina Döblers Buch noch eine Familiengeschichte aus Deutsch-Neuguinea war, bietet Aly die von mir erwünschte Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus. Seinem Standpunkt tritt Brigitta Hauser-Schäublin …

Mehr

Nun ade du mein lieb Ethnolog’, lieb Ethnolog’ ade

Während Katharina Döblers Buch noch eine Familiengeschichte aus Deutsch-Neuguinea war, bietet Aly die von mir erwünschte Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus. Seinem Standpunkt tritt Brigitta Hauser-Schäublin in der Zeit entgegen.

Brauchen wir noch Museen? Diese Frage stellt sich und wenn wir Kunst- und Regionalmuseen als berechtigt ansehen, müssen wir die Frage präzesieren: Brauchen wir noch Völkerkundemuseen, ganz gleich, wie sie heute genannt werden?

Der Autor zeigt nämlich, dass in der Hochzeit des Kolonialismus Ende des 19./ Anfang des 20. Jahrhunderts regelrechte Beutezüge die Museen in Europa füllten. Inwiefern die Museen dabei mehr als eine Trophäensammlung waren und auch zur wissenschaftlichen Forschung dienten, - wie bei der Frage nach der Besiedlung der Inseln Ozeaniens (154) – bleibt oft fraglich.

Zu der genannten Zeit sammelten die Museen auch die Schädel der dortigen Toten, um in Studien seiner Zeit die Minderwertigkeit der dortigen Völker zu belegen, was aber nur einen Boden für den Rassismus ebnete. Aly belegt, dass schon Anfang die Schändung der Gräber in Preußen unter Strafe gestellt wurde, weil damit nur die Ureinwohner unnötig gegen die Kolonialherren aufgebracht wurden. Dennoch sammelten die Deutschen fleißig weiter (164). Heute gehören die Schädel der medizinischen Sammlung der Universität. Außer dass im DNA-Vergleich Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Völkern der Südsee geklärt werden können, wird aber kein Nutzen dieser Sammlung deutlich. (Ich frage mich auch, ob die Forscher heute solche Analysen mit gutem Gewissen machen.) So wundert es nicht, dass Maori-Köpfe schon an Neuseeland zurückgegeben wurden.

Auf S.185 macht Aly das Gedankenexperiment, dass ein Gesetz die Museen zur Rückgabe der im Kolonialismus erworbene Exponate zwinge. Die ethnologischen Museen müssten umgehend schließen. Wie der Verfasser sich den Erwerb vorstellt deutet er auf S.114 an. Dort beschreibt er, wie Luschan, der Leiter des Berliner Völkerkundemuseums und Käufer des Prachtboots, einige Jahre später von Küstenfischern ihr Boot erwirbt. Aly kritisiert allein, dass der Kaufpreis zu niedrig gewesen sei. Aber wäre es zu dem Handel gekommen, wenn nicht beide Seien einverstanden gewesen wären.

Die Frage des Erwerbs kritisiert beim Prachtboot auch Hauser-Schäublin in der Zeit. Aly sei zu sehr auf Geld fixiert, während die Kulturen des Bismarck-Archipels seinerzeit sehr von Äxten und Beilen profitierten. Auf Wunsch der Käufer hätten die Einheimischen noch Kunstwerke am Luf-Boot angebracht, so dass von Entwendung oder Raub nicht sprechen könne.

Auch Aly sieht, dass das Prachtboot als seiner Art zum Weltkulturerbe gehört und vorerst in Berlin bleiben muss. Wäre es nicht gekauft worden, es wäre vermutlich verrottet. Der Autor kritisiert aber, dass die deutsche Strafexpedition die Kultur der Inselbewohner von Luf so nachhaltig geschädigt hat, dass sie wegen Bevölkerungsrückgang das Boot im Kaufjahr 1902/03 nicht mehr nutzen konnten. Dem hält die Zeit-Autorin entgegen, dass die Inselbewohner bereits 1889 zu einer Expedition zu den hunderte Kilometer entfernten tributpflichtigen Nachbarinseln aufgebrochen sind.

Diese Deitailfrage kann ich nicht klären. Aber mit welchem Gefühl schauen wir Besucher uns das Prachtboot an mit dem Wissen, dass die Käufer für den Untergang der Südseekultur mitverantwortlich sind? Lohnt sich ein Besuch der Völkerkundeausstellung überhaupt?

Ich verteile 4 Sterne, vor allem weil Aly den Namensgeber des Humboldt-Forums mit keinem Wort erwähnt. Er hat auf seinen Reise zu Beginn des 19. Jhs alle Menschen mit Respekt behandelt. Seine Exponate sind Stand heute über allen Zweifel erhaben.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für