Nicht lieferbar

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

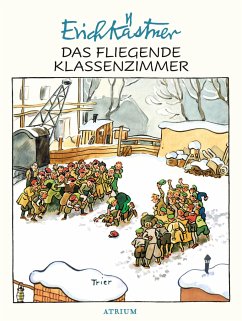

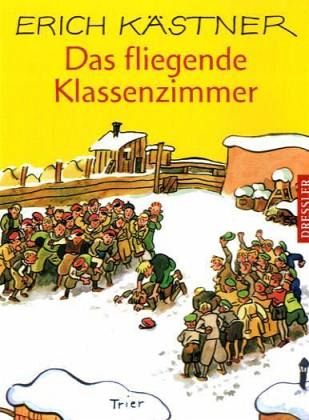

Text von Erich Kästner: Einband und Illustrationen von Walter Trier. "Der Ernst des Lebens beginnt wirklich nicht erst mit dem Geldverdienen. Er beginnt nicht damit und er hört nicht damit auf. Ich betone diese stadtbekannten Dinge nicht etwa, dass ihr euch einen Stiefel darauf einbilden sollt, bewahre! Und ich betone sie nicht, um euch Bange zu machen. Nein, nein. Seid glücklich, so sehr ihr könnt! Und seid lustig, dass euch vor Lachen der kleine Bauch weh tut!" In dieser klassischen Internatsgeschichte, die Erich Kästner selbst für sein

"Der Ernst des Lebens beginnt wirklich nicht erst mit dem Geldverdienen. Er beginnt nicht damit und er hört nicht damit auf. Ich betone diese stadtbekannten Dinge nicht etwa, dass ihr euch einen Stiefel darauf einbilden sollt, bewahre! Und ich betone sie nicht, um euch Bange zu machen. Nein, nein. Seid glücklich, so sehr ihr könnt! Und seid lustig, dass euch vor Lachen der kleine Bauch weh tut!" In dieser klassischen Internatsgeschichte, die Erich Kästner selbst für sein bestes Kinderbuch hielt, wird deutlich, dass die Kindheit nichtnur "aus prima Kuchenteig gebacken" ist. Mit leiser Melancholie und warmem Humor erzählt Kästner von den Abenteuern der Internatsjungen und lässt uns ihre kleinen und großen Sorgen verstehen.

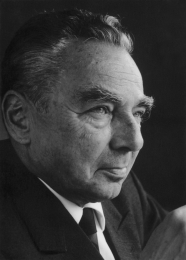

Erich Kästner, geb. am 23.2.1899 in Dresden, studierte nach dem Ersten Weltkrieg Germanistik, Geschichte und Philosophie. Neben seinen schriftstellerischen Tätigkeiten war Kästner Theaterkritiker und freier Mitarbeiter bei verschiedenen Zeitungen. Von 1945 bis zu seinem Tode am 29. Juli 1974 lebte Kästner in München und war dort u.a. Feuilletonchef der 'Neuen Zeitung'. 1957 erhielt er den Georg-Büchner-Preis.

© Kaspar Plaas

Produktdetails

- Verlag: Dressler Verlag GmbH

- Artikelnr. des Verlages: 3015-4

- 154. Aufl.

- Seitenzahl: 174

- Altersempfehlung: ab 10 Jahren

- Erscheinungstermin: 15. Februar 2001

- Deutsch

- Abmessung: 185mm x 19mm

- Gewicht: 342g

- ISBN-13: 9783791530154

- ISBN-10: 3791530151

- Artikelnr.: 00308518

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Die Hauptpersonen in dieser Geschichte sind Martin Thaler, Jonathan auch genannt Johnny Trotz, Matthias Selbmann, Ullrich auch genannt Uli von Simmern und Sebastian Frank.

Die Geschichte handelt um zwei Schulen dessen Schüler verfeindet sind. Nämlich die Schüler aus dem Internat …

Mehr

Die Hauptpersonen in dieser Geschichte sind Martin Thaler, Jonathan auch genannt Johnny Trotz, Matthias Selbmann, Ullrich auch genannt Uli von Simmern und Sebastian Frank.

Die Geschichte handelt um zwei Schulen dessen Schüler verfeindet sind. Nämlich die Schüler aus dem Internat Kirchberg und die Schüler aus der benachbarten Realschule. Die beiden Gruppen von Schülern denken sich immer verschiedene Streiche aus. Einmal aber treiben sie es zu bunt. Denn die Realschüler haben die Diktathefte mitsamt den Sohn eines Lehrers mitgenommen und haben ihn als Geisel genommen. Jetzt ist der Spaß vorbei und die 5 Freunde fordern die Realschüler zum eintscheidenden Kampf auf.<br />Mir hat das Buch sehr gefallen, weil es sehr spannend und aufregend geschrieben ist. Ich finde es sehr lustig und interessant, dass der Autor, Erich Kästner sich selber in die Geschichte mir reingeschrieben hat. Ich finde das Buch ist sehr empfehlenswert.

Weniger

Antworten 5 von 6 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 5 von 6 finden diese Rezension hilfreich

Jonatahn ein Junge der ein Weisenkind ist, ist schon auf vielen Schulen gewesen, aber er ist von allen wieder rausgeschmissen worden. Diese Schule ist wahrscheinlich seine letzte Chage. Hier hat er viele Freunde ind macht mit ihnen ziemlich viel unfug. Zusammen machen sie viel schmarn und sind immer …

Mehr

Jonatahn ein Junge der ein Weisenkind ist, ist schon auf vielen Schulen gewesen, aber er ist von allen wieder rausgeschmissen worden. Diese Schule ist wahrscheinlich seine letzte Chage. Hier hat er viele Freunde ind macht mit ihnen ziemlich viel unfug. Zusammen machen sie viel schmarn und sind immer knapp davor von der Schule zu fliegen.<br />Es hat mir sehr gut gefallen wie sie sich im Internat aufführen. Ich habe es mir in der Bücherrei außgeliehen. Es ist besonders zu empfehlen für Jungen und Mädchen die 8 Jahre alt sind.

Weniger

Antworten 5 von 7 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 5 von 7 finden diese Rezension hilfreich

Die Hauptdarsteller sind die Schüler des Kleininternates und die Schüler der Realschule, die sich noch nie so gut verstanden haben . Doch eines Tages greifen die Realschüler an . Sie stehlen die Diktathefte und nehmen einen Schüler der anderen Schule gefangen . Da sind sie …

Mehr

Die Hauptdarsteller sind die Schüler des Kleininternates und die Schüler der Realschule, die sich noch nie so gut verstanden haben . Doch eines Tages greifen die Realschüler an . Sie stehlen die Diktathefte und nehmen einen Schüler der anderen Schule gefangen . Da sind sie sich sicher: Sie müssen ihen Lehrer Doktor Bökh einweihen ! Denn sie sind sich sicher : Doktor Bökh ist der bestimmt netteste Lehrer überhaupt ! Ob es ihnen am Ende gelingt , alles wieder in Ordnung zu bringen ???<br />Mir hat das Buch sehr gut gefallen weil Termarbeit darin eine wichtige Rolle spielt .Es ist an manchen Stellen etwas kompliziert geschrieben ,deshalb würde ich es ab neun oder zehn Jahren empfehlen !!!

Weniger

Antworten 3 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 3 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Seid Jahren leben sie in Feindschaft: die Jungen aus der Obertertia eines Kleinstadtinternats und die Tertianer aus der Realschule. Als es eines Tages zu dem unvermeidlichen entscheidenen Kampf kommt, geraten die Jungen aus dem Internat in Konflikt mitihrem Lehrer, dem vollalem so verehrten Dokter …

Mehr

Seid Jahren leben sie in Feindschaft: die Jungen aus der Obertertia eines Kleinstadtinternats und die Tertianer aus der Realschule. Als es eines Tages zu dem unvermeidlichen entscheidenen Kampf kommt, geraten die Jungen aus dem Internat in Konflikt mitihrem Lehrer, dem vollalem so verehrten Dokter Bökh. Die Jungen sind sich einig,dass sie-wenn nötig-für ihren Lehrer durchs Feuer gehen würden, und mit Hilfe einer kameradschaftlichen Tat gelingt es ihnen, alle Diferenzen aus dem Wer zuräumen...<br />Das Buch hat mir sehr gut gefallen weill es lustig und auch bisschen spannend ist :) (das liebe ich)

das Buch ist für Mädchen und Jungen besonderst gut geeignet.Es bekommt von mir die Note 2.

Weniger

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

in diesem buch geht es um einen jungen der nach leipzig auf ein internat kommt er findet auch einen hund auf dem flughafen den er mit nimmt er stellt sich im internat vor und alle machen einen guten eindruck eines tages fanden sie in einem alten waggong ein buch das hieß das fliegende …

Mehr

in diesem buch geht es um einen jungen der nach leipzig auf ein internat kommt er findet auch einen hund auf dem flughafen den er mit nimmt er stellt sich im internat vor und alle machen einen guten eindruck eines tages fanden sie in einem alten waggong ein buch das hieß das fliegende klassenzimmer sie spilen es vor aber keiner findet es gut wal, viel da hinter steckt aber spaäter wird alles geklärt<br />ich finde diese buch lustig nett und gut ich würde es nochmal lesen und das öfter .

Weniger

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Dieses Kinderbuch hat schon einen zeitlosen Klassik-Charakter und bietet eine sehr spannende und rasant erzählte Geschichte um einige Jungen eines Internats. Seine Figuren zeichnet Kästner mit großem Verständnis für die Sorgen und Ängste von Kindern. Es gibt den …

Mehr

Dieses Kinderbuch hat schon einen zeitlosen Klassik-Charakter und bietet eine sehr spannende und rasant erzählte Geschichte um einige Jungen eines Internats. Seine Figuren zeichnet Kästner mit großem Verständnis für die Sorgen und Ängste von Kindern. Es gibt den schüchternen kleinen Uli, den ewig hungrigen Matz, den fleißigen Sebastian und den Tausendsassa Johnny Trotz. Diese Jungen entwerfen ein Theaterstück für den letzten Schultag vor den Weihnachtsferien. Es soll eine Überraschung für ihren Lieblings- Hauslehrer Dr. Bökh sein.

Doch bis die Aufführung stattfinden kann, gibt es noch einigen Ärger mit den Jungs von der Realschule, ihren erklärten Feinden. Außerdem macht Uli aus einer Mutprobe bitteren Ernst und die Freundschaft der Jungen wird gehörig auf die Probe gestellt.

Erich Kästner beschreibt eine Geschichte von Kindern und ihren verschiedenen Fehlern und Schwächen und aber von ihrer Freundschaft und Hilfsbereitschaft und dem Vertrauen füreinander. Er zeigt wie sie sich persönlich entwickeln, weil sie zueinander stehen und auch von ihren Lehrern ernst genommen werden. Die Schüler sind sympathisch durch ihre Normalität und ihr faires Verhalten und entwickeln sich schon ein wenig zu kleinen Helden. Hier werden Kinder als Kinder gesehen und auch ihre beschriebenen Streiche machen den Zauber dieser gelebten Kindheit mit aus.

Dieses Buch ist sprachlich nicht dem heutigen Sprachgebrauch folgend, es ist die Rede von Schulstufen, die heute nicht mehr in Primus, Primaner oder Tertianer unterteilt, aber man kann dem Inhalt wunderbar folgen und wird gut unterhalten.

Gerade heute finde ich solche Ausflüge in die Vergangenheit für Kinder sehr lehrreich, da sie die anderen Lebensbedingungen deutlich machen.

Auch wenn in diesem Buch von Mädchen keine Rede ist, ist es doch ein tolles Kinderbuch für beide Geschlechter und auch für alle Altersklassen. Ein echter zeitloser Klassiker der Kinderbuch-Literatur gerade durch die Sprache Erich Kästners.

Weniger

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Die Geschichte spielt in einem Internat, in dem es ziemlich streng, aber auch gerecht zugeht. Auf einem Grundstück in der Nähe steht ein ausrangiertes Zugabteil, in dem wohnt ein alter Mann, zu dem die Kinder manchmal gehen und sich Rat holen, den sie allerdings nicht immer befolgen. Sie …

Mehr

Die Geschichte spielt in einem Internat, in dem es ziemlich streng, aber auch gerecht zugeht. Auf einem Grundstück in der Nähe steht ein ausrangiertes Zugabteil, in dem wohnt ein alter Mann, zu dem die Kinder manchmal gehen und sich Rat holen, den sie allerdings nicht immer befolgen. Sie nennen den Mann den 'Nichtraucher', weil das Abteil, in dem er wohnt, ein 'Nichtraucher-Abteil' ist. Die Jungen erleben viele Abentuerer, die aber zum Schluss immer gut ausgehen.<br />Mir hat das Buch gut gefallen. Ich wünschte, jedes Kind hätte einen 'Nichtraucher', zu dem es gehen kann, wenn es Rat braucht. Das Buch ist ein Klassiker, aber man sollte es nicht nur deshalb lesen, sondern auch, weil es wirklich spannende Geschichten erzählt.

Weniger

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Schon seit Jahren sind die Internatsschüler aus Kirchberg mit der Realschule verfeindet. Aber als die Realschüler einen Schüler und die Diktathefte kidnappen, ist das Maß voll: Die Internatsschüler fordern die Realschüler zum entscheidenden Kampf heraus...<br …

Mehr

Schon seit Jahren sind die Internatsschüler aus Kirchberg mit der Realschule verfeindet. Aber als die Realschüler einen Schüler und die Diktathefte kidnappen, ist das Maß voll: Die Internatsschüler fordern die Realschüler zum entscheidenden Kampf heraus...<br />Das Buch hat mir sehr gut gefallen, weil es spannend und gleichzeitig lustig geschrieben ist.

Weniger

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

„An allem Unfug, der geschieht, sind nicht nur die schuld, die ihn begehen, sondern auch diejenigen, die ihn nicht verhindern“

Obiges Zitat aus dem Buch (S. 103), finde ich als Lebensthema überaus wichtig und zeitlos.

Hint: „Das fliegende Klassenzimmer“ ist ein …

Mehr

„An allem Unfug, der geschieht, sind nicht nur die schuld, die ihn begehen, sondern auch diejenigen, die ihn nicht verhindern“

Obiges Zitat aus dem Buch (S. 103), finde ich als Lebensthema überaus wichtig und zeitlos.

Hint: „Das fliegende Klassenzimmer“ ist ein Theaterstück, das die Schüler des Romans für eine Aufführung einüben.

Die Sprache ist „alt“; will heißen einige Ausdrücke sind der heutigen Jugend sicherlich nicht so geläufig (z.B. „Tertianer“). Ebenso ist der Satzbau und die Sprache aus heutiger Sicht an einigen Stellen eher gewöhnungsbedürftig. Enthält aber auch einige wunderschöne, poetische Formulierungen.

Ich finde es aus heutiger Sicht fragwürdig, ob ein Buch heutzutage noch so hoch gelobt werden sollte, bei dessen Inhalt es um einen eskalierenden Streit zwischen den Schülern einer Realschule und eines Gymnasiums geht. Gott sei Dank ist ein derartiges „Bandentum“ nicht mehr up-to-date. Außerdem hat meiner Meinung nach die Antwort auf die Frage, die man sich als Leser stellt, „wer sind die Guten“ einen fragwürdigen Beigeschmack; die Antwort, die die Geschichte hier bietet, lautet in diesem Fall „die Schüler des Gymnasiums“. Hm. Naja. Ich hoffe mal, heut zu Tage würde man dies etwas anders schreiben.

Es werden viele Themen angesprochen:

- Dazu gehören wollen (Gruppendynamik)

- Mut und Angst

- Vertrauen (hat mich zu Tränen gerührt)

- (gefährliche) Mutprobe, sowie deren Folge (Verletzung)

- Wenn die Familie nicht genügend Geld hat, um eine Fahrkarte für sein Kind zu kaufen, damit es über Weihnachten aus dem Internat nach Hause fahren kann

- Die Aufforderung im Herzen jung zu bleiben

Gut finde ich dabei, dass oft die Gefühlswelt der jeweiligen Person aus seiner Kind-Perspektive dargestellt wird.

Nicht so gut finde ich die „verklärte“, oftmals zu positive und Happy-End-mäßige Darstellung von Folgen (so ist der Junge nach seinem riskanten Sprung plötzlich doch der Star und wird von allen hofiert).

Klar: Ein Klassiker. Als solcher ist das Buch auf jeden Fall lesenswert.

Aber für mich persönlich zählt das Buch nicht unbedingt zu den Büchern, die Jeder auf jeden Fall gelesen haben sollte.

Altersmäßig würde ich sagen, dass es für Leser ab ca. 11 Jahren geeignet ist.

Weniger

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Erich Kästner soll im Sommer eine Wintergeschichte schreiben. Um sich in Stimmung zu versetzen, fährt er in die Berge. Dort schreibt er über 5 Jungs aus einem Internat in Kirchberg. Diese 5 Jungs sind Martin Thaler, Johnny Trotz,

Matz Selbmann, Uli von Simmern und Sebastian Frank. …

Mehr

Erich Kästner soll im Sommer eine Wintergeschichte schreiben. Um sich in Stimmung zu versetzen, fährt er in die Berge. Dort schreibt er über 5 Jungs aus einem Internat in Kirchberg. Diese 5 Jungs sind Martin Thaler, Johnny Trotz,

Matz Selbmann, Uli von Simmern und Sebastian Frank. Sie schreiben gemeinsam das Theaterstück „ Das fliegende Klassenzimmer“, und wollen es bei der Weihnachtsfeier aufführen.

Die 5 Gymnasiasten und ihre Mitschüler streiten sich schon seit vielen Jahren mit den Realschülern von nebenan, dabei denken sich die beiden Schulen die verrücktesten Streiche aus.<br />Ich empfehle dieses Buch weil es lustig ist und man einen Einblick bekommt wie es früher vor ca. 80 Jahren war. Es geht auch sehr viel um Freundschaft der 5 Jungs. Es ist sehr unterhaltsam, und man kann sich gut hineinversetzen, da es lebhaft geschrieben ist.

Weniger

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für