Das Dschungelbuch 1 & 2 (2022)

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

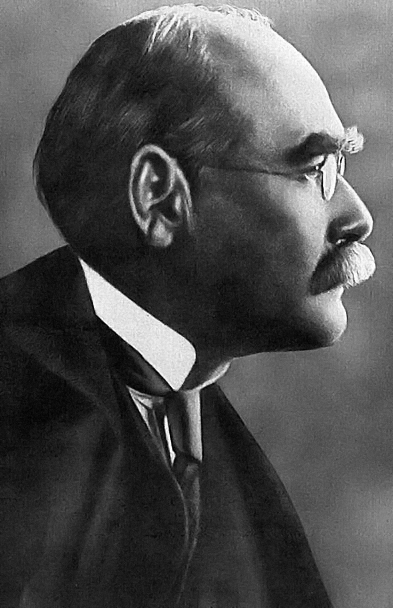

Die Geschichten von Mogli, der bei Wölfen aufwächst, und seinen Freunden, dem Panther Baghira und dem Bären Balu, zählen zu den bekanntesten Erzählungen der Weltliteratur. Bis heute beflügeln Rudyard Kiplings Dschungelbücher Phantasie und Sehnsucht der Leser, der (ganz) jungen und jugendlichen, der erwachsenen. Denn es ist ein Werk für alle Generationen, das vom Aufwachsen Moglis im Dschungel ebenso erz.hlt wie von Purun Baghat, dem hohen Minister, der eines Tages alles stehen und liegen lässt, um in den Himalaya aufzubrechen und sich den letzten Fragen des Lebens zu stellen.Diese neu...

Die Geschichten von Mogli, der bei Wölfen aufwächst, und seinen Freunden, dem Panther Baghira und dem Bären Balu, zählen zu den bekanntesten Erzählungen der Weltliteratur. Bis heute beflügeln Rudyard Kiplings Dschungelbücher Phantasie und Sehnsucht der Leser, der (ganz) jungen und jugendlichen, der erwachsenen. Denn es ist ein Werk für alle Generationen, das vom Aufwachsen Moglis im Dschungel ebenso erz.hlt wie von Purun Baghat, dem hohen Minister, der eines Tages alles stehen und liegen lässt, um in den Himalaya aufzubrechen und sich den letzten Fragen des Lebens zu stellen.Diese neuaufgelegte Ausgabe folgt, anders als bisherige Übersetzungen, der von Kipling autorisierten »Outward Bound Edition«, in der die Mogli-Geschichten vollständig im ersten Band des Dschungelbuchs versammelt sind, die berühmten anderen Erzählungen wie Rikki-Tikki-Tavi oder Die weiße Robbe im zweiten Teil. Erstmals können die deutschen Leser so den Abenteuern des »Menschenwelpen«. Mogli im Zusammenhang undbis ins Erwachsenenalter als Wildhüter folgen. Um diese Geschichte, Im Rukh, ist diese Edition erweitert.Kiplings überbordende Erzähllust und unübertroffene Erzählkunst hat zahlreiche Schriftsteller beeinflusst und seine Leser immer wieder aufs Neue fasziniert. In seiner Übertragung hält Andreas Nohl dem reichen literarischen Stil Kiplings, in dem sich Altsprachliches mit überraschenden Neuwendungen mischt, die Treue, ohne sich jedoch sklavisch zu unterwerfen.