PAYBACK Punkte

12 °P sammeln!

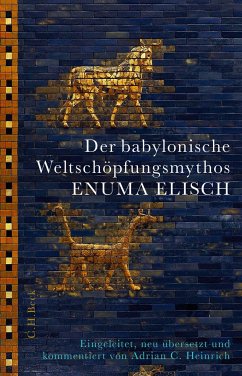

1913, unweit von Bagdad. Der Archäologe Robert Koldewey leidet ohnehin schon genug unter den Ansichten seines Assistenten Buddensieg, nun quält ihn auch noch eine Blinddarmentzündung. Die Probleme sind menschlich, doch seine Aufgabe ist biblisch: die Ausgrabung Babylons. Zwischen Orient und Okzident bahnt sich gerade ein Umbruch an, der die Welt bis in unsere Gegenwart hinein erschüttern wird. Wie ein Getriebener dokumentiert Koldewey deshalb die mesopotamischen Schätze am Euphrat; Stein für Stein legt er die Wiege der Zivilisation frei - und das Fundament des Abendlandes. Kenah Cusanits...

1913, unweit von Bagdad. Der Archäologe Robert Koldewey leidet ohnehin schon genug unter den Ansichten seines Assistenten Buddensieg, nun quält ihn auch noch eine Blinddarmentzündung. Die Probleme sind menschlich, doch seine Aufgabe ist biblisch: die Ausgrabung Babylons. Zwischen Orient und Okzident bahnt sich gerade ein Umbruch an, der die Welt bis in unsere Gegenwart hinein erschüttern wird. Wie ein Getriebener dokumentiert Koldewey deshalb die mesopotamischen Schätze am Euphrat; Stein für Stein legt er die Wiege der Zivilisation frei - und das Fundament des Abendlandes. Kenah Cusanits erster Roman ist Abenteuer- und Zeitgeschichte zugleich - klangvoll, hinreißend, klug.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Cusanit, KenahKenah Cusanit, geboren 1979, lebt in Berlin. Für ihre Essays und Gedichte wurde die Altorientalistin und Ethnologin bereits mehrfach ausgezeichnet. Bei Hanser erschien ihr Debütroman Babel (2019).

Produktdetails

- Verlag: Hanser

- Artikelnr. des Verlages: 505/26165

- 7. Aufl.

- Seitenzahl: 272

- Erscheinungstermin: 23. Januar 2019

- Deutsch

- Abmessung: 210mm x 133mm x 24mm

- Gewicht: 389g

- ISBN-13: 9783446261655

- ISBN-10: 3446261656

- Artikelnr.: 54342073

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

"Ein spektakuläres Debüt ... turmhoch allem überlegen, was sonst in der deutschen Gegenwartsliteratur diesen Frühling erscheint." Denis Scheck, ARD druckfrisch, 27.01.19 "Kenah Kusanit hat einen gebildeten wie unterhaltsamen Roman über das Großereignis der babylonischen Ausgrabung kurz vor dem Ersten Weltkrieg geschrieben. Und damit - vielleicht ungewollt - einen interessanten Begleittext verfasst zur gegenwärtigen Raubkunst-Debatte. Wobei das Buch durchaus feine Zwischentöne anschlägt, die das Grabungsprojekt keineswegs nur im Licht von kolonialer Habgier und unstatthafter Bereicherung erscheinen lässt." Angela Gutzeit, Deutschlandfunk, 27.02.19 "Ein Roman über einen Archäologen - staubtrocken, was? Nein! Mit Witz erzählt Kenah Cusanit von

Mehr anzeigen

Robert Koldewey und dem Grabungswahn - und kommentiert die Museumspolitik von heute. ... Das Debüt der Anthropologin ... ist die reinste Freude. Weil es so kostbar ist wie ein Stück Babylon, eine derart ungewöhnliche Stimme zu entdecken." Anne Haeming, Spiegel Online, 31.01.19 "'Babel' ist randvoll mit Atmosphäre, ohne deshalb ins Atmosphärische zu kippen. ... Eine grandiose und grandios kluge Feier der Vielsprachigkeit. Die Codes der Wissenschaften, der Religionen und der Kunst stellt dieser Roman mit grosser Lust nebeneinander. Denn er weiss, dass sie sich spätestens im Unendlichen treffen." Paul Jandl, Neue Zürcher Zeitung, 30.01.19 "Kenah Cusanit hat weit mehr als einen historischen Roman geschrieben. Ihre Sprache ist farbig, innovativ und reflektiert. Dank der Erfindungskraft der Autorin wird uns bewusst, was für eine einzigartige Kulturlandschaft die Region von Syrien bis zum Irak einmal war." Gundula Ludwig, NZZ am Sonntag, 27.01.19 "Der Roman ist voller Reflexionen über Heimat und Fremde, Wissenschaft und Religion, Oberfläche und Untergrund, Vergangenheit und Zukunft. ... Ein famoses Romandebüt, das sprachlich und formal überzeugt." Stefan Gmünder, Der Standard, 29.01.19 "Eine ebenso gelehrsame wie unterhaltsame, mitunter saukomische Babel Rhapsodie. Ein komödiantisches Meisterwerk ... Genüsslich lässt sich die Autorin auf die farcenhaften Episoden ein, an denen das Grabungsunternehmen am Euphrat so reich ist. Doch mit leichter Hand und wie nebenbei bringt sie auch alle wichtigen Fakten zur Stadt- und Ausgrabungsgeschichte Babylons im Erzähl-Fluss unter, ebenso die Mythen, die sich seit biblischen Zeiten um den Turm von Babel ranken." Sigrid Löffler, SWR 2 Lesenswert Magazin, 27.01.19 "Ein flirrender Debütroman ... Es ist die Weltgeschichte als Farce und Stimmengewirr, die 'Babel' entfaltet, aber die sardonische Intelligenz von Kenah Cusanit macht gleichzeitig die erhabenen Züge dahinter sichtbar." Ijoma Mangold, Die Zeit, 24.01.19

Schließen

Wenn Lesen zur Qual wird

Nach zwei Gedichtbänden hat die deutsche Altorientalistin und Ethnologin Kenah Cusanit ihren ersten Roman unter dem Titel «Babel» veröffentlicht, der es auf Anhieb unter die fünf Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse 2019 …

Mehr

Wenn Lesen zur Qual wird

Nach zwei Gedichtbänden hat die deutsche Altorientalistin und Ethnologin Kenah Cusanit ihren ersten Roman unter dem Titel «Babel» veröffentlicht, der es auf Anhieb unter die fünf Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse 2019 geschafft hat. Als interessantes Sujet hat sie dafür, - bei ihrem wissenschaftlichen Hintergrund naheliegend -, die Grabungen des Archäologen und Architekten Robert Koldewey im Jahre 1913 in Mesopotamien gewählt. Ein Forscher, der zu Unrecht im Schatten Heinrich Schliemanns stehend mit dem titelgebenden biblischen Babylon nicht weniger als die Wiege der monotheistischen Religionen ausgegraben hat, die erste Großstadt der Antike, Ort eines zivilisatorischen Aufbruchs, der weit über den Orient hinaus reichte.

Der Protagonist blickt gedankenverloren, auf der Fensterbank seines Arbeitszimmers liegend, auf den Euphrat, der träge an den Ruinen Babylons vorbeifließt. Koldewey hat Schmerzen, er vermutet nach Lektüre eines medizinischen Fachbuchs eine Blinddarmreizung und verordnet sich selbst Rizinusöl zur Linderung. Schon auf der ersten Seite des Romans finden sich all die Stichworte, die den Leser freudig einstimmen auf die archäologische Thematik. Der in der Bibel erwähnte Nebukadnezar II nämlich, Ischtartor, Prozessionsstraße, Palast, - und der berühmte biblische Turm natürlich. Als bekannteste Funde, um nicht zu sagen räuberische Ausbeute, der deutschen Grabungsarbeiten jener Zeit sind heute im Pergamon-Museum in Berlin das Ischtartor und die Prozessionsstraße zu sehen. In mehr als 500 Kisten stapeln sich im Hof des Grabungsgebäudes farbige Reliefziegel zum Abtransport nach Deutschland, der orientvernarrte Kaiser Wilhelm II fördert die Grabungen großzügig, man steht im Wettbewerb mit Engländern und Franzosen um die Ehre als erfolgreichste Expedition im Zweistromland. Argwöhnisch beobachtet das Osmanische Reich die Ausländer bei ihrer merkwürdigen Obsession für die tief im Wüstensand versunkenen Ruinen, die Grabungsarbeiten werden allzu oft durch bürokratische Hürden behindert. Auf eine Genehmigung muss man da zuweilen schon mal fünf Jahre warten, alles ist orientalisch umständlich und kleinlich reglementiert.

Akribisch listet die Autorin in ihrem Roman viele Details der mühevollen Grabungen auf, schickt die Leser durch die freigelegten Strassen und Plätze der für antike Verhältnisse riesigen, biblischen Stadt. In die praktische, rein mechanische Tätigkeit des Ausgräber-Teams mit all den aus der Heimat angeforderten Berichten und den oft unsinnigen Anordnungen der preußischen Museumsverwaltung werden umfangreiche kritische Reflexionen über die biblische Geschichte eingeflochten. Deren Wahrheitsgehalt wird mit jeder neuen Entdeckung immer deutlicher widerlegt. Im politischen Ränkespiel zwischen den beteiligten Nationen der Ausgräber und den sich neu formierenden Staaten in dieser Region kommt der unkonventionellen englischen Forschungsreisenden Gertrude Bell eine wichtige Vermittlerrolle zu. Als geschickte politische Strippenzieherin verdankt Koldewey ihr letztendlich, dass nach Ende des Ersten Weltkriegs seine über 500 Kisten als Trophäe mit dem Schiff heil nach Deutschland gelangen und damit seinen Entdeckerruhm begründen. Zu einer Begegnung der Beiden kommt es trotz entsprechender Ankündigungen im Roman jedoch nicht.

In seiner Überfülle an archäologischen Details und theologischen Reflexionen kommt das Narrative eines Romans hier entschieden zu kurz, man liest ein amüsant angereichertes, rhapsodisch angelegtes Sachbuch, kein stilistisch gelungenes - und schon gar nicht buchpreiswürdiges - Werk der Belletristik. Dafür ist es viel zu uninspiriert geschrieben, handlungsarm, teilweise sogar unlogisch, es fehlt ein roter Faden. Zudem ist es oberlehrerartig belehrend und kaum unterhaltend, seine Figuren bleiben völlig konturlos, die anfänglich so vielverheißende Lektüre gerät auch durch ihre unerträglich vielen Wiederholungen sehr schnell zur öden Lesequal.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Verpatztes und verpasstes Debüt

Neue, gute historische Romane gibt es viele: „Der Gott der Barbaren“, „Keyserlings Geheimnis“ und „Fräulein Nettes kurzer Sommer“ sind nur drei.

Dieser Roman, der von der Ausgrabung Babylons durch Koldewey handelt, …

Mehr

Verpatztes und verpasstes Debüt

Neue, gute historische Romane gibt es viele: „Der Gott der Barbaren“, „Keyserlings Geheimnis“ und „Fräulein Nettes kurzer Sommer“ sind nur drei.

Dieser Roman, der von der Ausgrabung Babylons durch Koldewey handelt, misslingt aber, was daran liegt, dass der Leser nicht weiß, welches Ziel der Roman hat. Es geht anfangs über Fotografie, später über Pumpen, ellenlang über die Post, die Koldewey erhält und mehrere Seiten eine Liste seiner über 200 Mitarbeiter. Wen soll das interessieren?

Mich interessierte der Ansatz, dass die Bibel Geschichten aus Babylon enthält und deswegen nicht Wort Gottes sein kann, aber dieses Thema ist nur wenige Seiten lang. Frau Duve hat ihrem Roman ein 13 Seiten langes Literaturverzeichnis angefügt, welches hier fehlt. Gelungen ist vielleicht noch der Berlin-Besuch von Koldewey, aber das kann doch nicht der Grund der Lektüre sein.

Also ich habe bis zum Ende durchgehalten und gebe 2 Sterne. Mehr geht wirklich nicht.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für