Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

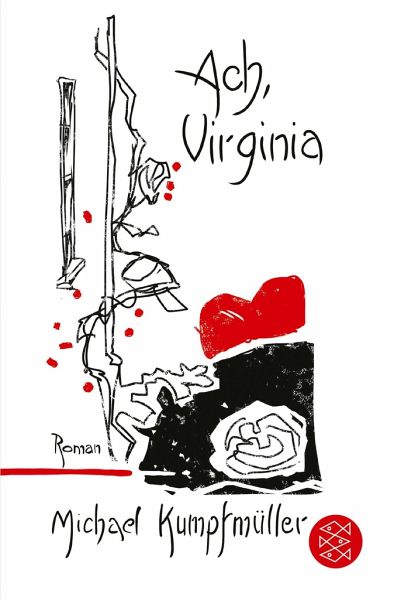

Was vom Leben übrig blieb - ein großer Roman über Virginia WoolfIm März 1941 gerät die berühmte Schriftstellerin Virginia Woolf in ihre letzte große Krise. Sie hat soeben ein neues Buch beendet, über das kleine Cottage im Süden Englands, das sie mit ihrem Mann Leonard bewohnt, fliegen deutsche Bomber ... Wie kaum eine Frau ihrer Zeit steht Virginia Woolf für das Ringen um Eigenständigkeit, um Raum für sich, um eine unverkennbare Stimme. Ihr Leben war überreich an allem - auch an Düsternissen. Michael Kumpfmüller hat einen sprachmächtigen, kühnen Roman über die letzten zehn Ta...

Was vom Leben übrig blieb - ein großer Roman über Virginia Woolf

Im März 1941 gerät die berühmte Schriftstellerin Virginia Woolf in ihre letzte große Krise. Sie hat soeben ein neues Buch beendet, über das kleine Cottage im Süden Englands, das sie mit ihrem Mann Leonard bewohnt, fliegen deutsche Bomber ... Wie kaum eine Frau ihrer Zeit steht Virginia Woolf für das Ringen um Eigenständigkeit, um Raum für sich, um eine unverkennbare Stimme. Ihr Leben war überreich an allem - auch an Düsternissen. Michael Kumpfmüller hat einen sprachmächtigen, kühnen Roman über die letzten zehn Tage ihres Lebens geschrieben.

Im März 1941 gerät die berühmte Schriftstellerin Virginia Woolf in ihre letzte große Krise. Sie hat soeben ein neues Buch beendet, über das kleine Cottage im Süden Englands, das sie mit ihrem Mann Leonard bewohnt, fliegen deutsche Bomber ... Wie kaum eine Frau ihrer Zeit steht Virginia Woolf für das Ringen um Eigenständigkeit, um Raum für sich, um eine unverkennbare Stimme. Ihr Leben war überreich an allem - auch an Düsternissen. Michael Kumpfmüller hat einen sprachmächtigen, kühnen Roman über die letzten zehn Tage ihres Lebens geschrieben.

Michael Kumpfmüller, geboren 1961 in München, lebt als freier Autor in Berlin. Im Jahr 2000 debütierte er mit dem viel diskutierten Ost-West-Roman 'Hampels Fluchten'. 2003 folgte das zweite Buch 'Durst' nach einem wahren Kriminalfall, 2008 der Gesellschaftsroman 'Nachricht an alle', der mit dem Alfred-Döblin-Preis ausgezeichnet wurde. Der 2011 erschienene Roman 'Die Herrlichkeit des Lebens' wurde zum Bestseller und von der literarischen Kritik hochgelobt. Mittlerweile ist 'Die Herrlichkeit des Lebens' in 24 Sprachen übersetzt; der gleichnamige Film kam 2024 in die Kinos. Zuletzt erschienen die Romane 'Die Erziehung des Mannes' (2016), 'Tage mit Ora' (2018), 'Ach, Virginia' (2020) sowie 'Mischa und der Meister' (2024).

Produktdetails

- Verlag: FISCHER Taschenbuch

- Originaltitel: Ach, Virginia

- Artikelnr. des Verlages: 1024823

- 1. Auflage

- Seitenzahl: 240

- Erscheinungstermin: 23. Februar 2022

- Deutsch

- Abmessung: 122mm x 188mm x 21mm

- Gewicht: 214g

- ISBN-13: 9783596700264

- ISBN-10: 3596700264

- Artikelnr.: 61534472

Herstellerkennzeichnung

FISCHER Taschenbuch

Hedderichstr. 114

60596 Frankfurt

produktsicherheit@fischerverlage.de

»Kumpfmüller [bleibt] ganz nah dran an seiner Protagonistin, wandert durch ihre Gedanken, Ideen, Erinnerungen [...] Sie erwacht auf diesen Seiten zum Leben, so wie es ihre Figuren taten. Vielleicht verschwindet sie wieder im Dunkel, wenn man das Buch zuschlägt, aber für einen Moment war sie da, dahinten in der Dunkelheit.« Susan Vahabzadeh Süddeutsche Zeitung 20200309

Gebundenes Buch

Michael Kumpfmüller schreibt über die letzten Tage der englischen Schriftstellerin Virginia Woolf, bevor sie 1941 in tiefster Depression den Freitod wählte und sich in einem Fluß ertränkte.

Zwar gibt es einige Erinnerungen, die thematisiert werden, aber überwiegend …

Mehr

Michael Kumpfmüller schreibt über die letzten Tage der englischen Schriftstellerin Virginia Woolf, bevor sie 1941 in tiefster Depression den Freitod wählte und sich in einem Fluß ertränkte.

Zwar gibt es einige Erinnerungen, die thematisiert werden, aber überwiegend empfand ich den Roman als sehr düster und wenig einnehmend.

Mein Eindruck ist, dass diese Reduktion auf Virginia Woolfe letzte Zeit ungeeignet ist, um die Bedeutung ihrer Persönlichkeit wirklich zu verdeutlichen und ihr Wirken und ihr Werk zu würdigen. Sie hat viel für die Literatur getan, schrieb auch experimentell. Das kann man von Michael Kumpfmüller nicht gerade behaupten, seine Mittel sind konventionell. Ich hatte mich auf eine ansprechende romanhafte Biographie gefreut, wurde aber ziemlich enttäuscht und die Intention des Autors wurde mir auch nicht klar.

Da kann man nur empfehlen stattdessen die Bücher von Virginia Woolfe zu lesen, z.B. Mrs. Dalloway, Flush oder Orlando. Diese Bücher hatten wirklich Größe.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Ach, hätte der Autor

Mit dem neuen Roman «Ach, Virginia» hat Michael Kumpfmüller nach seinem literarischen Biopic über Franz Kafka nun auch Virginia Woolf porträtiert, eine der Göttinnen aus dem Olymp britischer Literaten, die, insgesamt gleich viermal …

Mehr

Ach, hätte der Autor

Mit dem neuen Roman «Ach, Virginia» hat Michael Kumpfmüller nach seinem literarischen Biopic über Franz Kafka nun auch Virginia Woolf porträtiert, eine der Göttinnen aus dem Olymp britischer Literaten, die, insgesamt gleich viermal vertreten, im BBC-Kanon der hundert besten Romane prominent Platz zwei und drei belegt. Dieses spezielle Genre einer narrativen Melange aus Biografie und Fiktion läuft unübersehbar allerdings Gefahr, der Bedeutung der Porträtierten nicht gerecht zu werden, zumal einer solch berühmten, - wofür dieses Buch ein beredtes Beispiel ist.

Tagebuchartig werden die letzten zehn Tage vor dem Suizid der 59jährigen Virginia Woolf erzählt, die sich am 28. März 1941 nahe ihrem Cottage ‹Monk House› ertränkte. Eingerahmt ist diese Erzählung in einen als «Interkontinentalflug» betitelten, kursiv gesetzten Prolog, in dem der Autor den akuten psychischen Zustand seiner Protagonistin beschreibt und ihn, in Anspielung auf den Titel, als Sinkflug bezeichnet. Vervollständigt wird dieser erzählerische Rahmen durch einen ebensolchen Epilog, welcher, nun aus Sicht von Leonard Woolf, einen Ausblick auf dessen weiteres Leben nach dem Suizid seiner Frau gewährt. Er führte mit ihr eine platonische Ehe, während der dann auch ihre dreijährige Liebesbeziehung zu der Schriftstellerin Vita Sackville-West nicht weiter störte, die dann später in eine lebenslange Freundschaft mündete. Die emanzipatorischen Antriebe von Virginia Woolf, ihr erbitterter Kampf um Eigenständigkeit wirken bis heute nach und tragen nicht wenig zu ihrem Ruhm bei. Besonders tragisch in ihrem bewegten Leben aber war die fehlende Anerkennung ihrer Werke durch ein breiteres Lesepublikum, sie war zu Lebzeiten allenfalls einer kleinen literarischen Elite bekannt. Offensichtlich lag eine genetische Disposition für ihre lebenslang andauernden, manischen Depressionen vor, unter denen auch ihr Vater schon litt, bereits als 13Jährige brach sie beim Tod der Mutter unter ihrem ersten psychischen Kollaps zusammen.

Der Autor arbeitet geradezu sezierend die Tragik ihrer labilen Psyche in seinem Roman heraus, ihre ständigen Selbstzweifel und Schreibblockaden nehmen einen breiten Raum ein in seiner Innensicht einer großartigen Schriftstellerin, die verzweifelt mit ihren nächtlichen Dämonen kämpft. Der deutsche Bombenkrieg, bei dem ihre Londoner Wohnung zerstört wurde, und auch die Angst vor einer baldigen Invasion drücken auf ihr Gemüt, sie fühlt sich hilflos gefangen in der ländlichen Einsamkeit und sieht nur noch den Tod als letzten Ausweg. In weiten Teilen ist dieser Roman als Bewusstseinsstrom geschrieben, ein endloses Sinnieren und Reflektieren seiner tragischen Heldin, das durch Zitate aus Tagebucheinträgen und Briefen ergänzt wird. Die könnten das Fiktive authentisch ergänzen, wäre dabei nicht die offensichtliche Camouflage herauszulesen, mit der sie ihre wahre seelische Befindlichkeit denn wohl doch schamhaft verschleiert.

Es ist ein kühnes Unterfangen, sich in das Innerste eines realen Menschen hinein zu versetzen und von dort aus glaubhaft berichten zu wollen, insbesondere wenn es sich um die Innensicht einer Selbstmörderin kurz vor ihrem Suizid handelt. Und besonders kühn, um nicht zu sagen frech ist es, wenn jemand wie Virginia Woolf dafür herhalten muss. Frech deshalb, weil literarisch Welten liegen zwischen ihr und ihrem fiktionalen Biografen, dessen Roman weder sprachlich noch von der gedanklichen Tiefe her auch nur Mittelmaß erreicht und streckenweise in peinlichster Banalität versinkt. Diese Anmaßung ist grandios gescheitert, weder erfährt man biografisch wirklich Erhellendes über die weltberühmte Literatin noch wird man gut unterhalten. Die ermüdende Erzählung schleppt sich vielmehr langatmig in immer neuen, spekulativen Denkschleifen durch ein seelisches Chaos. «Sie selbst möchte nach ihrem Tod in Büchern ungern zerlegt werden» heißt es an einer Stelle. Ach, hätte der Autor doch wenigstens diesen eigenen Satz beherzigt!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Auch wenn ich einige Bücher von Virginia Woolf kannte, wusste ich bis dato nicht wirklich etwas über ihr bewegtes Leben, dem sie ein dramatisches Ende bereitete. Michael Kumpfmüller hat sich dieser Thematik angenommen und die letzten Tage ihres Lebens beleuchtet.

An sich lese ich …

Mehr

Auch wenn ich einige Bücher von Virginia Woolf kannte, wusste ich bis dato nicht wirklich etwas über ihr bewegtes Leben, dem sie ein dramatisches Ende bereitete. Michael Kumpfmüller hat sich dieser Thematik angenommen und die letzten Tage ihres Lebens beleuchtet.

An sich lese ich Biografien eher selten, doch dieser Roman hat meine Neugier geweckt, da er nicht das ganze Leben, sondern nur die letzten Tage der britischen Schriftstellerin beleuchtet.

Zuallererst möchte ich sagen, dass ich nicht erwartet hätte, wie intensiv Michael Kumpfmüller mich in die Gedanken- und Gefühlswelt der Autorin hat eintauchen lassen. Ein ebenso exklusiver wie intimer Einblick in die Vergangenheit, der einem den Mensch Virginia Woolf mit all ihren tragischen Facetten näherbringt.

Natürlich lernt man bei der Lektüre nichts sensationell Neues und dennoch ist es dem Autor gelungen, ein lebendiges Porträt einer literarischen Größe zu zeichnen, die sie mich von einer ganz anderen Seite erleben ließ.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für