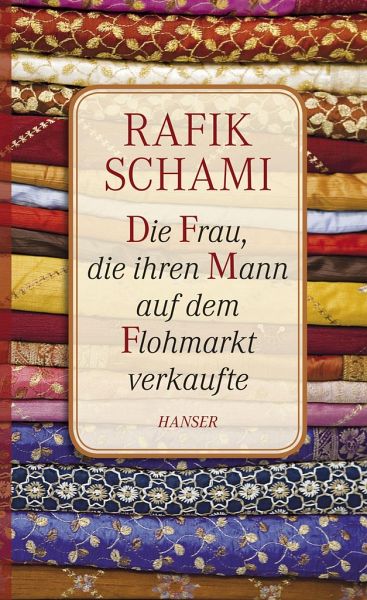

Rafik Schami

Gebundenes Buch

Die Frau, die ihren Mann auf dem Flohmarkt verkaufte

Oder wie ich zum Erzähler wurde

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Großer Auftritt für Rafik Schami: In seinem neuen, persönlichsten Buch erzählt er, wie er zu einem der beliebtesten Erzähler Deutschlands wurde. Er berichtet von seiner Kindheit in Damaskus, als es noch Geschichtenerzähler gab, die im Kaffeehaus ihr Garn gesponnen haben, er zeichnet ein liebevolles Porträt seines Großvaters, und er macht sich Gedanken darüber, wie die Märchen in die Welt gekommen sind. In diesem Buch, und das macht den großen Reiz aus, spricht Schami mit dem Leser - und wir hören ihm atemlos zu.

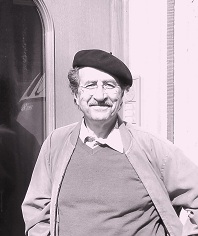

Rafik Schami wurde 1946 in Damaskus geboren und lebt seit 1971 in Deutschland. Sein umfangreiches Werk wurde in 35 Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, so u.a. mit dem Hermann-Hesse-Preis, dem Nelly-Sachs-Preis, dem Preis 'Gegen Vergessen - Für Demokratie', dem Gustav-Heinemann-Friedenspreis, der Carl-Zuckmayer-Medaille und zuletzt der Grimm-Bürgerdozentur. Im Hanser Kinder- und Jugendbuch erschien u.a. 'Das ist kein Papagei' (illustriert von Wolf Erlbruch, 1994), 'Die Sehnsucht der Schwalbe' (2000), 'Wie ich Papa die Angst vor Fremden nahm' (2003, illustriert von Ole Könnecke), 'Der Kameltreiber von Heidelberg' (2006, illustriert von Henrike Wilson), 'Das Herz der Puppe' (2012, illustriert von Kathrin Schärer), 'Meister Marios Geschichte' (2013, illustriert von Anja Maria Eisen), 'Elisa oder Die Nacht der Wünsche' (2019, illustriert von Gerda Raidt); im Erwachsenenprogramm des Verlages 'Die dunkle Seite der Liebe' (Roman, 2004), 'Das Geheimnis des Kalligraphen' (Roman, 2008), 'Die Frau, die ihren Mann auf dem Flohmarkt verkaufte' (2011), 'Sophia oder Der Anfang aller Geschichten' (Roman, 2015), 'Die geheime Mission des Kardinals' (Roman, 2019), 'Mein Sternzeichen ist der Regenbogen' (Erzählungen, 2021) und 'Wenn du erzählst, erblüht die Wüste' (Roman, 2023).

© by root leeb

Produktdetails

- Verlag: Hanser

- Artikelnr. des Verlages: 505/23771

- 11. Aufl.

- Seitenzahl: 168

- Erscheinungstermin: 25. Juli 2011

- Deutsch

- Abmessung: 208mm x 133mm x 20mm

- Gewicht: 292g

- ISBN-13: 9783446237711

- ISBN-10: 3446237712

- Artikelnr.: 33334959

Herstellerkennzeichnung

Carl Hanser Verlag

Vilshofener Straße 10

81679 München

info@hanser.de

Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension

Rafik Schami kommt Markus Clauer "angenehm uncool" vor. Eigentlich heißt der Autor Suheil Fadel, weiß der Rezensent, aber den Künstlernamen "Damaszener Freund" findet er sehr passend - schließlich spielen die meisten seiner Geschichten in der syrischen Hauptstadt. In "Die Frau, die ihren Mann auf dem Flohmarkt verkaufte" erzählt Schami über seine eigene Kindheit und wie er zum Schreiben gekommen ist. Von Clauer erfahren wir, dass der Autor früher pausenlos mit seiner Mutter die Geschichten von Scheherazade beim Friseur oder im Radio gehört hat. Schami sei ein Vortragskünstler, der Wert auf die arabische mündliche Tradition lege, erklärt der Rezensent, aber er schaffe es, deren Faszination ins Schriftliche zu übertragen.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

"Geschichten, mit anmutiger Leichtigkeit und schlitzohrigem Humor erzählt." Astrid Kaminski, Frankfurter Rundschau, 15.10.11

Schon einige Bücher von Rafik Schami wohnen dauerhaft in meinem Bücherregal. Ich mag seine Art zu erzählen, die Leichtigkeit, mit der er sprachlich Kulturen miteinander verknüpft.

Dieses Buch reizte mich, weil es laut Klappentext als sein persönlichstes Buch beschrieben …

Mehr

Schon einige Bücher von Rafik Schami wohnen dauerhaft in meinem Bücherregal. Ich mag seine Art zu erzählen, die Leichtigkeit, mit der er sprachlich Kulturen miteinander verknüpft.

Dieses Buch reizte mich, weil es laut Klappentext als sein persönlichstes Buch beschrieben wurde. Und wenn all das, was hier zu lesen ist, wahr ist, dann ist es auch wirklich sehr persönlich.

Der Leser unternimmt mit Schami einen ausgiebigen Ausflug in dessen Kindheit. Man durchstreift mit dem kleinen Rafik die Gassen Damaskus, sieht das bunte Treiben vor sich, riecht die vielfältigen Düfte und hört allüberall Geschichten. Schamis Kindheit scheint damit bis zum Rand angefüllt gewesen zu sein. Sein geliebter Großvater erzählte sie, Nachbarn, der Friseur. Spätabends saß der kleine Junge vor dem Radio und lauschte den Geschichten von Scheherasad – und natürlich begann er auch früh, selber zu erzählen. Sehr klug von ihm, hatte ihm doch der Großvater gesagt, dass ein Mann, der keine Geschichten erzählen kann, Gefahr läuft, von seiner Frau auf dem Markt verkauft zu werden…

Nun, Schami wird diesem Schicksal sicher nicht entgegensehen müssen. Er wurde ein wirklich großer Erzähler, für seine vielen Auftritte ist er in 30 Jahren so viele Kilometer gefahren, dass es neunmal um die Erde reichen würde. Mit diesem Buch blickt er auf seine Anfänge zurück, ergründet, weshalb er Erzähler wurde, welche Kindheitserlebnisse dabei prägend waren. Wie so oft ist alles in Episoden geschildert, die auf irgendeine Weise miteinander verwoben sind. Diese Abschnitte, die sein Leben in Damaskus schilderten, die Kindheitserlebnisse und alles rund um den wundervollen Großvater mit der schier unendlichen Fantasie, habe ich sehr gerne gelesen.

In einigen Abschnitten wurde es für mein Empfinden aber zu theoretisch, zu sprachwissenschaftlich. Das konnte mich nicht im gleichen Maß fesseln. Ich habe, wie meist bei Büchern mit Geschichten, jede einzeln bewertet und daraus einen Schnitt gebildet, dieser liegt bei 4,3 Sternen.

Fazit: Persönliche Geschichten und Erinnerungen, meist sehr schön, in einigen Fällen für mein Empfinden zu theoretisch.

»Dort, unter den Zuhörern sitzend, begriff ich die filigrane Beziehung zwischen dem mündlichen Erzähler und seinem Publikum. Ich spürte als Zuhörer den Respekt, den er mir entgegenbrachte. Ich konnte es noch nicht erklären, aber Liebe bedarf keiner wissenschaftlichen Erklärung.

Die erzählten Worte trugen mich auf ihren Flügeln zu fernen Kontinenten und fremden Völkern. Und wenn die Erzählung zu Ende war, kehrte ich immer wie benommen nach Hause zurück und träumte davon, eines Tages Erzähler zu werden.«

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

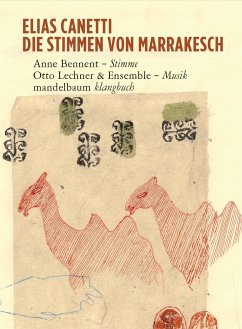

Audio CD

Wenn man in Erzählungen abtauchen darf...

Die Geschichte dieses (Hör)buchs ist die wohl persönlichste Geschichte von Rafik Schami. So berichtet er unter anderem von seiner Kindheit in Damaskus, als es noch Geschichtenerzähler gab. Er berichtet, wie ihm damals Geschichten …

Mehr

Wenn man in Erzählungen abtauchen darf...

Die Geschichte dieses (Hör)buchs ist die wohl persönlichste Geschichte von Rafik Schami. So berichtet er unter anderem von seiner Kindheit in Damaskus, als es noch Geschichtenerzähler gab. Er berichtet, wie ihm damals Geschichten erzählt wurden und wie ihn das so geprägt hat.

Ich muss ehrlich zugeben, dass ich von Rafik Schami bislang kein Buch gelesen habe und mehr oder weniger zufällig durch ein Hörbuch der Bücherei darauf gestoßen bin. Seine Art zu erzählen ist doch einfach einmal anders als die, die ich bislang so kannte. Entsprechend gespannt war ich auch auf "Die Frau, die ihren Mann auf dem Flohmarkt verkaufte" - auch, weil der Titel schon sehr kurios ist.

Gesprochen bzw. gelesen wird dieses Hörbuch von Rafik Schami selbst. Er lebt in Deutschland, man hört ihm sprachlich aber an, dass deutsch nicht seine Muttersprache ist, was aber auch völlig in Ordnung ist. Vielleicht hört man so dann manchmal noch ein bisschen genauer zu. Er hat eine angenehme Stimme, eine melodische Stimme und er legt in seine gesprochenen Worte auch immer angenehme Betonungen hinein.

Der Geschichte zu lauschen war für mich interessant, ist er doch in einem anderen Kulturkreis aufgewachsen als der, in dem ich groß wurde. Natürlich auch in einige Jahre früher, entsprechend merkt man, welche Unterschiede man hat, was aber völlig in Ordnung ist. Man taucht mit ihm ab in einer eigenen, seiner Welt in Damaskus. So kann man im gut eine Stunde und 45 Minuten lauschen und wird dabei wirklich gut unterhalten. Man bekommt tolle Einblicke und merkt, warum er dann auch Erzähler werden wollte.

Grundsätzlich war diese Erzählung mal etwas völlig anderes als die Hörbücher, die ich sonst so höre. Mit der Zeit habe ich mir aber fast ein wenig schwer getan, Rafik Schami hier zu lauschen. Man muss ihm teilweise schon sehr genau zuhören, um ihn gut zu verstehen, das macht es dann schon fast ein wenig anstrengend. Inhaltlich ist es eben eine Erzählung, für die man offen sein sollte, wenngleich sie manchmal auch sehr amüsant, doch auch aber recht phantasievoll ist. Für mich war das spannend anzuhören, durchaus auch lustig, manchmal aber auch ein bisschen plump, vor allem wenn es um gewisse körperliche "Entgleisungen" olfaktorischer Natur geht. Es war mal ein Hörbuch der anderen Art, für das man einfach auch offen sein muss. Entsprechend vergebe ich hier 3 von 5 Sternen, hinsichtlich einer Empfehlung bin ich allerdings unentschlossen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für