Der Fetzen

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

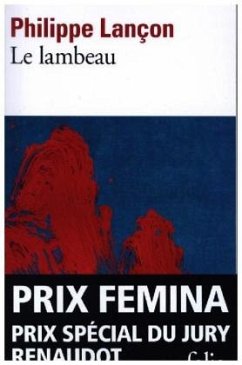

»Ich war einer von ihnen, aber ich war nicht tot.« Der Terroranschlag auf Charlie Hebdo hat das Leben von Philippe Lançon unumkehrbar in zwei Hälften gespalten. In eindringlicher Prosa arbeitet Lançon das Erlebte auf und sucht seinen Weg zurück in ein Leben, das keine Normalität mehr kennt.Als sich Philippe Lançon an einem Morgen im Januar spontan entscheidet, in der Redaktion von Charlie Hebdo vorbeizuschauen, gibt es kein Anzeichen dafür, dass sein Leben direkt auf eine Katastrophe zusteuert. Gemeinsam mit seinen Kollegen sitzt er im Konferenzraum, als zwei maskierte Attentäter das...

»Ich war einer von ihnen, aber ich war nicht tot.« Der Terroranschlag auf Charlie Hebdo hat das Leben von Philippe Lançon unumkehrbar in zwei Hälften gespalten. In eindringlicher Prosa arbeitet Lançon das Erlebte auf und sucht seinen Weg zurück in ein Leben, das keine Normalität mehr kennt.

Als sich Philippe Lançon an einem Morgen im Januar spontan entscheidet, in der Redaktion von Charlie Hebdo vorbeizuschauen, gibt es kein Anzeichen dafür, dass sein Leben direkt auf eine Katastrophe zusteuert. Gemeinsam mit seinen Kollegen sitzt er im Konferenzraum, als zwei maskierte Attentäter das Gebäude stürmen. Kurz darauf sind die meisten seiner Freunde tot, ihm selbst wird der Unterkiefer zerschossen. Philippe Lançon wird nicht als Gastdozent nach Princeton gehen, wie es geplant war. Er wird seine Querflöte verschenken, die er nicht mehr spielen kann. Und er wird lange Zeit keine Redaktion mehr betreten. Stattdessen wird er siebzehn Gesichtsoperationen erdulden und versuchen, seine Identität zu rekonstruieren. So, wie das Attentat Frankreich in ein Davor und ein Danach gespalten hat, hat es auch das Leben Philippe Lançons auseinandergerissen. In der fulminanten literarischen Verarbeitung seiner Traumata macht der Autor so eindrucksvoll wie behutsam sichtbar, wie Geist und Körper sich nach einer unsagbaren Erfahrung ihren Weg zurück ins Leben bahnen.

Das Buch gewann bereits folgende Preise:

Prix Femina

Prix Spécial Renaudot

Prix des Prix

Prix Roman News

Stimmen zum Buch:

»Ein unumstößliches, vollkommenes Meisterwerk.«

Frédéric Beigbeder, Le Figaro Magazine

»Sagenhaft ehrlich, unerhört intim, verstörend schön, todtraurig und tröstlich zugleich.«

Martina Meister, Welt am Sonntag

»Große Literatur«

Bernard Pivot, Le Journal du Dimanche

»Ein magistrales Journal der Trauer.«

Jean Birnbaum, Le Monde des Livres

»Ein reicher literarischer Bericht über eine unsagbare Erfahrung.«

Olivia deLamberterie, Elle

»Ein seltenes Zeugnis, ebenso faszinierend wie schrecklich.«

Alexandra Schwartzbrod, Libération

»Eine unglaubliche Empfindsamkeit und Menschlichkeit.«

Philippe Labro, Le Point

Als sich Philippe Lançon an einem Morgen im Januar spontan entscheidet, in der Redaktion von Charlie Hebdo vorbeizuschauen, gibt es kein Anzeichen dafür, dass sein Leben direkt auf eine Katastrophe zusteuert. Gemeinsam mit seinen Kollegen sitzt er im Konferenzraum, als zwei maskierte Attentäter das Gebäude stürmen. Kurz darauf sind die meisten seiner Freunde tot, ihm selbst wird der Unterkiefer zerschossen. Philippe Lançon wird nicht als Gastdozent nach Princeton gehen, wie es geplant war. Er wird seine Querflöte verschenken, die er nicht mehr spielen kann. Und er wird lange Zeit keine Redaktion mehr betreten. Stattdessen wird er siebzehn Gesichtsoperationen erdulden und versuchen, seine Identität zu rekonstruieren. So, wie das Attentat Frankreich in ein Davor und ein Danach gespalten hat, hat es auch das Leben Philippe Lançons auseinandergerissen. In der fulminanten literarischen Verarbeitung seiner Traumata macht der Autor so eindrucksvoll wie behutsam sichtbar, wie Geist und Körper sich nach einer unsagbaren Erfahrung ihren Weg zurück ins Leben bahnen.

Das Buch gewann bereits folgende Preise:

Prix Femina

Prix Spécial Renaudot

Prix des Prix

Prix Roman News

Stimmen zum Buch:

»Ein unumstößliches, vollkommenes Meisterwerk.«

Frédéric Beigbeder, Le Figaro Magazine

»Sagenhaft ehrlich, unerhört intim, verstörend schön, todtraurig und tröstlich zugleich.«

Martina Meister, Welt am Sonntag

»Große Literatur«

Bernard Pivot, Le Journal du Dimanche

»Ein magistrales Journal der Trauer.«

Jean Birnbaum, Le Monde des Livres

»Ein reicher literarischer Bericht über eine unsagbare Erfahrung.«

Olivia deLamberterie, Elle

»Ein seltenes Zeugnis, ebenso faszinierend wie schrecklich.«

Alexandra Schwartzbrod, Libération

»Eine unglaubliche Empfindsamkeit und Menschlichkeit.«

Philippe Labro, Le Point