Nicht lieferbar

-72%12)

Restauflage

Neue Bücher, die nur noch in kleinen Stückzahlen vorhanden und von der Preisbindung befreit sind. Schnell sein!

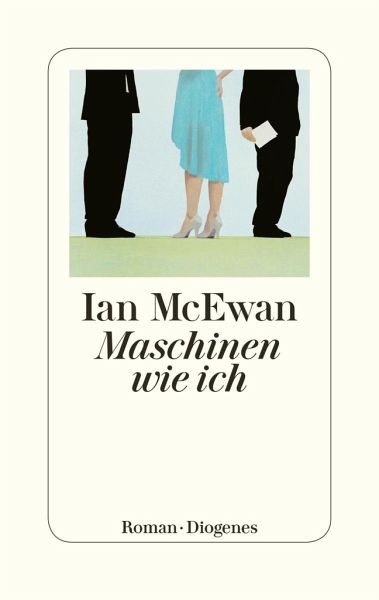

Charlie ist ein sympathischer Lebenskünstler Anfang 30. Miranda eine clevere Studentin, die mit einem dunklen Geheimnis leben muss. Sie verlieben sich, gerade als Charlie seinen 'Adam' geliefert bekommt, einen der ersten lebensechten Androiden. In ihrer Liebesgeschichte gibt es also von Anfang an einen Dritten: Adam. Kann eine Maschine denken, leiden, lieben? Adams Gefühle und seine moralischen Prinzipien bringen Charlie und Miranda in ungeahnte - und verhängnisvolle - Situationen.

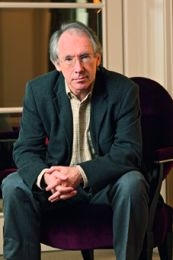

Ian McEwan, geboren 1948 in Aldershot (Hampshire), lebt bei London. 1998 erhielt er den Booker-Preis und 1999 den Shakespeare-Preis der Alfred-Toepfer-Stiftung. Seit seinem Welterfolg ›Abbitte‹ ist jeder seiner Romane ein Bestseller, viele sind verfilmt, zuletzt ›Am Strand‹ (mit Saoirse Ronan) und ›Kindeswohl‹ (mit Emma Thompson). Ian McEwan ist Mitglied der Royal Society of Literature, der Royal Society of Arts, der American Academy of Arts and Sciences und Träger der Goethe-Medaille.

© Bastian Schweitzer / Diogenes Verlag

Produktdetails

- Verlag: Diogenes

- Originaltitel: Machines Like Me

- 1. Auflage

- Seitenzahl: 407

- Erscheinungstermin: 22. Mai 2019

- Deutsch

- Abmessung: 190mm x 123mm x 29mm

- Gewicht: 378g

- ISBN-13: 9783257070682

- ISBN-10: 3257070683

- Artikelnr.: 16008410

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Sex können sie, Romane nicht

Wie Ian McEwan in „Maschinen wie ich“ die Literatur gegen künstliche Intelligenz verteidigt

Der Turing-Test hat eine gewisse Berühmtheit erlangt. Er dient dazu, herauszufinden, ob ein Gesprächspartner ein Mensch oder eine Maschine ist, meist reicht ein kurzer Dialog. Adam hätte den Test glorios bestanden, einmal debattiert er höchst gelehrt über Shakespeare, dabei ist er ein Roboter, einer von 25 aus einer nahezu perfekten Serie: Die 12 Adams und 13 Eves sehen aus wie Menschen (Adam „wie ein türkischer Hafenarbeiter“), sie gleichen uns in Mimik und Motorik, lernen rasend schnell und entwickeln sogar Gefühle. Guten Sex beherrschen sie übrigens auch.

Der Traum vom künstlichen Menschen

Wie Ian McEwan in „Maschinen wie ich“ die Literatur gegen künstliche Intelligenz verteidigt

Der Turing-Test hat eine gewisse Berühmtheit erlangt. Er dient dazu, herauszufinden, ob ein Gesprächspartner ein Mensch oder eine Maschine ist, meist reicht ein kurzer Dialog. Adam hätte den Test glorios bestanden, einmal debattiert er höchst gelehrt über Shakespeare, dabei ist er ein Roboter, einer von 25 aus einer nahezu perfekten Serie: Die 12 Adams und 13 Eves sehen aus wie Menschen (Adam „wie ein türkischer Hafenarbeiter“), sie gleichen uns in Mimik und Motorik, lernen rasend schnell und entwickeln sogar Gefühle. Guten Sex beherrschen sie übrigens auch.

Der Traum vom künstlichen Menschen

Mehr anzeigen

hat Ian McEwan als Thema schon lange gereizt. In seinem Roman „Maschinen wie ich“ realisiert er ihn nun nicht als Science-Fiction, sondern im England des Jahres 1982, in einer Art Retro-Zukunft also. Dazu muss er die Geschichte umschreiben. Vor allem darf sich Alan Turing, „der bedeutendste lebende Engländer“, nicht 1954 umgebracht haben – nach Depressionen infolge einer Hormonbehandlung, die ihm ein englisches Gericht wegen Homosexualität aufgezwungen hatte. McEwan lässt ihn stattdessen die Haftstrafe wählen, im Gefängnis entscheidende Entdeckungen über künstliche neuronale Netze machen, außerdem das „P-NP-Problem lösen“ und mit der Schwarmintelligenz aller Forscher das Computerzeitalter schon in den 1970er-Jahren machtvoll einläuten.

In McEwans England 1982 sind die Straßen voller selbstfahrender Autos, Smartphones sind überall, Computer erobern auch anspruchsvolle Arbeitsplätze. Die Beatles (den Spaß leistet sich der Autor) haben noch ein Album aufgenommen, „Love and Lemons“, mit einem Sinfonieorchester, offenbar ziemlicher Kitsch.

Grau ist McEwans retrofuturistisches England aber doch. Den Falkland-Krieg hat es kontrafaktisch verloren, und Margaret Thatcher stellt sich so ungeschickt an, wie es ihre Nachfolgerin Theresa May getan hat. Premierminister wird der Labour-Politiker Denis Healey, und der kündigt die nukleare Abrüstung an, eine Börsen-Transaktionssteuer und den Brexit ohne Referendum: „Die Entscheidung treffe allein das Parlament. Nur das Dritte Reich und andere Tyranneien machten mittels Volksabstimmungen Politik, sie würden allgemein zu nichts Gutem führen.“ So schreibt McEwan, der über den Brexit verzweifelt und in einem Interview gesagt hat, ein Parlament von Fünfjährigen hätte sich besser geschlagen als das gegenwärtige.

Der Romancier ist Gott, in seiner Schöpfung darf er alles, solange das Ergebnis kohärent und plausibel ausfällt. Das tut es hier. McEwan geht es darum zu demonstrieren, dass „die Gegenwart ein unwahrscheinliches, unendlich fragiles Konstrukt ist. Es hätte anders kommen können. Etwas oder alles könnte auch ganz anders sein.“ Das ist eine der klügeren Erkenntnisse des ansonsten nicht sehr klugen Helden und Ich-Erzählers Charlie. Der ist 30, weiß nach einem Anthropologiestudium nichts mit sich anzufangen, tradet an der Börse und kauft von einer Erbschaft einen dieser neuen Wunder-Roboter, eben Adam. Zusammen mit seiner Freundin Miranda programmiert er dessen Persönlichkeit, jeder der „Eltern“ gibt ihm die Hälfte der Eigenschaften – ein digitaler Zeugungsakt.

Adam macht sich in Küche und Garten nützlich, übernimmt Charlies Börsenspielereien und einmal schläft er mit Miranda. Wie Charlie das, einen Stock tiefer, halb hört, halb imaginiert, ist eine der komischsten Szenen in diesem Roman (einen weiteren Höhepunkt bildet das Zusammentreffen mit Mirandas Vater, der Adam für den Liebhaber seiner Tochter und Charlie für den Roboter hält). Als Charlie Miranda wegen des Seitensprungs zur Rede stellt, hält sie dagegen: Würdest du dich bei einem Vibrator auch so aufregen?

Dass Adam eben kein Vibrator ist, dass aus Materie und Software so etwas wie ein Bewusstsein erwächst, ist das Problem für Charlie und McEwan, der moralisch-philosophische Kern seines Romans, der alle einschlägigen Aspekte – von der Herr-Knecht-Dialektik bis zum „Neuen Menschen“, den alle Utopien voraussetzen –, auf subtile Weise einbezieht. Und in einer packenden Handlung vorantreibt: „Maschinen wie ich“ ist etwas für Rote-Ohren Leser und Weiterdenker.

Adam erweist sich seinem „Herrn“ als haushoch überlegen. Er liest Fachliteratur über die Entwicklungen der Quantenphysik – und kommt zu dem Schluss, „dass er lebendig ist“. Er berauscht sich an den Werken der abendländischen Kulturgeschichte und hält Charlie, der sich „für Bücher nie erwärmen konnte“, vor: „Shakespeare, Dein kulturelles Erbe! Wie hältst du es nur aus, ohne einige seiner Zeilen durch die Welt zu gehen?“ Das hält Charlie gut aus. Weniger gut kommt er mit Adams moralischem Rigorismus zurecht. Prinzipien, die man ihm einprogrammiert hat, setzt er absolut, Wahrheit und Gerechtigkeit schließen für ihn die menschlichen Unsauberkeiten, das Notlügen oder Fünfe-gerade-sein-Lassen, aus. Kant, der ja postuliert hat, dass man nicht mal lügen dürfe, um Menschenleben zu retten, hätte seine Freude.

Letztlich, so das Fazit von McEwans retrofuturistischer Fantasie, sind Roboter die besseren Menschen, aber für die Welt, wie sie ist, nicht geeignet. „Millionen leben in Armut, obwohl es genug für alle gibt. Wir zerstören unsere Biosphäre, obwohl wir wissen, dass sie unsere einzige Heimat ist. Wir lieben Lebendiges, lassen aber massenhaftes Artensterben zu“, lässt McEwan seinen Alan Turing dozieren. Roboter wie Adam werden von diesem „Hurrikan von Widersprüchen“ überfordert. Etliche aus der Serie wählen eine ihnen eigene Form des Selbstmords – sie schalten sich langsam ab.

Ian McEwan, der einstige Immoralist und „Ian Macabre“ der frühen Werke, ist längst zu einem melancholischen Moralisten geworden. Mit Adam hat er nicht nur eine für eine Maschine geradezu blutvoll präsente Romanpersönlichkeit geschaffen, gegen die seine menschlichen Besitzer, Partner, Widersacher deutlich abfallen, der neue hält den alten Adams und Evas auch einen Spiegel vor, in dem sie nicht gut aussehen.

Aber das Verdikt bleibt nicht ohne dialektische Wendung. Unsere Defizite – die Emotionen, die unser Urteil trüben und Konflikte und Verbrechen generieren – lassen sich auch anders betrachten: als wimmelndes Leben, das Voraussetzung für Kunst ist. „Was ist das, was in uns hurt, lügt, stiehlt und mordet?“ fragt Woyzeck, und Autoren wie Büchner versuchen eine Antwort. Hier ist McEwan bei seiner ureigenen Angelegenheit angelangt. Wie in seinen Meisterwerken „Abbitte“ und „Honig“ macht das Buch den Schreib- und Lektürevorgang selbst zum Thema.

Adam hat bemerkt: Die Literatur der Menschheit „beschreibt Varianten menschlichen Versagens: glänzende Darstellungen von Mord, Grausamkeit, Habgier, Dummheit, Selbsttäuschung und vor allem von tiefen Missverständnissen im Hinblick auf andere“. In einer idealen Zukunft verkehren Mensch und Maschine direkt, von Gehirn zu Gehirn, frei von Missverständnissen. Diese Vernetzung der Köpfe wird Literatur überflüssig machen. Übrig bleibt der Haiku, „die stille, klare Wahrnehmung und Feier der Dinge, wie sie sind“. Schon 2000 solcher Haikus hat Adam produziert, der Autor zitiert gnädigerweise nur ein paar davon.

Romane, lässt McEwan ironischerweise seinen Nichtleser Charlie sagen, werden Roboter nie schreiben können, darin besteht unsere Überlegenheit, unsere Rettung. Ein schwacher Trost? Nun: Ein so komplexes, ambivalentes, dabei süffig zu lesendes Buch wie „Maschinen wie ich“ hätte tatsächlich keine künstliche Intelligenz schreiben können. Muss man hinzufügen: Noch nicht?

MARTIN EBEL

Die Maschinen wählen eine

eigene Form des Selbstmords –

sie schalten sich langsam ab

Ian McEwan: Maschinen wie ich. Roman. Aus dem Englischen von Bernhard Robben. Diogenes, Zürich 2019. 406 Seiten, 25 Euro.

DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

In McEwans England 1982 sind die Straßen voller selbstfahrender Autos, Smartphones sind überall, Computer erobern auch anspruchsvolle Arbeitsplätze. Die Beatles (den Spaß leistet sich der Autor) haben noch ein Album aufgenommen, „Love and Lemons“, mit einem Sinfonieorchester, offenbar ziemlicher Kitsch.

Grau ist McEwans retrofuturistisches England aber doch. Den Falkland-Krieg hat es kontrafaktisch verloren, und Margaret Thatcher stellt sich so ungeschickt an, wie es ihre Nachfolgerin Theresa May getan hat. Premierminister wird der Labour-Politiker Denis Healey, und der kündigt die nukleare Abrüstung an, eine Börsen-Transaktionssteuer und den Brexit ohne Referendum: „Die Entscheidung treffe allein das Parlament. Nur das Dritte Reich und andere Tyranneien machten mittels Volksabstimmungen Politik, sie würden allgemein zu nichts Gutem führen.“ So schreibt McEwan, der über den Brexit verzweifelt und in einem Interview gesagt hat, ein Parlament von Fünfjährigen hätte sich besser geschlagen als das gegenwärtige.

Der Romancier ist Gott, in seiner Schöpfung darf er alles, solange das Ergebnis kohärent und plausibel ausfällt. Das tut es hier. McEwan geht es darum zu demonstrieren, dass „die Gegenwart ein unwahrscheinliches, unendlich fragiles Konstrukt ist. Es hätte anders kommen können. Etwas oder alles könnte auch ganz anders sein.“ Das ist eine der klügeren Erkenntnisse des ansonsten nicht sehr klugen Helden und Ich-Erzählers Charlie. Der ist 30, weiß nach einem Anthropologiestudium nichts mit sich anzufangen, tradet an der Börse und kauft von einer Erbschaft einen dieser neuen Wunder-Roboter, eben Adam. Zusammen mit seiner Freundin Miranda programmiert er dessen Persönlichkeit, jeder der „Eltern“ gibt ihm die Hälfte der Eigenschaften – ein digitaler Zeugungsakt.

Adam macht sich in Küche und Garten nützlich, übernimmt Charlies Börsenspielereien und einmal schläft er mit Miranda. Wie Charlie das, einen Stock tiefer, halb hört, halb imaginiert, ist eine der komischsten Szenen in diesem Roman (einen weiteren Höhepunkt bildet das Zusammentreffen mit Mirandas Vater, der Adam für den Liebhaber seiner Tochter und Charlie für den Roboter hält). Als Charlie Miranda wegen des Seitensprungs zur Rede stellt, hält sie dagegen: Würdest du dich bei einem Vibrator auch so aufregen?

Dass Adam eben kein Vibrator ist, dass aus Materie und Software so etwas wie ein Bewusstsein erwächst, ist das Problem für Charlie und McEwan, der moralisch-philosophische Kern seines Romans, der alle einschlägigen Aspekte – von der Herr-Knecht-Dialektik bis zum „Neuen Menschen“, den alle Utopien voraussetzen –, auf subtile Weise einbezieht. Und in einer packenden Handlung vorantreibt: „Maschinen wie ich“ ist etwas für Rote-Ohren Leser und Weiterdenker.

Adam erweist sich seinem „Herrn“ als haushoch überlegen. Er liest Fachliteratur über die Entwicklungen der Quantenphysik – und kommt zu dem Schluss, „dass er lebendig ist“. Er berauscht sich an den Werken der abendländischen Kulturgeschichte und hält Charlie, der sich „für Bücher nie erwärmen konnte“, vor: „Shakespeare, Dein kulturelles Erbe! Wie hältst du es nur aus, ohne einige seiner Zeilen durch die Welt zu gehen?“ Das hält Charlie gut aus. Weniger gut kommt er mit Adams moralischem Rigorismus zurecht. Prinzipien, die man ihm einprogrammiert hat, setzt er absolut, Wahrheit und Gerechtigkeit schließen für ihn die menschlichen Unsauberkeiten, das Notlügen oder Fünfe-gerade-sein-Lassen, aus. Kant, der ja postuliert hat, dass man nicht mal lügen dürfe, um Menschenleben zu retten, hätte seine Freude.

Letztlich, so das Fazit von McEwans retrofuturistischer Fantasie, sind Roboter die besseren Menschen, aber für die Welt, wie sie ist, nicht geeignet. „Millionen leben in Armut, obwohl es genug für alle gibt. Wir zerstören unsere Biosphäre, obwohl wir wissen, dass sie unsere einzige Heimat ist. Wir lieben Lebendiges, lassen aber massenhaftes Artensterben zu“, lässt McEwan seinen Alan Turing dozieren. Roboter wie Adam werden von diesem „Hurrikan von Widersprüchen“ überfordert. Etliche aus der Serie wählen eine ihnen eigene Form des Selbstmords – sie schalten sich langsam ab.

Ian McEwan, der einstige Immoralist und „Ian Macabre“ der frühen Werke, ist längst zu einem melancholischen Moralisten geworden. Mit Adam hat er nicht nur eine für eine Maschine geradezu blutvoll präsente Romanpersönlichkeit geschaffen, gegen die seine menschlichen Besitzer, Partner, Widersacher deutlich abfallen, der neue hält den alten Adams und Evas auch einen Spiegel vor, in dem sie nicht gut aussehen.

Aber das Verdikt bleibt nicht ohne dialektische Wendung. Unsere Defizite – die Emotionen, die unser Urteil trüben und Konflikte und Verbrechen generieren – lassen sich auch anders betrachten: als wimmelndes Leben, das Voraussetzung für Kunst ist. „Was ist das, was in uns hurt, lügt, stiehlt und mordet?“ fragt Woyzeck, und Autoren wie Büchner versuchen eine Antwort. Hier ist McEwan bei seiner ureigenen Angelegenheit angelangt. Wie in seinen Meisterwerken „Abbitte“ und „Honig“ macht das Buch den Schreib- und Lektürevorgang selbst zum Thema.

Adam hat bemerkt: Die Literatur der Menschheit „beschreibt Varianten menschlichen Versagens: glänzende Darstellungen von Mord, Grausamkeit, Habgier, Dummheit, Selbsttäuschung und vor allem von tiefen Missverständnissen im Hinblick auf andere“. In einer idealen Zukunft verkehren Mensch und Maschine direkt, von Gehirn zu Gehirn, frei von Missverständnissen. Diese Vernetzung der Köpfe wird Literatur überflüssig machen. Übrig bleibt der Haiku, „die stille, klare Wahrnehmung und Feier der Dinge, wie sie sind“. Schon 2000 solcher Haikus hat Adam produziert, der Autor zitiert gnädigerweise nur ein paar davon.

Romane, lässt McEwan ironischerweise seinen Nichtleser Charlie sagen, werden Roboter nie schreiben können, darin besteht unsere Überlegenheit, unsere Rettung. Ein schwacher Trost? Nun: Ein so komplexes, ambivalentes, dabei süffig zu lesendes Buch wie „Maschinen wie ich“ hätte tatsächlich keine künstliche Intelligenz schreiben können. Muss man hinzufügen: Noch nicht?

MARTIN EBEL

Die Maschinen wählen eine

eigene Form des Selbstmords –

sie schalten sich langsam ab

Ian McEwan: Maschinen wie ich. Roman. Aus dem Englischen von Bernhard Robben. Diogenes, Zürich 2019. 406 Seiten, 25 Euro.

DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Schließen

»Ein so hochliterarischer wie engagierter Zeitdiagnostiker.«

1982 - eine Welt, in der Alan Turing noch lebt und die Gesellschaft mit seiner Kreativität und Intelligenz um viele Erfindungen bereichert bzw. ihnen zum Durchbruch verholfen hat wie beispielsweise autonome Fahrzeuge oder lebensechte Androiden. Einen solchen 'Adam' kauft sich der 32jährige …

Mehr

1982 - eine Welt, in der Alan Turing noch lebt und die Gesellschaft mit seiner Kreativität und Intelligenz um viele Erfindungen bereichert bzw. ihnen zum Durchbruch verholfen hat wie beispielsweise autonome Fahrzeuge oder lebensechte Androiden. Einen solchen 'Adam' kauft sich der 32jährige Charlie ohne zu ahnen, wie sehr sich Adam in sein Leben drängen wird.

Eine tolle Thematik, die angesichts der Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) hochaktuell ist. Ausgangspunkt ist eine Liebesgeschichte, in die der Autor geschickt die Fragen nach Moral, Ethik, Gefühlen und sonstige relevante Problematiken für den Bereich der KI hineinpackt. Zwar hat auch McEwan keine endgültigen Antworten zu bieten (das wäre auch zu viel erwartet), aber er zeigt in beinahe unterhaltender Art und Weise die Schwierigkeiten auf, die sich aus dem Zusammenleben zwischen Mensch und Androiden ergeben können. Doch damit nicht genug: Aus der Liebesgeschichte heraus entwickelt sich eine Rachegeschichte, die die Frage nach Recht und Wahrheit stellt, nach Gerechtigkeit und Gesetz, was sich durch die 'Augen' einer KI völlig anders darstellt als für einen Menschen.

Fast beiläufig, dennoch stets präsent, sind die Zeitläufte in denen dieses Buch spielt. Zeitläufte, die durch die Veränderung einer 'Kleinigkeit' wie beispielsweise dem Weiterleben von Alan Turing, völlig anders ablaufen als wir sie erlebt haben. Zwar entspricht Vieles dem, was wir kennen und teilweise selbst erlebt bzw. mitbekommen haben. Aber Anderes, auch Wesentliches, hat sich in eine völlig andere Richtung entwickelt. Ein Gedankenexperiment, das deutlich macht, wie wenig es bedarf, dass das Leben eine gänzlich andere Bahn nimmt.

Und damit sich auch wirklich niemand langweilt, gibt es noch kleine und größere Exkurse in die unterschiedlichsten Themengebiete: Medizin, IT, Kunst ... Ja, der Autor verfügt über ein profundes Wissen, aus dem er für dieses Buch aus dem Vollen schöpft. Und besitzt zudem die Fähigkeit, kluge Sätze zu schreiben wie "Aber war das nicht Natur? Und zudem ein alter Hut? Männer, die Frauen für eine Naturgewalt hielten? Glich sie also eher einem kontraintuitiven euklidischen Beweis?"

So toll das Thema, so intelligent auch die Ausarbeitung - mir ist das insgesamt von Allem zu viel. Vielleicht bin ich auch nur nicht schlau genug.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Ian McEwan ist mal wieder ein Roman gelungen, der den Leser zum Nachdenken bringt.

Wir stellen uns einfach mal vor: Es sind die 1980erJahre, die Welt, die Ian McEwan uns beschreibt, sieht allerdings anders aus, als unsere reale Vergangenheit. Die Technik der 1980er Jahre ist schon viel …

Mehr

Ian McEwan ist mal wieder ein Roman gelungen, der den Leser zum Nachdenken bringt.

Wir stellen uns einfach mal vor: Es sind die 1980erJahre, die Welt, die Ian McEwan uns beschreibt, sieht allerdings anders aus, als unsere reale Vergangenheit. Die Technik der 1980er Jahre ist schon viel fortgeschrittener, es gibt Handys und selbstfahrende Autos. Und seit neuestem gibt es - wenn auch erst in geringer Stückzahl - Roboter, die wie Menschen aussehen, die denken können, sich wie Menschen bewegen und handeln können. Nur eines unterscheidet sie: sie benötigen Strom. Nachts werden sie ans Stromnetz angeschlossen und werden aufgeladen.

Dem Protagonisten Charlie ist es gelungen einen der raren Roboter zu ergattern. Er häte zwar lieber eine EVA gehabt, aber ist auch mit seinem ADAM zufrieden. Zu der Geschichte gehört aber auch noch Miranda, die im selben Haus wie Charlie wohnt, nur eine Etage höher. Sie und Charlie beginnen eine Beziehung, gerade als auch Adam bei Charlie "einzieht". Auch Adam hat Gefühle, er verlieb sich ebenfalls in Miranda - und da er über ausgezeichnete Recherchekompetenzen verfügt - weiß er auch mehr über sie als Charlie. Miranda verheimlicht etwas aus ihrer Vergangenheit, doch ihre Vergangenheit droht sie nun einzuholen.

Abwechslungsreich und dramtaturgisch fesselnd erzählt uns Ian McEwan eine kunstvoll inszinierte Dreiecks-Geschichte, die so ganz anders ist als alle anderen sonstigen Dreiecksgeschichten, denn ein Part ist nicht menschlich - jedenfalls nicht 100%ig. Zudem hat mir dieser Mix aus Vergangenheit/Zukunft sehr gut gefallen, was wäre, wenn es damals schon diese heutigen technischen Möglichkeiten gegeben hätte, was wäre anders gewesen, hätte sich anders entwickelt. Wo ständen wir heute ?

Zudem macht sich Protagonist Charlie viele (philosphische) Gedanken, nicht alle seine Gedanken sind für mich laienhaften Leser verständlich , aber darauf kommt es auch gar nicht an. Es ist ein Teil des Protagonisten und gehört zu dieser Geschichte, und gibt dem ganzen Tiefgang. Denn der eigentliche Kern dieser Geschichte ist die Moral und ob es eine richtige oder mehrere richtige Entscheidungen gibt, die man in gewissen Situationen treffen muss. Was macht den Menschen so einzigartig? Was unterscheidet ihn von einem Roboter? Gibt es die eine einzige Wahrheit? Wann handeln wir richtig? Wieviel Platz dürfen oder sollten Gefühle bekommen, wenn Entscheidungen gefällt werden müssen? Unterhaltsam und nachdenklich werden diese Fragen im Buch thematisiert.

"Maschinen wie ich" liest sich wie ein Science Ficton, ein Krimi, eine LIebesgeschichte - alles auf einmal. Eine fesselnde Geschichte, die zum Nachdenken anregt über Moral und Wahrheit, Liebe und Leid, über Unterlassung und Verheimlichung, Lüge und Verrat.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für