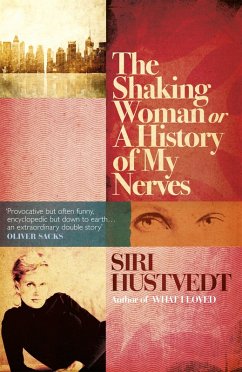

© Beowulf Sheehan

Siri Hustvedt

Hustvedt, SiriSiri Hustvedt wurde 1955 in Northfield, Minnesota, geboren. Sie studierte Literatur an der Columbia University und promovierte mit einer Arbeit über Charles Dickens. Bislang hat sie sechs Romane publiziert. Mit «Was ich liebte» hatte sie ihren internationalen Durchbruch. Zuletzt erschienen «Die gleißende Welt» und «Damals». Zugleich ist sie eine profilierte Essayistin. Bei Rowohlt liegen von ihr die Essaybände «Leben, Denken, Schauen», «Nicht hier, nicht dort», «Being a Man» und «Die Illusion der Gewissheit» vor.Aumüller, UliUli Aumüller übersetzt u.a. Siri Hustvedt, Jeffrey Eugenides, Jean Paul Sartre, Albert Camus und Milan Kundera. Für ihre Übersetzungen erhielt sie den Paul-Celan-Preis und den Jane-Scatcherd-Preis.Osterwald, GreteGrete Osterwald, geboren 1947, lebt als freie Übersetzerin aus dem Englischen und Französischen in Frankfurt am Main. Sie wurde mehrfach mit Übersetzerpreisen ausgezeichnet, zuletzt 2017 mit dem Jane-Scatcherd-Preis. Zu den von ihr übersetzten Autoren zählen Siri Hustvedt, Alfred Jarry, Anka Muhlstein, Jacques Chessex sowie Nicole Krauss, Jeffrey Eugenides und Elliot Perlman.

Kundenbewertungen

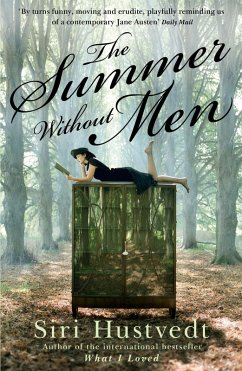

Als der Ehemann der New Yorkerin Mia eine Pause vom Eheleben fordert, tickt sie aus, und landet für kurze Zeit in der Psychiatrie. Daraus entlassen zieht sie für den Sommer nach Bonden ihrer Heimatstadt, wo ihre Mutter in einem betreuten Wohnheim lebt.

Mia trifft sich oft mit ihrer Mutter und deren Freundinnen, unt...

Als der Ehemann der New Yorkerin Mia eine Pause vom Eheleben fordert, tickt sie aus, und landet für kurze Zeit in der Psychiatrie. Daraus entlassen zieht sie für den Sommer nach Bonden ihrer Heimatstadt, wo ihre Mutter in einem betreuten Wohnheim lebt.

Mia trifft sich oft mit ihrer Mutter und deren Freundinnen, unterrichtet junge Mädchen in einer Art Schreibwerkstatt, und findet durch diese Zeit wieder zu sich selbst. Dabei erzählt Mia von ihrem Zusammenbruch, von dem Leben mit ihrem Mann Boris, und von der Gegenwart die Geschichten um ihre Nachbarn, den Schülerinnen und den alten Frauen.

Alles zusammen schon mehrere interessante Geschichten, die zu lesen richtig gut gefallen. So viel gute Erzählung auf die Seiten gepackt, macht schon Spaß zu lesen, wenn es auch anspruchsvoll ist. Und aus den erwähnten Geschichten würden andere Autoren schon alleine einen Roman füllen. Dazu wirklich sinnvolle Reflektionen und Erkenntnisse von Mia, oder der Autorin. Doch die eingefügten Wissensergüsse über Dinge, Dichter und Erkenntnisse, die mich als Leser der guten Erzählung um Mia herum nicht wirklich fesseln konnten, waren ein kleiner Wermutstropfen. Der Lesefluss stoppte und eigentlich ist doch klar, dass eine Autorin, die so schreibt schon einiges an Wissen hat. Da war das völlig unnötig.

3 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Das Buch ist ganz nett. Jedoch nichts im Vergleich zu "Was ich liebte". Letzteres war eine sehr ergreifende Geschichte und ich konnte das Buch kaum aus der Hand legen. Bei "Der Sommer ohne Männer" mußte ich mich teilweise überwinden weiterzulesen um fertig zu werden. Es ist Niederschreibung von Erkenntnissen mit meh...

Das Buch ist ganz nett. Jedoch nichts im Vergleich zu "Was ich liebte". Letzteres war eine sehr ergreifende Geschichte und ich konnte das Buch kaum aus der Hand legen. Bei "Der Sommer ohne Männer" mußte ich mich teilweise überwinden weiterzulesen um fertig zu werden. Es ist Niederschreibung von Erkenntnissen mit mehreren kleinen Geschichten drumherum. Nicht packend, aber ganz nett.

11 von 13 finden diese Rezension hilfreich

Mit intellektuellem Anspruch

Als Komödie hat Siri Hustvedt ihren Roman «Der Sommer ohne Männer» bezeichnet, er markiert zugleich einen Perspektivwechsel der amerikanischen Autorin, zu dem sie erklärt hat: «Ich habe zehn Jahre lang als Mann geschrieben, ich dachte, es sei jetzt Zeit, wieder als Frau zu schreibe...

Mit intellektuellem Anspruch

Als Komödie hat Siri Hustvedt ihren Roman «Der Sommer ohne Männer» bezeichnet, er markiert zugleich einen Perspektivwechsel der amerikanischen Autorin, zu dem sie erklärt hat: «Ich habe zehn Jahre lang als Mann geschrieben, ich dachte, es sei jetzt Zeit, wieder als Frau zu schreiben». Zudem scheint der Stoff ja auch geradezu klischeehaft vorgeprägt zu sein, «Mann verlässt Frau», das wird in der Literatur regelmäßig aus weiblicher Sicht erzählt, meistens von Autorinnen. Gibt es denn da noch etwas Neues zu erzählen, ist denn diese archetypische, geradezu banale Konstellation in Frauenromanen nicht schon bis zum Überdruss thematisiert worden?

Boris, hoch angesehener Neurowissenschaftler in New York, hat seiner Frau Mia, einer erfolgreichen Dichterin, mit der er seit dreißig Jahre verheiratet ist, in ihrer kriselnden Ehe eine Pause vorgeschlagen. Die «Pause» stellt sich als seine vollbusige, zwanzig Jahre jüngere, französische Laborassistentin heraus. Mia dreht völlig durch und landet für anderthalb Wochen in der Psychiatrie, ehe sie anschließend, - als Reha quasi -, für einen Sommer in ein Provinznest nach Minnesota geht, wo ihre neunzigjährige, noch ziemlich aktive Mutter in einem Heim wohnt. Außerdem ist sie auch engagiert worden, im Kulturzentrum des Ortes einen Poesiekurs für Jugendliche zu veranstalten. Innerhalb dieses Handlungsgerüsts berichtet die Ich-Erzählerin Mia über ihre Verzweiflung, verarbeitet ihre Kränkung, versucht zu begreifen, warum es gekommen ist, wie es kam, rekapituliert ihr Leben bis zurück in die Kindheit.

Hustvedt installiert in ihrem männerlosen Roman zwei Frauengruppen, die beide künstlerisch geprägt sind und Mia in ihrem mentalen Chaos Halt geben. Da sind zunächst die von ihr nur als die «Fünf Schwäne» bezeichneten, hoch betagten Freundinnen der Mutter im Altersheim, aber auch die Jugend ist vertreten durch die sieben Mädchen ihrer Poesiegruppe. Und die Nachbarfamilie mit zwei kleinen Kindern sorgt ebenfalls für Trubel, der Mia ablenkt von ihren sinnlosen Grübeleien. Sie schreibt Gedichte, notiert außerdem mancherlei in einem erotischen Tagebuch und führt, zunächst unfreiwillig, eine Email-Korrespondenz mit einem hartnäckigen Stalker, die sich mit der Zeit zu einem geistreichen Gedankenaustausch entwickelt. Der vordergründig banale Plot erhält durch die ausschließlich auf Frauen fokussierte Thematik eine über den Frauenroman hinausreichende Bedeutung, stimmig werden hier die Beziehungen des weiblichen Geschlechts untereinander dargestellt, jung und alt, Mutter und Tochter, Geliebte und Ehefrau, Freundin und Rivalin, - ein Macho würde von latentem Zickenkrieg sprechen. Mit bewundernswertem Scharfsinn zeigt die Autorin geradezu analytisch das komplizierte psychologische Geflecht innerhalb der beiden Gruppen auf, demaskiert kritisch Falschheit, Mobbing, Eifersucht in den femininen Grabenkämpfen, die den Terminus «schwaches Geschlecht» ad absurdum führen.

Dieser Roman beinhaltet eine ernstzunehmende Recherche über die Möglichkeit lebenslanger Paarbeziehungen, - und über die Chancen einer Restitution. Mit ihrer Klassifizierung als Komödie hat Siri Hustvedt ihre Absicht verdeutlicht, zur Entkrampfung einer soziologischen Problematik beizutragen, die gleichermaßen brisant und omnipräsent ist. Weniger überzeugend als diese thematische Komponente ihres Romans ist die stilistische Umsetzung des Stoffs. Da wäre die besonders in der ersten Hälfte nervige Zergliederung der Geschichte in Erzählschnipsel zu nennen, die Langatmigkeit des Erzählens auch, wobei die Erzählerin, die sich öfter mal neckisch direkt an den Leser wendet, hier um Geduld bittet. Prosaleser wie mich nerven auch die eingestreuten lyrischen Ergüsse, lächerliche Wortakrobatik in meinen Augen, und mit den Strichzeichnungen konnte ich ebenfalls nichts anfangen. Gleichwohl, dieser Roman ist eine Rarität, ein Frauenroman nämlich mit intellektuellem Anspruch, nicht mehr und nicht weniger.