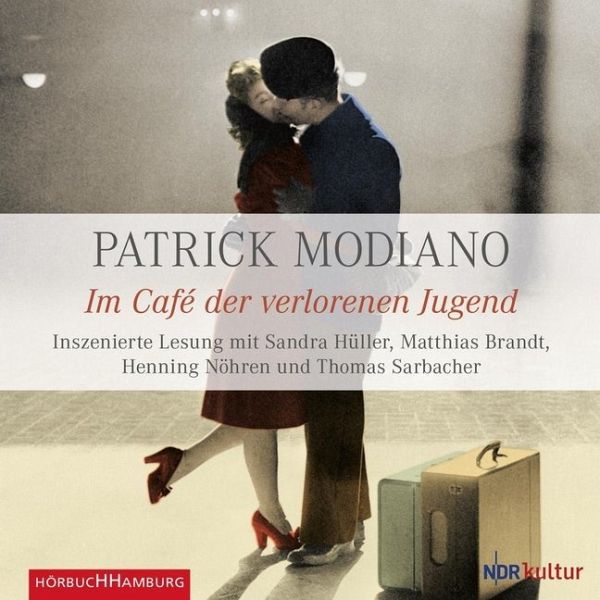

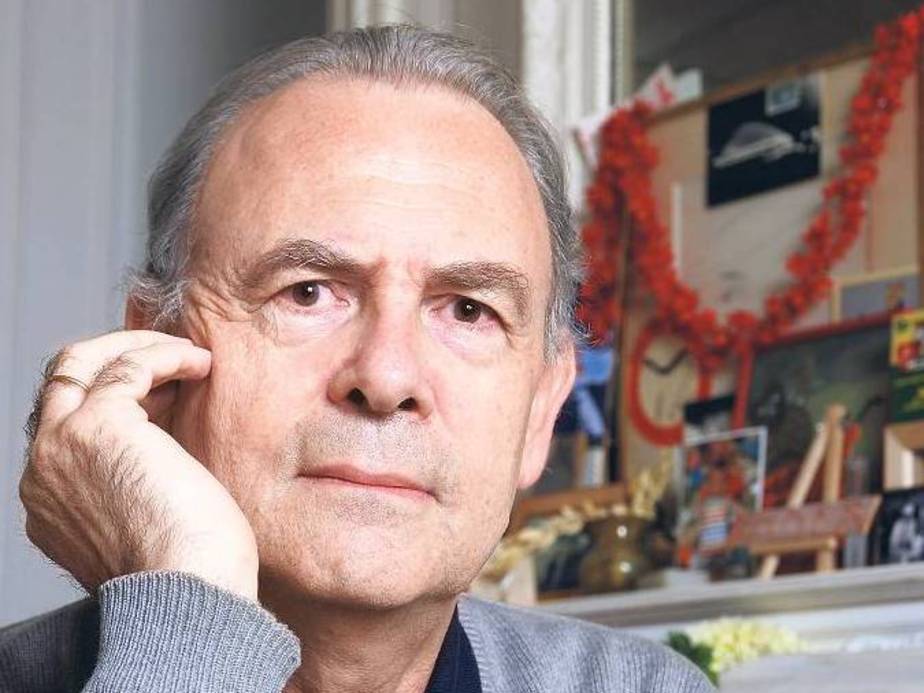

Patrick Modiano

Audio-CD

Im Café der verlorenen Jugend

3 CDs, Lesung. CD Standard Audio Format. Ungekürzte Ausgabe. 216 Min.

Übersetzung: Edl, Elisabeth;Gesprochen: Brandt, Matthias; Hüller, Sandra; Nöhren, Henning; Sarbacher, Thomas

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

Schon als Kind war Louki aus der Wohnung der Mutter immer wieder weggelaufen. Ihren Mann, einen Immobilienmakler aus Neuilly, hat sie nach einem Jahr verlassen. Von da an streift sie mit ihrem Geliebten Roland durch die riesige Stadt. Im »Café der verlorenen Jugend« in Saint-Germain-des-Prés glaubt sie Zuflucht zu finden, während der Detektiv ihres Mannes sie vom Nebentisch aus beobachtet. Mit wunderbarer Leichtigkeit lässt Patrick Modiano diese Geschichte von vier verschiedenen Stimmen erzählen. Dabei erschafft er eine unvergleichliche Atmosphäre, in der das Paris der frühen sechzige...

Schon als Kind war Louki aus der Wohnung der Mutter immer wieder weggelaufen. Ihren Mann, einen Immobilienmakler aus Neuilly, hat sie nach einem Jahr verlassen. Von da an streift sie mit ihrem Geliebten Roland durch die riesige Stadt. Im »Café der verlorenen Jugend« in Saint-Germain-des-Prés glaubt sie Zuflucht zu finden, während der Detektiv ihres Mannes sie vom Nebentisch aus beobachtet.

Mit wunderbarer Leichtigkeit lässt Patrick Modiano diese Geschichte von vier verschiedenen Stimmen erzählen. Dabei erschafft er eine unvergleichliche Atmosphäre, in der das Paris der frühen sechziger Jahre aufersteht.

Mit wunderbarer Leichtigkeit lässt Patrick Modiano diese Geschichte von vier verschiedenen Stimmen erzählen. Dabei erschafft er eine unvergleichliche Atmosphäre, in der das Paris der frühen sechziger Jahre aufersteht.

Modiano, PatrickPatrick Modiano, 1945 in Boulogne-Billancourt bei Paris geboren, ist einer der bedeutendsten Schriftsteller der Gegenwart. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den großen Romanpreis der Académie française und den Prix Goncourt. 2014 wurde er mit dem Nobelpreis für Literatur geehrt.

Brandt, MatthiasMatthias Brandt wurde für seine schauspielerischen Leistungen vielfach geehrt - mit dem Bayerischen Filmpreis, dem Grimme-Preis und der Goldenen Kamera. Eine seiner bekanntesten Rollen war die des Ermittlers Hanns von Meuffels im Münchner Polizeiruf 110. Matthias Brandt zählt zu den renommiertesten Hörbuchsprechern Deutschlands und wurde 2010 und 2014 mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet.

Hüller, SandraSandra Hüller, geboren 1978, spielte nach Engagements in Jena und Leipzig am Theater Basel. Zuletzt war sie als Königin Elisabeth I. im Prater der Volksbühne Berlin zu sehen. Durch ihre Hauptrolle im Kinofilm Requiem, für die sie zahlreiche Preise erhielt, wurde sie einem großen Publikum bekannt. Darüber hinaus stand sie für Filme wie Der Architekt und Über uns das All vor der Kamera.

Brandt, MatthiasMatthias Brandt wurde für seine schauspielerischen Leistungen vielfach geehrt - mit dem Bayerischen Filmpreis, dem Grimme-Preis und der Goldenen Kamera. Eine seiner bekanntesten Rollen war die des Ermittlers Hanns von Meuffels im Münchner Polizeiruf 110. Matthias Brandt zählt zu den renommiertesten Hörbuchsprechern Deutschlands und wurde 2010 und 2014 mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet.

Hüller, SandraSandra Hüller, geboren 1978, spielte nach Engagements in Jena und Leipzig am Theater Basel. Zuletzt war sie als Königin Elisabeth I. im Prater der Volksbühne Berlin zu sehen. Durch ihre Hauptrolle im Kinofilm Requiem, für die sie zahlreiche Preise erhielt, wurde sie einem großen Publikum bekannt. Darüber hinaus stand sie für Filme wie Der Architekt und Über uns das All vor der Kamera.

©Catherine Hélie / Editions Gallimard

Produktdetails

- Verlag: Hörbuch Hamburg

- Anzahl: 3 Audio CDs

- Gesamtlaufzeit: 216 Min.

- Altersempfehlung: ab 12 Jahren

- Erscheinungstermin: Februar 2012

- Sprache: Deutsch

- ISBN-13: 9783899033656

- Artikelnr.: 34511011

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.03.2012

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.03.2012Bittersüße Melodie

Patrick Modianos "Café der verlorenen Jugend"

Die literarische Welt Frankreichs ist, wie viele Bereiche des öffentlichen Lebens, von verkappt religiösen oder monarchischen Ritualen geprägt. Schriftsteller können heiliggesprochen, sprich: in die "Pléiade"-Reihe bei Gallimard aufgenommen werden. Auf dem Weg dorthin gilt es Stufen zu erklimmen, eine mögliche ist, ein "Cahier de L'Herne" gewidmet zu bekommen. Patrick Modiano, Jahrgang 1945, ist die Ehre im Januar zuteilgeworden: Der großformatige Band ist prächtig und bietet ein äußerst interessantes Dossier zur Genese von "Dora Bruder" (1997), Briefe von Nathalie Sarraute bis Peter Handke, Fotos vom Autor und seinen Orten, wertvolle Aufzeichnungen.

Patrick Modianos "Café der verlorenen Jugend"

Die literarische Welt Frankreichs ist, wie viele Bereiche des öffentlichen Lebens, von verkappt religiösen oder monarchischen Ritualen geprägt. Schriftsteller können heiliggesprochen, sprich: in die "Pléiade"-Reihe bei Gallimard aufgenommen werden. Auf dem Weg dorthin gilt es Stufen zu erklimmen, eine mögliche ist, ein "Cahier de L'Herne" gewidmet zu bekommen. Patrick Modiano, Jahrgang 1945, ist die Ehre im Januar zuteilgeworden: Der großformatige Band ist prächtig und bietet ein äußerst interessantes Dossier zur Genese von "Dora Bruder" (1997), Briefe von Nathalie Sarraute bis Peter Handke, Fotos vom Autor und seinen Orten, wertvolle Aufzeichnungen.

Mehr anzeigen

Wie Michel Tournier und J.-M. G. Le Clézio wird Modiano nun als Autor gehandelt, der bereits zu Lebzeiten seine "Pléiade"-Ausgabe erhalten könnte - eine seltene Auszeichnung. Das literarische Internet des Nachbarlands tut das Seinige mit einer Website, die den Link auf ein Modiano-Lexikon enthält: "lereseaumodiano.blogspot.com". Ein Grund mehr, sich Modianos nun übersetzten Roman "Im Café der verlorenen Jugend" (im Original 2007) genau anzusehen.

Condé-en-Brie ist ein kleiner Ort im Nordosten Frankreichs, der durch die Familie der Condé, eines Zweigs der Bourbonen, eine bedeutende Rolle in der Geschichte des Landes gespielt hat. Etymologisch verweist "Condé" auf einen Zusammenfluss von Wasserläufen. Genau das ist das fiktive "Café Condé" in Modianos neuem Roman: ein Zusammenfluss von Lebensläufen und Erzählstimmen, die sich kurz vereinigen, dann jedoch wieder auseinandergehen. Und es ist der Ort des Verfließens von Zeit, das große Thema, das Modianos Werk durchzieht und das er hier auf besonders feine und melancholische Weise gestaltet.

Auf den ersten Blick wirkt die "verlorene Jugend" eher fröhlich: Es ist eine Gruppe sorgloser junger Leute, die Ende der fünfziger oder Anfang der sechziger Jahre im Quartier Latin wohnen. Fast zwangsläufig landen sie im "Condé": "Ich habe immer geglaubt, dass manche Orte Magnete sind und dass man angezogen wird, sobald man in ihre Nähe kommt. Und zwar auf unmerkliche Weise, ohne dass man etwas ahnt. Eine abschüssige Straße kann schon genügen, ein sonniges Trottoir oder ebenso gut ein Trottoir im Schatten." Das "Condé" ist so ein Ort, die junge Boheme verbringt dort kalte Wintertage und Nächte mit viel Alkohol. Es sind obskure Schriftsteller wie Bowing oder Larronde, meist Anfang zwanzig, aber auch ältere Müßiggänger wie Doktor Vala. Manche, etwa Adamov und Maurice Raphaël, tragen eine Vergangenheit aus der Okkupation mit sich herum. Andere sind weiße Blätter, wie jener anonyme Student der École Supérieure des Mines, der den ersten Abschnitt erzählt. Einige Namen verweisen auf reale Personen, und das Gruppenfoto allgemein hat, wie das Motto von Guy Debord und Äußerungen Modianos belegen, die Situationisten zum Vorbild, eine ästhetisch orientierte linke Splittergruppe.

Die weiteren Erzähler sind der Detektiv Pierre Caisley, der angehende Schriftsteller Roland, ein Alter Ego des Autors, und vor allem Louki. Jacqueline Choureau, geborene Delanque, vom "Condé" Louki getauft, steht im Zentrum des Romans: Wie in "Dora Bruder" und in "Hochzeitsreise" (1990) setzt Modiano eine geheimnisvolle junge Frau in Szene. Neu ist, dass gleich drei Erzähler ihr nachspüren - neu ist vor allem, dass sie selbst zu Wort kommt. Allerdings nicht sofort, Modiano nähert sich ihr vorsichtig, der Student und der Detektiv kreisen die Mysteriöse ein: Sie ist zweiundzwanzig, gepflegt und erscheint sporadisch im "Condé", und zwar immer durch die "Schattentür", den Seiteneingang; Unbekannte forschen ihr nach, und eines Tages löst sie sich in Luft auf.

Schritt für Schritt enthüllt sich ihr Bild: Louki ist am Fuß von Montmartre aufgewachsen, die Mutter war Tänzerin im "Moulin Rouge". Als Jugendliche streunt sie, lernt die zwielichtige Jeannette Gaul kennen, sammelt Erfahrungen mit Männern und Drogen. Auf einen Schlag beginnt sie Leben Nummer zwei, heiratet Jean-Pierre Choureau, einen Immobilienhändler aus dem schicken Neuilly. Die bürgerliche Existenz wird ihr ebenfalls zu eng, sie sucht Orientierung bei Guy de Vere, einem Guru, der Lektüren wie "Der verlorene Horizont", den Tibet-Roman von James Hilton, empfiehlt. Roland wird ihr Liebhaber, es ist "die Begegnung zweier Menschen, die keine Verankerung hatten im Leben". Louki verlässt ihren Mann, lebt in Hotels, geht ins "Condé". Schließlich hat sie auch das dritte Leben satt und verschwindet endgültig.

Modiano liebt Spurensuchen. Vieles erfährt der Leser durch die Schnüffeleien des Ermittlers, den der verlassene Ehemann engagiert hat. Modiano berichtet im Rückblick und lässt Figuren aus Recherchen erstehen, aus Protokollen und Behördenvermerken. Anders als sein skandalumwitterter Erstling "Place de l'Étoile" von 1968, der erst 2010 ins Deutsche übersetzt wurde, in Stil und Gestus nahelegt, ist Modiano kein Sohn Célines, sondern ein Enkel Prousts. Seine Bücher - von der preisgekrönten "Gasse der dunklen Läden" (1978) bis zu "Dora Bruder", der Recherche um ein deportiertes jüdisches Mädchen - zeigen Modiano als Schmetterlingsjäger, der die flatternden Seelen fangen möchte, als Detektiv der flüchtigen Zeit, dessen Madeleines eben Register, Notizen oder Fotos sind. So prosaische "Fixpunkte" wie eine Autowerkstatt gewinnen existentielle Bedeutung: "Das mochte lächerlich wirken, es war aber wichtig. Denn sonst hat man irgendwann überhaupt keinen Bezugspunkt mehr im Leben."

Mit "Im Café der verlorenen Jugend" geht Modiano einen Schritt weiter, er bricht die lineare Suche auf und lässt die Erzählstimme wandern. Das verschärft die Botschaft: Zwar hört der Leser Loukis Stimme, erfährt ihre Geschichte aus ihrem eigenen Mund. Ihr Charakter gewinnt an Kontur, eine Konstante etwa ist der Drang nach Freiheit, nach Entgrenzung. Am Ende bleibt die junge Frau dennoch ein Rätsel. In seinem beiläufigen, bilderarmen Stil, von Elisabeth Edl souverän übersetzt, führt Modiano mit Radikalität die Unergründlichkeit des Menschen vor, der selbst dann ein Geheimnis bleibt, wenn man seine Gedanken liest. Schließlich bleibt nur die Hoffnung auf eine Wiederkehr des Vergangenen, ein unerfüllbarer Wunsch, den Roland im Anschluss an Nietzsche formuliert.

Auf der Ebene des Werks freilich ist die Wiederkunft ein Faktum: Die bittersüße Melodie der Erinnerung, die Aufladung der Pariser Topographie mit historischer und persönlicher Bedeutung, die ewige Suche nach dem anderen, die Trauerarbeit ob der immer schon verlorenen Zeit - all das kehrt von Roman zu Roman wieder. Seine Leserschaft liebt ihn dafür, Modiano selbst hingegen fürchtet die Wiederholung, wie er in Interviews mitgeteilt hat. Nicht ganz zu Unrecht: Auch "Im Café der verlorenen Jugend" ist einer jener schmalen Bände, die den Leser für einen Nachmittag ins Paris der Nachkriegsjahre entführen. Wie gewohnt bietet er nostalgisches Vergnügen ohne Reue - auch ohne Erschütterung.

NIKLAS BENDER

Patrick Modiano: "Im Café der verlorenen Jugend". Roman.

Aus dem Französischen von Elisabeth Edl. Hanser Verlag, München 2012. 158 S., geb., 16,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Condé-en-Brie ist ein kleiner Ort im Nordosten Frankreichs, der durch die Familie der Condé, eines Zweigs der Bourbonen, eine bedeutende Rolle in der Geschichte des Landes gespielt hat. Etymologisch verweist "Condé" auf einen Zusammenfluss von Wasserläufen. Genau das ist das fiktive "Café Condé" in Modianos neuem Roman: ein Zusammenfluss von Lebensläufen und Erzählstimmen, die sich kurz vereinigen, dann jedoch wieder auseinandergehen. Und es ist der Ort des Verfließens von Zeit, das große Thema, das Modianos Werk durchzieht und das er hier auf besonders feine und melancholische Weise gestaltet.

Auf den ersten Blick wirkt die "verlorene Jugend" eher fröhlich: Es ist eine Gruppe sorgloser junger Leute, die Ende der fünfziger oder Anfang der sechziger Jahre im Quartier Latin wohnen. Fast zwangsläufig landen sie im "Condé": "Ich habe immer geglaubt, dass manche Orte Magnete sind und dass man angezogen wird, sobald man in ihre Nähe kommt. Und zwar auf unmerkliche Weise, ohne dass man etwas ahnt. Eine abschüssige Straße kann schon genügen, ein sonniges Trottoir oder ebenso gut ein Trottoir im Schatten." Das "Condé" ist so ein Ort, die junge Boheme verbringt dort kalte Wintertage und Nächte mit viel Alkohol. Es sind obskure Schriftsteller wie Bowing oder Larronde, meist Anfang zwanzig, aber auch ältere Müßiggänger wie Doktor Vala. Manche, etwa Adamov und Maurice Raphaël, tragen eine Vergangenheit aus der Okkupation mit sich herum. Andere sind weiße Blätter, wie jener anonyme Student der École Supérieure des Mines, der den ersten Abschnitt erzählt. Einige Namen verweisen auf reale Personen, und das Gruppenfoto allgemein hat, wie das Motto von Guy Debord und Äußerungen Modianos belegen, die Situationisten zum Vorbild, eine ästhetisch orientierte linke Splittergruppe.

Die weiteren Erzähler sind der Detektiv Pierre Caisley, der angehende Schriftsteller Roland, ein Alter Ego des Autors, und vor allem Louki. Jacqueline Choureau, geborene Delanque, vom "Condé" Louki getauft, steht im Zentrum des Romans: Wie in "Dora Bruder" und in "Hochzeitsreise" (1990) setzt Modiano eine geheimnisvolle junge Frau in Szene. Neu ist, dass gleich drei Erzähler ihr nachspüren - neu ist vor allem, dass sie selbst zu Wort kommt. Allerdings nicht sofort, Modiano nähert sich ihr vorsichtig, der Student und der Detektiv kreisen die Mysteriöse ein: Sie ist zweiundzwanzig, gepflegt und erscheint sporadisch im "Condé", und zwar immer durch die "Schattentür", den Seiteneingang; Unbekannte forschen ihr nach, und eines Tages löst sie sich in Luft auf.

Schritt für Schritt enthüllt sich ihr Bild: Louki ist am Fuß von Montmartre aufgewachsen, die Mutter war Tänzerin im "Moulin Rouge". Als Jugendliche streunt sie, lernt die zwielichtige Jeannette Gaul kennen, sammelt Erfahrungen mit Männern und Drogen. Auf einen Schlag beginnt sie Leben Nummer zwei, heiratet Jean-Pierre Choureau, einen Immobilienhändler aus dem schicken Neuilly. Die bürgerliche Existenz wird ihr ebenfalls zu eng, sie sucht Orientierung bei Guy de Vere, einem Guru, der Lektüren wie "Der verlorene Horizont", den Tibet-Roman von James Hilton, empfiehlt. Roland wird ihr Liebhaber, es ist "die Begegnung zweier Menschen, die keine Verankerung hatten im Leben". Louki verlässt ihren Mann, lebt in Hotels, geht ins "Condé". Schließlich hat sie auch das dritte Leben satt und verschwindet endgültig.

Modiano liebt Spurensuchen. Vieles erfährt der Leser durch die Schnüffeleien des Ermittlers, den der verlassene Ehemann engagiert hat. Modiano berichtet im Rückblick und lässt Figuren aus Recherchen erstehen, aus Protokollen und Behördenvermerken. Anders als sein skandalumwitterter Erstling "Place de l'Étoile" von 1968, der erst 2010 ins Deutsche übersetzt wurde, in Stil und Gestus nahelegt, ist Modiano kein Sohn Célines, sondern ein Enkel Prousts. Seine Bücher - von der preisgekrönten "Gasse der dunklen Läden" (1978) bis zu "Dora Bruder", der Recherche um ein deportiertes jüdisches Mädchen - zeigen Modiano als Schmetterlingsjäger, der die flatternden Seelen fangen möchte, als Detektiv der flüchtigen Zeit, dessen Madeleines eben Register, Notizen oder Fotos sind. So prosaische "Fixpunkte" wie eine Autowerkstatt gewinnen existentielle Bedeutung: "Das mochte lächerlich wirken, es war aber wichtig. Denn sonst hat man irgendwann überhaupt keinen Bezugspunkt mehr im Leben."

Mit "Im Café der verlorenen Jugend" geht Modiano einen Schritt weiter, er bricht die lineare Suche auf und lässt die Erzählstimme wandern. Das verschärft die Botschaft: Zwar hört der Leser Loukis Stimme, erfährt ihre Geschichte aus ihrem eigenen Mund. Ihr Charakter gewinnt an Kontur, eine Konstante etwa ist der Drang nach Freiheit, nach Entgrenzung. Am Ende bleibt die junge Frau dennoch ein Rätsel. In seinem beiläufigen, bilderarmen Stil, von Elisabeth Edl souverän übersetzt, führt Modiano mit Radikalität die Unergründlichkeit des Menschen vor, der selbst dann ein Geheimnis bleibt, wenn man seine Gedanken liest. Schließlich bleibt nur die Hoffnung auf eine Wiederkehr des Vergangenen, ein unerfüllbarer Wunsch, den Roland im Anschluss an Nietzsche formuliert.

Auf der Ebene des Werks freilich ist die Wiederkunft ein Faktum: Die bittersüße Melodie der Erinnerung, die Aufladung der Pariser Topographie mit historischer und persönlicher Bedeutung, die ewige Suche nach dem anderen, die Trauerarbeit ob der immer schon verlorenen Zeit - all das kehrt von Roman zu Roman wieder. Seine Leserschaft liebt ihn dafür, Modiano selbst hingegen fürchtet die Wiederholung, wie er in Interviews mitgeteilt hat. Nicht ganz zu Unrecht: Auch "Im Café der verlorenen Jugend" ist einer jener schmalen Bände, die den Leser für einen Nachmittag ins Paris der Nachkriegsjahre entführen. Wie gewohnt bietet er nostalgisches Vergnügen ohne Reue - auch ohne Erschütterung.

NIKLAS BENDER

Patrick Modiano: "Im Café der verlorenen Jugend". Roman.

Aus dem Französischen von Elisabeth Edl. Hanser Verlag, München 2012. 158 S., geb., 16,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

"Das stimmungsvolle Bild einer vergangenen Epoche." Marianne Kolarik Kölner Stadt-Anzeiger 20120324

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Ingeborg Waldinger geht auf eine Zeitreise ins Paris der frühen sechziger Jahre, genauer: in ein Café der Bohème, in das, neben vielen realen Autoren, auch die Heldin aus Modianos "feinem" Roman, eine Frau, die bald jeder "Louki" nennt, aufschlägt. Nicht, dass man sie voll und ganz kennenlernen würde, "ihre Konturen bleiben unscharf", bemerkt die Rezensentin. Dies dürfte wohl an den vier, von Waldinger ausführlich beschriebenen Erzählperspektiven liegen, die Louki in je einzelnen Kapiteln umkreisen, die letzte davon, in ein Alter Ego gespiegelt, die des Autors selbst, der sich auf Spurensuche nach dem verschütteten, kaum mehr rekonstruierbaren Bohème-Paris begibt. Damit gelinge Modiano ein "Chanson triste" auf das alte Paris, seufzt die Rezensentin, die nun ihrerseits die Welt ein Stück weit mehr als im stetigen Vergehen begriffen sieht.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

"Nirgends wird Paris so wehmütig, so schön und so französisch besungen wie bei Patrick Modiano." Alex Capus "Modianos Wortwelt wirkt wie ein Magnet, dem man sich nicht entziehen kann." Martina Meister, Literaturen, 03/2012 "Die Erinnerung ist die Arbeit, die nie fertig wird. Im Falle von Modiano liegt darin zugleich das Glück des Lesers." Peter Körte, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 11.03.12 "Ein mitreißend melancholischer Roman" Ina Hartwig, Die Zeit, 15.03.12 "Modiano erinnert mit diesem Roman, der vielleicht sein reinster und schönster ist, daran, was Literatur einmal war und immer wieder sein kann." Helmut Böttiger, Süddeutsche Zeitung, 15.03.12 "Ein vollkommen einzigartiger Genuss." Tilman Krause, Literarische Welt, 07.04.12 "Auch sein neues Werk wird seine Leser begeistern, die Figuren schweben elegant durch den Roman, der die Pariser Bohème und die Melancholie feiert." Leoni Jessica Hof, Bolero, 06/12 "Die Atmosphäre des Buches ist melancholisch, sehnsüchtig, geiheimnisvoll- und verzaubert von der ersten Seite an." Freundin, 27.06.12 "In 'Im Café der verlorenen Jugend' erzählt Modiano eine sehr persönliche, bezaubernde Geschichte von Liebe, Verlust und der Flüchtigkeit der Jugend." Margarete von Schwarzkopf, NDR1 Niedersachsen, 17.07.12

Auf nur 157 Seiten eröffnet sich dem Leser einen fabelhafte Dichtung, leise und still mit einer einzigartigen Atmosphäre. Einem Puzzle gleich erzählen vier Stimmen von und über Louki (einschließlich sie selbst) und dem Pariser Condé Café. Viele Stammgäste …

Mehr

Auf nur 157 Seiten eröffnet sich dem Leser einen fabelhafte Dichtung, leise und still mit einer einzigartigen Atmosphäre. Einem Puzzle gleich erzählen vier Stimmen von und über Louki (einschließlich sie selbst) und dem Pariser Condé Café. Viele Stammgäste bevölkern dieses Café und jeder trägt sein Päckchen mit. Eigentlich ist die Handlung eher spärlich, es passiert nicht wirklich viel, doch dies Wenige entführt den Leser in die nächtliche Pariser Szene der 60er Jahre. Vieles wir nur wage angedeutet und dadurch lässt der Autor dem Leser Raum und Gelegenheit sich seine eigene Gedanken über die Geschehnisse zu machen. Eine wundervolle Stimmung hinterließ dieser Roman in mir und mit Sicherheit werde ich ihn mal wieder lesen.

Weniger

Antworten 24 von 25 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 24 von 25 finden diese Rezension hilfreich

Durch die Schattentür

«Wer morgens einen Roman von Patrik Modiano zu lesen beginnt, hat ihn mittags schon gelesen und kann mitreden», hat ein Spötter mal gesagt. Und so ist denn auch der 2012 auf Deutsch erschienene Roman «Im Café der verlorenen Jugend» …

Mehr

Durch die Schattentür

«Wer morgens einen Roman von Patrik Modiano zu lesen beginnt, hat ihn mittags schon gelesen und kann mitreden», hat ein Spötter mal gesagt. Und so ist denn auch der 2012 auf Deutsch erschienene Roman «Im Café der verlorenen Jugend» mit seinen 158 Seiten quantitativ ein Leichtgewicht, dessen qualitative, sprich literarische Bedeutung allerdings eher schwergewichtig ist, wie die weltweit positive Rezeption des schmalen Bändchens eindrucksvoll belegt.

Das Nachspüren zieht sich als Thematik durch viele Werke des Autors, und so steht auch hier eine junge Frau im Mittelpunkt, deren Lebenslinien nachzuspüren die Thematik dieses Romans bestimmt, der zeitlich in den 1960er Jahren angesiedelt ist. Ungewöhnlich ist dabei die von Modiano erstmals verwendete Aufteilung der Erzählperspektive auf nicht weniger als vier Ich-Erzähler, die er in getrennten Kapiteln zu Wort kommen lässt. Mit diesem Kunstgriff stellt er analog vier unterschiedliche Formen des Erinnerns nebeneinander. Da ist zunächst ein Student, der den Leser in die Boheme des Pariser Café Condé einführt, welches einen nicht nur örtlichen Fixpunkt der Erzählung markiert. Eines Tages taucht dort eine geheimnisvolle junge Frau auf, der Leser erfährt zunächst sehr wenig von Louki, wie sie von den illustren Stammgästen genannt wird. Im zweiten, typografisch unzureichend markierten Kapitel ist der Ich-Erzähler plötzlich ein älterer Detektiv, der sich als Kunstbuchverleger ausgibt. Er hat im Auftrag ihres verlassenen Ehemannes dessen Frau Jaqueline im Café Condé aufgespürt. Jaqueline/Louki selbst erzählt aus eigner Perspektive im dritten Abschnitt von ihrer Jugend mit ihrer alleinerziehenden Mutter, die als Platzanweiserin im Moulin Rouge arbeitete. «Als ich fünfzehn war, konnte man mich für neunzehn halten», folglich nutzte sie die nächtliche Abwesenheit ihrer Mutter für Streifzüge durch die Umgebung. Dabei lernt sie Jeanette kennen, macht erste Erfahrungen mit Rauschgift und heiratet Jahre später dann einen deutlich älteren Mann. Ihre Erinnerungen an diese Zeit sind äußerst nebelhaft. Die folgenden beiden Abschnitte sind aus der Perspektive des Schriftstellers Roland erzählt, der Louki bei einer Seance kennengelernt hat. Für ihn verlässt sie ihren Mann, ihr Glück jedoch währt nicht lange, schließlich springt Louki im Beisein ihrer Freundin vom Balkon, «Es ist so weit. Lass dich fallen» sind ihre letzten Worte, bevor sie der Sinnlosigkeit entflieht und sich der ersehnten Schwerelosigkeit überantwortet.

Ich war nach der Lektüre des Romans geneigt, ihn gleich noch einmal zu lesen, denn vieles bleibt unklar und vage, man weiß nicht so recht, wann was genau passiert ist. Damit ist allerlei Deutungsversuchen, um nicht zu sagen wilder Spekulation, und Tür und Tor geöffnet, eine Wirkung, die Modiano bewusst anstrebt mit seinem ebenso poetischen wie kryptischen Roman. Die Wahrheit über das Geschehene jedenfalls erweist sich hier als pure Illusion, es gibt sie nicht, da kann man den Roman lesen, so oft man will. Präzise sind nur die örtlichen Details von Paris, wie immer bei diesem Autor. Der rätselhaften Aura von Louki entspricht das nicht näher zu verortende Unbehagen, das sich bei der Lektüre einstellt und den Leser bis zum Schluss nicht mehr verlässt. Melancholie ist die vorherrschende Stimmung, die über der meisterhaft erzählten Geschichte liegt, eine seltsame, mutlos machende Leere, wie sie auch für die Lost Generation im Paris nach dem ersten Weltkrieg typisch war.

Es ist eine Nebentür, im Roman Schattentür genannt, durch die Louki das Café Condé immer betritt, um sich möglichst abseits von den anderen Gästen einen Platz zu suchen, auf dem sie dann im Hintergrund traumverloren dasitzt. Ganz ähnlich mutet Modianos nostalgische Spurensuche an nach einer Boheme, die es längst nicht mehr gibt und die es so auch nie mehr geben wird. Es ist vor allem seine hervorragend eingefangene, wie schwebend wirkende Atmosphäre, die diesen poetischen Roman auszeichnet.

Weniger

Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Ich habe mich durchgebissen, weil ich die ersten 30 Seiten nicht umsonst gelesen haben wollte, aber das Buch hat mich beinahe depressiv zurückgelassen. Die Sprache ist sehr schön, wie ich zugeben muss. Doch die Atmosphäre, die die Erzählung verbreitet ist mehr als melancholisch. …

Mehr

Ich habe mich durchgebissen, weil ich die ersten 30 Seiten nicht umsonst gelesen haben wollte, aber das Buch hat mich beinahe depressiv zurückgelassen. Die Sprache ist sehr schön, wie ich zugeben muss. Doch die Atmosphäre, die die Erzählung verbreitet ist mehr als melancholisch. Der Autor Patrick Modiano betrachtet das Leben einer Café-Bekanntschaft aus dem Blickwinkel von drei männlichen Gästen eines Cafés in Paris und der observierten jungen Frau selbst. Modiano schlüpft dabei jeweils in die Rolle seiner Protagonisten als Ich-Erzähler, wie dies viele französischen Autoren tun. Tatsächlich hat mir das Kapitel, als er die junge Frau Louki selbst ihr Leben erzählen lässt, am besten gefallen, weil es wenigstens etwas Gefühl transportierte.

Im Großen und Ganzen bleibt der Autor an der Oberfläche und seine Erzählung geht nicht unter die Haut. Die Protagonisten und ihre Handlungen haben keinerlei Tiefgang und scheinen einzig ihre Lebenszeit totschlagen zu wollen. Der Freiheitsdrang Loukis ist nichts anderes als ein Weglaufen vor Beziehung. Alle Protas sind Egoisten ohne Interesse an ihren sogenannten Freunden. Die Beschreibung von Paris beschränkt sich auf die Benennung von Straßen, Plätzen und Metrostationen. Ich konnte nur graue Pflastersteine, dunkle Straßenecken und nachtschwarze Häuserfassaden vor meinem inneren Auge sehen. Zu Nebel gewordene Gefühlskälte und verschwendete Jugend. Der Autor scheint selbst den "Schnee" eingeatmet zu haben und zu keinen großen Gefühlsregungen fähig zu sein. Denn am Ende des Buches fragt man sich, weshalb es überhaupt geschrieben wurde.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für