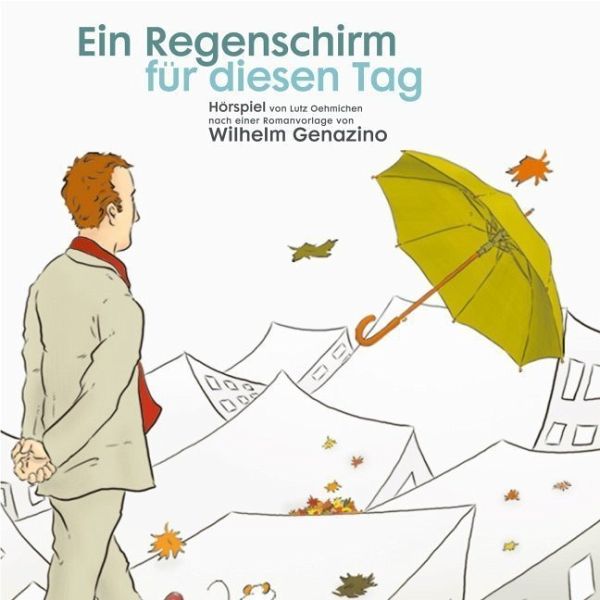

Wilhelm Genazino

Audio-CD

Ein Regenschirm für diesen Tag

3 D Hörspiel. 68 Min.

Regie: Oehmichen, Lutz; Tauch, Heike;Gesprochen: Aljinovic, Boris; Hermann, Irm; Noethen, Ulrich

Sofort lieferbar

Statt: 17,90 €**

**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

8 °P sammeln!

Es sind die vielen skurrilen Begegnungen eines Schuhtesters für Luxusschuhe (Boris Aljinovic) mit seinen früheren Freundinnen, z.B. Susanne (Inga Busch) oder Doris (Irina von Bentheim) u.v.a., die ihm beim Flanieren durch die Stadt über den Schmerz der grade von seinem Chef Herr Habedank (Ulrich Noethen) ausgesprochenen drastischen Honorarkürzung hinweg helfen. Dabei "erfindet" er plötzlich eine sensationelle Geschäftsidee, die sein leises ironisches Leben in das Gegenteil verkehren soll. Alles ist vorbereitet, als er zufällig auf einer Party Frau Balkhausen (Irm Hermann) kennenlernt. N...

Es sind die vielen skurrilen Begegnungen eines Schuhtesters für Luxusschuhe (Boris Aljinovic) mit seinen früheren Freundinnen, z.B. Susanne (Inga Busch) oder Doris (Irina von Bentheim) u.v.a., die ihm beim Flanieren durch die Stadt über den Schmerz der grade von seinem Chef Herr Habedank (Ulrich Noethen) ausgesprochenen drastischen Honorarkürzung hinweg helfen. Dabei "erfindet" er plötzlich eine sensationelle Geschäftsidee, die sein leises ironisches Leben in das Gegenteil verkehren soll. Alles ist vorbereitet, als er zufällig auf einer Party Frau Balkhausen (Irm Hermann) kennenlernt. Nun muss er zeigen, was er wirklich drauf hat

Der Tross der Mitwirkenden zog für die Geschichte unter anderem in die Potsdamer Straßenbahn, in den Park am Gleisdreieck oder ins Einkaufszentrum "Das Schloss" in Berlin-Steglitz - immer im Gepäck den Kunstkopf, in dessen Ohren Mikrophone steckten.

Insgesamt 32 Darsteller wirken beim dem Hörspiel mit.

Die Kunstkopfstereophonie ist ein Aufnahmeverfahren aus den 1970er Jahren, das aber Mitte der 80er Jahre fast vollständig wieder einschlief. Mikrofone, die links und rechts an einem Kunstkopf befestigt sind, nehmen ein vollständig räumliches Klangbild auf. So sind später beim Hören über normale Kopfhörer nicht nur Stereo-Effekte wie rechts und links, sondern auch Richtungen wie nah und fern oder oben und unten wahrnehmbar.

Der Tross der Mitwirkenden zog für die Geschichte unter anderem in die Potsdamer Straßenbahn, in den Park am Gleisdreieck oder ins Einkaufszentrum "Das Schloss" in Berlin-Steglitz - immer im Gepäck den Kunstkopf, in dessen Ohren Mikrophone steckten.

Insgesamt 32 Darsteller wirken beim dem Hörspiel mit.

Die Kunstkopfstereophonie ist ein Aufnahmeverfahren aus den 1970er Jahren, das aber Mitte der 80er Jahre fast vollständig wieder einschlief. Mikrofone, die links und rechts an einem Kunstkopf befestigt sind, nehmen ein vollständig räumliches Klangbild auf. So sind später beim Hören über normale Kopfhörer nicht nur Stereo-Effekte wie rechts und links, sondern auch Richtungen wie nah und fern oder oben und unten wahrnehmbar.

Mitwirkende: Boris Aljinovic - Schuhtester Irm Hermann - Frau Balkhausen Inga Busch - Susanne Ulrich Noethen - Herr Habedank Irina von Bentheim - Doris Britta Steffenhagen - Regine, Reporterin Sandrine Mittelstädt - Margot, Frau Tschackert Tanja Fornaro - Gunhild Claudia Jakobshagen - Frau Dornseif, TV-Sprecherin Axel Walter - Himmelsbach Clemens Füsers - Herr Opau Hendrik Röder - Herr Auheimer Birgit Paul - Sekretärin Ton: Peter Avar, Jochen Saupe Schnitt: Peter Avar Regie: Lutz Oehmichen, Heike Tauch Ass.: Mira Jahn Musik: Klavier: Florian Goldberg; Pantams: Florian Betz Dramaturgie: Lutz Oehmichen Produktion: rbb (radioeins, 2014)

©Peter-Andreas Hassiepen

Produktdetails

- Verlag: Griot Hörbuch

- Gesamtlaufzeit: 68 Min.

- Erscheinungstermin: 29. Juli 2015

- Sprache: Deutsch

- ISBN-13: 9783941234673

- Artikelnr.: 42571175

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

buecher-magazin.deDer namenlose Ich-Erzähler verdient sich etwas Geld, indem er teure Schuhe, teure, rahmengenähte Herrenschuhe einer namhaften Manufaktur, testet. Er flaniert in ihnen durch Frankfurt, schweigend und leicht, seltsam weltabgewandt, und schreibt dann Testberichte. Kann man denn davon leben? Nein. Er lebt von der Berufsunfähigkeitsrente seiner Ex-Freundin. Die schnelllebige Welt der Tüchtigen ist nicht die Seine. Boris Aljinovic, der dem Namenlosen seine Stimme leiht, driftet durch eine Geräuschkulisse, durch Straßen und Cafés, von Frau zu Frau. Wenn dieses Hörspiel einen Wendepunkt hat, dann ist es der Moment, in dem er auf einer Party das Institut für Gedächtnis- und Erlebniskunst erfindet. "Zu uns kommen Menschen, die das Gefühl haben, dass aus ihrem Leben nichts als ein langgezogener Regentag geworden ist und aus ihrem Körper nichts als der Regenschirm für diesen Tag." Dank der Kunstkopf-Stereofonie treibt der Hörer mit dem Protagonisten durch die Straßen, begegnet Susanne, seiner Kindheitsfreundin, der Friseurin und Gelegenheitsprostituierten Margot und meidet den ewig erfolglosen Herrn Himmelsbach.

buecher-magazin.deDer namenlose Ich-Erzähler verdient sich etwas Geld, indem er teure Schuhe, teure, rahmengenähte Herrenschuhe einer namhaften Manufaktur, testet. Er flaniert in ihnen durch Frankfurt, schweigend und leicht, seltsam weltabgewandt, und schreibt dann Testberichte. Kann man denn davon leben? Nein. Er lebt von der Berufsunfähigkeitsrente seiner Ex-Freundin. Die schnelllebige Welt der Tüchtigen ist nicht die Seine. Boris Aljinovic, der dem Namenlosen seine Stimme leiht, driftet durch eine Geräuschkulisse, durch Straßen und Cafés, von Frau zu Frau. Wenn dieses Hörspiel einen Wendepunkt hat, dann ist es der Moment, in dem er auf einer Party das Institut für Gedächtnis- und Erlebniskunst erfindet. "Zu uns kommen Menschen, die das Gefühl haben, dass aus ihrem Leben nichts als ein langgezogener Regentag geworden ist und aus ihrem Körper nichts als der Regenschirm für diesen Tag." Dank der Kunstkopf-Stereofonie treibt der Hörer mit dem Protagonisten durch die Straßen, begegnet Susanne, seiner Kindheitsfreundin, der Friseurin und Gelegenheitsprostituierten Margot und meidet den ewig erfolglosen Herrn Himmelsbach.© BÜCHERmagazin, Elisabeth Dietz (ed)

"... ein Zauberautor,..ein existenzielles, tragisches Buch mit leichtem Ton..." Robert Schindel, Das literarische Quartett, 17.08.01, ZDF "...ein fabelhaft, philosophisches Buch, geschrieben mit einem großen kindlichen tiefsinnigen Staunen..." Iris Radisch, Das literarische Quartett, 17.08.01, ZDF "...Ein hochbegabter, hochinteressanter Autor,...Prosa mit Charme!..eine leichte, klare, durchsichtige Prosa..." Marcel Reich Ranicki, Das literarische Quartett, 17.08.01, ZDF "Mit fotografischem Blick entdeckt er im eingefahrenem Alltag jene Verzerrungen, Verrückungen und Versprecher, in denen für den Leser die Träume, Wünsche und die individuellen Wahrheiten der Menschen erkennbar werden....ein heiteres Buch, dem aber spürbar der Schmerz

Mehr anzeigen

eingeschrieben ist...Politisch brisant wird der Roman durch die Ambivalenz des Helden ... Der Flaneur Genazino, selbst 68-er, hat sein Buch auf eine selbstironische Pointe gebracht." Wend Kässens, Die Welt, 11.08.2001 "Dieses wunderlich-poetische,irr-witzig komische kleine Buch, das diskret durchzogen ist von anspruchvollster Reflexion über die Entstehung von Wahrnehmung, Lust und Unlust, stellt- immer ironisch parteilich für die Gestrandeten, Verrückten und Verlierer- eine einzige "Unterlaufung" der Erfolgsgesellschaft mit ihrer Freizeit-Abrichtungsindustrie dar: Es gibt allen Grund, Willhelm Genazino zu entdecken." Andreas Nentwich, Die Zeit, 9.8.2001"... der Virtuose des schweifenden Blicks ..." Kristina Maidt-Zinke, Süddeutsche Zeitung, 4./5.8.2001 "Wilhelm Genazino ist ein Minimalist der Disproportionen, schon immer hat er die Seitenansichten des Allernächsten in seiner sanft implodierenden Weltbetrachtung zu kleinen Wahrnehmungswundern gekürt. Sein habitueller Protagoinist ist der Flaneur in der Frankfurter Innenstadt, sein neuer Roman ein humoristische Etüde über die Peinlichkeit, ohne eigene Zustimmung auf der Welt zu sein." Andrea Köhler, NZZ, 25.8.01 "Das Allerschwerste wird hier mit den allerleichtesten Sätzen gestemmt. Seine heitere Melancholie verheisst Rettung im Paradox." Andrea Köhler, NZZ, 25.8.01 "Wilhelm Genazino ist ein Stilist aus der Schule des Witzes. Ein Worterotiker, Wortabschmecker." Andreas Nentwich, Die Zeit, 09.08.01 "In der Tat gibt es kaum einen subtileren Komödianten unter den heutigen Erzählern als Genazino." Peter von Matt, Der Spiegel, 24.09.01 "Ein in langen Jahren erprobter Erzähler ist hier am Werk. Er hat eine Leichtigkeit erreicht, mit der er auch die schwere Not hintuschen kann, als wäre es auf japanisches Papier." Peter von Matt, Der Spiegel, 24.09.01

Schließen

Ein recht geistreich verfasster Bericht eines Fremdlings der Gesellschaft. Der Roman zeigt auch dem Blindesten die kleinen Wunder und Wunderlichkeiten des Alltags in seiner reinsten Form. Die Sprache ist originell, zumindest dem ersten Eindruck nach, jedoch kann man sich nach und nach imme weniger …

Mehr

Ein recht geistreich verfasster Bericht eines Fremdlings der Gesellschaft. Der Roman zeigt auch dem Blindesten die kleinen Wunder und Wunderlichkeiten des Alltags in seiner reinsten Form. Die Sprache ist originell, zumindest dem ersten Eindruck nach, jedoch kann man sich nach und nach imme weniger der beschleichenden Monotonie verweheren. Alles in Allem ein lesenswerter amüsanter Regenschirmroman an trüben Regentagen!

Weniger

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Dieses Buch ist eine wundervolle Bestätigung für jeden, der sich in seiner wirr anmutenden Gedankenwelt auf dieser Welt allein fühlt: man ist es definitiv nicht! Und der Wahnsinn macht auch noch Spaß! Ich liebe dieses Buch!

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Lebenssinn eines Überlebenskünstlers

Den FAZ-Statistiker von „Das Feld“ von Robert Seethaler wünschte ich mir. Auf 177 Seiten kommen so viele Menschen vor, dass ich sie nicht zählen konnte.

Einige nur für eine halbe Seite, andere wie der Engel (gibt es die …

Mehr

Lebenssinn eines Überlebenskünstlers

Den FAZ-Statistiker von „Das Feld“ von Robert Seethaler wünschte ich mir. Auf 177 Seiten kommen so viele Menschen vor, dass ich sie nicht zählen konnte.

Einige nur für eine halbe Seite, andere wie der Engel (gibt es die weibliche Form „Engelin“?) Lisa, die dem Ich-Erzähler ihr Konto als Abfindung überlässt, weil sie ihn verlassen hat, vergisst der Protagonist nie.

Wir wissen wenig über unseren Helden. Ort und Zeit der Handlung sind fiktiv.

Unser Protagonist spricht von „innerer Genehmigung“, die er braucht um sein Leben zu rechtfertigen. Ich nenne das Sinn. Diesen sieht er nicht in unbeachteten Berufen wie Sanitäter oder Wachmann.

Er läuft viel durch die Stadt, um sich zu erinnern, wie er z.B. Susanne als Kind ohne es zu merken an den Busen fasste, lehnt aber danach Kindheitserinnerungen ab. Ihm fällt eine alte „Sterbephantasie“ wieder ein: Er wünscht sich, „daß links und rechts meines Sterbebettes je eine halbnackte Frau sitzen sollte. Ihre Stühle sollten so nah an mein Sterbelager herangerückt sein, daß es mir leichtfiele, mit den Händen die entblößten Brüste der Frauen zu berühren. Ich glaubte damals, mit dieser körperlichen Besänftigung würde mir die Zumutung des Sterbens besser bekommen.“(S.24) Das glaube ich gerne. Es folgt eine Philosophie über Front- oder Seitenanblick von Brüste bis hin zum Satz, „daß sich Brüste immer weiter aus seinem Leben entfernen“(S.25).

Aber seine große Liebe hieß Lisa 42, die trotz obiger Handlung „mangelnde finanzielle Verwurzelung in der Welt“ bei ihm beklagte, woran die Beziehung wohl scheiterte. Mit Lisa braucht er keinen Sinn.

Lisa ist als Lehrerin gescheitert. Erst an dieser Stelle erfahren wir, dass unsere Hauptperson sein Geld als Schuhtester verdient, dessen Gehalt aber später so gekürzt wird, dass Leben so unmöglich ist, weshalb der Tester nur noch phantasierte Berichte abliefert.

Dann besucht er Margot, seine Friseuse und schläft mit ihr. Aber zum Orgasmus kommt er nicht. Er trifft Himmelsbach einen gescheiterten Fotograf, man könnte aber auch sagen ein Lebenskünstler wie er selbst. Himmelsbach wird später mit Margot verkehren. Er wird aber auch den Ich-Erzähler bitten bei Messerschmidt vom General-Anzeiger um einen Job für ihn zu bitten. Messerschmidt erklärt ihm wie schlecht Himmelsbach war, möchte aber, dass der Protagonist wieder für die Zeitung arbeitet, was er dann auch macht.

Susanne kehrt zurück in das Geschehen. Sie sagt, dass „armen Leute[n] in ihrem ganzen Leben keinen bedeutenden Menschen kennenlernen.“(S.71) und dass sie mit ihm über Unsinn reden kann. Erstmals fühlt der Lebenskünstler, dass Susanne ihn „nicht durchschnittlich findet.“ Später heißt es: „Es entsteht zwischen Susannes Beinen die Hoffnung, daß ich das Leben eines Tages werde genehmigen können“ (S.143)

Susanne lädt ihn auch zum Essen ein, wo er den anderen Gästen erzählt, er sei Leiter des Institut für Gedächtnis- und Erlebniskunst. Seine Aufgabe sei es, Menschen, denen das Leben wie ein langgezogener Regentag vorkäme einen Regenschirm für diesen Tag zu bieten. (S.105) Ein anderer Gast, Frau Balkhausen, nimmt das so ernst, dass sie sich mit dem Künstler trifft und 200 Mark dafür bezahlt. Auf ihre Empfehlung ruft auch noch Frau Tschakert ein, dass unsere Helden zu folgenden Ausruf bringt: „Stell dir vor, ich leite ein Institut, das es nicht gibt und verdiene damit sogar Geld“ (S.165).

Meine lange Inhaltsangabe ist nicht vollständig. Einige Personen musste ich weglassen, ebenso Gedanken über Essen, Langeweile oder Schuld. Das Buch kann man lesen als Biografie von Otto Normalverbraucher oder aber als philosophischen Beitrag zum Sinn des Lebens. 5 Sterne

(leicht gekürzt)

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

eBook, ePUB

Alltag eines Lebenskünstlers

Kann man seinen Lebensunterhalt mit dem Probelaufen von Luxusschuhen bestreiten? Wilhelm Genazinos Protagonist ist ein Lebenskünstler, der auf diese Art und Weise sein Geld verdient. Auf seinen stundenlangen Streifzügen durch die City einer …

Mehr

Alltag eines Lebenskünstlers

Kann man seinen Lebensunterhalt mit dem Probelaufen von Luxusschuhen bestreiten? Wilhelm Genazinos Protagonist ist ein Lebenskünstler, der auf diese Art und Weise sein Geld verdient. Auf seinen stundenlangen Streifzügen durch die City einer Großstadt befindet sich der 46-jährige Erzähler auf einer ständigen Gratwanderung zwischen Absturz und Überleben und beobachtet dabei seine Umwelt auf eine nicht alltägliche Weise. Seine Wahrnehmung ist fixiert auf die kleinen Dinge des Lebens. Dies können Tauben sein, die durch eine Unterführung fliegen, eine Arbeiterfrau, die Wäsche aufhängt oder ein Junge, der in einem Brunnen mit seinem Segelboot spielt.

In seinem Umfeld gibt es zahlreiche gescheiterte Existenzen. So zum Beispiel Herrn Habedank, der sich für einen passablen Fotografen hält und letztlich Prospekte verteilt oder Frau Dornseif, eine einfallslose Animateurin ohne Zukunft. Er selbst muss eine gewaltige Honorarkürzung hinnehmen. Probleme hat er damit nicht. Ein Blick in die Zukunft ist bei seinem Lebensstil ohnehin verpönt. Manchmal hat er Angst davor verrückt zu werden.

Man kann ihn trotz seiner Melancholie nicht als erfolglos darstellen. So führt seine eher scherzhafte Äußerung, er sei Leiter eines Institutes für Gedächtnis- und Erlebniskunst dazu, dass er eine Kundin zufrieden stellen kann. Sein Vorsprechen für Herrn Habedank beim Generalanzeiger bewirkt, dass er selbst einen Auftrag erhält. Aber letztendlich bleibt er Schuhtester und morgen ist auch noch ein Tag. Es sind der seltsame Charakter und die Merkwürdigkeiten des Alltags, die dem Werk Leben einhauchen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für