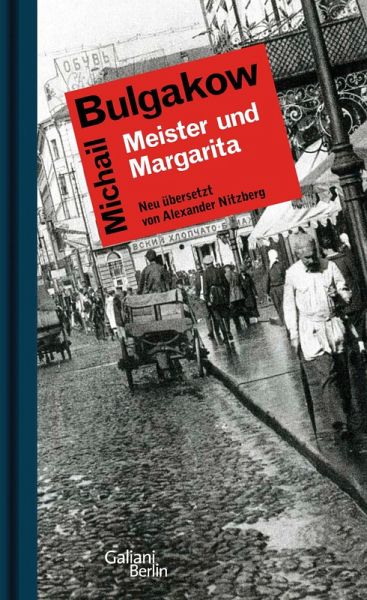

Meister und Margarita (eBook, ePUB)

Roman

Übersetzer: Nitzberg, Alexander

Sofort per Download lieferbar

Statt: 29,99 €**

12,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Buch mit Leinen-Einband)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Kongenial neu übersetzt: Meister und Margarita. Bulgakows Meisterwerk und das Lieblingsbuch ganzer Generationen - so frech, klug, aberwitzig und frisch wie nie zuvor Ohne Frage: Michail Bulgakows Meister und Margarita ist Kult! Schon als der Roman - 26 Jahre nach dem Tod des Autors - stark zensiert erstmals in den 60er Jahren erschien, lernten viele seiner Landsleute ihn auswendig; heimlich angefertigte Kopien der herausgestrichenen Stellen kursierten und die verhexte Wohnung Nr. 50 in der Sadowaja - der zentrale Handlungsort des Romans, von dem aus der Teufel namens Woland, der Riesenkater B...

Kongenial neu übersetzt: Meister und Margarita. Bulgakows Meisterwerk und das Lieblingsbuch ganzer Generationen - so frech, klug, aberwitzig und frisch wie nie zuvor Ohne Frage: Michail Bulgakows Meister und Margarita ist Kult! Schon als der Roman - 26 Jahre nach dem Tod des Autors - stark zensiert erstmals in den 60er Jahren erschien, lernten viele seiner Landsleute ihn auswendig; heimlich angefertigte Kopien der herausgestrichenen Stellen kursierten und die verhexte Wohnung Nr. 50 in der Sadowaja - der zentrale Handlungsort des Romans, von dem aus der Teufel namens Woland, der Riesenkater Behemoth und viele andere die Stadt Moskau auf den Kopf stellen - wurde zur Pilgerstätte. Und bis heute ist die Zahl der Verehrer für den inzwischen in den Kanon der Weltliteratur als Geniestreich und Meisterwerk der russischen Moderne aufgenommenen Roman unendlich groß: Ob Mick Jagger, Anna Netrebko, Wladimir Kaminer, Maximilian Brückner, Alina Bronsky, Gabriel García Márquez - sie alle haben Meister und Margarita verschlungen. Kaum ein anderes Buch hat ganze Generationen so geprägt, viele der Fans sagen: bis heute. Radikal modern übersetzt Alexander Nitzberg diese aberwitzige Satire auf ein erstarrtes System und übertriebenen Atheismus. Ein Großstadtroman, magisch, verrückt und gegenwärtig. Und in eine Sprache übertragen, die vor allem eins ist: frisch und zupackend.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.