-71%1)

Sofort per Download lieferbar

Gebundener Preis: 13,99 € **

**Bis zum 31.08.2025 gebundener Aktionspreis des Verlages

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

**Bis zum 31.08.2025 gebundener Aktionspreis des Verlages

SPIEGEL-Bestseller ORF-Bestenliste SWR-Bestenliste »Ein überragendes Talent. Die Amerikaner haben Joyce Carol Oates als erzählerisches Universalgenie, wir haben Raphaela Edelbauer.« Clemens Setz »Was für ein Buch! Raphaela Edelbauer verwandelt den August 1914 in eine Traumnovelle. Wir schlafwandeln mit ihr durch ein erregtes Wien voll höherer Mathematik und niederem Wahn. Und wir galoppieren mit ihren vier apokalyptischen Reitern Adam, Hans, Klara und Helene in eine Zukunft, die diese schon als Vergangenheit erinnern. Ja, man stürzt in dieses Buch und in die letzten Tage des alten Euro...

SPIEGEL-Bestseller ORF-Bestenliste SWR-Bestenliste »Ein überragendes Talent. Die Amerikaner haben Joyce Carol Oates als erzählerisches Universalgenie, wir haben Raphaela Edelbauer.« Clemens Setz »Was für ein Buch! Raphaela Edelbauer verwandelt den August 1914 in eine Traumnovelle. Wir schlafwandeln mit ihr durch ein erregtes Wien voll höherer Mathematik und niederem Wahn. Und wir galoppieren mit ihren vier apokalyptischen Reitern Adam, Hans, Klara und Helene in eine Zukunft, die diese schon als Vergangenheit erinnern. Ja, man stürzt in dieses Buch und in die letzten Tage des alten Europa, als fiele man in einen wilden Fiebertraum.« Florian Illies In fiebriger Erregung warten die Einwohner Wiens am 31. Juli 1914 das Verstreichen des deutschen Ultimatums ab. Unter ihnen sind drei, deren bekannte Welt zu zerfallen droht: Der Pferdeknecht Hans, der adlige Adam und die Mathematikerin Klara. Der spektakuläre neue Roman der preisgekrönten Wiener Autorin ist ein literarisches Ereignis. Wien, Zentrum der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, steht Kopf. Noch sechsunddreißig Stunden, dann läuft das deutsche Ultimatum ab. Die Stadt ist ein reißender Strom, in allen Straßen bricht sich die Kriegsbegeisterung der jungen Generation bahn. Mitten in diesen Taumel gerät Hans, ein Pferdeknecht aus Tirol, der sich auf den Weg in die Metropole gemacht hat, um die Psychoanalytikerin Helene Cheresch aufzusuchen. Dort angekommen trifft er auf Adam, einen musisch begabten Adligen, und Klara, die sich als eine der ersten Frauen an der Universität Wien im Fach Mathematik promovieren wird. Gemeinsam verbringen die drei jungen Menschen den letzten Abend vor der Mobilmachung - in einer Stadt, die sich ihrem Zugriff mehr und mehr zu entziehen droht.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

- Geräte: eReader

- ohne Kopierschutz

- eBook Hilfe

- Größe: 4.08MB

- FamilySharing(5)

- Text-to-Speech

- Keine oder unzureichende Informationen zur Barrierefreiheit

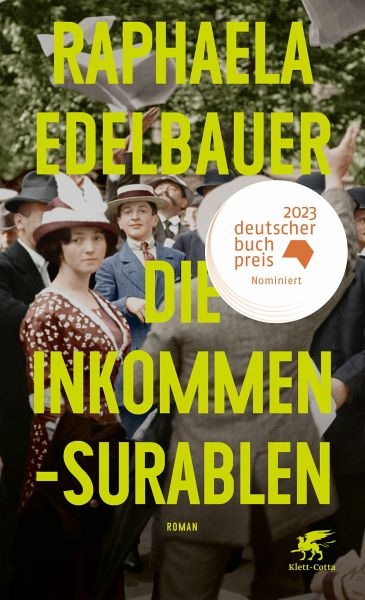

Raphaela Edelbauer, geboren in Wien, studierte Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst. Für ihr Werk »Entdecker. Eine Poetik« wurde sie mit dem Hauptpreis der Rauriser Literaturtage ausgezeichnet. Außerdem wurde ihr der Publikumspreis beim Bachmann-Wettbewerb, der Theodor-Körner-Preis und der Förderpreis der Doppelfeld-Stiftung zuerkannt. Ihr Debütroman »Das flüssige Land« stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises, ihr dritter Roman »Die Inkommensurablen« auf der Longlist. Für ihren zweiten Roman »DAVE« erhielt sie den Österreichischen Buchpreis. Raphaela Edelbauer lebt in Wien.

Produktdetails

- Verlag: Klett-Cotta Verlag

- Seitenzahl: 352

- Erscheinungstermin: 14. Januar 2023

- Deutsch

- ISBN-13: 9783608121575

- Artikelnr.: 66408845

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Dieses Buch treibt die "professionelle Kritik in den Wahnsinn", lobt Rezensent Paul Jandl den Roman von Raphaela Edelbauer, der von den Stunden zwischen Frieden und Kriegsbeginn 1914 handelt. Die Protagonisten seien ein "Trio infernale der Sonderbegabung", schreibt der Rezensent, und freut sich über dieses literarische "Monument des Zungezeigens und der hinterlistigen Nonchalance", das sich bereits im Titel des Buchs andeute. Die österreichische Autorin schaffe es, die Atmosphäre des nachtbesoffenen Wien mit einer Wissenschaftlerin, einem Adligen und einem belesenen Landei fulminant zu beschreiben. Ihre "Kunstsprache", merkt Jandl dabei warnend und zugleich begeistert an, sei einmal mehr nichts für Warmduscher. Mit großer Kompetenz lehne sich Edelbauer an die großen Österreicher der bröselnden Monarchie, in gleichem Maße witzig wie ernsthaft. Sehr schön sei es, so Jandl, sich mit diesem verpixelten Gesellschaftsroman zu fühlen, als schaue man einen Sissi-Film auf Drogen.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.02.2023

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.02.2023Keine Poesie!

Desillusionierung auf allen Ebenen im Wien von 1914: Der Roman "Die Inkommensurablen" von Raphaela Edelbauer.

Dies ist der Roman über den Schlusspunkt hinters überlange neunzehnte Jahrhundert. Die Julikrise geht nicht nur kalendarisch dem Ende entgegen: Raphaela Edelbauer beginnt ihre Handlung am frühen Morgen des 30. Julis 1914, da ist noch Frieden, und beendet ihn einen Tag später, da ist Krieg. Dazwischen liegen die Irrwege des siebzehnjährigen Hans Ranftler durch ein elektrisiertes Wien. Am 30. Juli lässt der Zar in Russland mobil machen, um dem mit seinem Land verbündeten Serbien beizuspringen, dem Österreich-Ungarn zwei Tage zuvor den Krieg erklärt hat. Darauf verlangt das mit Österreich

Desillusionierung auf allen Ebenen im Wien von 1914: Der Roman "Die Inkommensurablen" von Raphaela Edelbauer.

Dies ist der Roman über den Schlusspunkt hinters überlange neunzehnte Jahrhundert. Die Julikrise geht nicht nur kalendarisch dem Ende entgegen: Raphaela Edelbauer beginnt ihre Handlung am frühen Morgen des 30. Julis 1914, da ist noch Frieden, und beendet ihn einen Tag später, da ist Krieg. Dazwischen liegen die Irrwege des siebzehnjährigen Hans Ranftler durch ein elektrisiertes Wien. Am 30. Juli lässt der Zar in Russland mobil machen, um dem mit seinem Land verbündeten Serbien beizuspringen, dem Österreich-Ungarn zwei Tage zuvor den Krieg erklärt hat. Darauf verlangt das mit Österreich

Mehr anzeigen

verbündete Deutsche Reich in einem auf die Mittagsstunde des Folgetags terminierten Ultimatum von der russischen Regierung, diese Mobilmachung wieder zurückzunehmen. Die denkt gar nicht daran, also erklärt Deutschland Russland nach Ablauf den Krieg. An ihm - Bündnisfall! - ist dann sofort auch Österreich beteiligt. In Wien strömen die Männer genauso begeistert zu den Meldestellen der Armee wie in Berlin. "Das Ultimatum war verstrichen; die Geschichte ereilte die Menschen."

So lakonisch lässt Edelbauer das Fallbeil aufs menschliche Schlachtvieh niedersausen. Und viel mehr Worte macht sie auch gar nicht um die internationale Wetterlage dieser paar Jahrhundertsommertage. Sie erzählt stattdessen über eine minderjährige Unschuld vom Lande, die mit dem Leben und Lieben in der Metropole konfrontiert wird: Hans, durch den frühen Tod seines Vaters aus bürgerlicher Sorglosigkeit gefallen, musste jahrelang als Knecht auf einem Tiroler Bauernhof sein Dasein fristen, bis er just in dem Moment, als die große Politik verrücktspielt, sein kleines Schicksal in die eigene Hand nimmt und nach Wien durchbrennt. Einen Tag währt seine Freiheit, dann holt ihn die Geschichte ein. Am Ende wird er uns wie Hans Castorp aus den Augen gehen. Aber das braucht Raphaela Edelbauer gar nicht mehr zu erzählen. Sie verlässt ihre Hauptfigur, als die vor dem Musterungsbüro ankommt.

Edelbauers Roman "Die Inkommensurablen" ist mit allen literarischen Wassern gewaschen. Natürlich auch mit denen der großen Weltkriegsliteratur. Vorlauf zum Kriege in Wien? Dafür steht in den Literaturgeschichtsbüchern der Kolosstorso des "Manns ohne Eigenschaften", der ein Jahr vor "Die Inkommensurablen" einsetzt, aber eine ähnlich somnambul arglose Gesellschaft vorstellt. Und ja: Das durch Christopher Clarke geprägte Bild der "Schlafwandler" für die in den Krieg taumelnden Europäer des Jahres 1914 fällt bei Edelbauer einmal sogar explizit.

Sie nimmt es auch insofern wörtlich, als zwei weitere Figuren des Romans - die miteinander befreundeten Klara Nemec und Adam Graf Jesensky von Vezmarck, die den ein paar Jahre jüngeren Hans unter ihre Fittiche nehmen - Teil eines von der Psychoanalytikerin Helene Cheresch aufgespürten Clusters junger Menschen (angeblich zehntausend) sind, die Nacht für Nacht dasselbe träumen: von einem verwunschenen Dorf. In das schließlich auch Hans im Schlaf gelangt. Träumerisch ist vieles in der Anlage der "Inkommensurablen", und das beschwört unweigerlich den Vergleich mit einem weitereren Zentralmassiv des literarischen Wiener Vorkriegsgesellschaftsporträts herauf: der "Traumnovelle".

Mann, Musil, Clarke, Schnitzler - die Fußstapfen, in denen Edelbauer unterwegs ist, sind groß. Sie beschreitet diesen Pfad indes selbst schlafwandlerisch sicher, insofern sie sich zwar zeitthematisch, aber nicht formal oder inhaltlich mit den Vorläufern misst. Edelbauer, Jahrgang 1990, benutzt für ihren Historienroman auch keine historisierende Sprache, sondern eine "gewählte": Sie schreibt in einem Duktus an, der zeitenthoben wirkt durch Eleganz und Wortvariationen, und so löst sie das Geschehen immer wieder aus seinem zeitgeschichtlichen Rahmen und bringt uns die Akteure als durchaus gegenwärtige nahe. Die Verunsicherungen der drei jungen Leute im Zentrum des Romans sind allgemeingültig noch heute. Und das liegt nicht daran, dass gerade wieder Krieg in Europa geführt wird.

Es hat seinen Grund auch darin, dass Hans eben Landflüchtling ist, Klara eine der seinerzeit wenigen Studentinnen der Mathematik und Adam ein Adelsabkömmling, dem die gesellschaftliche Rolle seiner Klasse suspekt ist. Alle sind ihrer Zeit also bereits voraus. Als "Inkommensurable" kann man sie somit gut bezeichnen, wobei der Romantitel auch auf Klaras akademisches Betätigungsfeld verweist: Sie beschäftigt sich mit irrationalen Zahlen. Die entstehen aus dem Verhältnis zweier reeller Zahlen zueinander, die keinen gemeinsamen Teiler besitzen. "Sie sind unendlich, manchmal transzendent und können doch von jedem Kind mit einem Dreieck gezeichnet werden" - diese Charakterisierung der aus Inkommensurabilität resultierenden Zahlen passt auch aufs Buch selbst, das scheinbar leicht, nämlich als historischer Roman, daherkommt, aber in Abgründe der Rationalität blicken lässt.

Inkommensurable sind Hans, Klara und Adam zudem in ihrer scheinbar harmonischen Dreisamkeit: "Hans fand sich ganz und gar außerstande, es sich vorzustellen - wie es ein Leben geben könnte ohne diese beiden." Doch jeweils zwei von ihnen fehlt das gemeinsame Maß des dritten; sie können zusammen nicht kommen, sind somit selbst wie Irrationalzahlen. In Claras Rigorosum, das ausgerechnet auf den Tag des Ablaufs des deutschen Ultimatums angesetzt ist, stellt sie mit Blick auf die antike Behandlung des von ihr untersuchten mathematischen Problems fest: "Man konnte mit dem Konzept der Inkommensurabilität nicht theoretisch, wohl aber anschaulich umgehen." Was in Platons Dialogen die Geometrie bereitstellte, leistet in "Die Inkommensurablen" die personale Dreieckskonstellation.

Es ist bezeichnend für Edelbauers Erzählhaltung einer Verstörung, dass sie Hans einmal so auf seine Kindheit zurückblicken (oder -träumen) lässt: "Er hatte - glaubte er - an diesem Tag mit nie empfundener Zärtlichkeit die zögerlich aufbrechenden Knospen und die aus dem Boden hervorlugenden Wurzeln betrachtet. Auf einmal hatte er sich vorstellen können, wie tief die Pflanzen die Erde anfassten - und dass ihre Vorfahren für Äonen in einer reichen Sprache die Natur geformt hatte." Es wäre angesichts der paradox anmutenden Sprachzuschreibung an die stumme Pflanzenwelt naheliegend, darin ein poetisches Programm des Romans zu vermuten: quasi als Naturereignis auf der Grundlage literarischer Blüten und Wurzeln. Doch Hans hat sich diese Wahrnehmung nur eingebildet: "In Wirklichkeit hatte er einfach dagesessen und an einer Wursthaut gekaut, weil er frustriert war, die vorbeifahrende Kutsche verpasst zu haben . . . Keine Poesie."

Edelbauer legt die Desillusionierung offen, und das auf den unterschiedlichsten Ebenen. Am drastischsten betreffs des gemeinsamen Traumerlebnisses der Zehntausend, das genauso als Gegenstand einer Suggestion entlarvt wird wie der Massentaumel des Kriegsausbruchs. Und dass der Roman sein Ende am 31. Juli nimmt, ist ein souveräner Verweis auf seine Fiktionalität. Die russische Mobilisierung vom 30. Juli wurde erst einen Tag später bekannt, und deshalb lief das deutsche Ultimatum am 1. August ab. Erst dann konnte der Kriegstaumel einsetzen, von dem "Die Inkommensurablen" erzählen. Noch eine Suggestion. ANDREAS PLATTHAUS

Raphaela Edelbauer: "Die Inkommensurablen". Roman.

Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 2023.

352 S., geb., 25,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

So lakonisch lässt Edelbauer das Fallbeil aufs menschliche Schlachtvieh niedersausen. Und viel mehr Worte macht sie auch gar nicht um die internationale Wetterlage dieser paar Jahrhundertsommertage. Sie erzählt stattdessen über eine minderjährige Unschuld vom Lande, die mit dem Leben und Lieben in der Metropole konfrontiert wird: Hans, durch den frühen Tod seines Vaters aus bürgerlicher Sorglosigkeit gefallen, musste jahrelang als Knecht auf einem Tiroler Bauernhof sein Dasein fristen, bis er just in dem Moment, als die große Politik verrücktspielt, sein kleines Schicksal in die eigene Hand nimmt und nach Wien durchbrennt. Einen Tag währt seine Freiheit, dann holt ihn die Geschichte ein. Am Ende wird er uns wie Hans Castorp aus den Augen gehen. Aber das braucht Raphaela Edelbauer gar nicht mehr zu erzählen. Sie verlässt ihre Hauptfigur, als die vor dem Musterungsbüro ankommt.

Edelbauers Roman "Die Inkommensurablen" ist mit allen literarischen Wassern gewaschen. Natürlich auch mit denen der großen Weltkriegsliteratur. Vorlauf zum Kriege in Wien? Dafür steht in den Literaturgeschichtsbüchern der Kolosstorso des "Manns ohne Eigenschaften", der ein Jahr vor "Die Inkommensurablen" einsetzt, aber eine ähnlich somnambul arglose Gesellschaft vorstellt. Und ja: Das durch Christopher Clarke geprägte Bild der "Schlafwandler" für die in den Krieg taumelnden Europäer des Jahres 1914 fällt bei Edelbauer einmal sogar explizit.

Sie nimmt es auch insofern wörtlich, als zwei weitere Figuren des Romans - die miteinander befreundeten Klara Nemec und Adam Graf Jesensky von Vezmarck, die den ein paar Jahre jüngeren Hans unter ihre Fittiche nehmen - Teil eines von der Psychoanalytikerin Helene Cheresch aufgespürten Clusters junger Menschen (angeblich zehntausend) sind, die Nacht für Nacht dasselbe träumen: von einem verwunschenen Dorf. In das schließlich auch Hans im Schlaf gelangt. Träumerisch ist vieles in der Anlage der "Inkommensurablen", und das beschwört unweigerlich den Vergleich mit einem weitereren Zentralmassiv des literarischen Wiener Vorkriegsgesellschaftsporträts herauf: der "Traumnovelle".

Mann, Musil, Clarke, Schnitzler - die Fußstapfen, in denen Edelbauer unterwegs ist, sind groß. Sie beschreitet diesen Pfad indes selbst schlafwandlerisch sicher, insofern sie sich zwar zeitthematisch, aber nicht formal oder inhaltlich mit den Vorläufern misst. Edelbauer, Jahrgang 1990, benutzt für ihren Historienroman auch keine historisierende Sprache, sondern eine "gewählte": Sie schreibt in einem Duktus an, der zeitenthoben wirkt durch Eleganz und Wortvariationen, und so löst sie das Geschehen immer wieder aus seinem zeitgeschichtlichen Rahmen und bringt uns die Akteure als durchaus gegenwärtige nahe. Die Verunsicherungen der drei jungen Leute im Zentrum des Romans sind allgemeingültig noch heute. Und das liegt nicht daran, dass gerade wieder Krieg in Europa geführt wird.

Es hat seinen Grund auch darin, dass Hans eben Landflüchtling ist, Klara eine der seinerzeit wenigen Studentinnen der Mathematik und Adam ein Adelsabkömmling, dem die gesellschaftliche Rolle seiner Klasse suspekt ist. Alle sind ihrer Zeit also bereits voraus. Als "Inkommensurable" kann man sie somit gut bezeichnen, wobei der Romantitel auch auf Klaras akademisches Betätigungsfeld verweist: Sie beschäftigt sich mit irrationalen Zahlen. Die entstehen aus dem Verhältnis zweier reeller Zahlen zueinander, die keinen gemeinsamen Teiler besitzen. "Sie sind unendlich, manchmal transzendent und können doch von jedem Kind mit einem Dreieck gezeichnet werden" - diese Charakterisierung der aus Inkommensurabilität resultierenden Zahlen passt auch aufs Buch selbst, das scheinbar leicht, nämlich als historischer Roman, daherkommt, aber in Abgründe der Rationalität blicken lässt.

Inkommensurable sind Hans, Klara und Adam zudem in ihrer scheinbar harmonischen Dreisamkeit: "Hans fand sich ganz und gar außerstande, es sich vorzustellen - wie es ein Leben geben könnte ohne diese beiden." Doch jeweils zwei von ihnen fehlt das gemeinsame Maß des dritten; sie können zusammen nicht kommen, sind somit selbst wie Irrationalzahlen. In Claras Rigorosum, das ausgerechnet auf den Tag des Ablaufs des deutschen Ultimatums angesetzt ist, stellt sie mit Blick auf die antike Behandlung des von ihr untersuchten mathematischen Problems fest: "Man konnte mit dem Konzept der Inkommensurabilität nicht theoretisch, wohl aber anschaulich umgehen." Was in Platons Dialogen die Geometrie bereitstellte, leistet in "Die Inkommensurablen" die personale Dreieckskonstellation.

Es ist bezeichnend für Edelbauers Erzählhaltung einer Verstörung, dass sie Hans einmal so auf seine Kindheit zurückblicken (oder -träumen) lässt: "Er hatte - glaubte er - an diesem Tag mit nie empfundener Zärtlichkeit die zögerlich aufbrechenden Knospen und die aus dem Boden hervorlugenden Wurzeln betrachtet. Auf einmal hatte er sich vorstellen können, wie tief die Pflanzen die Erde anfassten - und dass ihre Vorfahren für Äonen in einer reichen Sprache die Natur geformt hatte." Es wäre angesichts der paradox anmutenden Sprachzuschreibung an die stumme Pflanzenwelt naheliegend, darin ein poetisches Programm des Romans zu vermuten: quasi als Naturereignis auf der Grundlage literarischer Blüten und Wurzeln. Doch Hans hat sich diese Wahrnehmung nur eingebildet: "In Wirklichkeit hatte er einfach dagesessen und an einer Wursthaut gekaut, weil er frustriert war, die vorbeifahrende Kutsche verpasst zu haben . . . Keine Poesie."

Edelbauer legt die Desillusionierung offen, und das auf den unterschiedlichsten Ebenen. Am drastischsten betreffs des gemeinsamen Traumerlebnisses der Zehntausend, das genauso als Gegenstand einer Suggestion entlarvt wird wie der Massentaumel des Kriegsausbruchs. Und dass der Roman sein Ende am 31. Juli nimmt, ist ein souveräner Verweis auf seine Fiktionalität. Die russische Mobilisierung vom 30. Juli wurde erst einen Tag später bekannt, und deshalb lief das deutsche Ultimatum am 1. August ab. Erst dann konnte der Kriegstaumel einsetzen, von dem "Die Inkommensurablen" erzählen. Noch eine Suggestion. ANDREAS PLATTHAUS

Raphaela Edelbauer: "Die Inkommensurablen". Roman.

Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 2023.

352 S., geb., 25,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

»Man [lässt] sich gerne auf Edelbauers Schnellstrundgang durch das kaiserlich-königliche Metropolenleben ein: Sinnlicher wurde es noch nie nachgebaut. Die Autorin tuscht das Zeitkolorit mit feinem Pinsel, aber breiter Geste.« Florian Eichel, Die Zeit, 09. Februar 2023 Florian Eichel Die Zeit 20230209

»Obonya macht mit seiner Interpretation diesen Geschichtsroman zu einem unvergesslich kraftvollen Ein-Mann- Hörspiel.«

Es ist ein historischer Roman, der die Bilder der Vergangenheit wieder ins Leben ruft, um am Ende eine klare Warnung an die Leser heranzutragen.

Es ist paar Tage vor Beginn des ersten Weltkrieges. Hans, ein junger Mann, ein Bauer aus dem hinterletzten Dorf landet in Wien. Zum ersten Mal in der …

Mehr

Es ist ein historischer Roman, der die Bilder der Vergangenheit wieder ins Leben ruft, um am Ende eine klare Warnung an die Leser heranzutragen.

Es ist paar Tage vor Beginn des ersten Weltkrieges. Hans, ein junger Mann, ein Bauer aus dem hinterletzten Dorf landet in Wien. Zum ersten Mal in der Großstadt, erlebt er Abenteuer, die er sich kaum hätte erträumen können. Er hat viel Glück – gleich zu Anfang gerät er an die Leute, die ihn mit der Großstadt und ihren Besonderheiten bekanntmachen. Die neuen Freunde sind sehr anders als Hans: ein schmächtiger junger Mann, der eigentlich ein hoher Offizier aus den besten Kreisen ist und in den Krieg ziehen soll, wäre aber gerne ein Profi-Musiker geworden. Man darf zusammen mit Hans einer Orchesterprobe beiwohnen, bei der sein neuer Freund mitwirkt. Eine junge Frau aus untersten gesellschaftlichen Kreisen, die aber ihr Milieu verlassen und Mathematik studiert hat und kurz vor ihrer mündlichen Abschlussprüfung steht. Zu dritt ziehen sie in den letzten Stunden vor dem Ausbruch des Krieges durch die mitunter skurrilsten Schauplätze in Wien, als ob sie auf den letzten Drücker noch die letzten Reste ihres alten Lebens auskosten wollten, bevor der Krieg über ihren Köpfen ausbricht und alles vernichtet. Immer wieder tauchen die Horden von jungen Männern auf, die voller Begeisterung vom Krieg sprechen und sich voller Stolz zum Kriegsdienst melden. Am Anfang und am Ende tauchen sie auf und fordern Hans auf, mitzuziehen, seine Pflicht zu tun, wie sie es auch selbst getan haben. Hans ist aber ein kluger junger Mann.

Man weiß heute, wie es für die kriegsbegeisterten Männer weiterging. Wenn sie nicht gefallen waren, durften sie, schwer physisch und psychisch verletzt, zurück zu den Ruinen zurückkehren, was früher ihre Häuser und Dörfer gewesen waren. Und das ist alles, was sie durch den Krieg gewonnen haben. Oft musste ich an das Buch von Ulrike Guerot „Endspiel Europa“ denken. Just am Anfang bringt sie im Klartext genau die Dinge, die hier in Romanform und eher durch die Blume, zum Ausdruck gebracht wurden. Heute versucht man, ähnliche Begeisterung durch Kriegspropaganda heraufzubeschwören. Die Eliten wollen ihre Machtverhältnisse wohl neu justieren. Als Angehöriger des „Fußvolkes“ braucht man bloß zu schauen, wie es vor hundert Jahren gelaufen war, um zu wissen, was man von der Propaganda halten soll und wer vom Krieg zu profitieren gedenkt. Und gerade das ist der Verdienst des Romans. Durch die eindrucksvollen Bilder der Vergangenheit versucht er, den Lesern begreiflich zu machen, dass man eigentlich besser weiterkäme, wenn man wie Hans sich fern von den Kriegsbegeisterten hält.

Der Titel bezieht sich auf diese Clique von jungen Menschen, die nur für etwa drei Tage zusammen sind und durch die Häuser ziehen, einander aber so intensiv erleben, wie sonst kaum möglich. Und eigentlich hätte jeder der Inkommensurablen sein eigenes erfülltes Leben weiterführen können. Wenn nicht der anrollende Krieg und die Hirnlosen, die schon im Vorfeld die Merkmale alter Ordnung herunterreißen: die junge Frau kann ihre mündliche Prüfung nicht abhalten, da der Pöbel das Uni-Gebäude stürmt.

Aufgrund von den Aussagen und der künstlerischen Leistung ist der Roman völlig richtig in der Langen Liste zum Deutschen Buchpreis gelandet.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

"Wenn ich dir erzählen würde, dass ich ein schlechtes Verhältnis zu meinen Eltern habe, dann wäre das gelogen - ich habe gar kein Gemeinsames mit ihnen, wir sind inkommensurabel."

So erklärt Klara, eine Mathematikstudentin, Hans ihre Familienbeziehungen. Nicht …

Mehr

"Wenn ich dir erzählen würde, dass ich ein schlechtes Verhältnis zu meinen Eltern habe, dann wäre das gelogen - ich habe gar kein Gemeinsames mit ihnen, wir sind inkommensurabel."

So erklärt Klara, eine Mathematikstudentin, Hans ihre Familienbeziehungen. Nicht vergleichbar mit der Norm des frühen 20. Jahrhunderts, eben inkommensurabel, ist die junge Frau. Sie studiert, gehört zu den Suffragetten, ist homosexuell und hält mit ihren Einstellungen nicht hinterm Berg. Und sie ist das vollkommene Gegenteil von dem, was Hans von seinem heimischen Tiroler Bauernhof kennt. Von dort hat er sich auf den Weg nach Wien gemacht. Auf der Suche nach einer Psychoanalytikerin trifft er zuerst auf Klara und dann auf ihren Freund Adam. Der ist der Sprössling einer Offiziersfamilie und soll bald schon selbst ein Herr im Krieg anführen. Denn Hans kommt nicht an irgendeinem Tag nach Wien. Es ist der Vorabend des Ersten Weltkriegs, das deutsche Ultimatum an Russland wurde gerade verhängt und am nächsten Tag wird sich entscheiden, ob es zum Krieg kommen wird. Diese eine letzte Nacht der Normalität verbringt Hans zusammen mit Adam und Klara. Zwischen Badehäusern, Untergrundkneipen, Adams Familienessen und Mathematikvorlesungen erkennen aber auch die drei, dass sich die Welt längst schon auf den Weg in eine neue Moderne gemacht hat.

Raphaela Edelbauer hat auf den gut 300 Seiten sehr, sehr viele Themen untergebracht. Allein sie alle aufzuzählen, ist eine Herausforderung. Es geht um Traumdeutung und Freud, um die Suffragettenbewegung und die Sozialdemokratie, um Metaphysik und Mathematik, um Massensuggestion und Kriegseuphorie, um Herkunft und Freundschaft und dazwischen finden sich Happen der Wiener Geschichte, die bis ins 16. Jahrhundert zurückgreifen und den Leser nicht unbedingt erhellt zurücklassen. Kurz um: Es ist einfach zu viel! Der Roman behandelt etwa 1,5 Tage, in denen der Leser nicht nur atemlos mit den Figuren von Handlungsort zu Handlungsort springt, sondern in denen auch gefühlt tausend Themen angerissen werden, ohne wirklich zu Ende geführt zu werden. Die Kernaussage des Romans ist für mich der Versuch, die Wirkweise Massensuggestion (die im 2. Weltkrieg eine noch größere Rolle spielen soll) auf der Ebene der Psychoanalyse zu erklären und sie auf die Kriegseuphorie zu übertragen. Das ergibt sich meiner Meinung nach auch recht schlüssig. Dann allerdings wird so viel anderes hineingemischt, dass die Textteile fast schon unzusammenhängend sind. Warum werden alte Attentate auf österreichische Thronfolger mehrmals aufgegriffen? Soll ich mich als Leserin fragen, ob auch das mit der Suggestion zu tun haben könnte? Warum wird die Mathematikvorlesung über Inkommensurablen vollständig wiedergegeben? Um Wissenschaft und Metaphysik zu verbinden?

Diese Themenfülle macht es zwar auf der einen Seite spannend, weil man viele Verbindungen selbst herstellen muss. Auf der anderen Seite wird so aber viel Platz verschenkt, den auch die Figuren hätten einnehmen können. Die sind nämlich wirklich interessant gezeichnet (wenn in ihrer Grundstruktur auch etwas prototypisch angelegt). Über Klara und Adam hätte ich gerne mehr erfahren, alle drei noch länger begleitet, um herauszufinden, wie es ihnen im Verlauf des Krieges geht. Lediglich bei Adam gibt es dazu Andeutungen. Aber was zum Beispiel mit Klara passiert, das bleibt offen.

Obwohl mich die extreme Themenfülle und vor allem die historischen Exkurse wirklich gestört haben, möchte ich das Buch nicht schlecht bewerten. Denn die vielen Anspielungen, Verknüpfungen und Übertragungen werden dann so richtig spannend, wenn man selbst Verbindungen herstellt. Dann versteht man auch, warum Edelbauer von so vielen als großes österreichisches Erzähltalent angesehen wird. Dennoch ist "Die Inkommensurablen" selbst keine seichte Lektüre. Das liegt auch an der leicht angestaubten - aber im historischen Kontext durchaus passenden - Sprache. Wer es etwas experimenteller mag, dem sei dieser Roman ans Herz gelegt.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Intellektueller Höhenflug

«Die Inkommensurablen», der dritte Roman von Raphaela Edelbauer, die in Wien Sprachkunst und Philosophie studiert hat, weist wie die zwei vorherigen Romane einen erstaunlich kreativ angelegten Plot auf. Ihre Erzählung beginnt am 30. Juli 1914 um …

Mehr

Intellektueller Höhenflug

«Die Inkommensurablen», der dritte Roman von Raphaela Edelbauer, die in Wien Sprachkunst und Philosophie studiert hat, weist wie die zwei vorherigen Romane einen erstaunlich kreativ angelegten Plot auf. Ihre Erzählung beginnt am 30. Juli 1914 um 6:32 Uhr und endet am nächsten Tag mit dem Ablauf des Ultimatums und der umgehend erfolgenden Kriegserklärung an Serbien, gemeinhin als der Beginn des Ersten Weltkriegs angesehen. Die Stadt liegt im Taumel, die jungen Männer melden sich scharenweise freiwillig, sie können es kaum erwarten, sich für das tödliche Attentat auf den österreichischen Kronprinzen an den Serben zu rächen. Es wimmelt von Menschen auf den Straßen Wiens. Mitten in dieses Gewimmel hinein gerät, gerade erst mit dem Nachtzug am Wiener Hauptbahnhof angekommen, der siebzehnjährige Pferdeknecht Hans aus Tirol. Auch er will sich freiwillig melden, nicht zuletzt um der unerträglichen Fron seiner harten Arbeit auf dem armseligen, heimischen Bauernhof zu entkommen.

Vorher aber will er sich noch bei der bekannten Wiener Psychoanalytikerin Helen Cheresch vorstellen, er hat für den gleichen Tag einen Termin in ihrer Praxis vereinbart. In acht Kapiteln erzählt die Autorin chronologisch von den Erlebnissen ihres Protagonisten Hans in diesen turbulenten eineinhalb Tagen. Er hat sich schon als kleiner Junge, der nicht in die Schule gehen durfte und als Arbeitsknecht gnadenlos ausgebeutet wurde, heimlich das Lesen und Schreiben beigebracht und bildungshungrig jede Möglichkeit ergriffen, um seinen geistigen Horizont zu erweitern. Vor der Praxis trifft er auf Klara, die mit der berühmten Psycho-Analytikerin befreundet ist und sich als eine hochintelligente Mathematik-Studentin erweist. Sie ist denn auch eine der ersten Frauen in Österreich, die in ihrem Fach promovieren will, - am folgenden Tag schon ist der Termin für ihr Rigorosum. Und während Hans und Klara sich sofort in einem für beide fruchtbaren, ersten Gespräch anfreunden, stößt auch noch Adam, ein musisch begabter, aristokratischer Sohn aus reichem Hause, zu ihnen und erweitert das diskussions-freudige Duo zum Trio.

Dieser wortwörtlich am Vorabend des Ersten Weltkriegs angesiedelte Roman wird von Beginn an in einer wohltuend klaren, sachlichen Sprache erzählt. Er spiegelt damit die Geschichte des zu Höherem strebenden Pferdeknechts Hans vor dem Panorama eines gerade endgültig aus den Fugen geratenden, spät-habsburgischen Österreichs. Das genialische Hochbegabten-Trio versinkt in endlosen Diskussionen, denen zu folgen zusehends schwerer wird. Da wird zum Beispiel versucht, das Wesen der «Inkommensurablen» anhand eines Vergleichs mit den irrationalen Zahlen zu erklären. Aber als ebenso inkommensurabel, als unvergleichbar mithin, erweist sich dieses intellektuelle Trio selbst. Und dass in den mit der Musik beschäftigen Diskursen Arnold Schönberg als Komponist im Mittelpunkt steht, verwundert dann kaum noch. Allmählich aber entwickelt sich die Erzählung von den drei ebenso hyper-begabten wie inkommensurablen Figuren zu einer Art Traumnovelle, die zusehends ins Irreale steuert mit von Drogen befeuerten Trugbildern. Intellektueller Höhepunkt ist am Ende des Romans ein längerer Vortrag Klaras mit ihrer schriftlich verfassten Einleitung zum Rigorosum, dem allenfalls studierte Mathematiker wirklich folgen können.

Intellektuell also auf sehr hohem Niveau angesiedelt, ist der detail-versessene Erzählstoff nicht immer ganz frei von Anachronismen, trotzdem aber liest man die mathematischen, musik-wissenschaftlichen und psycho-analytischen Exkurse der österreichischen Autorin mit Gewinn. Sachlich beruhigend sind dabei die im Anhang aufgelisteten Quellen für ihre hochgestochenen Diskurse, die manchen Kommentatoren als zu gestelzt, aber auch als zu konstruiert erscheinen. Dabei wird übersehen, dass doch etliche, gerade in den intellektuellen Höhenflügen zweifellos vorhandene, satirische Elemente all das hochgestochen Erscheinende wohltuend relativieren.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für