Richard Dawkins

eBook, ePUB

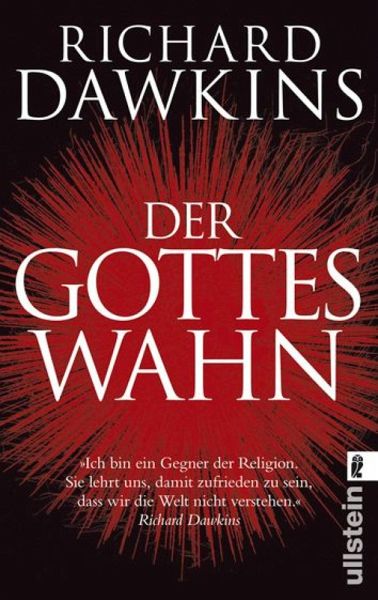

Der Gotteswahn (eBook, ePUB)

Sofort per Download lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

»Religion ist irrational, fortschrittsfeindlich und zerstörerisch.« Richard Dawkins, einer der einflussreichsten Intellektuellen der Gegenwart, zeigt, warum der Glaube an Gott einer vernünftigen Betrachtung nicht standhalten kann. Ein wichtiges Buch, das zu einem brennend aktuellen Thema eindeutig und überzeugend Position bezieht - brillant und bei aller Schärfe humorvoll. Entdecken Sie auch das Hörbuch zu diesem Titel!

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

- Geräte: eReader

- ohne Kopierschutz

- eBook Hilfe

- Größe: 1.21MB

- FamilySharing(5)

- Text-to-Speech

- Entspricht WCAG Level AA Standards

- Entspricht WCAG 2.2 Standards

- Grundlegende Landmark-Navigation für einfache Orientierung

- ARIA-Rollen für verbesserte strukturelle Navigation

- Hoher Kontrast zwischen Text und Hintergrund (min. 4.5 =>1)

- Inhalte verständlich ohne Farbwahrnehmung

- Sprache des Textes für Text-to-Speech optimiert

- Kurze Alternativtexte für nicht-textuelle Inhalte vorhanden

- Text und Medien in logischer Lesereihenfolge angeordnet

- Navigierbares Inhaltsverzeichnis für direkten Zugriff auf Text und Medien

- Entspricht EPUB Accessibility Specification 1.1

Richard Dawkins, 1941 geboren, ist Evolutionsbiologe. Von 1995 bis 2008 hatte er den Lehrstuhl für Public Understanding of Science an der Universität Oxford inne. Sein Buch Das egoistische Gen gilt als zentrales Werk der Evolutionsbiologie. Seine Streitschrift Der Gotteswahn ist ein Bestseller.

Produktdetails

- Verlag: Ullstein Taschenbuchvlg.

- Seitenzahl: 592

- Erscheinungstermin: 12. August 2011

- Deutsch

- ISBN-13: 9783843701747

- Artikelnr.: 37485810

Ich finde es ausgezeichnet, ein solches Buch lesen zu dürfen und, dass Herr Dawkins ein solches Buch schreiben und veröffentlichen konnte, ohne Gefahr zu laufen, nebst Buch, als ein Häufchen Asche auf dem Scheiterhaufen zu enden. Dieses Buch ermutigt Menschen, sich neu positionieren …

Mehr

Ich finde es ausgezeichnet, ein solches Buch lesen zu dürfen und, dass Herr Dawkins ein solches Buch schreiben und veröffentlichen konnte, ohne Gefahr zu laufen, nebst Buch, als ein Häufchen Asche auf dem Scheiterhaufen zu enden. Dieses Buch ermutigt Menschen, sich neu positionieren zu können. Natürlich ist Dawkins nicht bestrebt, Religion abzuschaffen, so naiv ist er nicht. Ich meine viel mehr, dass sein Buch ein Plädoyer an die Menschen ist, an sich selbst zu glauben, kritisch zu denken und ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, nicht irgendwelchen uralten Mythen nachzurennen, sondern im Wissen um die eigentliche Zufälligkeit, Sinnlosigkeit und vor allem Endlichkeit unserer Existenz auf diesem Planeten, gerade dieser kurzweiligen Existenz einen individuellen Sinn zu verleihen.

Weniger

Antworten 17 von 20 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 17 von 20 finden diese Rezension hilfreich

Als ich beim Stöbern in der Filiale auf Dawkins neuestes Werk stieß, musste ich es als Anhängerin seines Buches "Das egoistische Gen" sofort kaufen.

In seiner neuesten Veröffentlichung sucht Dawkins ganz bewusst die Konfrontation mit der Religion und ihren irdischen …

Mehr

Als ich beim Stöbern in der Filiale auf Dawkins neuestes Werk stieß, musste ich es als Anhängerin seines Buches "Das egoistische Gen" sofort kaufen.

In seiner neuesten Veröffentlichung sucht Dawkins ganz bewusst die Konfrontation mit der Religion und ihren irdischen Vertretern. Für mich als Atheistin und Anhängerin der Naturwissenschaft eine längst überfällige und gnadenlos ehrliche Mission. Warum maßen sich andere Menschen an, sich selbst als bessere Menschen als Atheisten zu bezeichnen, während sie im Namen ihres Glaubens die schlimmsten Gräueltaten verüben? Warum wird die Kritik an der Religion nach wie vor zum großen Tabu erklärt? Diese und viele weitere Fragen, die mich auch schon lange beschäftigen, erörtert Dawkins in "Der Gotteswahn".

Dawkins Vorgehensweise ist kompromisslos ehrlich und teilweise radikal, jedoch kann ich mich seinen Aussagen und "Beweisen" gegen die Existenz Gottes und für eine Manipulation der Gesellschaft hin zu unfrei denkenden und handelnden Menschen nur anschließen. Daher kann nur ein solch provokantes Buch aufrütteln und die Menschen zur Überprüfung Ihrer Weltanschauung anregen!

(Rezension aus 2008)

Weniger

Antworten 7 von 9 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 7 von 9 finden diese Rezension hilfreich

Sehr aufschlussreich und plausible Beweisführungl!

Antworten 6 von 8 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 6 von 8 finden diese Rezension hilfreich

Dawkins lässt kein gutes Haar an Religionen; er nimmt Punkt für Punkt alle "Argumente" für die Existenz eines Gottes auseinander. Für Nichtgläubige nicht so spektakulär; dennoch immer wieder neue Aspekte, an die man noch gar nicht gedacht hatte. Dabei sehr …

Mehr

Dawkins lässt kein gutes Haar an Religionen; er nimmt Punkt für Punkt alle "Argumente" für die Existenz eines Gottes auseinander. Für Nichtgläubige nicht so spektakulär; dennoch immer wieder neue Aspekte, an die man noch gar nicht gedacht hatte. Dabei sehr unterhaltsam.

Weniger

Antworten 5 von 8 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 5 von 8 finden diese Rezension hilfreich

Dawkins' Werk "Der Gotteswahn" habe ich mir gekauft, in der Erwartung, eine evolutionsbiologisch-philosophische Abhandlung zu erhalten, die mir neue, Erkenntnisse und Denkanstöße vermittelt.

Das ist bei diesem Buch leider nicht der Fall. "Der Gotteswahn" trieft nur so …

Mehr

Dawkins' Werk "Der Gotteswahn" habe ich mir gekauft, in der Erwartung, eine evolutionsbiologisch-philosophische Abhandlung zu erhalten, die mir neue, Erkenntnisse und Denkanstöße vermittelt.

Das ist bei diesem Buch leider nicht der Fall. "Der Gotteswahn" trieft nur so von Polemik und Populismus, welche möglicherweise als politische Mittel zur Überzeugung legitim sind, aber auf die bei einem so tiefgründigen Thema meiner Meinung nach verzichtet werden sollte. Seine Scheinargumente gegen die Existenz Gottes untermauert Dawkins mit biologischen und physikalischen Thesen, die den Laien beeindrucken, aber ansonsten keineswegs gegen die Existenz Gottes sprechen. Ebenso schwammig argumentiert Dawkins in Bezug auf die Ethik. Aus seiner Darstellung folgt, weitergedacht, dass wir aufgrund unserer Anlagen gut sind, dass es aber ansonsten keinen Grund gibt, gut zu sein. Dieser Schluss ist meiner persönlichen Ansicht nach unbefriedigend.

Nach der Lektüre war ich genauso schlau wie vorher. Es bleibt dabei. Gottes Existenz kann weder bewiesen, noch widerlegt werden. Ob noch jemand wesentlich die Erkenntnisse Humes und Kants herauskommt? Wahrscheinlich nicht. Und höchstwahrscheinlich Dawkins nicht.

Dawkins muss allerdings zugute gehalten werden, dass er ein Licht darauf wirft, wie häufig der Glaube heutzutage missbraucht wird und welche krankhaften Blüten er vor allem in den USA treibt.

Die politische und soziale Ebene ist hier die einzige auf der sinnvoll argumentiert wird. Aber nicht bewiesenes (Gott) mir nicht bewiesenen naturwissenschaftlichen Theorien widerlegen zu wollen, davon sollte abgesehen werden.

Einem jeden seinen (rationalen) Glauben, aber nicht seine Unvernunft.

Weniger

Antworten 10 von 19 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 10 von 19 finden diese Rezension hilfreich

Für alle Leute, die die Bibel nie gelesen haben!

Und natürlich für uns, alle die Atheisten, die in den letzten Jahren schon kaum noch zu sagen wagten, dass wir unsere Moral nicht von irgendeinem Prediger vorgeschrieben bekommen wollen! Natürlich ist das alles in Amiland noch …

Mehr

Für alle Leute, die die Bibel nie gelesen haben!

Und natürlich für uns, alle die Atheisten, die in den letzten Jahren schon kaum noch zu sagen wagten, dass wir unsere Moral nicht von irgendeinem Prediger vorgeschrieben bekommen wollen! Natürlich ist das alles in Amiland noch schlimmer, der Biologe Richard Dawkins hat diese Buch geschrieben weil dort wieder Affenprozesse laufen wie 1923, aber eine gute Anti-Viren-Software gegen den Virus Religion in den Köpfen ist auch in Deutsch nötig.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Vom Umfang und wissenschaftlichem Niveau ist das Buch sicherlich gut und sein Geld wert. Aber wie schon in seinen anderen Werken sieht Dawkins die Welt rein rational, rein materialistisch und reduktionistisch erklärbar. Man merkt hier, das es sich um das Werk eines konservativen …

Mehr

Vom Umfang und wissenschaftlichem Niveau ist das Buch sicherlich gut und sein Geld wert. Aber wie schon in seinen anderen Werken sieht Dawkins die Welt rein rational, rein materialistisch und reduktionistisch erklärbar. Man merkt hier, das es sich um das Werk eines konservativen Wissenschaftlers handelt. Wie können einfach diese Fragen noch nicht und wahrscheinlich nie beantworten. Dawikns verfährt nach dem Motto: Die Evolution funktioniert ohne Gott, also gibt es ihn auch nicht. Dabei lassen gerade grenzwissenschaftliche, philosophische und theologische Themen viel Raum für weiter Überlegungen. Dies vermisse ich ein wenig. Wer sich nicht nur an nüchterne Wissenschaft klammert sondern auch diese gepaart mit Mystik und Philosophie erleben will bei der Suche nach Gott und dem Sinn, dem sei das Buch GOTTES GEHEIME GEDANKEN oder die Bücher von Michael Talbot empfohlen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Exzellentes Buch, eine wirklich stichhaltige Argumentation gegen Glauben. Wen das nicht überzeugt, dem ist nicht mehr zu helfen!

Dawkins hat auch die argumentative Hilflosigkeit der Glaubenden hervorragend aufs Glatteis geführt.

Überzeugendes Buch ohne Polemik, lediglich mit …

Mehr

Exzellentes Buch, eine wirklich stichhaltige Argumentation gegen Glauben. Wen das nicht überzeugt, dem ist nicht mehr zu helfen!

Dawkins hat auch die argumentative Hilflosigkeit der Glaubenden hervorragend aufs Glatteis geführt.

Überzeugendes Buch ohne Polemik, lediglich mit Argumenten und Tatsachen (was ja nicht für jeden etwas ist...)

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

"Wir haben es ja gewußt!" ... so die Reaktionen zu diesem Buch von Dawkins. Diese Zustimmung freilich bewegt sich auf sehr dünnen Eis. Dawkins bringt in seinen Argumenten nicht mehr als der studierte Bürger immer schon wußte. Was er freilich nicht benennt sind die …

Mehr

"Wir haben es ja gewußt!" ... so die Reaktionen zu diesem Buch von Dawkins. Diese Zustimmung freilich bewegt sich auf sehr dünnen Eis. Dawkins bringt in seinen Argumenten nicht mehr als der studierte Bürger immer schon wußte. Was er freilich nicht benennt sind die Antworten der sogenannten Gegemnseite. DA wäre es von ihn sehr mühsam sich der eigentlichen Auseinandersetzung zu stellen. Mehr als bedenklich ist freilich, dass er mit seiner Rede, welche von "Wahn" nur so trieft, schlicht einen großen Teil der Menschheit für unzurechnungsfähig erklärt - denn das wäre doch genau die Tatsache des "Gotteswahns". Schade um das Geld für dieses Buch.

Weniger

Antworten 1 von 8 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 8 finden diese Rezension hilfreich

"Wir haben es ja gewußt!" ... so die Reaktionen zu diesem Buch von Dawkins. Diese Zustimmung freilich bewegt sich auf sehr dünnen Eis. Dawkins bringt in seinen Argumenten nicht mehr als der studierte Bürger immer schon wußte. Was er freilich nicht benennt sind die …

Mehr

"Wir haben es ja gewußt!" ... so die Reaktionen zu diesem Buch von Dawkins. Diese Zustimmung freilich bewegt sich auf sehr dünnen Eis. Dawkins bringt in seinen Argumenten nicht mehr als der studierte Bürger immer schon wußte. Was er freilich nicht benennt sind die Antworten der sogenannten Gegemnseite. DA wäre es von ihn sehr mühsam sich der eigentlichen Auseinandersetzung zu stellen. Mehr als bedenklich ist freilich, dass er mit seiner Rede, welche von "Wahn" nur so trieft, schlicht einen großen Teil der Menschheit für unzurechnungsfähig erklärt - denn das wäre doch genau die Tatsache des "Gotteswahns". Schade um das Geld für dieses Buch.

Weniger

Antworten 0 von 6 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 6 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für