Sofort per Download lieferbar

Statt: 26,00 €**

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Im August 1756 überfällt Friedrich der Große ohne Kriegserklärung Sachsen. Vor der hochgerüsteten preußischen Armee flüchtet Friedrich August, Herrscher über Sachsen und Polen, zusammen mit seinem Premierminister Heinrich von Brühl, nach Warschau. Aber die Reichsgräfin von Brühl bleibt in Dresden und kapituliert nicht, während das Land geplündert wird. Sie schmiedet einen Plan... Getarnt durch ein Pseudonym, macht sie sich mit ihrer Kammerzofe auf den mühevollen Weg nach Leipzig, wo Friedrich der Große seine Audienzen hält. Kann man durch eine beherzte Tat die Geschichte verän...

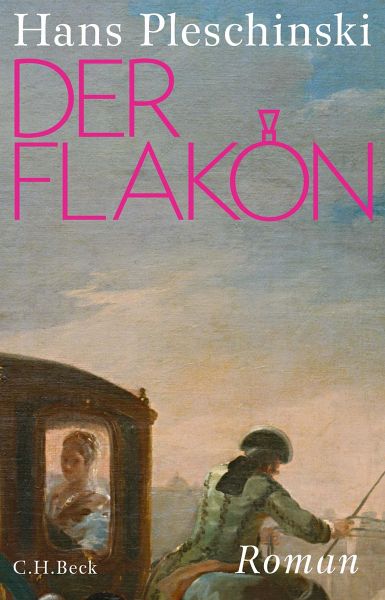

Im August 1756 überfällt Friedrich der Große ohne Kriegserklärung Sachsen. Vor der hochgerüsteten preußischen Armee flüchtet Friedrich August, Herrscher über Sachsen und Polen, zusammen mit seinem Premierminister Heinrich von Brühl, nach Warschau. Aber die Reichsgräfin von Brühl bleibt in Dresden und kapituliert nicht, während das Land geplündert wird. Sie schmiedet einen Plan... Getarnt durch ein Pseudonym, macht sie sich mit ihrer Kammerzofe auf den mühevollen Weg nach Leipzig, wo Friedrich der Große seine Audienzen hält. Kann man durch eine beherzte Tat die Geschichte verändern, einen barbarischen Krieg beenden? In seinem neuen ebenso unterhaltsamen wie kenntnisreichen Roman erzählt Hans Pleschinski von einem wenig bekannten Ereignis der deutschen Geschichte und von heimlichen Heldinnen.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

- Geräte: eReader

- ohne Kopierschutz

- eBook Hilfe

- Größe: 1.03MB

- FamilySharing(5)

- Text-to-Speech

Hans Pleschinski lebt als freier Autor in München. Er veröffentlichte u.a. die Romane "Ludwigshöhe" (2008), "Königsallee" (2013), der ein Bestseller wurde, "Wiesenstein" (2018) und "Am Götterbaum" (2021), den Band "Verbot der Nüchternheit. Kleines Brevier für ein besseres Leben" (2007), gab die Briefe der Madame de Pompadour, den Briefwechsel Voltaire-Friedrich der Große, eine Auswahl aus dem Tagebuch des Herzogs von Croÿ und die Lebenserinnerungen der Else Sohn-Rethel heraus. Er erhielt u.a. den Hannelore-Greve-Preis (2006), denNicolas-Born-Preis (2008), den Literaturpreis der Stadt München (2014) und den Literaturpreis der Konrad Adenauer-Stiftung (2020). Er wurde 2012 zum Chevalier dans L'Ordre des Arts et des Lettres der Republik Frankreich ernannt. Hans Pleschinski ist Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste.

Produktdetails

- Verlag: C.H. Beck

- Seitenzahl: 360

- Erscheinungstermin: 13. Juli 2023

- Deutsch

- ISBN-13: 9783406806834

- Artikelnr.: 68157431

Ein großes Lesevergnügen.

DIE ZEIT, Peter Neumann

Nuanciert beschreibt der vielfach ausgezeichnete Münchner Schriftsteller die denkbaren Umstände des historisch belegten Giftanschlags.

Süddeutsche Zeitung, Regionalteil München

Ein spannendes Gesellschaftsporträt

BILD am Sonntag

Das Ganze ist ein graziöser, eleganter, ernster Spaß. Pleschinskis Roman ist ein von liebevoller Sympathie getragener Appell an das bessere Sachsen, dem Deutschland so viel zu verdanken hat.

Süddeutsche Zeitung, Gustav Seibt

Ein ausgezeichnet recherchierter Roman, der verdeutlicht, dass gnadenlose Despoten und sinnlose Kriege zu allen Zeiten nur Unheil anrichten.

DIE ZEIT, Peter Neumann

Nuanciert beschreibt der vielfach ausgezeichnete Münchner Schriftsteller die denkbaren Umstände des historisch belegten Giftanschlags.

Süddeutsche Zeitung, Regionalteil München

Ein spannendes Gesellschaftsporträt

BILD am Sonntag

Das Ganze ist ein graziöser, eleganter, ernster Spaß. Pleschinskis Roman ist ein von liebevoller Sympathie getragener Appell an das bessere Sachsen, dem Deutschland so viel zu verdanken hat.

Süddeutsche Zeitung, Gustav Seibt

Ein ausgezeichnet recherchierter Roman, der verdeutlicht, dass gnadenlose Despoten und sinnlose Kriege zu allen Zeiten nur Unheil anrichten.

Mehr anzeigen

/> HÖRZU

Dieses Buch ist auch ein bestechender Antikriegsroman.

Sächsische Zeitung, Karin Großmann

Hans Pleschinski hat uns mit Der Flakon einen wunderbar humorvollen, dezent ironischen, lehrreichen, absolut unterhaltsamen Roman geschenkt.

Die Rheinpfalz, Gabriele Weingartner

Hans Pleschinskis geistreicher und vergnüglicher Roman ist historischer Krimi und Kulturgeschichte mit flirrenden Dialogen und vielen ironischen Anspielungen auch auf die Jetztzeit.

Abendzeitung, Volker Isfort

Ein wunderbares Thema für die Literatur, für die Imagination .... Pleschinski entfaltet ein großes Zeitpanorama.

Bayern 2 Diwan, Niels Beintker

Wer wäre befugter, aus dem preußisch-sächsischen Gegensatz einen ganzen Roman zu spinnen, als der größte Kenner des 18. Jahrhunderts, den wir gegenwärtig in Deutschland haben? Elegant geschriebener, figurenreicher historischer Roman.

WELT am Sonntag, Tilmann Krause

Ein geistreicher Roman mit schillerndem Personal, spitzfindigen Dialogen und starken atmosphärischen Beschreibungen.

Westfälischer Anzeiger, Sibylle Peine

Sanft ironisch, in fein ziselierten Szenen.

Münchner Merkur, Simone Dattenberger

Der Roman mischt historische Tatsachen auf das Gelungenste mit Kolportage. Ein Lesevergnügen.

Dresdner Morgenpost

Geistreich und farbig. ... Überzeugend ist der Roman auch in seinem sehr authentisch wirkenden Zeitkolorit, dem sich der Roman auch sprachlich sehr geschickt anpasst, und in seinem Plädoyer für ein friedliches Europa.

Rheinische Post, Ronald Schneider

Der Roman ist ungemein spannend erzählt, ein historischer Abenteuerroman. Grund genug, den eisernen Vorhang vor der Goethezeit zu lüften und eine bislang vernachlässigte Story aus dem Schatzhaus der Aufklärung zu bergen.

Aachner Zeitung, Michael Braun

Sehr gut recherchierter Roman mit Botschaft. Unterhaltsam, spannend

P.M. History

Eine spannende, lebendige und elegante Geschichte, die auch viel über das Heute erzählt. Ein Plädoyer gegen die Barbarei des Kriegs und für die Kunst.

Judith Burger, mdr Kultur Lesezeit

Der Flakon ist wieder ein Feuerwerk an Geist und Witz. Eines, bei dem man unwillkürlich unsere Gegenwart mitdenkt.

Münchner Feuilleton, Florian Welle

In seinem historischen Roman Der Flakon liefert uns Hans Pleschinski ein Bild voller Farben und Figuren () Und er erzählt von couragierten Frauen.

Dresdner Neuste Nachrichten, Tomas Gärtner

Der Antagonismus von Lebenslust und Genussverneinung durchzieht die Menschheitsgeschichte, speziell die deutsche. Hier elegant auf Sachsen und Preußen im 18. Jahrhundert heruntergebrochen.

Die WELT, Die 55 besten Bücher, Tilman Krause

In Der Flakon erzählt Hans Pleschinski mit erstaunlich vielen Bezügen zur Jetztzeit vom Krieg Preußens gegen die Sachsen und die Geschichte von heimlichen Heldinnen.

Standard, Oliver vom Hove

Dieses Buch ist auch ein bestechender Antikriegsroman.

Sächsische Zeitung, Karin Großmann

Hans Pleschinski hat uns mit Der Flakon einen wunderbar humorvollen, dezent ironischen, lehrreichen, absolut unterhaltsamen Roman geschenkt.

Die Rheinpfalz, Gabriele Weingartner

Hans Pleschinskis geistreicher und vergnüglicher Roman ist historischer Krimi und Kulturgeschichte mit flirrenden Dialogen und vielen ironischen Anspielungen auch auf die Jetztzeit.

Abendzeitung, Volker Isfort

Ein wunderbares Thema für die Literatur, für die Imagination .... Pleschinski entfaltet ein großes Zeitpanorama.

Bayern 2 Diwan, Niels Beintker

Wer wäre befugter, aus dem preußisch-sächsischen Gegensatz einen ganzen Roman zu spinnen, als der größte Kenner des 18. Jahrhunderts, den wir gegenwärtig in Deutschland haben? Elegant geschriebener, figurenreicher historischer Roman.

WELT am Sonntag, Tilmann Krause

Ein geistreicher Roman mit schillerndem Personal, spitzfindigen Dialogen und starken atmosphärischen Beschreibungen.

Westfälischer Anzeiger, Sibylle Peine

Sanft ironisch, in fein ziselierten Szenen.

Münchner Merkur, Simone Dattenberger

Der Roman mischt historische Tatsachen auf das Gelungenste mit Kolportage. Ein Lesevergnügen.

Dresdner Morgenpost

Geistreich und farbig. ... Überzeugend ist der Roman auch in seinem sehr authentisch wirkenden Zeitkolorit, dem sich der Roman auch sprachlich sehr geschickt anpasst, und in seinem Plädoyer für ein friedliches Europa.

Rheinische Post, Ronald Schneider

Der Roman ist ungemein spannend erzählt, ein historischer Abenteuerroman. Grund genug, den eisernen Vorhang vor der Goethezeit zu lüften und eine bislang vernachlässigte Story aus dem Schatzhaus der Aufklärung zu bergen.

Aachner Zeitung, Michael Braun

Sehr gut recherchierter Roman mit Botschaft. Unterhaltsam, spannend

P.M. History

Eine spannende, lebendige und elegante Geschichte, die auch viel über das Heute erzählt. Ein Plädoyer gegen die Barbarei des Kriegs und für die Kunst.

Judith Burger, mdr Kultur Lesezeit

Der Flakon ist wieder ein Feuerwerk an Geist und Witz. Eines, bei dem man unwillkürlich unsere Gegenwart mitdenkt.

Münchner Feuilleton, Florian Welle

In seinem historischen Roman Der Flakon liefert uns Hans Pleschinski ein Bild voller Farben und Figuren () Und er erzählt von couragierten Frauen.

Dresdner Neuste Nachrichten, Tomas Gärtner

Der Antagonismus von Lebenslust und Genussverneinung durchzieht die Menschheitsgeschichte, speziell die deutsche. Hier elegant auf Sachsen und Preußen im 18. Jahrhundert heruntergebrochen.

Die WELT, Die 55 besten Bücher, Tilman Krause

In Der Flakon erzählt Hans Pleschinski mit erstaunlich vielen Bezügen zur Jetztzeit vom Krieg Preußens gegen die Sachsen und die Geschichte von heimlichen Heldinnen.

Standard, Oliver vom Hove

Schließen

Man schreibt das Jahr 1756, Friedrich II. der Große, überfällt Sachsen ohne die sonst übliche Kriegserklärung. (Friedrich) August II. Kurfürst von Sachsen und König Polen (1696-1763) und sein erster Minister Heinrich von Brühl (1700-1763) setzen sich nach …

Mehr

Man schreibt das Jahr 1756, Friedrich II. der Große, überfällt Sachsen ohne die sonst übliche Kriegserklärung. (Friedrich) August II. Kurfürst von Sachsen und König Polen (1696-1763) und sein erster Minister Heinrich von Brühl (1700-1763) setzen sich nach Warschau ab, um dort militärische Hilfe von ihren Verbündeten zu erbitten.

Beider Ehefrauen bleiben in Dresden, die Gemahlin des Königs, Maria Josepha von Habsburg (1699-1757), aus Krankheitsgründen, Maria Anna Franziska Reichsgräfin von Brühl aus Staatsräson.

Während die geschlagene Armee Sachsen kapituliert und der König in der Ferne versucht, zu retten, was noch zu retten sein könnte (wie man aus der Geschichte weiß eher weniger, denn mehr), schmiedet die Reichsgräfin einen Plan. Man müsste doch, ....

Kurzerhand setzt sie sich mit ihrer Kammerzofe Luisa von Barnhelm in die ordinäre Postkutsche und reist nach Leipzig, wo der Preußenkönig Hof hält. In Leipzig trifft die Reichsgräfin auf Friedrichs schwer verschuldeten Kammerdiener Glasow. Kann die resolute Reichsgräfin den Kammerdiener für ihre Pläne gewinnen?

Meine Meinung:

Hans Pleschinski ist ein überaus farbiger Roman gelungen, der gut unterhält und der Sachsen im 18. Jahrhundert zeigt. Neben dem unvermeidlichen Kriegsgeschehen erzählt der Autor einiges über Dresden und seine Bewohner. Es kommt allerdings nicht nur die High Society, sondern auch das Volk, das wie immer das Leid tragen muss, zu Wort. So wird die Misswirtschaft des Kurfürsten August II. und des Reichsgrafen von Brühl angeprangert. Während das Volk unter der ihm auferlegten Steuerlast leidet, nach Missernten hungert und die ohnehin kleine Armee kaputt gespart wird, frönen die beiden mächtigen Männer ihrer Leidenschaft für opulente Bauten und Kunstschätzen. Die Brühlschen Gärten und Brühlsche Terrasse geben beredtes Zeugnis für die teuren Hobbys des Ministers.

Wie dem Epilog zu entnehmen ist, hat Pleschinski eine kleine und zudem unklare Notiz entdeckt, die als „Glasowsche Angelegenheit“ in die Hofchronik des Grafen Lehndorff eingeht. Diese diffuse Randbemerkung, der Glasow sei ein Spion der Reichsgräfin, reicht, um Pleschinskis Fantasie zu entfachen. Hat sie oder hat sie nicht? Die Antwort bleibt es offen. Zuzutrauen wäre es der Anna Maria Franziska Reichsgräfin von Brühl sehr wohl, spricht sie doch ihre Gedanken zum Tyrannenmord offen aus. .

Ich habe diesen historischen Roman mit großem Interesse gelesen, da ich im Herbst 2022 eine Woche in Dresden verbringen durfte und mich vorab in die Geschichte Sachsens eingelesen habe. Natürlich bin ich auf der Brühlschen Terrasse spaziert.

Hans Pleschinski hat mit diesem Roman vergnügliche Lesestunden beschert, treten doch zahlreiche bekannte Persönlichkeiten des 18. Jahrhunderts auf. Gut gelungen ist die Darstellung der Lebensumstände des einfachen Volkes, abseits von Zobelpelzen und Juwelen.

Fazit:

Gerne gebe ich diesem penibel recherchierten und opulent erzählten historischen Roman 5 Sterne.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Im Jahr 1765 überfällt die Preußische Armee Sachsen.

Der Premierminister Heinrich Reichsgraf von Brühl ist für die militärische Schwäche der Sachsen verantwortlich

Viele Sachsen fliehen, nach der Kapitulation auch der Kurfürst von Sachsen mit seinem …

Mehr

Im Jahr 1765 überfällt die Preußische Armee Sachsen.

Der Premierminister Heinrich Reichsgraf von Brühl ist für die militärische Schwäche der Sachsen verantwortlich

Viele Sachsen fliehen, nach der Kapitulation auch der Kurfürst von Sachsen mit seinem Premierminister Brühl.

Friedrich August ist auch König von Polen und setzt sich mit Brühl nach Warschau ab. Die Frauen bleiben in Dresden.

Die Beschreibung des grauenvoller Belagerungszustands macht die Überlegenheit der preußischen Armee deutlich.

Detailreich und äußerst unterhaltsam wird das Leben bei Hof beschrieben, als wolle man mühsam den letzten Rest an Tradition bewahren.

Von der Marwitz, ein Adjutant Friedrichs begegnet der Gräfin Brühl und ihrer Hofdame im Schloss und die Gräfin entwickelt den Plan, Rache zu nehmen an dem Überfall Friedrichs des Großen auf ihr Land.

Sie erfährt durch von der Marwitz, dass Gellert und Godsched, die beiden großen Dichter, zu Friedrich vorgelassen werden sollen, er will sich der deutschen Literatur widmen.

Gemeinsam machen sie sich auf den Weg nach Leipzig, im Gepäck der Reichsgräfin 1 Flakon mit Gift, getragen von der Hoffnung, dass es durch jemanden, der zu einer Audienz vorgelassen wird, verabreicht werden kann. „Hier reisten Intrige, Verschwörung, Tod und Befreiung“.

Auf der spannende Kutschfahrt von Dresden nach Leipzig lernen die Reisenden sich besser kennen, aber sie begegnen auch den Grausamkeiten des Krieges, Verwüstung und Plünderung.

Die ungewöhnliche Charaktere führen humorvolle Dialoge, die Atmosphäre wird sehr fein und unterhaltsam aufgefangen. Immer wieder lassen ironische Nebenbemerkungen den Leser/die Leserin schmunzeln. Die historischen Details sind äußerst spannend und informativ. Bisweilen kommen Erinnerungen an Kehlmanns „Vermessung der Welt“ auf.

Ein sehr unterhaltsamer Roman mit einem anderen Blick auf die Geschichte und die Macht der Frauen, eine mögliche neue Interpretation des versuchten Attentats auf Friedrich den Großen.

Ich kann es sehr empfehlen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Mein Lese-Eindruck:

Ein Gift-Anschlag auf Friedrich den Großen? Davon erzählen die Geschichtsbücher nichts, aber das sagt nicht unbedingt etwas aus, da Geschichte bekanntlich von den Siegern geschrieben wird – und der ist in dieser Handlung König Friedrich II. von …

Mehr

Mein Lese-Eindruck:

Ein Gift-Anschlag auf Friedrich den Großen? Davon erzählen die Geschichtsbücher nichts, aber das sagt nicht unbedingt etwas aus, da Geschichte bekanntlich von den Siegern geschrieben wird – und der ist in dieser Handlung König Friedrich II. von Preußen, der sicherlich dafür sorgte, dass kein Schatten auf den Glanz seiner Krone fiel.

Pleschinski findet in der Hofchronik des Grafen Lehndorff eine kleine und zudem unklare Notiz, aber sie reicht, um seine Fabulierlust zu entfachen. So bleibt es also unklar, inwieweit das erzählte Geschehen der Realität entspricht, und der Leser ist damit zufrieden, dass es so hätte geschehen können.

Die Handlung versetzt den Leser in die Zeit des 7jährigen Krieges, als Preußen 1756 ohne die übliche Kriegserklärung in Sachsen einfiel. Die sächsische Armee war zwar als einzige Armee Europas komplett mit Perücken ausgestattet, d. h. sie sah sicher fesch aus, hatte aber im Unterschied zur preußischen Armee wenig Ahnung von militärischem Drill, von Strategie und Taktik. Mit der Kapitulation dieser Armee beginnt der Roman.

Pleschinski schart einige historische Personen um diesen Gift-Anschlag, allen voran die schöne und energische Reichsgräfin Brühl, deren verwöhntes Leben durch die preußische Besetzung in Trümmer gelegt wurde: ihr Mann flieht nach Polen, ihre Söhne stehen an der Front, ihre exorbitanten Kunstsammlungen werden geplündert, das Personal ist auf und davon, ihre vielen Schlösser sind zerstört. Sie will Sachsen retten und zur einstigen Größe zurückführen. Daher plant sie den Tyrannenmord und begibt sich auf eine beschwerliche Postkutschenreise von Dresden nach Leipzig.

Streng genommen geht es in dem Buch weder um die Reise noch um den Giftanschlag, sondern es geht um den Zustand Sachsens nach dem preußischen Überfall. Sachsens Geschichte liegt dem Autor spürbar am Herzen. Er zeichnet das Bild eines Kulturstaates, in dessen Mittelpunkt ein glanzvoller Hof stand, offen für Theater, Musik und Literatur, mit prächtigen Gemäldesammlungen und Bibliotheken, mit repräsentativen Bauten und üppigen Festen. Und daher lässt Pleschinski auch einige Größen der Zeit auftreten wie Gottsched und die Gottschedin sowie Gellert, der sich in einer Sänfte behaglich durch den Park tragen lässt. Alles Geld Sachsens floss in Kultur und nicht wie in Preußen ins Militär.

Pleschinski entwirft deutliche Bilder des Niedergangs, die die Gräfin Brühl in ihren Zobelpelzen auf ihrer Reise beobachten kann: die Zerstörungen und kriegsbedingten Wüstungen, Hunger, Verwahrlosung, Armut, Flüchtlingsströme, u. a. jüdische Emigranten aus Prag, Plünderungen und Übergriffe, zerstörte Herrensitze. Mit der Gräfin Brühl zeichnet Pleschinski damit zugleich die Vertreterin einer untergegangenen Zeit und markiert die Kapitulation von 1756 als einen Wendepunkt der sächsischen Geschichte, von dem sich Sachsen nicht mehr erholen wird.

Pleschinski erzählt diese Geschichte multiperspektivisch. Alle kommen zu Wort, sei es der schöne Marwitz, der Friedrich II. und dessen Bruder als Lustknabe dient und offen auch bei den Damen über seine sexuelle Ausrichtung plaudert, sei es der intrigante Diener Glasow und sogar der Alte Fritz mit seinem ernüchternden Testament. Die historischen Recherchen sind beeindruckend, und das Einrücken von Original-Dokumenten macht den Roman noch authentischer. Trotz der zeitlichen Entfernung wirkt der Roman nicht verstaubt, die Figuren sprechen gewählt, aber nicht antiquiert. Aber ob die Leipziger tatsächlich schon damals auf dem Weg zur Nikolaikirche „Wir sind ein Volk“ skandiert haben? Und rutscht der vornehmen Reichsgräfin Brühl tatsächlich einmal ein „Fuck you“ heraus...? Und wenn nur die etwas hölzernen Reden nicht wäre... Historische Sachverhalte werden immer wieder nicht durch die Handlung transportiert, sondern im Dialog präsentiert, was gelegentlich recht steif wirkt.

Trotzdem: ein vergnüglicher und kenntnisreicher Ausflug in die sächsische Geschichte.

4,5/5*

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für