Nicht lieferbar

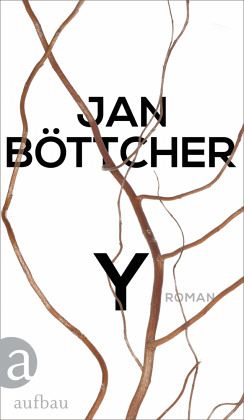

Y

Roman

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

"Ich versuche ständig, mit der Fremde warm zu werden. So wie ich nicht anders kann, als mit der Wärme zu fremdeln." In Deutschland lernen sie sich kennen. Im kriegszerstörten Kosovo können sie nicht zusammenbleiben. Nur ihrem Sohn gelingt es, die alten Grenzen hinter sich zu lassen. Jan Böttcher hat einen großen europäischen Roman geschrieben: die Geschichte einer ungleichen Liebe zwischen Nord und Süd, Heimat und Fremde, Schicksal und Selbstbestimmung. »Ein Roman, der grenzübergreifend relevant sein wird.« Sasa Stanisi »So spannend wie erhellend - dieser Roman ist ein Tanz der Leb...

"Ich versuche ständig, mit der Fremde warm zu werden. So wie ich nicht anders kann, als mit der Wärme zu fremdeln." In Deutschland lernen sie sich kennen. Im kriegszerstörten Kosovo können sie nicht zusammenbleiben. Nur ihrem Sohn gelingt es, die alten Grenzen hinter sich zu lassen. Jan Böttcher hat einen großen europäischen Roman geschrieben: die Geschichte einer ungleichen Liebe zwischen Nord und Süd, Heimat und Fremde, Schicksal und Selbstbestimmung. »Ein Roman, der grenzübergreifend relevant sein wird.« Sasa Stanisi »So spannend wie erhellend - dieser Roman ist ein Tanz der Lebenslust in Todesnähe. Und eine der traurigsten Liebesgeschichten, die ich in den letzten Jahren gelesen habe!« Moritz Rinke