-55%12)

Sofort lieferbar

Gebundener Preis: 24,00 € **

Als Mängelexemplar:

Als Mängelexemplar:

**Frühere Preisbindung aufgehoben

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

5 °P sammeln!

Minimale äußerliche Macken und Stempel, einwandfreies Innenleben. Schnell sein! Nur begrenzt verfügbar.

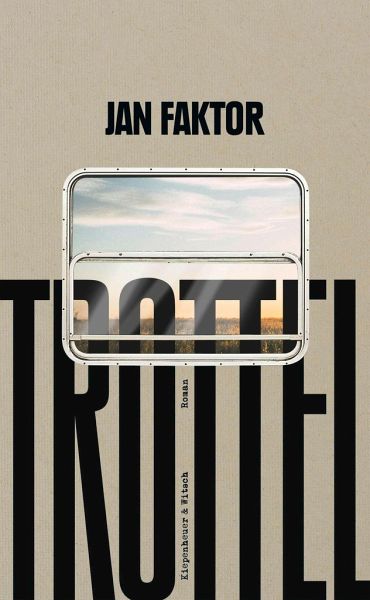

Von der Prager Vorhölle, einer schicksalhaften Ohnmacht, einem Sprung und dem seltsamen Trost von Chicorée. Mit »Trottel« ist Jan Faktor ein wunderbar verspielter, funkelnder, immer wieder auch düsterer, anarchischer Schelmenroman gelungen.Im Mittelpunkt: ein eigensinniger Erzähler, Schriftsteller, gebürtiger Tscheche und begnadeter Trottel, und die Erinnerung an ein Leben, in dem immer alles anders kam, als gedacht. Und so durchzieht diesen Rückblick von Beginn an auch eine dunkle Spur: die des »engelhaften« Sohnes, der mit dreiunddreißig Jahren den Suizid wählen und dessen frühe...

Von der Prager Vorhölle, einer schicksalhaften Ohnmacht, einem Sprung und dem seltsamen Trost von Chicorée. Mit »Trottel« ist Jan Faktor ein wunderbar verspielter, funkelnder, immer wieder auch düsterer, anarchischer Schelmenroman gelungen.

Im Mittelpunkt: ein eigensinniger Erzähler, Schriftsteller, gebürtiger Tscheche und begnadeter Trottel, und die Erinnerung an ein Leben, in dem immer alles anders kam, als gedacht. Und so durchzieht diesen Rückblick von Beginn an auch eine dunkle Spur: die des »engelhaften« Sohnes, der mit dreiunddreißig Jahren den Suizid wählen und dessen früher Tod alles aus den Angeln heben wird.

Ihren Anfang nimmt die Geschichte des Trottels dabei in Prag, nach dem sowjetischen Einmarsch. Auf den Rat einer Tante hin studiert der Jungtrottel Informatik, hält aber nicht lange durch. Dafür macht er erste groteske Erfahrungen mit der Liebe, langweilt sich in einem Büro für Lügenstatistiken und fährt schließlich Armeebrötchen aus. Nach einer denkwürdigen Begegnung mit der »Teutonenhorde«, zu der auch seine spätere Frau gehört, »emigriert« er nach Ostberlin, taucht ein in die schräge, politische Undergroundszene vom Prenzlauer Berg, gründet eine Familie, stattet seine besetzte Wohnung gegen alle Regeln der Kunst mit einer Badewanne aus, wundert sich über die »ideologisch morphinisierte« DDR, die Wende und entdeckt schließlich seine Leidenschaft für Rammstein.

Im Mittelpunkt: ein eigensinniger Erzähler, Schriftsteller, gebürtiger Tscheche und begnadeter Trottel, und die Erinnerung an ein Leben, in dem immer alles anders kam, als gedacht. Und so durchzieht diesen Rückblick von Beginn an auch eine dunkle Spur: die des »engelhaften« Sohnes, der mit dreiunddreißig Jahren den Suizid wählen und dessen früher Tod alles aus den Angeln heben wird.

Ihren Anfang nimmt die Geschichte des Trottels dabei in Prag, nach dem sowjetischen Einmarsch. Auf den Rat einer Tante hin studiert der Jungtrottel Informatik, hält aber nicht lange durch. Dafür macht er erste groteske Erfahrungen mit der Liebe, langweilt sich in einem Büro für Lügenstatistiken und fährt schließlich Armeebrötchen aus. Nach einer denkwürdigen Begegnung mit der »Teutonenhorde«, zu der auch seine spätere Frau gehört, »emigriert« er nach Ostberlin, taucht ein in die schräge, politische Undergroundszene vom Prenzlauer Berg, gründet eine Familie, stattet seine besetzte Wohnung gegen alle Regeln der Kunst mit einer Badewanne aus, wundert sich über die »ideologisch morphinisierte« DDR, die Wende und entdeckt schließlich seine Leidenschaft für Rammstein.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Jan Faktor, 1951 in Prag geboren, 1978 Übersiedlung nach Ostberlin. Arbeit als Kindergärtner und Schlosser. Entdeckt in den 80er-Jahren das 'Rückläufige Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache' für die experimentelle Dichtung. Bis 1989 fast ausschließlich in der inoffiziellen Literaturszene engagiert. 1989/90 Mitbegründer der Zeitung des Neuen Forums.

Produktdetails

- Verlag: Kiepenheuer & Witsch

- 2. Aufl.

- Seitenzahl: 400

- Erscheinungstermin: 8. September 2022

- Deutsch

- Abmessung: 208mm x 134mm x 36mm

- Gewicht: 489g

- ISBN-13: 9783462000856

- ISBN-10: 3462000853

- Artikelnr.: 69302693

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Einer für alle, alle für niemanden

Die Einwände gegen sich selbst liefert dieser grandiose Roman schon mit: Heute erscheint Jan Faktors tieftrauriges Schelmenstück "Trottel".

Eine der vielen Hängebrücken, über die man beim Rezensieren von Büchern torkeln muss, ohne in den Abgrund aus Floskeln und Maschen zu fallen, ist die Hängebrücke hinein in den Text. Womit fängt man an? Mit einer Kostprobe aus dem Werk? Mit einem später zu begründenden Urteil? Mit einer Anekdote über den Autor? Mit einem originellen Vergleich?

Jan Faktor hat in seinem neuen Buch an die Nöte seiner Rezensenten gedacht. Bereits im Buchdeckel befinden sich "Anregungen und Vorschläge" für Berufskritiker. Und sie bringen die Sache auf den

Die Einwände gegen sich selbst liefert dieser grandiose Roman schon mit: Heute erscheint Jan Faktors tieftrauriges Schelmenstück "Trottel".

Eine der vielen Hängebrücken, über die man beim Rezensieren von Büchern torkeln muss, ohne in den Abgrund aus Floskeln und Maschen zu fallen, ist die Hängebrücke hinein in den Text. Womit fängt man an? Mit einer Kostprobe aus dem Werk? Mit einem später zu begründenden Urteil? Mit einer Anekdote über den Autor? Mit einem originellen Vergleich?

Jan Faktor hat in seinem neuen Buch an die Nöte seiner Rezensenten gedacht. Bereits im Buchdeckel befinden sich "Anregungen und Vorschläge" für Berufskritiker. Und sie bringen die Sache auf den

Mehr anzeigen

Punkt. Dass dieser Roman eine Liebeserklärung an die alte, verschlafene DDR sei, aber gleichzeitig voller Abscheu: "Das passt leider nicht wirklich zusammen." Dass man den Autor nach der Lektüre seines Romans strafen müsste: "Für jede seiner vielen Fußnoten verdient dieser Mensch einen Stromschlag angemessener Stärke und Spannung." Dass das Buch zwar "kenntnisreich geschrieben" sei und sogar "exzellent recherchiert", leider aber "teilweise trotzdem voller Schwachsinn". Viel Verwirrung würden vor allem "die zu Hunderten in den Fußnoten untergebrachten Detailinformationen" stiften. Ach ja, und ganz wichtig: "Kann es gut gehen, wenn einer ein höchst albernes Buch über den Tod seines eigenen Sohnes zusammenstoppelt? Das Antwortwort heiße eindeutig Nein!"

Nun wäre das Urteil gefällt: Der "Trottel" ist missraten! Das allerdings so grundsätzlich, dass jetzt die eigentliche Arbeit beginnen kann. Die Besprechung eines Romans, für den sich Jan Faktor zwölf Jahre Zeit gelassen hat. 2010 war er mit seinem autobiographischen Schelmenroman über eine Jugend im Prag der Nachkriegszeit für den Deutschen Buchpreis nominiert. "Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder im Reich des heiligen Hodensackbimbams von Prag" war der Titel dieses komischen Werks, das dem literarischen Außenseiter Faktor viel Bewunderung einbrachte. Danach sprengte ein Ereignis das Leben des Autors. Sein Sohn nahm sich mit Anfang dreißig das Leben. "Trottel" ist der zum Scheitern verurteilte Versuch, einen Ausdruck für diesen Verlust zu finden.

"Zum Scheitern verurteilt" soll hier kein läppisches Kritikerurteil sein, sondern nur die Unmöglichkeit benennen, für etwas Maßloses ein Maß zu finden, in dem es gewogen und dargestellt werden kann. So mag es den einen oder anderen, vielleicht sogar den Autor selbst, befremden, dass dies ein überaus heiteres Buch geworden ist. Jedenfalls keines, das den Verlust metaphysisch reflektiert und dabei den Schmerz in den Vordergrund stellt. Eher eines, das sich erinnert an das geführte Leben und dessen viele Irrtümer.

Indem Jan Faktor von der Geburt, dem Aufwachsen und schließlich dem Krankwerden seines einzigen Sohns schreibt, erzählt er sich selbst im Kontext seines Umfeldes, das er 1978 mit seiner Übersiedlung nach Ostberlin zu seiner späteren Frau, einer Tochter von Christa Wolf, betritt ("etwas in mir wollte aus Prag verschwinden, wollte raus aus dieser fauligen, verfilzten, porenverstopften Knödelgeschwulst") und sogleich ethnographisch erforscht. Dabei ist alles, was er sieht, von gargantuesker Fülle - sogar im notorischen Mangel: blühende Phantasielandschaften. "Die DDR war einfach ein Musterland, sie war glänzend verrottet, tiefst im Stunk eingeräuchert und baggerte sich außerdem den Braunkohl- und Wirsingboden unter den Füßen weg."

Zum Glück gibt es den literarischen Prenzlauer Berg, in dem zwar auch alles verrottet ist, aber den Kommune-2-Glamour einer "linken Hölle" aufweist, wo sich alles versammelt, was abseits der Parteidoktrin denkt: "Aus dem Kreis gefielen mir sowieso die beeindruckend sorgenfrei lebenden Aussteiger am besten - und bei denen war es mir wirklich egal, ob ich sie Kryptoanarchisten, Eurokommunismusapostel oder nur Chaoten nennen wollte." Die ausreichende Anwesenheit libertinärer Frauen macht den linken Debattierklub auch zu einer Lebensstilexperimentierbude frei nach dem Motto: "Lieber ran an die Gebärmutter der menschlichen Erfahrung!" Kurzum: "Für mich bildete der Prenzlauer Berg eindeutig den städtischen Mittelpunkt und hatte in meinen Augen, trotz des hohen Zerfallgrads, etwas Majestätisches. Die darunterliegenden Stadtgebiete wirkten auf mich größtenteils wie unglücklicherweise geerbte, aber de facto aufgegebene Flächenrelikte, die nach der Teilung der Stadt keine besondere Rollte mehr spielten."

"Trottel" ist ein Roman nicht nur mit vielen Fußnoten, meist zu Realien des sozialistischen Alltags, sondern auch mit vielen Gesichtern: Es ist ein Soziogramm der Prenzlauer-Berg-Intelligenzija, ein Ehe- sowie ein Vater-Sohn-Roman. Nebenbei außerdem die äußerst unterhaltsame talking cure eines jüdischen Tschechen, der in Ostberlin versucht, sowohl die Häscher seiner Vorfahren ("transgenerationell unterbemittelt") als auch die bösen Geister des tschechoslowakischen "Panzer-Sozialismus" loszuwerden. Dieser Tscheche in Deutschland "mit ein bisschen Auschwitzschrecken im Nacken" kämpft sich nach jahrelanger Schreiblähmung zurück ins Leben. Mit beeindruckendem élan vital berichtet er in "Trottel" auch immer wieder von seinem Sohn, der bereits als Kleinkind mit unheimlichen Ticks wie ruckartigem Lufteinsaugen auffällt und sehr früh aus den Bahnen des "Normalen" ausschert, was schließlich im Ausbruch einer Psychose mündet.

Bei all dem geht Jan Faktor keineswegs strukturiert vor, sondern folgt einem aus der Psychoanalyse bekannten Assoziationsprinzip, das man als pseudotrottelig bezeichnen könnte und dem Lektor Sorgen bereitete, wie wir aus dem Roman selbst erfahren: "Mein Lektor Jan Moritz rät mir, mit dem Kapitel an dieser Stelle Schluss zu machen und vor allem keine weiter oben verwendeten Lexeme wie Mauer, Durchbruch, Seitenflügel, Labyrinth, Dietrich, Rohrleitung, Wanze nochmal aufzugreifen - und schon gar nicht Reizwörter wie Busen, Bauch, Schulter, Nippel, Schenkel, Hügel, Schlitz und so weiter zu verwenden."

Doch dieser Autor ist unbeirrbar und unbelehrbar sowieso. Natürlich werden alle Fußnoten, Anmerkungen des Lektorats und vermeintlichen Einwände der Kritik entweder direkt in den Text kopiert oder an Ort und Stelle erörtert. So folgt man in mäandrierender Rhythmik den hakenschlagenden Exkursen in eine Welt, die heute museal wirkt: entweder nostalgisch verklärt von Dabeigewesenen oder durch Westkolonisation miniaturisiert - jedenfalls kulturell possierlich.

Bei Jan Faktor wird die DDR jener Jahre auf liebevoll ketzerische Weise wiederbelebt und dabei noch einmal begraben: "Technik und Liebe, Zwang und Zärtlichkeit, Didaktik und Kollektivismus, Mangel und Großmut, Infantilisierung und Vulkanisierung, Erwachsenenerziehungsmaßnahmen und sanfte Schläge auf den Hinterkopf - dies alles bildete im DDR-Alltag eine beeindruckende und von der Allgemeinheit meist auch akzeptierte Einheit."

So ist dieses tragikomische Buch, ganz wie vom Autor prognostiziert, "ein Mund voller schussbereiter Spucke". Die neue "Filinchen-Heimat" unseres Tschechen wird in "Trottel" zum surrealen Sozialismus mit mal menschlichem, mal unmenschlichem Antlitz: "So war es damals im Sozialismus: einer für alle, alle für niemanden und schon gar niemand für das leere Nichts."

Der Trottel ist bei alldem doch ein proletarischer Bruder des weltliterarisch aufgeplusterten Schelms. Ein Jedermann, dessen Leben von Zufällen und naiven Abenteuern geprägt ist, der zwar immer wieder auf die Füße fällt, aber dabei immer auf den Teppich. Ein Mensch, der keinen Plan verfolgt und dessen Leben deswegen genug Stoff für zehn Romane abwirft. Wie sagte einst die jüdische Großmutter des Erzählers, die mehr als ein Konzentrationslager überlebt hatte, zu ihrem Enkel? "Auch wenn es dir im Leben sonst wie dreckig gehen sollte, merke dir: Aus jeder Kacke lässt sich eine gute Suppe kochen." KATHARINA TEUTSCH

Jan Faktor: "Trottel". Roman.

Kiepenheuer & Witsch, Köln 2020. 397 S., geb. 24,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Nun wäre das Urteil gefällt: Der "Trottel" ist missraten! Das allerdings so grundsätzlich, dass jetzt die eigentliche Arbeit beginnen kann. Die Besprechung eines Romans, für den sich Jan Faktor zwölf Jahre Zeit gelassen hat. 2010 war er mit seinem autobiographischen Schelmenroman über eine Jugend im Prag der Nachkriegszeit für den Deutschen Buchpreis nominiert. "Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder im Reich des heiligen Hodensackbimbams von Prag" war der Titel dieses komischen Werks, das dem literarischen Außenseiter Faktor viel Bewunderung einbrachte. Danach sprengte ein Ereignis das Leben des Autors. Sein Sohn nahm sich mit Anfang dreißig das Leben. "Trottel" ist der zum Scheitern verurteilte Versuch, einen Ausdruck für diesen Verlust zu finden.

"Zum Scheitern verurteilt" soll hier kein läppisches Kritikerurteil sein, sondern nur die Unmöglichkeit benennen, für etwas Maßloses ein Maß zu finden, in dem es gewogen und dargestellt werden kann. So mag es den einen oder anderen, vielleicht sogar den Autor selbst, befremden, dass dies ein überaus heiteres Buch geworden ist. Jedenfalls keines, das den Verlust metaphysisch reflektiert und dabei den Schmerz in den Vordergrund stellt. Eher eines, das sich erinnert an das geführte Leben und dessen viele Irrtümer.

Indem Jan Faktor von der Geburt, dem Aufwachsen und schließlich dem Krankwerden seines einzigen Sohns schreibt, erzählt er sich selbst im Kontext seines Umfeldes, das er 1978 mit seiner Übersiedlung nach Ostberlin zu seiner späteren Frau, einer Tochter von Christa Wolf, betritt ("etwas in mir wollte aus Prag verschwinden, wollte raus aus dieser fauligen, verfilzten, porenverstopften Knödelgeschwulst") und sogleich ethnographisch erforscht. Dabei ist alles, was er sieht, von gargantuesker Fülle - sogar im notorischen Mangel: blühende Phantasielandschaften. "Die DDR war einfach ein Musterland, sie war glänzend verrottet, tiefst im Stunk eingeräuchert und baggerte sich außerdem den Braunkohl- und Wirsingboden unter den Füßen weg."

Zum Glück gibt es den literarischen Prenzlauer Berg, in dem zwar auch alles verrottet ist, aber den Kommune-2-Glamour einer "linken Hölle" aufweist, wo sich alles versammelt, was abseits der Parteidoktrin denkt: "Aus dem Kreis gefielen mir sowieso die beeindruckend sorgenfrei lebenden Aussteiger am besten - und bei denen war es mir wirklich egal, ob ich sie Kryptoanarchisten, Eurokommunismusapostel oder nur Chaoten nennen wollte." Die ausreichende Anwesenheit libertinärer Frauen macht den linken Debattierklub auch zu einer Lebensstilexperimentierbude frei nach dem Motto: "Lieber ran an die Gebärmutter der menschlichen Erfahrung!" Kurzum: "Für mich bildete der Prenzlauer Berg eindeutig den städtischen Mittelpunkt und hatte in meinen Augen, trotz des hohen Zerfallgrads, etwas Majestätisches. Die darunterliegenden Stadtgebiete wirkten auf mich größtenteils wie unglücklicherweise geerbte, aber de facto aufgegebene Flächenrelikte, die nach der Teilung der Stadt keine besondere Rollte mehr spielten."

"Trottel" ist ein Roman nicht nur mit vielen Fußnoten, meist zu Realien des sozialistischen Alltags, sondern auch mit vielen Gesichtern: Es ist ein Soziogramm der Prenzlauer-Berg-Intelligenzija, ein Ehe- sowie ein Vater-Sohn-Roman. Nebenbei außerdem die äußerst unterhaltsame talking cure eines jüdischen Tschechen, der in Ostberlin versucht, sowohl die Häscher seiner Vorfahren ("transgenerationell unterbemittelt") als auch die bösen Geister des tschechoslowakischen "Panzer-Sozialismus" loszuwerden. Dieser Tscheche in Deutschland "mit ein bisschen Auschwitzschrecken im Nacken" kämpft sich nach jahrelanger Schreiblähmung zurück ins Leben. Mit beeindruckendem élan vital berichtet er in "Trottel" auch immer wieder von seinem Sohn, der bereits als Kleinkind mit unheimlichen Ticks wie ruckartigem Lufteinsaugen auffällt und sehr früh aus den Bahnen des "Normalen" ausschert, was schließlich im Ausbruch einer Psychose mündet.

Bei all dem geht Jan Faktor keineswegs strukturiert vor, sondern folgt einem aus der Psychoanalyse bekannten Assoziationsprinzip, das man als pseudotrottelig bezeichnen könnte und dem Lektor Sorgen bereitete, wie wir aus dem Roman selbst erfahren: "Mein Lektor Jan Moritz rät mir, mit dem Kapitel an dieser Stelle Schluss zu machen und vor allem keine weiter oben verwendeten Lexeme wie Mauer, Durchbruch, Seitenflügel, Labyrinth, Dietrich, Rohrleitung, Wanze nochmal aufzugreifen - und schon gar nicht Reizwörter wie Busen, Bauch, Schulter, Nippel, Schenkel, Hügel, Schlitz und so weiter zu verwenden."

Doch dieser Autor ist unbeirrbar und unbelehrbar sowieso. Natürlich werden alle Fußnoten, Anmerkungen des Lektorats und vermeintlichen Einwände der Kritik entweder direkt in den Text kopiert oder an Ort und Stelle erörtert. So folgt man in mäandrierender Rhythmik den hakenschlagenden Exkursen in eine Welt, die heute museal wirkt: entweder nostalgisch verklärt von Dabeigewesenen oder durch Westkolonisation miniaturisiert - jedenfalls kulturell possierlich.

Bei Jan Faktor wird die DDR jener Jahre auf liebevoll ketzerische Weise wiederbelebt und dabei noch einmal begraben: "Technik und Liebe, Zwang und Zärtlichkeit, Didaktik und Kollektivismus, Mangel und Großmut, Infantilisierung und Vulkanisierung, Erwachsenenerziehungsmaßnahmen und sanfte Schläge auf den Hinterkopf - dies alles bildete im DDR-Alltag eine beeindruckende und von der Allgemeinheit meist auch akzeptierte Einheit."

So ist dieses tragikomische Buch, ganz wie vom Autor prognostiziert, "ein Mund voller schussbereiter Spucke". Die neue "Filinchen-Heimat" unseres Tschechen wird in "Trottel" zum surrealen Sozialismus mit mal menschlichem, mal unmenschlichem Antlitz: "So war es damals im Sozialismus: einer für alle, alle für niemanden und schon gar niemand für das leere Nichts."

Der Trottel ist bei alldem doch ein proletarischer Bruder des weltliterarisch aufgeplusterten Schelms. Ein Jedermann, dessen Leben von Zufällen und naiven Abenteuern geprägt ist, der zwar immer wieder auf die Füße fällt, aber dabei immer auf den Teppich. Ein Mensch, der keinen Plan verfolgt und dessen Leben deswegen genug Stoff für zehn Romane abwirft. Wie sagte einst die jüdische Großmutter des Erzählers, die mehr als ein Konzentrationslager überlebt hatte, zu ihrem Enkel? "Auch wenn es dir im Leben sonst wie dreckig gehen sollte, merke dir: Aus jeder Kacke lässt sich eine gute Suppe kochen." KATHARINA TEUTSCH

Jan Faktor: "Trottel". Roman.

Kiepenheuer & Witsch, Köln 2020. 397 S., geb. 24,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Rezensent Jörg Magenau empfiehlt Jan Faktors Roman als Mittel gegen Schmerzen aller Art. Allerdings muss der Leser Faktors Strategie begreifen. Dabei handelt es sich laut Magenau um einen alles und jeden "zersetzenden Humor", eine Komik, mit der der Erzähler-Trottel den Tod des Sohnes, die jüdische Herkunft und allerhand "Schmerzspuren" noch zu überwinden sucht. Das erinnernde, abschweifende Dauergelaber und die hemmungslose Kalauerei des Erzählers lassen sich mit diesem Wissen gleich viel besser ertragen, meint Magenau.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»ein Roman, der dem Leser zwinkernd den Stinkefinger zeigt [...] bedrückend und liebevoll zugleich« Christoph Woldt neues deutschland 20230117

Gebundenes Buch

Anarchisch und anstrengend;

Ab der ersten Seite hatte ich Probleme mit dem anarchischem Schreibstil. Der Autor nennt es im Text einmal „Erzähldriftdrang“ und das trifft den unsortierten, willkürlichen Text ziemlich gut. Überhaupt gibt es viele Wortschöpfungen und …

Mehr

Anarchisch und anstrengend;

Ab der ersten Seite hatte ich Probleme mit dem anarchischem Schreibstil. Der Autor nennt es im Text einmal „Erzähldriftdrang“ und das trifft den unsortierten, willkürlichen Text ziemlich gut. Überhaupt gibt es viele Wortschöpfungen und Beschreibungen, wovon mir nur einige wirklich gut gefallen haben. Die Sätze sind lang und verschachtelt und von Fußnoten durchsetzt (262 insgesamt) und ich hatte den Eindruck eines ziemlich selbstverliebten Schreibstils. Wenn es in späteren Kapiteln heißt, dass wohl vorher etwas falsch wiedergegeben wurde, dann empfand ich das nicht als charmant sondern sehr nervig, da man als Leser ja seine Zeit investiert und nicht jeden (unnötigen) Gedankengang des Autors nachlesen muss. Das Kapitel über Rammstein kann man wohl nur verstehen, wenn man die Band und ihre Lieder gut kennt. Inhaltlich fand ich die Beschreibungen der sozialistischen Staaten sehr gut gelungen. Die Erinnerungen an die Lebensstationen des Sohns und seine psychische Erkrankung bis zum Selbstmord werden nüchtern, aber sehr liebevoll beschrieben. Persönlich brauche ich mehr Struktur in einem Text und kann auch die außergewöhnlichen Kapitelbeschreibungen nicht gut finden. Vielleicht verstehe ich das Werk auch nicht, aber das Lesen war kein Vergnügen und ich war froh, als das Buch (ziemlich abrupt) zu Ende war.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

In meiner Eigenschaft als Rezensentin bin ich in gewisser Weise spießig. Der Aufbau meiner Besprechungen lässt sich leicht schematisch darstellen und an erster Stelle steht mit einer Zuverlässigkeit von 99 % eine Inhaltsangabe. Heute nicht. Aus dem einfachen Grund, dass ich keine …

Mehr

In meiner Eigenschaft als Rezensentin bin ich in gewisser Weise spießig. Der Aufbau meiner Besprechungen lässt sich leicht schematisch darstellen und an erster Stelle steht mit einer Zuverlässigkeit von 99 % eine Inhaltsangabe. Heute nicht. Aus dem einfachen Grund, dass ich keine Ahnung habe, worum es in diesem Buch zentral gehen sollte. Ein paar Fakten konnte ich allerdings herausfiltern, die da wären:

1. Der Erzähler wächst in Prag auf.

2. Der Erzähler zieht nach Ost-Berlin und heiratet anscheinend und bekommt einen Sohn.

3. Tragischerweise verliert der Erzähler seinen Sohn durch Suizid.

Wer darüber hinaus Informationen der inhaltlichen Art wünscht, muss sich diese selbst besorgen. Ich bitte darum, diesen Umstand zu entschuldigen.

Es gibt Bücher, die polarisieren. Jan Faktors “Trottel” hat es geschafft, mich in mir selbst in mehrere Lager aufzuspalten. Am einen Ende der Gefühlsskala finden wir den Teil, der frenetisch einen Jan-Faktor-Fan-Wimpel schwingt und bei jeder originellen Satz- und/oder Wortschöpfung vor Begeisterung hyperventiliert. Am entgegengesetzten Ende verdreht der Gegenpol die Augen, gähnt herzhaft und verlangt zum wiederholten Male einen sofortigen Abbruch dieser Zumutung eines Romans. Und in der Mitte steht die ratlose und verwirrte Rezensentin, der sich fragt, wer eigentlich auf die wahnwitzige Idee gekommen ist, über Bücher schreiben zu wollen/können.

Chronologisch betrachtet lief mein Leseerlebnis wie folgt ab:

1. Aufblühendes Entzücken

2. Schnelleintretende Skepsis (jemand, der mir erklärt, ein ausgemachter Trottel zu sein, kommt mir ähnlich suspekt vor wie jemand, der behauptet, immens humorvoll oder unerwartet sensibel zu sein)

3. Übersättigung

4. Verwirrung

5. Langeweile

6. Abbruchgedanken

7. Umschwung auf (und hier kommen wir zu einem vorgezogenen Geständnis:) die Hörbuchversion als letzte Chance, eine Art entspannte Abarbeitung nebenbei.

8. Begeisterung. Basteln eines zweiten Fan-Wimpels mit dem Namen Stefan Kaminski darauf. Grandios, dieser Sprecher, einfach nur grandios!

9. Übersättigung

10. Abbruchgedanken

11. Nachdenklichkeit

12. Einsichten (begrenzte)

13. Versöhnung.

Jan Faktors Umgang mit der Sprache ist einzigartig. Vielleicht sogar genial. Aber genial auf eine wohlgesinnte Art, oder darauf ausgelegt, seine unschuldigen Leser in den Wahnsinn zu treiben? Zu fordern, wenn man es positiver formulieren möchte? Leicht macht er es einem jedenfalls nicht. Der Erzähler selbst stellt das Geschriebene metaphorisch gerne einer Achterbahnfahrt gleich. Als betroffener Leser kann ich da nur müde lächeln. Es sei denn, wir reden von einer Achterbahn, die permanent entgleist. Faktor stürmt so häufig von der Hauptbühne, um sich in Seitengassen durchzuschlagen, dass selbst ein Marcel Proust die Augenbrauen skeptisch hochziehen würde. Sehen wir den Tatsachen ins Auge: ich war dieser Tour de Force nicht gewachsen. Es muss ja nicht gleich gefällig sein, aber wenn jemand mir als Leser etwas mitteilen möchte, weiß ich es zu schätzen, wenn er ab und an nachschaut, ob ich noch dabei bin. Noch dabei sein kann. So ist mir von dem Werk einiges entgangen, weil ich gerade meine müden Füße wahlweise in die Moldau oder Spree halten und wieder zu Atem kommen musste.

Faktor schafft es, gleichzeitig zu hetzen und so gut wie nicht von der Stelle zu kommen. Das, was ich letztendlich aus dem Roman mitnehmen werde, die Auseinandersetzung des Protagonisten mit der Krankheit und dem Suizid seines Sohnes, entfaltet sich nur langsam. Und braucht noch länger, um beim Rezipienten anzukommen. Die Diskrepanz zwischen dem amüsant chaotischen Stil und dem Alptraum des Geschehens ist erstmal befremdlich. Aber wer, bitteschön, bestimmt, wie Trauer richtig ausgedrückt wird? Ich jedenfalls, die ich mir sicher war, dieses Buch entweder abzubrechen oder in der Luft zu verreißen, fühle mich am Ende auf besondere Weise berührt. Vielleicht sogar belohnt. Und am Rande bemerkt: Faktor ist der erste Autor, dem ich seine Fußnoten verzeihe.

Ob das hier geschriebene jetzt eine Leseempfehlung sein soll oder nicht? Ich weiß es einfach nicht. Das kommt darauf an. Vielleicht. Oder besser nicht. Womöglich aber doch. Letztendlich kann ich allen Unentschlossenen nur eines sagen: Die Lektüre dieses Romans kann alles sein, Vergnügen, Erhellung, Gleichgültigkeit, Arbeit, Frust, Langeweile… Aber auf jeden Fall ist sie ein Erlebnis.

Shortlist Deutscher Buchpreis 2022

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

die Niete des Buchpreises

Eigentlich fürchtete ich, dass De l'Horizon die Niete sei. Aber dieses Buch, auch eine Familiengeschichte ist schlechter. Es will eine Satire sein, ist aber nicht lustig. Die Fußnoten sind völlig überflüssig und wurde von mir nicht mehr gelesen. …

Mehr

die Niete des Buchpreises

Eigentlich fürchtete ich, dass De l'Horizon die Niete sei. Aber dieses Buch, auch eine Familiengeschichte ist schlechter. Es will eine Satire sein, ist aber nicht lustig. Die Fußnoten sind völlig überflüssig und wurde von mir nicht mehr gelesen. Zusätzlich gibt es noch Kommentare, die in Großbuchstaben und eckigen Klammern stehen, die man sich ebenfalls schenken kann.

Was als Substrat übrig bleibt ist die Erzählung eines Tschechen, der der Liebe wegen nach Ost-Berlin kam und dessen Sohn Selbstmord beging. Doch weder die Medikamentenaufzählung noch die Stadtbeschreibung vom alten Prag und vom alten Ost-Berlin noch die Ramsteinsongs konnten mich vom Hocker reißen.

Dennoch zeigt der Autor an winzigen Stellen: „Neulich las ich wieder mal diesen unfassbar widerlichen Satz wäre – auch mechanisch – bis zur Unkenntlichkeit heruntergenudelt und infolgedessen abgeschafft worden. […] Wenn schon, dann würde ich mich lieber ordentlich geschmacklos ausdrücken: „Er drangsalierte sie einvernehmlich moderat bis moderierend.“ Oder zartfühlig über „Liebende, sich ineinander verschiebende Menschen“ sprechen. (173)

Noch schöner ist die Frage: „Was hat man von einer schönen Stadt, wenn man sich dort beschissen fühlt?“ (193) Auch seine Sozialismuskritik kann schön sein: „man hätte in der Auslaufzeit aber wenigstens nur mäßig intensiv arbeiten müssen und hätten sich dafür viel Zeit für erotische Aktivitäten nehmen können“ (225).

Die guten Zitate retten dem Buch den zweiten Stern.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für