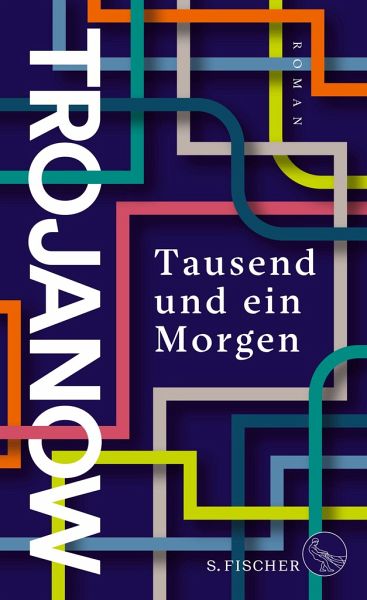

Tausend und ein Morgen

Roman

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

30,00 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Unter Piraten in der Karibik, mitten in der Russischen Revolution - Zeitreisen sind voller Überraschungen. Fest entschlossen betritt Cya die fremden Welten. Inspiriert von der friedlichen und selbstbestimmten Gesellschaft der Zukunft, in der sie lebt, reist sie von Zeit zu Ort und versucht, die Vergangenheit von ihren Fesseln zu befreien - mit unterschiedlichem Erfolg.In »Tausend und ein Morgen« entwirft Ilija Trojanow ein leidenschaftliches Porträt seiner mutigen Heldin. Wie kein anderer Autor verbindet er erzählerische Virtuosität und kritisches Denken zu einem modernen Epos, das alle ...

Unter Piraten in der Karibik, mitten in der Russischen Revolution - Zeitreisen sind voller Überraschungen. Fest entschlossen betritt Cya die fremden Welten. Inspiriert von der friedlichen und selbstbestimmten Gesellschaft der Zukunft, in der sie lebt, reist sie von Zeit zu Ort und versucht, die Vergangenheit von ihren Fesseln zu befreien - mit unterschiedlichem Erfolg.

In »Tausend und ein Morgen« entwirft Ilija Trojanow ein leidenschaftliches Porträt seiner mutigen Heldin. Wie kein anderer Autor verbindet er erzählerische Virtuosität und kritisches Denken zu einem modernen Epos, das alle Grenzen überwindet, Raum und Zeit ausleuchtet und einen frischen Blick in die Zukunft wagt. Mit sinnlichen Bildern und überbordenden Geschichten erfindet Ilija Trojanow den utopischen Roman neu - ein Roman, der von der unerschöpflichen Kraft unseres Denkens erzählt.

In »Tausend und ein Morgen« entwirft Ilija Trojanow ein leidenschaftliches Porträt seiner mutigen Heldin. Wie kein anderer Autor verbindet er erzählerische Virtuosität und kritisches Denken zu einem modernen Epos, das alle Grenzen überwindet, Raum und Zeit ausleuchtet und einen frischen Blick in die Zukunft wagt. Mit sinnlichen Bildern und überbordenden Geschichten erfindet Ilija Trojanow den utopischen Roman neu - ein Roman, der von der unerschöpflichen Kraft unseres Denkens erzählt.