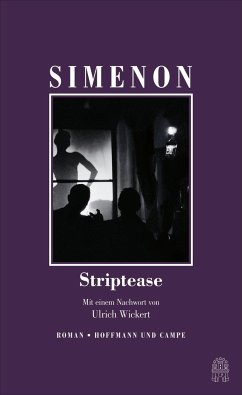

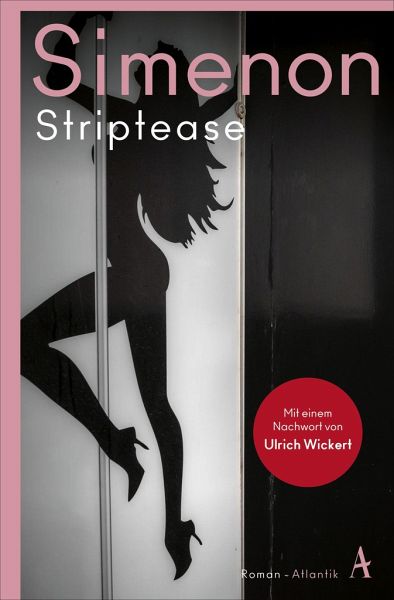

Striptease

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

ZEIT FÜR MICH - ZEIT FÜR SIMENON»Georges Simenon ist der wichtigste Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.«Gabriel García MárquezCélita, Stripteasetänzerin in Cannes, hat ihren Beruf satt. Um dieses Leben hinter sich zu lassen, will sie ihren Chef Léon dazu bringen, sie zu heiraten, obwohl der bereits vergeben ist. Léon liegt ihr zu Füßen, und sie scheint fast am Ziel, als plötzlich die junge Tänzerin Maud auftaucht. Mit ihrer vermeintlichen Naivität und Hilflosigkeit stiehlt die Neue allen die Show und erobert den Chef im Sturm. Er hat nur noch Augen für Maud, und Célita muss z...

ZEIT FÜR MICH - ZEIT FÜR SIMENON

»Georges Simenon ist der wichtigste Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.«

Gabriel García Márquez

Célita, Stripteasetänzerin in Cannes, hat ihren Beruf satt. Um dieses Leben hinter sich zu lassen, will sie ihren Chef Léon dazu bringen, sie zu heiraten, obwohl der bereits vergeben ist. Léon liegt ihr zu Füßen, und sie scheint fast am Ziel, als plötzlich die junge Tänzerin Maud auftaucht. Mit ihrer vermeintlichen Naivität und Hilflosigkeit stiehlt die Neue allen die Show und erobert den Chef im Sturm. Er hat nur noch Augen für Maud, und Célita muss zusehen, wie ihr der perfekte Lebensplan aus den Händen gleitet.

Bandnummer: 90

»Georges Simenon ist der wichtigste Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.«

Gabriel García Márquez

Célita, Stripteasetänzerin in Cannes, hat ihren Beruf satt. Um dieses Leben hinter sich zu lassen, will sie ihren Chef Léon dazu bringen, sie zu heiraten, obwohl der bereits vergeben ist. Léon liegt ihr zu Füßen, und sie scheint fast am Ziel, als plötzlich die junge Tänzerin Maud auftaucht. Mit ihrer vermeintlichen Naivität und Hilflosigkeit stiehlt die Neue allen die Show und erobert den Chef im Sturm. Er hat nur noch Augen für Maud, und Célita muss zusehen, wie ihr der perfekte Lebensplan aus den Händen gleitet.

Bandnummer: 90