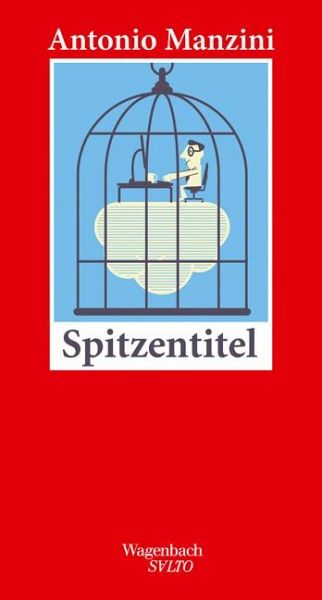

Spitzentitel

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

18,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Er schaut auf den Monitor seines Computers und schreibt ENDE auf das weiße Blatt. Es ist 23:30 Uhr an einem Oktoberabend, als der berühmte Schriftsteller Giorgio Volpe seinen neuen Roman abschließt. Am folgenden Morgen ruft er gutgelaunt im Verlag an, um die frohe Botschaft zu verkünden.Dort aber ist nichts mehr wie zuvor: Der Verlag wurde von einem Großkonzern geschluckt, nun haben windige Investoren das Sagen. Statt der vertrauten Stimme seiner Lektorin hört Volpe einen Anrufbeantworter in sieben Sprachen, und wenig später stehen zwei dubiose Typen vor der Tür, die sein Buch publikum...

Er schaut auf den Monitor seines Computers und schreibt ENDE auf das weiße Blatt. Es ist 23:30 Uhr an einem Oktoberabend, als der berühmte Schriftsteller Giorgio Volpe seinen neuen Roman abschließt. Am folgenden Morgen ruft er gutgelaunt im Verlag an, um die frohe Botschaft zu verkünden.Dort aber ist nichts mehr wie zuvor: Der Verlag wurde von einem Großkonzern geschluckt, nun haben windige Investoren das Sagen. Statt der vertrauten Stimme seiner Lektorin hört Volpe einen Anrufbeantworter in sieben Sprachen, und wenig später stehen zwei dubiose Typen vor der Tür, die sein Buch publikumstauglich umschreiben wollen. Doch damit fängt das Unheil erst an ...Antonio Manzini ist eine messerscharfe und urkomische Persiflage gelungen, die nicht nur auf die Welt der Bücher zutrifft.