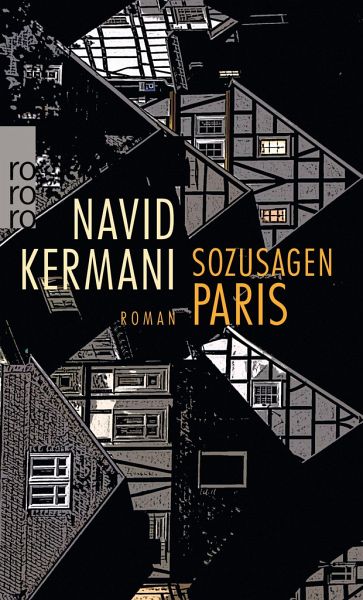

Sozusagen Paris

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

10,99 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Ein Schriftsteller hat einen Roman veröffentlicht über die große Liebe seiner Jugend. Nach einer Lesung steht sie mit einem Mal vor ihm. Er ist jetzt Autor, sie seine Romanfigur - und aus dem jungen Mädchen von damals ist eine anziehende, aber verheiratete Frau geworden. Sie lädt ihn zu sich nach Hause ein, und die Situation wird etwas komisch: Man hockt beisammen, trinkt ein Glas Wein, redet über französische Liebesromane, fragt sich, was man von der Liebe erwartet, wenn man älter geworden ist, Juttas Mann sitzt im Nebenzimmer - wie soll das alles enden? Navid Kermani schreibt einen L...

Ein Schriftsteller hat einen Roman veröffentlicht über die große Liebe seiner Jugend. Nach einer Lesung steht sie mit einem Mal vor ihm. Er ist jetzt Autor, sie seine Romanfigur - und aus dem jungen Mädchen von damals ist eine anziehende, aber verheiratete Frau geworden. Sie lädt ihn zu sich nach Hause ein, und die Situation wird etwas komisch: Man hockt beisammen, trinkt ein Glas Wein, redet über französische Liebesromane, fragt sich, was man von der Liebe erwartet, wenn man älter geworden ist, Juttas Mann sitzt im Nebenzimmer - wie soll das alles enden?

Navid Kermani schreibt einen Liebesroman ganz eigener Art, tiefgründig, überraschend, witzig.

Navid Kermani schreibt einen Liebesroman ganz eigener Art, tiefgründig, überraschend, witzig.