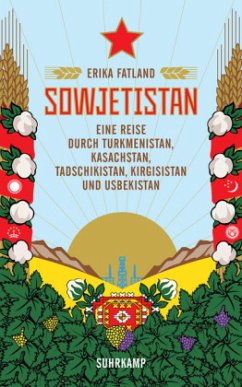

Eine Reise durch die ehemaligen Sowjetrepubliken Zentralasiens: Turkmenistan, Kasachstan, Tadschikistan, Kirgisistan und Usbekistan. Voller Fragen, Neugierde und Abenteuerlust machte sich die norwegische Journalistin Erika Fatland auf in diesen so fernab gelegenen Teil der Welt. Sowjetistan ist das Ergebnis dieser Reise: eine beeindruckende Reportage voller erstaunlicher, ergreifender und skurriler Geschichten, Begebenheiten und Begegnungen, die einem immer wieder aufs Neue die Augen öffnen.

Mit dem Ende der Sowjetunion feierten diese fünf Staaten ihre Unabhängigkeit. Sie erstrecken sich von der Wüste bis ins Hochgebirge, gelangten, wie Kasachstan, dank großer Öl- und Gasreserven zu beachtlichem Reichtum, oder zählen, wie Usbekistan, zu den ärmsten Ländern der Welt. Was sie eint, ist eine große Zerrissenheit - zwischen jahrzehntelanger Sowjetherrschaft und autonomer Selbstverwaltung; zwischen hypermoderner Großmachtinszenierung und ärmlichen Lebensbedingungen; zwischen diktatorischem Herrscherkult und höchst lebendigen Traditionen und Kulturen. Erika Fatland erzählt von Samarkand und Dschingis Khan, von Brautraub und der Kunst der Adlerjagd, von erstaunlichen Machtdemonstrationen korrupter Despoten, von marmornen Städten und riesigen Goldstatuen, die sich mit der Sonne drehen.

Sowjetistan ist ein fulminant erzähltes, ebenso bereicherndes wie lehrreiches Buch über einen im wahrsten Sinne des Wortes unfassbaren Teil der Welt.

Mit dem Ende der Sowjetunion feierten diese fünf Staaten ihre Unabhängigkeit. Sie erstrecken sich von der Wüste bis ins Hochgebirge, gelangten, wie Kasachstan, dank großer Öl- und Gasreserven zu beachtlichem Reichtum, oder zählen, wie Usbekistan, zu den ärmsten Ländern der Welt. Was sie eint, ist eine große Zerrissenheit - zwischen jahrzehntelanger Sowjetherrschaft und autonomer Selbstverwaltung; zwischen hypermoderner Großmachtinszenierung und ärmlichen Lebensbedingungen; zwischen diktatorischem Herrscherkult und höchst lebendigen Traditionen und Kulturen. Erika Fatland erzählt von Samarkand und Dschingis Khan, von Brautraub und der Kunst der Adlerjagd, von erstaunlichen Machtdemonstrationen korrupter Despoten, von marmornen Städten und riesigen Goldstatuen, die sich mit der Sonne drehen.

Sowjetistan ist ein fulminant erzähltes, ebenso bereicherndes wie lehrreiches Buch über einen im wahrsten Sinne des Wortes unfassbaren Teil der Welt.

Die norwegische Journalistin Erika Fatland hat fünf ehemalige Sowjetrepubliken Zentralasiens bereist – und erstaunliche Gegensätze kennengelernt

Wer kennt sie schon, die klingenden Namen der Hauptstädte fernab in den fünf ehemaligen Sowjetrepubliken Zentralasiens? Immerhin Astana ist nun in den Blickpunkt gerückt, als kasachischer Tagungsort der Syrien-Konferenzen. „Es ist unglaublich schön dort,“ sagte stolz der junge Fahrer, der Erika Fatland in seinem verbeulten Auto ins hypermoderne Zentrum der Metropole chauffierte. Astana war eine der Etappen auf dem Weg der norwegischen Journalistin und Autorin durch „Sowjetistan“, wie sie ihr Buch überschreibt. Als späte „Studentin“ ausgewiesen, konnte sie auf einer wahrhaft abenteuerlichen Reise Turkmenistan, Kasachstan, Tadschikistan, Kirgisistan und Usbekistan erkunden. Nur mit einheimischem Guide oder Fahrer durfte sie in den Republiken unterwegs sein, manches erfuhr sie nur hinter geschlossener Autotür. Mit Russisch kam sie meistens ins Gespräch.

Geschichten ohne Ende hat die begabte Erzählerin zusammengetragen: im größten wilden Walnusswald der Welt, in dem kirgisische Familien zur Erntezeit ihre Zelte aufschlagen, am verschwundenen Aralsee, auf dessen bloßem Grund Kamele Grasbüschel abknabbern, in den Marmor-Wohnblöcken von Turkmenistans Hauptstadt Aschgabat, auf den Straßen der tadschikischen Metropole Duschanbe, wo Mercedes-Autos und BMW „wie Perlen an einer Schnur“ rollen, im Gespräch mit den letzten Deutschen im kirgisischen Dorf Rot-Front und mit den kirgisischen Adlermännern, die wie ihre Vorfahren mit den Greifvögeln jagen, oder auf dem Plüschsofa im Café von Qurghonteppa, der viertgrößten Stadt von Tadschikistan, wo eine traurige Kellnerin ohne Frontzähne aus ihrem ärmlichen Alltag berichtet. Verflochten hat die Sozialanthropologin Fatland ihre Begegnungen mit gründlichen Exkursen in Historie, Politik und Landeskunde.

Kontraste und die Zerrissenheit zwischen Hypermoderne, sowjetischer Vergangenheit und lebendiger Tradition einen alle fünf Staaten. Korrupte Despoten schotten ihre Länder ab. Nordkoreanische Zustände, so Fatland, herrschen in Usbekistan. Ausgerechnet die Kirgisen, bei denen noch altertümliche Sitten wie Brautraub üblich sind, haben schon zweimal erfolgreich ihren Diktator gestürzt. Die Parlamentswahlen von 2015 sind dort laut Bericht der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) befriedigend und „einzigartig für die Region“ verlaufen.

Als „aufgeklärten Absolutisten“ sieht die Autorin Nursultan Nasarbajew, Präsident des öl- und gasreichen Kasachstan. Der heutige „Nationalstaat der ethnischen Kasachen“ löste sich 1991 als letzte Republik von der Sowjetunion. Aus der südlichen Millionenstadt Almaty, besser bekannt als Alma-Ata, zog der Präsident kurzerhand 1000 Kilometer weiter nach Norden. Dort machte er aus der Provinzstadt Aqmola („Weißes Grab“) die neue Metropole Astana, was übersetzt einfach „Hauptstadt“ bedeutet. Im Ödland außerhalb der streng kontrollierten Stadttore von Astana begegnete der Autorin kein Mensch, „nicht einmal ein Schaf oder Kamel“. Drinnen inszenierte Präsident Nasarbajew seine Macht mit Bauten internationaler Stararchitekten wie Norman Foster. Dessen 97 Meter hoher „Triumph-Turm“ wurde zur Gründung von Astana 1997 errichtet. Ebenfalls nach Fosters Plänen entstand als luxuriöses Einkaufszentrum ein gläsernes Zelt, stets auf 24 Grad temperiert, während im Winter draußen minus 40 Grad herrschen. Golden ist die riesige neue Moschee dekoriert, eine blaue Kuppel krönt den Palast des Präsidenten. „Astana ist mein Monument“, sagt Nasarbajew: Sein Händeabdruck ist auf einer kiloschweren Goldplatte im Triumph-Turm verewigt. Dort solle sie die Hand hineinlegen, an Nasarbajew denken und sich etwas wünschen, wurde die Reisende von ihrem Begleiter angewiesen.

Die Wüsten- und Bergstaaten der „Stans“ mit ihren 7000er-Gipfeln sind – trotz des gemeinsamen Suffixes – „grundverschieden“, fand Fatland: reich durch Öl und Gas wie Kasachstan und Turkmenistan oder unter den ärmsten Ländern der Welt wie Tadschikistan, wo es Strom nur wenige Stunden am Tag gibt. Radikal waren für alle fünf Republiken die Eingriffe der 1991 zu Ende gegangenen Sowjet-Herrschaft: Aus den Jurten zwang Stalin Nomaden in feste Häuser, bis heute gültige Grenzen wurden willkürlich gezogen. Arbeitslager überzogen Zentralasien, fremde Völkerschaften wie Krimtataren, Russland-Deutsche, Tschetschenen oder Iguschen wurden hierhin deportiert.

Gerade dort, wo die Sowjetzeit ein schweres Erbe hinterlassen hat, traf die Autorin auf die Nostalgiker: „Mein Geigerzähler piepte wie besessen“, berichtet Fatland, als sie durchs meterhohe Gras im ehemaligen Atomwaffen-Testgelände des kasachischen Semipalatinsk gewatet sei. Nasarbajew ließ das Gelände schließen, eine seiner ersten selbständigen Entscheidungen. In der heruntergekommen Stadt Kurtschatow, unweit des Kraters, den die erste Atombombe der Sowjetunion hinterlassen hat, schwärmten Rentner beim Wodka von den alten Zeiten: „Alles war gut, alle hatten Arbeit, alle waren Genossen.“ Niemand werde hier sonderlich alt, so erzählte ihr Fahrer unterwegs: „An Krebs sterben hier viele.“

Die „alte Seidenstraßenstimmung“ fand Fatland zum Abschluss ihrer achtmonatigen Reise in den Altstädten von Buchara und Samarkand, wo im rauen November keine Touristen mehr sind. Die Fahrt mit dem Hochgeschwindigkeitszug nach Taschkent, letzte Station der transkaspischen Eisenbahn und sozialistische Musterstadt, holte sie dann zurück in die Gegenwart.

Wenn sie mit „Sowjetistan“ auf Lesereise sei, so Fatland, werde sie oft gefragt, wie es mit diesen Ländern weitergehen werde. Sie sei „weder mutig noch dumm genug, darauf eine Antwort zu geben“. Nur so viel: „Es kann dort so gut wie alles passieren.“

RENATE NIMTZ-KÖSTER

Renate Nimtz-Köster hat Romanistik und Slawistik studiert. Sie ist freie Wissenschaftsjournalistin.

Gerade dort, wo die Sowjetzeit ein

schweres Erbe hinterlassen hat,

traf die Autorin auf Nostalgiker

„Astana ist mein Monument“, sagt Kasachstans Präsident Nursultan Nasarbajew; Blick vom Präsidentenpalast auf die hypermoderne Stadt.

Foto: Getty Images

Erika Fatland:

Sowjetistan. Eine Reise durch Turkmenistan, Kasachstan, Tadschikistan, Kirgisistan und Usbekistan. Aus dem Norwegischen von Ulrich Sonnenberg. Suhrkamp Verlag, Berlin 2017, 511 Seiten, 16,95 Euro.

DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Russisch und Rucksack müssen genügen: Erika Fatland bereist die ehemaligen Sowjetrepubliken.

Die Weltgegend hieß bis in die Regierungszeit Lenins hinein einfach nur "Turkestan" - ein Ausdruck von derselben Art wie "Wo der Pfeffer wächst". Oder in diesem Fall: wo alle möglichen Türken wohnen und wir nicht so genau hinsehen wollen. Dabei ist dieser kontinentweite Korridor aus Steppen, Wüsten, fruchtbaren Tälern, Ebenen, Hochgebirgen und Oasen jahrhundertelang die wichtigste Handelsroute zwischen Europa und China gewesen. Er war Schauplatz der mongolischen Eroberungen und der ihnen folgenden "pax mongolica", Ursprungsort und Rückzugsgebiet der Reiternomadenreiche, welche die Geschicke Europas, Transkaukasiens, Chinas und Indiens jahrhundertelang geprägt haben. Ein riesiger Landstrich voll fabelhaft reicher und mächtiger Städte, Heere, Herrschergestalten und Ressourcen.

Im neunzehnten Jahrhundert wurde Zentralasien dann zum Spielfeld des "Great Game" zwischen Russland und Großbritannien: Die Zaren drängten zum Indischen Ozean, die Briten wollten die Russen von ihrem Herrschaftsgebiet fernhalten. Das Großmachtspiel endete mit der russischen Eroberung der innerasiatischen Khanate und Oasenreiche. Erst die Nationalitätenideologie Stalins - "Eine Nation ist eine historisch entstandene stabile Gemeinschaft von Menschen, entstanden auf der Grundlage der Gemeinschaft der Sprache, des Territoriums, des Wirtschaftslebens und der sich in der Gemeinschaft der Kultur offenbarenden psychischen Wesensart" - hat im ehemaligen Turkestan Nationalstaaten hervorgebracht, die sich einige Jahrzehnte lang als die Sowjetrepubliken Turkmenistan, Kasachstan, Usbekistan, Kirgisistan und Tadschikistan formierten und 1990 in die Unabhängigkeit entlassen wurden.

Diese Länder zeigen seither ein kulturelles und politisches Spektrum zwischen Autoritarismus - am bizarrsten in Turkmenistan, am schrecklichsten in Usbekistan - und Protodemokratie wie etwa in Kirgisistan. Sie sind geprägt durch eine sufistische Variante des Islams, das sowjetische Erbe und Umweltzerstörungen in größtem Ausmaß: Der Aralsee, früher der viertgrößte Binnensee der Welt, ist heute so gut wie verschwunden. Surrealistische Herrschaftsarchitekturen dominieren das Stadtbild, zum Beispiel in der kasachischen Hauptstadt Astana. Die "neuen Despotien" (John Keane) sind zugleich geprägt von den kulturellen Monumenten vergangener islamischer Reiche, für welche die sagenumwobenen Städtenamen Buchara, Khiva und Samarkand stehen.

Erika Fatland, eine in Norwegen durch Kinder- und Reisebücher bekannt gewordene Autorin des Jahrgangs 1983, nähert sich in ihrem Buch "Sowjetistan" diesen Landschaften und Menschen in einer einstudiert wirkenden Rucksacktouristinnen-Perspektive. Sie kann Russisch - aber das ist fast die einzige Vorerfahrung, die sie für ihre Expedition mitbringt. Sie setzt sich ihren Reiseerfahrungen mit genau dem inneren Gepäck aus, das eine überdurchschnittlich abenteuerlustige Einzeltouristin dorthin mitbringen würde. Was die Erfolgschancen ihres Buches bei ihren Lesern begründet - aber auch gewisse Begrenzungen ihres Zugangs.

Eine Art gewitzt naives Staunen ist Fatlands Erkenntnismethode. Ihre landeskundliche Hauptquelle sind Taxifahrer, die sie für Überlandfahrten engagiert, Einheimische, die sie mit ihrer berühmten Gastfreundlichkeit empfangen und in ihren armseligen Unterkünften bewirten. Ihr Blick schweift aus verlassenen Luxushotels in öde Steppen, aus rumpeligen Landrovern und verdreckten Eisenbahnwaggons - eine reizvolle Mischung aus selbsterlebter Konkretion und verlässlich referierten Lesefrüchten.

Dazu zählen Exkurse über den Sufismus, die Verbannungsorte Dostojewskis, die russisch-britischen Scharmützel, die sowjetische Zerstörung der kasachischen Weidewirtschaft und die auf sie folgenden Hungersnöte, die Umtriebe der früheren usbekischen Präsidententochter, Popsängerin und Multimillionärin Gulnara Karimowa. Die Geschichte des Brautraubs in Tadschikistan wechselt sich ab mit das Launige streifenden Beschreibungen von Eisenbahnfahrten in mit kasachischen Familien vollbesetzten Schlafwagenabteilen, Abenden in tadschikischen Diskotheken, Pferderennen in Turkmenistan, dem Geschmack von vergorener Kamelmilch und den Kalorienorgien ruinös aufwendiger Hochzeitsfeste in gottverlassenen Dörfern auf dem Pamir-Plateau.

Und natürlich fehlt auch ein Besuch in dem halb kirgisischen, halb deutsch-mennonitischen Dorf "Rot-Front" nördlich von Bischkek nicht, das als Pflichtziel in Rucksacktouristenkreisen mittlerweile legendär ist; ebensowenig wie eine Besichtigung des berühmten Museums sowjetischer Avantgardekunst in Nukus an der usbekisch-turkmenischen Grenze.

Das schön gedruckte, mit Farbfotos und Überblickskarten aufgemachte Buch liest sich gut. Die historischen Hintergrundinformationen sind zuverlässig und angenehm proportioniert. Erika Fatlands Erlebnisse wirken authentisch. Obwohl sie ihren Gesprächspartnern oft sehr nahekommt, widersteht sie der Versuchung, die fremden Lebenswelten, trotz deren oft beträchtlicher Entfernung von den unseren und der damit oft genug einhergehenden unfreiwilligen Komik, ins Lachhafte zu ziehen. Eine wertungsfrei staunende Ironie ist der Grundton ihrer Erlebensbeschreibungen. Ein gut ausgewähltes Verzeichnis weiterführender Literatur schließt den Band ab. "Sowjetistan" ist jedem ans Herz zu legen, der selbst in eines der beschriebenen Länder reisen möchte, was heute problem- und gefahrlos möglich ist.

STEPHAN WACKWITZ

Erika Fatland: "Sowjetistan". Eine Reise durch Turkmenistan, Kasachstan, Tadschikistan, Kirgisistan und Usbekistan.

Aus dem Norwegischen von Ulrich Sonnenberg. Suhrkamp Verlag, Berlin 2017. 511 S., br., 16,96 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Rezensent Stephan Wackwitz empfiehlt Erika Fatlands Reisebuch über Zentralasien jedem, den es in die Gegend zieht. Das laut Wackwitz gut zusammengestellte Literaturverzeichnis ist ein Grund dafür. Weitere sind für den Rezensenten die vielen Fotos und Karten, zuverlässige Hintergrundinfos und Exkurse (über Sufismus oder Hungersnöte) und der Ansatz der Autorin, die eigenen Erlebnisse von der Verkostung von Kamelmilch über Bahnfahrten durch Kasachstan bis zum Diskothekbesuch in Tadschikistan aus "gewitzt naivem Staunen" heraus zu beschreiben. Dass die Autorin quasi nur mit ihrer Neugier ausgerüstet loszieht, bedenkt Wackwitz mit Respekt. Und auch wenn dieser Zugang ein beschränkter ist, so der Rezensent, findet er ihn in seiner Mischung aus Selbsterfahrenem und Angelesenem doch "reizvoll". Ein guter Reisebegleiter, lobt Wackwitz und ermuntert zum Aufbruch.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

"Geschichten ohne Ende hat die begabte Erzählerin zusammengetragen ... Verflochten hat die Sozialanthropologin Fatland ihre Begegnungen mit gründlichen Exkursen in Historie, Politik und Landeskunde."

Renate Nimtz-Köster, Süddeutsche Zeitung 06.03.2017

Renate Nimtz-Köster, Süddeutsche Zeitung 06.03.2017