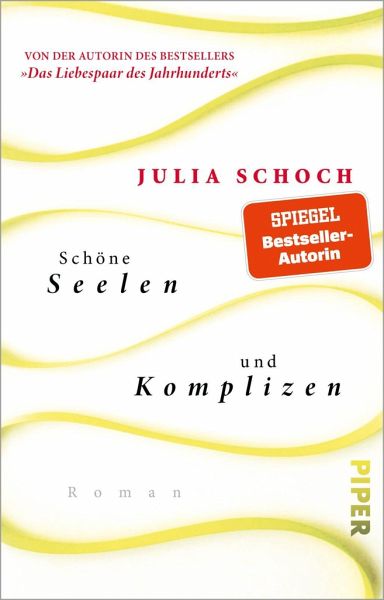

Schöne Seelen und Komplizen

Roman

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Der große literarische Roman des wiedervereinigten DeutschlandsLydia, Alexander, Ruppert, Kati. Sie alle sind Schüler eines Elitegymnasiums der DDR. Während die einen mit glühendem Blick im »Reimanns« subversive Gedanken diskutieren, sehen die anderen unschuldig einer sozialistischen Zukunft entgegen. Der Mauerfall trennt sie schlagartig von ihrer Vergangenheit. Schwankend zwischen Hass, Verweigerung und Euphorie hören sie die Beteuerungen ihrer Eltern, dass alles ganz normal sei. Dabei sieht jeder die Explosion 1989 mit anderen Augen.Dreißig Jahre später zieht jeder der Helden Bilanz...

Der große literarische Roman des wiedervereinigten Deutschlands

Lydia, Alexander, Ruppert, Kati. Sie alle sind Schüler eines Elitegymnasiums der DDR. Während die einen mit glühendem Blick im »Reimanns« subversive Gedanken diskutieren, sehen die anderen unschuldig einer sozialistischen Zukunft entgegen. Der Mauerfall trennt sie schlagartig von ihrer Vergangenheit. Schwankend zwischen Hass, Verweigerung und Euphorie hören sie die Beteuerungen ihrer Eltern, dass alles ganz normal sei. Dabei sieht jeder die Explosion 1989 mit anderen Augen.

Dreißig Jahre später zieht jeder der Helden Bilanz. Und sieht sich vor große Fragen gestellt: Wie lange verfolgt uns die Vergangenheit, oder verfolgen wir sie? Wie viel sind ihre Erfahrungen wert? Damals sind sie davongekommen, aber sie alle jagen einer Freiheit nach, noch immer.

Julia Schoch macht den historischen Umbruch in privaten Leben erfahrbar. Und schreibt damit einen beeindruckenden Gesellschaftsroman für unsere Zeit.

Von der Autorin des Bestsellers »Das Liebespaar des Jahrhunderts«

»Ein luzides, vielstimmiges Buch über die Politik im einzelnen Leben.« Berliner Zeitung

»Eine Virtuosin des Erinnerungserzählens.« FAZ

Lydia, Alexander, Ruppert, Kati. Sie alle sind Schüler eines Elitegymnasiums der DDR. Während die einen mit glühendem Blick im »Reimanns« subversive Gedanken diskutieren, sehen die anderen unschuldig einer sozialistischen Zukunft entgegen. Der Mauerfall trennt sie schlagartig von ihrer Vergangenheit. Schwankend zwischen Hass, Verweigerung und Euphorie hören sie die Beteuerungen ihrer Eltern, dass alles ganz normal sei. Dabei sieht jeder die Explosion 1989 mit anderen Augen.

Dreißig Jahre später zieht jeder der Helden Bilanz. Und sieht sich vor große Fragen gestellt: Wie lange verfolgt uns die Vergangenheit, oder verfolgen wir sie? Wie viel sind ihre Erfahrungen wert? Damals sind sie davongekommen, aber sie alle jagen einer Freiheit nach, noch immer.

Julia Schoch macht den historischen Umbruch in privaten Leben erfahrbar. Und schreibt damit einen beeindruckenden Gesellschaftsroman für unsere Zeit.

Von der Autorin des Bestsellers »Das Liebespaar des Jahrhunderts«

»Ein luzides, vielstimmiges Buch über die Politik im einzelnen Leben.« Berliner Zeitung

»Eine Virtuosin des Erinnerungserzählens.« FAZ

buecher-magazin.de"Sie sind infiziert mit dem Gift alter Zeiten", sagt Bodo Stamm, eine der Hauptfiguren von Julia Schochs neuem Roman. Was Bodo hier über seine Freunde sagt, mit denen er ein Internat in der DDR besucht hat, könnte das Motto von "Schöne Seelen und Komplizen" sein. Denn hier geht es um die gemeinsame Vergangenheit einer Gruppe Jugendlicher, die die letzten Wochen der DDR und die ersten Jahre des Neuanfangs erlebt haben und dies aus der jeweils eigenen Perspektive schildern. Julia Schoch, Jahrgang 1974, distanziert sich wohltuend von den Geschehnissen, mit denen ihre Protagonisten konfrontiert werden. Das Jahr 1989 bedeutet für die Schüler einer Eliteschule das Ende aller Zukunftspläne, Träume und Visionen und zugleich die Herausforderung, alles das neu zu definieren. Eine gewaltige Aufgabe für Lydia, Ruppert, Alexander, Kati und den schon zitierten Bodo, von dem auch der schöne Satz stammt: "Die Vergangenheit ist das, was fehlt, wenn man in einen Raum zurückkommt, den man gerade verlassen hat." Wie sehr die Vergangenheit nachwirkt, dokumentiert ein Klassentreffen heute. Keiner vermag sich ganz zu lösen vom Damals. Doch will man sich wirklich davon befreien oder sollte das nicht als Teil des Ichs erhalten bleiben?

buecher-magazin.de"Sie sind infiziert mit dem Gift alter Zeiten", sagt Bodo Stamm, eine der Hauptfiguren von Julia Schochs neuem Roman. Was Bodo hier über seine Freunde sagt, mit denen er ein Internat in der DDR besucht hat, könnte das Motto von "Schöne Seelen und Komplizen" sein. Denn hier geht es um die gemeinsame Vergangenheit einer Gruppe Jugendlicher, die die letzten Wochen der DDR und die ersten Jahre des Neuanfangs erlebt haben und dies aus der jeweils eigenen Perspektive schildern. Julia Schoch, Jahrgang 1974, distanziert sich wohltuend von den Geschehnissen, mit denen ihre Protagonisten konfrontiert werden. Das Jahr 1989 bedeutet für die Schüler einer Eliteschule das Ende aller Zukunftspläne, Träume und Visionen und zugleich die Herausforderung, alles das neu zu definieren. Eine gewaltige Aufgabe für Lydia, Ruppert, Alexander, Kati und den schon zitierten Bodo, von dem auch der schöne Satz stammt: "Die Vergangenheit ist das, was fehlt, wenn man in einen Raum zurückkommt, den man gerade verlassen hat." Wie sehr die Vergangenheit nachwirkt, dokumentiert ein Klassentreffen heute. Keiner vermag sich ganz zu lösen vom Damals. Doch will man sich wirklich davon befreien oder sollte das nicht als Teil des Ichs erhalten bleiben?