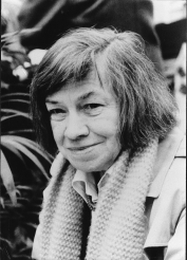

Patricia Highsmith

Broschiertes Buch

Salz und sein Preis

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 1-2 Wochen

Statt: 21,90 €**

**Preis der gebundenen Originalausgabe, Ausstattung einfacher als verglichene Ausgabe.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Ganz einfach eine wunderschöne Liebesgeschichte. Carol liebt Therese, und Therese liebt Carol. In McCarthys Amerika war sie so skandalös, dass sie 1950 unter Pseudonym erscheinen musste.

Patricia Highsmith, geboren 1921 in Fort Worth/Texas, wuchs in Texas und New York auf und studierte Literatur und Zoologie. Erste Kurzgeschichten schrieb sie an der Highschool, den ersten Lebensunterhalt verdiente sie als Comictexterin, und den ersten Welterfolg erlangte sie 1950 mit ihrem Romanerstling ¿Zwei Fremde im Zug¿, dessen Verfilmung von Alfred Hitchcock sie über Nacht weltberühmt machte. Patricia Highsmith starb 1995 in Locarno.

© Simone Sassen

Produktdetails

- detebe

- Verlag: Diogenes

- Originaltitel: The Price of Salt

- Artikelnr. des Verlages: 562/24572

- 05. Aufl.

- Seitenzahl: 464

- Erscheinungstermin: 9. Dezember 2020

- Deutsch

- Abmessung: 180mm x 114mm x 25mm

- Gewicht: 340g

- ISBN-13: 9783257245721

- ISBN-10: 3257245726

- Artikelnr.: 59151604

Herstellerkennzeichnung

Diogenes Verlag AG

Reinhard-Mohn-Straße 100

33333 Gütersloh

vertrieb@diogenes.ch

Glanzstück der Suspense-Literatur

Mit «Salz und sein Preis» hat die US-amerikanische Schriftstellerin Patricia Highsmith unter Pseudonym 1952 einen lesbischen Liebesroman veröffentlicht, der durch eine persönliche Begegnung inspiriert worden ist, die sie als …

Mehr

Glanzstück der Suspense-Literatur

Mit «Salz und sein Preis» hat die US-amerikanische Schriftstellerin Patricia Highsmith unter Pseudonym 1952 einen lesbischen Liebesroman veröffentlicht, der durch eine persönliche Begegnung inspiriert worden ist, die sie als Verkäuferin in der Spielwarenabteilung eines New Yorker Kaufhauses hatte. Erst achtunddreißig Jahre später hat sie persönlich sich zu dem Roman bekannt und ihn in einer überarbeiteten Version und mit einem ausführlichen Nachwort versehen nun unter dem Titel «Carol» herausgebracht. Im prüden Amerika der McCarthy-Ära befürchtete sie mit Recht einen Entrüstungssturm in der Bevölkerung. Nach ihrem erfolgreichen, von Hitchcock verfilmten Romandebüt «Zwei Fremde im Zug» hatte ihre Kariere gerade erst begonnen, da hätte ein heftig umstrittener zweiter Roman ihr erheblich schaden können.

Erzählt wird die Geschichte der neunzehnjährigen Therese, einer angehenden Bühnenbildnerin, die in ihrem vorübergehenden Job als Aushilfs-Verkäuferin in der hektischen Vorweihnachtszeit eine attraktive Kundin im Nerzmantel bedient, deren Blick sie trifft wie ein Schlag. Sie kauft bei Therese einen Puppenkoffer, den sie sich an ihre Adresse schicken lässt. Spontan sendet Therese ihr einen Tag später an diese Adresse eine Firmen-Weihnachtskarte und gibt als Absender nur ihre Personalnummer an. Die Frau ruft sie zwei Tage später in der Abteilung an und schlägt ihr vor, sie in der Pause zum Lunch zu treffen. Sie kommen ins Gespräch und verstehen sich schon auf Anhieb. Da beide Weihnachten allein sein würden, lädt Carol Therese zu sich nach Hause ein. Es stellt sich heraus, dass Carol dreizehn Jahre älter ist als Therese, in Scheidung lebt und eine fünfjährige Tochter hat. Therese wohnt allein in einem kleinen Zimmer, ihr Vater ist tot, die Mutter, eine Konzertpianistin, hat wieder geheiratet, beide haben sich aber schon lange nicht mehr gesehen. Therese ist seit einiger Zeit mit dem gutmütigen Richard befreundet, der Maler werden will. Sie hatte mit ihm auch den ersten Sex, nachdem die zwei vorhergehenden Verehrer sie abrupt verlassen hatten, als sie nicht mit ihnen ins Bett wollte. Auch mit Richard ist sie nicht mehr intim, sie empfindet einfach nichts dabei, obwohl er sie unbedingt heiraten will und ihr versichert, das Problem zwischen ihnen würde sich mit der Zeit schon von allein erledigen. Carol und Therese verstehen sich bestens und werden gute Freundinnen.

Nach den Feiertagen beginnt Therese ihren ersten Job als Assistentin des Bühnenbildners an einem New Yorker Theater. Sie lernt auch Abby kennen, Carols beste Freundin, die mit ihr zusammen mal ein Möbelgeschäft betrieben hat. Die Beiden hatten damals auch ein kurzes Liebesverhältnis, und Abby ist nun scheinbar eifersüchtig, sie will alles von Therese wissen. Schließlich schlägt Carol Therese vor, mit ihr zusammen im Auto eine längere Reise in den Westen zu machen, sie will einfach mal Abstand von den Querelen um ihre Scheidung gewinnen. Nach zwei Wochen, in denen sie sich weiterhin sehr formell Siezen, gestehen sie sich endlich ihre Liebe und werden ein lesbisches Paar. Schließlich bemerken sie, dass sie verfolgt werden, und es stellt sich heraus, dass tatsächlich ein von Carols Mann beauftragter Privatdetektiv sie die ganze Zeit schon observiert. Es geht um das Sorgerecht für die kleine Tochter, das der Mann für sich allein beansprucht, indem er die unmoralische Lebensweise seiner Frau nachweist, die man dem Kind nicht zumute könne. Ohne Zögern fliegt Carol sofort nach New York zurück. Therese aber stellt entsetzt fest, dass Carol sich zwischen ihr und der Tochter wird entscheiden müssen und macht sich keine Illusionen, wie diese Entscheidung ausgehen wird.

Ein ungewöhnlicher Roman, der den Leser mit seiner psychologischen Tiefe in Bann zieht und durch seinen geschickt aufgebauten Spannungsbogen die einsame Klasse der Autorin als Suspense-Spezialistin unter Beweis stellt, immer nach dem Motto: Und erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Terry ist 19 Jahre alt, lebt Ende der 40er Jahre allein in New York und ist eigentlich Bühnenbildnerin von Beruf. Aus Mangel an Aufträgen arbeitet sie aber als Verkäuferin in der Puppenabteilung eines Kaufhauses.

Eines Tages fällt ihr eine Kundin ganz besonders auf. Carol ist …

Mehr

Terry ist 19 Jahre alt, lebt Ende der 40er Jahre allein in New York und ist eigentlich Bühnenbildnerin von Beruf. Aus Mangel an Aufträgen arbeitet sie aber als Verkäuferin in der Puppenabteilung eines Kaufhauses.

Eines Tages fällt ihr eine Kundin ganz besonders auf. Carol ist Anfang dreißig und von einer unglaublichen Eleganz. Immer wieder sieht sie die schöne Frau im Kaufhaus ein und aus gehen, bis sie sich eines Tages ein Herz fasst und ihr im Namen des Geschäfts eine Weihnachtskarte schickt, auf der sie ihre Mitarbeiternummer vermerkt.

Carol ruft tatsächlich an und läd die unsichere Terry auf einen Kaffee ein.

Mit der Zeit wird die Freundschaft der beiden immer inniger und schließlich läd Carol, die in Trennung lebt, Terry auch zu sich nach Hause ein.

Man spürt, dass sich langsam viel mehr zwischen den beiden Frauen entspinnt, als bloße Freundschaft.

Auch das Umfeld der beiden glaubt immer weniger daran, dass sie harmlose Freundinnen sind und als Harge, Carols Mann, ebenfalls glaubt, dass seine Frau eine lesbische Beziehung zu der viel jüngeren Terry eingegangen sein könnte, beginnt er den beiden hinterher zu spionieren um Beweise gegen seine Frau zu sammeln und ihr so das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter entziehen lassen zu können. Aber erst als Carol und Terry gemeinsam verreisen und weit weg von der gewohnten Umgebung sind, können sie sich ihre Liebe gestehen.

Haben sie ein Chance gegen alle gesellschaftlichen Konventionen anzukämpfen?<br />Ein großartiger, in Auszügen vermutlich autobiografischer Roman. Sanft und trotzdem unglaublich kraftvoll. Leise und gerade deshalb stellenweise unglaublich laut. Stellenweise sehr komplex, aber nie kompliziert.

Eine Liebe erhebt sich über alle Konventionen.

Eine starke Patricia Highsmith.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für