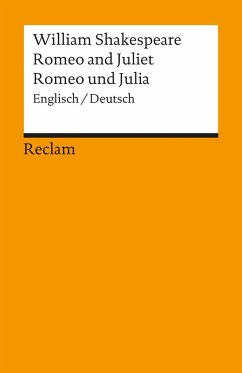

Romeo und Julia

Zweisprachige Ausgabe

Übersetzung: Günther, Frank

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

13,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Deutsch von Frank Günther Mit einem Essay von Kurt TetzeliRomeo und Julia: die Namen stehen längst für einen Mythos, den Mythos der tragischen Leidenschaft. Die Geschichte hat unzählige Nachahmer gefunden, und der Aufruhr der Gefühle darin gehört heute, trivialisiert und ausschnittsweise, zum Repertoire nicht weniger Seifenopern: der tödliche Zwist zweier Familien; der Blitzschlag der unerlaubten Liebe zwischen den Kindern dieser Häuser; das Ungestüm und die Zärtlichkeit, mit denen sich beide dieser Liebe versichern; der Todesmut, mit dem Julia in den Plan einwilligt, sich als Schein...

Deutsch von Frank Günther

Mit einem Essay von Kurt Tetzeli

Romeo und Julia: die Namen stehen längst für einen Mythos, den Mythos der tragischen Leidenschaft. Die Geschichte hat unzählige Nachahmer gefunden, und der Aufruhr der Gefühle darin gehört heute, trivialisiert und ausschnittsweise, zum Repertoire nicht weniger Seifenopern: der tödliche Zwist zweier Familien; der Blitzschlag der unerlaubten Liebe zwischen den Kindern dieser Häuser; das Ungestüm und die Zärtlichkeit, mit denen sich beide dieser Liebe versichern; der Todesmut, mit dem Julia in den Plan einwilligt, sich als Scheintote »entführen« zu lassen, um damit einer anderweitigen Vermählung zu entgehen und Romeo nachzufolgen. Und dann natürlich die tragischste aller Szenen, der Liebestod: Romeo, durch einen fatalen Zufall nur unzureichend über den Plan informiert, glaubt Julia tot und vergiftet sich in ihrer Gruft; Julia erwacht und ersticht sich mit Romeos Dolch.

Das alles scheint eher romantisch als elisabethanisch, und durch die gewohnte Brille des 19. Jahrhunderts (als das Stück als Tragödie zum großen Erfolg wurde, während man es im 18. ohne Bedenken auch mal glücklich enden ließ) sehen wir heute noch jene »große Liebe«, die von der »Gesellschaft« nicht gewollt wird. Shakespeare aber erfand zu seiner Zeit mit 'Romeo und Julia' etwas völlig Unbekanntes: die erste englische Liebestragödie.

Mit einem Essay von Kurt Tetzeli

Romeo und Julia: die Namen stehen längst für einen Mythos, den Mythos der tragischen Leidenschaft. Die Geschichte hat unzählige Nachahmer gefunden, und der Aufruhr der Gefühle darin gehört heute, trivialisiert und ausschnittsweise, zum Repertoire nicht weniger Seifenopern: der tödliche Zwist zweier Familien; der Blitzschlag der unerlaubten Liebe zwischen den Kindern dieser Häuser; das Ungestüm und die Zärtlichkeit, mit denen sich beide dieser Liebe versichern; der Todesmut, mit dem Julia in den Plan einwilligt, sich als Scheintote »entführen« zu lassen, um damit einer anderweitigen Vermählung zu entgehen und Romeo nachzufolgen. Und dann natürlich die tragischste aller Szenen, der Liebestod: Romeo, durch einen fatalen Zufall nur unzureichend über den Plan informiert, glaubt Julia tot und vergiftet sich in ihrer Gruft; Julia erwacht und ersticht sich mit Romeos Dolch.

Das alles scheint eher romantisch als elisabethanisch, und durch die gewohnte Brille des 19. Jahrhunderts (als das Stück als Tragödie zum großen Erfolg wurde, während man es im 18. ohne Bedenken auch mal glücklich enden ließ) sehen wir heute noch jene »große Liebe«, die von der »Gesellschaft« nicht gewollt wird. Shakespeare aber erfand zu seiner Zeit mit 'Romeo und Julia' etwas völlig Unbekanntes: die erste englische Liebestragödie.