Nicht lieferbar

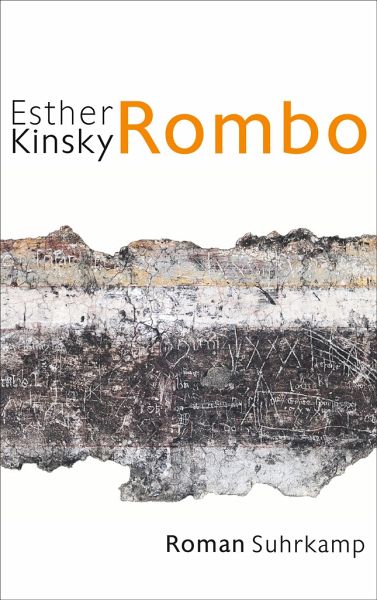

Rombo

Roman Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2022

Im Mai und im September 1976 erschüttern zwei schwere Erdbeben eine Landschaft und ihre Bevölkerung im nordöstlichen Italien. An die tausend Menschen sterben unter den Trümmern, Zehntausende sind ohne Obdach, viele werden ihre Heimat, das Friaul, für immer verlassen. Die Materialverschiebungen infolge der Beben sind gewaltig, sie bilden neues Gelände, an denen sich die Wucht des Eingriffs ablesen und in die Begriffe der Naturkunde fassen lässt. Doch für das menschliche Trauma, für die Erfahrung der plötzlich zersprengten Existenz, lässt sich die Sprache nicht so einfach finden.In Es...

Im Mai und im September 1976 erschüttern zwei schwere Erdbeben eine Landschaft und ihre Bevölkerung im nordöstlichen Italien. An die tausend Menschen sterben unter den Trümmern, Zehntausende sind ohne Obdach, viele werden ihre Heimat, das Friaul, für immer verlassen. Die Materialverschiebungen infolge der Beben sind gewaltig, sie bilden neues Gelände, an denen sich die Wucht des Eingriffs ablesen und in die Begriffe der Naturkunde fassen lässt. Doch für das menschliche Trauma, für die Erfahrung der plötzlich zersprengten Existenz, lässt sich die Sprache nicht so einfach finden.

In Esther Kinskys neuem, noch vor Erscheinen preisgekrönten Roman berichten sieben Bewohner eines abgelegenen Bergdorfs, Männer und Frauen, von ihrem Leben, in dem das Erdbeben tiefe Spuren hinterlassen hat, die sie langsam zu benennen lernen. Von der gemeinsamen Erfahrung von Angst und Verlust spleißen sich bald die Fäden individueller Erinnerung ab und werden zu eindringlichen und berührenden Erzählungen tiefer, älterer Versehrung.

In Esther Kinskys neuem, noch vor Erscheinen preisgekrönten Roman berichten sieben Bewohner eines abgelegenen Bergdorfs, Männer und Frauen, von ihrem Leben, in dem das Erdbeben tiefe Spuren hinterlassen hat, die sie langsam zu benennen lernen. Von der gemeinsamen Erfahrung von Angst und Verlust spleißen sich bald die Fäden individueller Erinnerung ab und werden zu eindringlichen und berührenden Erzählungen tiefer, älterer Versehrung.