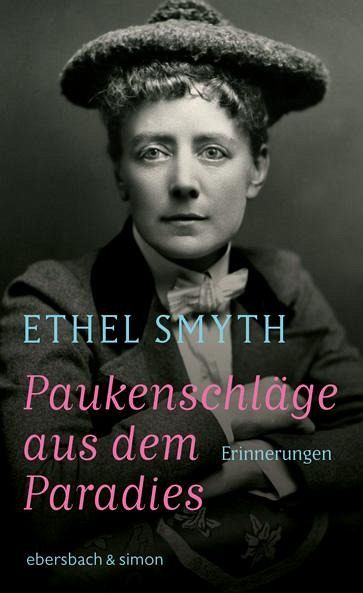

Paukenschläge aus dem Paradies

Erinnerungen

Herausgegeben: Feilhauer, Heddi;Übersetzung: Feilhauer, Heddi

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Radikal, queer und urkomisch!Komponistin, Pionierin, Freigeist und Frauenrechtlerin- Ethel Smyth hatte viele Gesichter. Ihre außergewöhnliche musikalische Begabung, ihr rebellisches Wesen, ihre Zielstrebigkeit und die Leidenschaft, mit der sie ihre beruflichen und politischen Ziele verfolgte, beeindrucken bis heute. Mit wilder Entschlossenheit überwand sie alle gesellschaftlichen Hürden auf dem Weg zur professionellen Komponistin. Sie verkehrte mit Clara Schumann, Edvard Grieg und Johannes Brahms, war offen lesbisch, eng befreundet mit Emmeline Pankhurst und Virginia Woolf und komponierte ...

Radikal, queer und urkomisch!

Komponistin, Pionierin, Freigeist und Frauenrechtlerin- Ethel Smyth hatte viele Gesichter. Ihre außergewöhnliche musikalische Begabung, ihr rebellisches Wesen, ihre Zielstrebigkeit und die Leidenschaft, mit der sie ihre beruflichen und politischen Ziele verfolgte, beeindrucken bis heute. Mit wilder Entschlossenheit überwand sie alle gesellschaftlichen Hürden auf dem Weg zur professionellen Komponistin. Sie verkehrte mit Clara Schumann, Edvard Grieg und Johannes Brahms, war offen lesbisch, eng befreundet mit Emmeline Pankhurst und Virginia Woolf und komponierte die berühmte Suffragetten-Hymne »The March of the Women«.

In ihren Erinnerungen lässt sie ihr außergewöhnliches Leben mit viel Witz, Charme und Selbstironie Revue passieren.

»Sie ist vom Stamm der Pioniere, der Bahnbrecher. Sie ist vorausgegangen und hat Bäume gefällt und Felsen gesprengt und Brücken gebaut undso den Weg bereitet für die, die nach ihr kommen.« Virginia Woolf über Ethel Smyth

Komponistin, Pionierin, Freigeist und Frauenrechtlerin- Ethel Smyth hatte viele Gesichter. Ihre außergewöhnliche musikalische Begabung, ihr rebellisches Wesen, ihre Zielstrebigkeit und die Leidenschaft, mit der sie ihre beruflichen und politischen Ziele verfolgte, beeindrucken bis heute. Mit wilder Entschlossenheit überwand sie alle gesellschaftlichen Hürden auf dem Weg zur professionellen Komponistin. Sie verkehrte mit Clara Schumann, Edvard Grieg und Johannes Brahms, war offen lesbisch, eng befreundet mit Emmeline Pankhurst und Virginia Woolf und komponierte die berühmte Suffragetten-Hymne »The March of the Women«.

In ihren Erinnerungen lässt sie ihr außergewöhnliches Leben mit viel Witz, Charme und Selbstironie Revue passieren.

»Sie ist vom Stamm der Pioniere, der Bahnbrecher. Sie ist vorausgegangen und hat Bäume gefällt und Felsen gesprengt und Brücken gebaut undso den Weg bereitet für die, die nach ihr kommen.« Virginia Woolf über Ethel Smyth