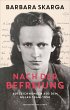

Barbara Skarga

Gebundenes Buch

Nach der Befreiung

Aufzeichnungen aus dem Gulag 1944-1956 »Grandios!« Welt am Sonntag

Übersetzung: Jänicke, Bärbel

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Wer diese Aufzeichnungen liest, wird sie nie wieder vergessenKurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges wird eine junge polnische Frau von der sowjetischen Armee festgenommen, tagelang verhört und dann für zehn Jahre in einem Gulag inhaftiert: Dies ist das Schicksal Barbara Skargas, einer Frau und Philosophin, die mit ihrem scharfen Verstand, ihrer unverbrüchlichen Menschlichkeit und nicht zuletzt ihrem Humor einen Alptraum überlebte, von dem sie in einem beeindruckenden und nun entdeckten Memoir Zeugnis ablegt. Nach der Befreiung ist ein historisch bedeutendes, hochaktuelles Buch - und zugleic...

Wer diese Aufzeichnungen liest, wird sie nie wieder vergessen

Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges wird eine junge polnische Frau von der sowjetischen Armee festgenommen, tagelang verhört und dann für zehn Jahre in einem Gulag inhaftiert: Dies ist das Schicksal Barbara Skargas, einer Frau und Philosophin, die mit ihrem scharfen Verstand, ihrer unverbrüchlichen Menschlichkeit und nicht zuletzt ihrem Humor einen Alptraum überlebte, von dem sie in einem beeindruckenden und nun entdeckten Memoir Zeugnis ablegt. Nach der Befreiung ist ein historisch bedeutendes, hochaktuelles Buch - und zugleich ein einzigartiger, ergreifender Bericht über den unerschütterlichen Willen, unter unmenschlichen Bedingungen Mensch zu bleiben.

Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges wird eine junge polnische Frau von der sowjetischen Armee festgenommen, tagelang verhört und dann für zehn Jahre in einem Gulag inhaftiert: Dies ist das Schicksal Barbara Skargas, einer Frau und Philosophin, die mit ihrem scharfen Verstand, ihrer unverbrüchlichen Menschlichkeit und nicht zuletzt ihrem Humor einen Alptraum überlebte, von dem sie in einem beeindruckenden und nun entdeckten Memoir Zeugnis ablegt. Nach der Befreiung ist ein historisch bedeutendes, hochaktuelles Buch - und zugleich ein einzigartiger, ergreifender Bericht über den unerschütterlichen Willen, unter unmenschlichen Bedingungen Mensch zu bleiben.

Barbara Skarga (1919-2009) ist die bedeutendste polnische Philosophin des 20. Jahrhunderts. Sie wurde in Warschau geboren, wuchs aber auf einem Anwesen in der Nähe von Vilnius auf. Während des Zweiten Weltkriegs schloss sie sich dem Widerstand an. Im September 1944 wurde sie von der Roten Armee verhaftet und zu zehn Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Auch nach ihrer Entlassung musste sie weiterhin in einer Kolchose arbeiten, so dass sie erst 1956 in Polen die Fäden ihres Lebens wieder aufnehmen konnte. Sie machte ihren Abschluss, promovierte und arbeitete ihr Leben lang als Professorin. Sie mischte sich aktiv in die öffentliche Debatte ein und engagierte sich in der polnischen Solidaritätsbewegung Solidarnosc. Sie hinterließ ein umfangreiches philosophisches Werk.

Produktdetails

- Verlag: Hoffmann und Campe

- Artikelnr. des Verlages: 0001726

- Seitenzahl: 516

- Erscheinungstermin: 4. April 2024

- Deutsch

- Abmessung: 214mm x 146mm x 45mm

- Gewicht: 614g

- ISBN-13: 9783455017267

- ISBN-10: 3455017266

- Artikelnr.: 69169447

Herstellerkennzeichnung

Hoffmann und Campe Verlag

Harvestehuder Weg 42

20149 Hamburg

vertrieb@hoca.de

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Mit großem Interesse liest die hier rezensierende Historikerin Gabriele Lesser die Aufzeichnungen der langjährigen Gefangenschaft von Barbara Skarga. Als junge Philosophiestudentin kam Skarga 1944 "nach der Befreiung" durch das russisch-sowjetische Regime unter dem Vorwurf der Kollaboration mit den Deutschen ins Gefängnis und verbrachte über zehn Jahre in russisch-sowjetischer Gefangenschaft, zum Schluss in einer sibirischen Kolchose, so Lesser. Aus dieser entsetzlichen Zeit voller Angst vor Vergewaltigungen, Folter, Hunger und psychischer Abstumpfung erzählt Skarga in ihrem Bericht, den sie erst viele Jahre später, mit 65, verfasste - zunächst aus Angst noch mit geänderten Ortsnamen und

Mehr anzeigen

unter einem Pseudonym. Dabei ist Skargas assoziativer, nicht nach zeitlicher Chronologie, sondern nach Themenfeldern sortierter Bericht aus verschiedenen Gefangenenlagern herausfordernd zu lesen, so die Kritikerin, aber Stück für Stück ergibt sich für sie ein zeitliches Gesamtbild. Besonders eindrücklich findet sie die Schilderungen des Gestanks, auch etwa von Menstruationsblut, der zum Zerfall der Selbstachtung führte und hier aus einer speziell weiblichen Perspektive beleuchtet wird. Eine wertvolle, von der polnisch-belgischen Philosophin Alicja Gescinska veranlasste Herausgabe, die auf das Schicksal hunderttausender Repressionierter nach dem Zweiten Weltkrieg verweist, schließt Lesser.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Schließen

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.06.2024

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.06.2024Die Welt außerhalb des Lagers sollte für die Häftlinge untergehen

Beschreibungen des Lebens im Gulag: Die Erinnerungen der polnischen Philosophin Barbara Skarga aus den Jahren 1944 bis 1956

Es gab im kommunistischen Polen nicht viele Frauen, die allgemeine Autorität genossen, auf zwei traf es aber bestimmt zu: die Literaturwissenschaftlerin Maria Janion und Barbara Skarga, die als die bedeutendste polnische Philosophin des zwanzigsten Jahrhunderts gilt. Von ihren Schriften sind leider keine ins Deutsche übersetzt, dafür ist soeben ihr persönlichstes Buch erschienen: "Nach der Befreiung" - Aufzeichnungen aus den Jahren 1944 bis 1956, die sie in sowjetischer Haft verbrachte.

Ihre Odyssee begann im September

Beschreibungen des Lebens im Gulag: Die Erinnerungen der polnischen Philosophin Barbara Skarga aus den Jahren 1944 bis 1956

Es gab im kommunistischen Polen nicht viele Frauen, die allgemeine Autorität genossen, auf zwei traf es aber bestimmt zu: die Literaturwissenschaftlerin Maria Janion und Barbara Skarga, die als die bedeutendste polnische Philosophin des zwanzigsten Jahrhunderts gilt. Von ihren Schriften sind leider keine ins Deutsche übersetzt, dafür ist soeben ihr persönlichstes Buch erschienen: "Nach der Befreiung" - Aufzeichnungen aus den Jahren 1944 bis 1956, die sie in sowjetischer Haft verbrachte.

Ihre Odyssee begann im September

Mehr anzeigen

1944, als sie knapp 25-jährig in Vilnius von den Russen als Mitglied der antikommunistischen, der polnischen Exilregierung in London unterstehenden Heimatarmee (AK) verhaftet wurde. Sie blieb fast zwei Jahre in den örtlichen Gefängnissen, wurde dann nacheinander in die Arbeitslager Woiwotsch, Uchta und Balqasch verschickt und musste anschließend noch ein Jahr lang in einer Kolchose in der Nähe von Petropawlowsk Zwangsarbeit leisten. Erst im Dezember 1955 durfte sie nach Polen zurückkehren und ihr normales Leben wiederaufnehmen, was ihr auch erstaunlich gut gelang: Sie studierte Philosophie und machte anschließend eine steile akademische Karriere, die zu einem umfangreichen Werk und Scharen dankbarer Studenten führte.

Es mussten allerdings Jahrzehnte vergehen, bis sie sich entschloss, ihre Erinnerungen an die Gulag-Zeit niederzuschreiben. Sie tat es zögernd und langsam, wohl wissend, dass nach so langer Zeit "die Vergangenheit verblasst", aber auch dass es "Dinge" gibt, die man "so laut hinausschreien" sollte, "dass jeder die Schreie hören kann". Zum Glück entschied sie sich letztendlich für einen leiseren Erzählton, und ihre Bedenken "erinnerungstechnischer" Natur waren offenbar unbegründet: Ihr Buch setzt sich aus mehreren Kapiteln zusammen, deren Detailreichtum eine genaue Vorstellung vom Leben im Lager ermöglicht. Denn einerseits deckt es komplett ihre Haftzeit ab, von den Gefängnissen über die Lager, in denen sie Krankenschwester, Vorarbeiterin in der Ziegelei und manches mehr war, bis hin zur Kolchose. Und andererseits schreckt sie nicht davor zurück, die intimsten Themen aus der Sicht einer Frau anzusprechen: Die Sehnsucht nach Liebe und Zärtlichkeit, die Angst vor Vergewaltigung und Schwangerschaft oder das Erfindertum in Sachen Körperpflege.

Ihr Bericht beeindruckt auch durch seine Konkretheit der Schilderungen von Ereignissen und Personen und besticht durch seine Empathie. Letztere dürfte ihr nicht immer leichtgefallen sein: Die von ihr geschilderte Extremsituation ist geprägt vom Hunger, von unmenschlichen Arbeitsbedingungen, von Krankheiten, die ihre Opfer derart degradierten, dass diese selbst unter den Mithäftlingen Abscheu erregten. Dennoch schreibt sie lieber über andere als über sich selbst, und manche der Schicksale, die sie erzählt, wird man nicht so schnell vergessen.

Allen voran das eines mit Skarga befreundeten deutschen Arztes, der während des Krieges in Brüssel für einen Kollegen eingesprungen war, ohne zu ahnen, um was für eine Art Vertretung es sich handelte, und so zum aktiven Teilnehmer einer Selektion von Häftlingen wurde. Daraufhin quittierte er den Dienst und schloss sich dem Widerstand gegen die Nationalsozialisten an, um im Endeffekt in die Hände der Sowjets zu fallen.

Die Erinnerungen gewähren auch Einblick in die Verhaltensregeln im Lager. Hass, Gewalt und Zynismus sind an der Tagesordnung; Mut und Gerechtigkeitssinn kommen selten vor. Das sowjetische Strafsystem ist darauf ausgerichtet, die Häftlinge in einen Zustand zu versetzen, in dem alles, was zeitlich vor und räumlich außerhalb des Lagerdaseins liegt, für sie nicht mehr existiert, und man findet in Skargas Buch viele Stellen, die diesen Wesenszug beleuchten. Das haben zwar vor ihr bereits einige getan, Warlam Schalamow in "Geschichten aus Kolyma" und vor allem Aleksandr Solschenizyn in "Archipel Gulag", doch die beiden haben die sowjetische Strafwelt aus einer russischen Perspektive dargestellt, während Skarga es aus der Perspektive einer Polin tut, die sich zudem, wie sie mehrmals betont, als Europäerin fühlt, sprich als Erbin einer humanitären Kultur. So lässt sich ihr Buch wohl am besten mit "Welt ohne Erbarmen" des polnischen Exilschriftstellers Gustaw Herling vergleichen, einem weiteren Bericht über die sowjetischen Straflager, dem die eigenen Erfahrungen des Autors zugrunde liegen. Der Autor verbrachte zwar "nur" zwei Jahre in einem sowjetischen Straflager, doch schon diese verhältnismäßig kurze Zeit war eine Erfahrung, die für ihn als Schriftsteller dauerhafte Folgen hatte: Die Existenz des Bösen, das Leid als unvermeidbarer Teil des menschlichen Daseins oder die Einsamkeit als Strafe waren seitdem seine zentralen Themen - die bei Skarga, die übrigens in ihrem Buch mehrmals Herlings Bericht erwähnt, ebenfalls präsent sind.

Dass der Krieg in der Ukraine ihren Aufzeichnungen eine besondere Aktualität verleiht, braucht man wohl kaum zu betonen. So vieles, was sie darin beschreibe, so Alicja Gescinska, die Verfasserin einer sehr informativen Einleitung, sei durch diesen Krieg "auf schmerzliche Weise wiedererkennbar geworden. Die russische Rhetorik über die Notwendigkeit, das Nachbarland von den Faschisten zu befreien. Menschen, die in Züge Richtung Osten gesetzt wurden. Hunger als Waffe. Deportationen, die Evakuierungen genannt wurden." Man muss ihr zustimmen, dass "Nach der Befreiung" (die Ironie dieses Titels ist kaum zu überbieten) nicht nur ein historisch bedeutendes, sondern auch ein literarisch gelungenes und gedanklich beeindruckendes Buch ist. Man fragt sich allerdings - trotz der editorischen Notiz, die das zu erklären versucht -, warum die deutsche Ausgabe auf der niederländischen Übersetzung und nicht auf dem polnischen Original basiert. Zugegeben, seine Erstausgabe von 1985, die unter dem Pseudonym Wiktoria Krasniewska im Pariser Exilverlag Instytut Literacki erschien, wäre aufgrund der Fehler, die man später entdeckte, keine geeignete Grundlage gewesen. Es gibt aber auch die Neuausgabe von 2008, die von Barbara Skarga, die erst ein Jahr später starb, vermutlich durchgesehen wurde. MARTA KIJOWSKA

Barbara Skarga: "Nach der Befreiung". Aufzeichnungen aus dem Gulag 1944 -1956.

Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2024. 516 S., geb., 28,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Es mussten allerdings Jahrzehnte vergehen, bis sie sich entschloss, ihre Erinnerungen an die Gulag-Zeit niederzuschreiben. Sie tat es zögernd und langsam, wohl wissend, dass nach so langer Zeit "die Vergangenheit verblasst", aber auch dass es "Dinge" gibt, die man "so laut hinausschreien" sollte, "dass jeder die Schreie hören kann". Zum Glück entschied sie sich letztendlich für einen leiseren Erzählton, und ihre Bedenken "erinnerungstechnischer" Natur waren offenbar unbegründet: Ihr Buch setzt sich aus mehreren Kapiteln zusammen, deren Detailreichtum eine genaue Vorstellung vom Leben im Lager ermöglicht. Denn einerseits deckt es komplett ihre Haftzeit ab, von den Gefängnissen über die Lager, in denen sie Krankenschwester, Vorarbeiterin in der Ziegelei und manches mehr war, bis hin zur Kolchose. Und andererseits schreckt sie nicht davor zurück, die intimsten Themen aus der Sicht einer Frau anzusprechen: Die Sehnsucht nach Liebe und Zärtlichkeit, die Angst vor Vergewaltigung und Schwangerschaft oder das Erfindertum in Sachen Körperpflege.

Ihr Bericht beeindruckt auch durch seine Konkretheit der Schilderungen von Ereignissen und Personen und besticht durch seine Empathie. Letztere dürfte ihr nicht immer leichtgefallen sein: Die von ihr geschilderte Extremsituation ist geprägt vom Hunger, von unmenschlichen Arbeitsbedingungen, von Krankheiten, die ihre Opfer derart degradierten, dass diese selbst unter den Mithäftlingen Abscheu erregten. Dennoch schreibt sie lieber über andere als über sich selbst, und manche der Schicksale, die sie erzählt, wird man nicht so schnell vergessen.

Allen voran das eines mit Skarga befreundeten deutschen Arztes, der während des Krieges in Brüssel für einen Kollegen eingesprungen war, ohne zu ahnen, um was für eine Art Vertretung es sich handelte, und so zum aktiven Teilnehmer einer Selektion von Häftlingen wurde. Daraufhin quittierte er den Dienst und schloss sich dem Widerstand gegen die Nationalsozialisten an, um im Endeffekt in die Hände der Sowjets zu fallen.

Die Erinnerungen gewähren auch Einblick in die Verhaltensregeln im Lager. Hass, Gewalt und Zynismus sind an der Tagesordnung; Mut und Gerechtigkeitssinn kommen selten vor. Das sowjetische Strafsystem ist darauf ausgerichtet, die Häftlinge in einen Zustand zu versetzen, in dem alles, was zeitlich vor und räumlich außerhalb des Lagerdaseins liegt, für sie nicht mehr existiert, und man findet in Skargas Buch viele Stellen, die diesen Wesenszug beleuchten. Das haben zwar vor ihr bereits einige getan, Warlam Schalamow in "Geschichten aus Kolyma" und vor allem Aleksandr Solschenizyn in "Archipel Gulag", doch die beiden haben die sowjetische Strafwelt aus einer russischen Perspektive dargestellt, während Skarga es aus der Perspektive einer Polin tut, die sich zudem, wie sie mehrmals betont, als Europäerin fühlt, sprich als Erbin einer humanitären Kultur. So lässt sich ihr Buch wohl am besten mit "Welt ohne Erbarmen" des polnischen Exilschriftstellers Gustaw Herling vergleichen, einem weiteren Bericht über die sowjetischen Straflager, dem die eigenen Erfahrungen des Autors zugrunde liegen. Der Autor verbrachte zwar "nur" zwei Jahre in einem sowjetischen Straflager, doch schon diese verhältnismäßig kurze Zeit war eine Erfahrung, die für ihn als Schriftsteller dauerhafte Folgen hatte: Die Existenz des Bösen, das Leid als unvermeidbarer Teil des menschlichen Daseins oder die Einsamkeit als Strafe waren seitdem seine zentralen Themen - die bei Skarga, die übrigens in ihrem Buch mehrmals Herlings Bericht erwähnt, ebenfalls präsent sind.

Dass der Krieg in der Ukraine ihren Aufzeichnungen eine besondere Aktualität verleiht, braucht man wohl kaum zu betonen. So vieles, was sie darin beschreibe, so Alicja Gescinska, die Verfasserin einer sehr informativen Einleitung, sei durch diesen Krieg "auf schmerzliche Weise wiedererkennbar geworden. Die russische Rhetorik über die Notwendigkeit, das Nachbarland von den Faschisten zu befreien. Menschen, die in Züge Richtung Osten gesetzt wurden. Hunger als Waffe. Deportationen, die Evakuierungen genannt wurden." Man muss ihr zustimmen, dass "Nach der Befreiung" (die Ironie dieses Titels ist kaum zu überbieten) nicht nur ein historisch bedeutendes, sondern auch ein literarisch gelungenes und gedanklich beeindruckendes Buch ist. Man fragt sich allerdings - trotz der editorischen Notiz, die das zu erklären versucht -, warum die deutsche Ausgabe auf der niederländischen Übersetzung und nicht auf dem polnischen Original basiert. Zugegeben, seine Erstausgabe von 1985, die unter dem Pseudonym Wiktoria Krasniewska im Pariser Exilverlag Instytut Literacki erschien, wäre aufgrund der Fehler, die man später entdeckte, keine geeignete Grundlage gewesen. Es gibt aber auch die Neuausgabe von 2008, die von Barbara Skarga, die erst ein Jahr später starb, vermutlich durchgesehen wurde. MARTA KIJOWSKA

Barbara Skarga: "Nach der Befreiung". Aufzeichnungen aus dem Gulag 1944 -1956.

Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2024. 516 S., geb., 28,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

»Nicht nur ein historisch bedeutendes, sondern auch ein literarisch gelungenes und gedanklich beeindruckendes Buch.« Marta Kijowska Frankfurter Allgemeine Zeitung

Dieses Buch ist die Lebensgeschichte von Barbara Skarga (1919-2009). Sie ist die bedeutendste polnische Philosophin des 20. Jahrhunderts. Skarga wird in Warschau geboren, wächst aber auf einem Anwesen in der Nähe von Vilnius auf.

Während des Zweiten Weltkriegs schließt sie …

Mehr

Dieses Buch ist die Lebensgeschichte von Barbara Skarga (1919-2009). Sie ist die bedeutendste polnische Philosophin des 20. Jahrhunderts. Skarga wird in Warschau geboren, wächst aber auf einem Anwesen in der Nähe von Vilnius auf.

Während des Zweiten Weltkriegs schließt sie sich dem nicht-kommunistischen Widerstand, Armia Krajowa (AK), gegen Nazi-Deutschland an. Im September 1944 wird sie von der Roten Armee verhaftet und zu zehn Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Auch nach ihrer Entlassung muss sie weiterhin in einer Kolchose arbeiten. Erst 1956 kann sie nach Polen ausreisen, um ihr Leben wieder aufzunehmen zu können. Sie macht ihren Abschluss, promovierte und arbeitet ihr Leben lang als Professorin. Sie mischt sich aktiv in die öffentliche Debatte ein und engagiert sich in der polnischen Solidaritätsbewegung Solidarność. Barbara Skarga hinterlässt ein umfangreiches philosophisches Werk.

Unter ihren Büchern ist jedoch eines – womöglich das wichtigste – das in Vergessenheit gerät: 1985 veröffentlichte sie unter einem Pseudonym ihr persönliches Zeugnis über ihr Leben im Gulag. Nach der Befreiung ist ein historisch unverzichtbares und hochaktuelles Buch; und zugleich ein zeitloser, ergreifender Bericht über die Schwierigkeit und zugleich Unabdingbarkeit, unter unmenschlichen Bedingungen Mensch zu bleiben.

Obwohl sie selbst drangsaliert und gequält wird, nimmt sie sich zurück und hilft sie all jenen, denen es noch schlechter geht.

So berichtet sie von jener jüdische Frau aus Prag, die mit ihrer Familie die deutsche Besatzung in einem Versteck überlebt hat, damit sie nun alle – „nach der Befreiung“ – nach Palästina auswandern könnten. Stattdessen findet sie sich als vermeintliche „zionistische Agentin“ in einem sowjetischen Lager wieder, brutal von ihrem Mann und den Kindern getrennt.

Oder das Schicksal jener russischen Frau, die sich selbst als Mann sieht und sich Sergei nennt. Sie trifft der Lageralltag wohl am Härtesten, denn die sadistischen WärterInnen drohen ihr immer wieder, sie in dem Männertrakt zu verlegen. Sergei und Barbara führen lange Gespräche miteinander, von denen wir einige in diesem Buch zu lesen bekommen:

„Wenn wir nur an uns selbst denken würden wie jede normale Nation, dann könnten wir friedlich leben, nicht weniger reich als etwa die Kanadier. Wir haben alles: Rohstoffe, Menschen, und sogar sehr begabte Menschen. Aber wir vergeuden die Kraft, die in diesem Land steckt, an Propaganda, Rüstung und destabilisierende Einmischung in andere Regionen, wo immer wir können. Warum eigentlich? Zar Peter träumte davon, das Fenster zum Westen zu öffnen. Unsere Machthaber träumen davon, über den Westen zu herrschen.“

Vor allem zu den letzten beiden Sätzen ist wohl wenig hinzuzufügen.

Meine Meinung:

Die langjährigen Gulag-Erfahrungen der 1944 verschleppten polnischen Intellektuellen Barbara Skarga sind noch heute von verstörender Aktualität. Heute werden Menschen aus der Ukraine nach Russland verschleppt, Das betrifft vor allem Kinder, die ihren bisherigen Familien entrissen und regimetreuen überantwortet werden.

Barbara Skarga hat ihre Erinnerungen rund 40 Jahre später und unter einem Pseudoym herausgebracht. Der Titel ist bewusst gewählt. Er klingt sarkastisch und klingt bitter, was auf Grund der Erlebnisse kein Wunder ist. Die eine Diktatur gegen eine andere eingetauscht zu bekommen, das haben Hunderttausende Polen und Balten am eigenen Leib erleben müssen. Doch Barbara Skarga hat im Unterschied zu zahllosen anderen überlebt. Gulag statt KZ - keine wirkliche Verbesserung.

Dieses Buch ist in Anbetracht der aktuellen Ereignisse in der Ukraine mit Ehrfurcht zu lesen. Sie hat ihre persönliches Schicksal aufgeschrieben. Vielleicht hatte sie eine düstere Ahnung, dass sich ihre grausame Geschichte wenige Generationen später wiederholen könnte.

Fazit:

Ein erschütterndes Zeitdokument, das unbedingt gelesen und vor dem Vergessen bewahrt werden muss. Gerne gebe ich hier 5 Sterne und eine Leseempfehlung.

Weniger

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Eine Geschichte die nie vergessen werden darf

Meine Mutter wurde 1945 von der sowjetischen Armee nach Sibirien in ein Frauenlager verbannt. Ihr Verbrechen war es Deutsche zu sein. Wenige Tage vor Weihnachten 1955 betrat die Bessaraberdeutsche zum ersten Mal in ihrem Leben Deutschland. Als Kind …

Mehr

Eine Geschichte die nie vergessen werden darf

Meine Mutter wurde 1945 von der sowjetischen Armee nach Sibirien in ein Frauenlager verbannt. Ihr Verbrechen war es Deutsche zu sein. Wenige Tage vor Weihnachten 1955 betrat die Bessaraberdeutsche zum ersten Mal in ihrem Leben Deutschland. Als Kind hörte ich unzählige Male die immergleichen Lagergeschichten und konnte nicht wissen, dass alles doch der Realität entsprach.

Nachdem meine Mutter seit Jahrzehnten tot ist, halte ich nun "Nach der Befreiung" in meinen Händen und ich bin völlig entwaffnet und sprachlos von der Geschichte der Barbara Skarga. Was uns die polnische Philosophin mit ihrem Buch hinterlassen hat, ist mit Ehrfurcht zu behandeln. Sie hat ihre erlebte Geschichte aufgeschrieben und sie hat wichtige weiterführende Gedanken mit dem benennen ihre Erlebnisse verbunden. Vielleicht tat sie dies bereits in der Ahnung, dass ihre grausame Geschichte sich eines Tages, ein paar Generationen später bereits wiederholen könnte.

Wir leben heute in einem Europa, in dem sich rechte Schreihälse über Remigration unterhalten. Diesmal sollen Millionen Deutsche nach Nordafrika auswandern. Wir leben heute in einem Europa in dem Russen ukrainische Kinder nach Russland entführen und einer Gehirnwäsche unterziehen. Barbara Skarga hatte von all dem noch keine Ahnung, aber sie hat uns ihre Aufzeichnungen hinterlassen.

Wer dieses Buch gelesen hat, wird höchstwahrscheinlich noch nie mit Krieg oder eigener Flucht in Berührung gekommen sein, aber nach dieser Lektüre bekommt jeder Leser eine Ahnung davon, was es heißt heimatlos zu sein. Barbara Skarga hat die Unmenschlichkeit in Person kennengelernt und sie hat sie mit der ihr eigenen Menschlichkeit überlebt. Sie sah es zeitlebens als ihre Aufgabe an, ihre Erlebnisse in die Welt hinauszuschreien, heute sind wir dazu berufen dafür zu sorgen, dass dieses Buch gelesen wird.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für