Nach dem Gedächtnis

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Ein Buch macht Furore, ein neues Genre ist erfunden: der »Metaroman«. Liebesgeschichten und Reiseberichte, Reflexionen über Fotografie, Erinnerung und Trauma verschmilzt die Stimme der Autorin zu einer spannungsvollen essayistischen Erzählung. Im Zentrum steht eine weitverzweigte jüdisch-russisch-europäische Familie von Ärzten, Architekten, Bibliothekaren, Buchhaltern und Ingenieuren, die in unzivilisierten, gewaltgeprägten Zeiten ein stilles, unspektakuläres Leben führen wollten.Maria Stepanova durchmisst einen Gedächtnisraum, in dem die Linien des privaten Lebens haarscharf an den...

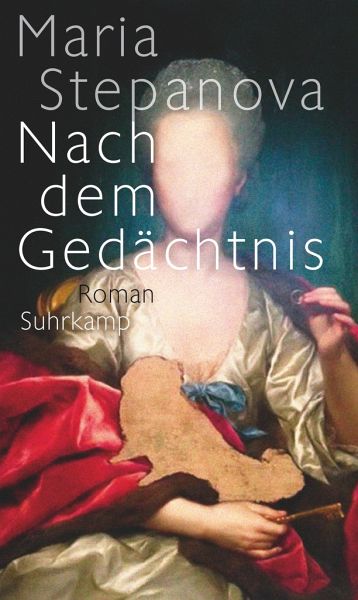

Ein Buch macht Furore, ein neues Genre ist erfunden: der »Metaroman«. Liebesgeschichten und Reiseberichte, Reflexionen über Fotografie, Erinnerung und Trauma verschmilzt die Stimme der Autorin zu einer spannungsvollen essayistischen Erzählung. Im Zentrum steht eine weitverzweigte jüdisch-russisch-europäische Familie von Ärzten, Architekten, Bibliothekaren, Buchhaltern und Ingenieuren, die in unzivilisierten, gewaltgeprägten Zeiten ein stilles, unspektakuläres Leben führen wollten.

Maria Stepanova durchmisst einen Gedächtnisraum, in dem die Linien des privaten Lebens haarscharf an den Abbruchkanten der Epochenlandschaft entlangführen. Sie sichtet Dinge aus »der Bibliothek einer anderen, untergegangenen visuellen Kultur«, hinterlassen von Menschen, die sich wenig Mühe gaben, aufzufallen: »Bei allen anderen bestand die Familie aus Teilnehmern der Geschichte, bei mir nur aus ihren Untermietern«.

In einer leichten, dichtgewebten poetischen Sprache, die von sinnlicher und intellektueller Anschauung zehrt, fügt Maria Stepanova ihre Fundstücke zu einem Panorama der Epoche.

Prädestiniert, Opfer von Verfolgung und Repressionen zu werden, haben alle ihre Verwandten es geschafft, die Schrecken des 20. Jahrhundert zu überleben. Wie war das möglich? Aus dieser Frage ist ein unvergleichliches Buch entstanden.

Maria Stepanova durchmisst einen Gedächtnisraum, in dem die Linien des privaten Lebens haarscharf an den Abbruchkanten der Epochenlandschaft entlangführen. Sie sichtet Dinge aus »der Bibliothek einer anderen, untergegangenen visuellen Kultur«, hinterlassen von Menschen, die sich wenig Mühe gaben, aufzufallen: »Bei allen anderen bestand die Familie aus Teilnehmern der Geschichte, bei mir nur aus ihren Untermietern«.

In einer leichten, dichtgewebten poetischen Sprache, die von sinnlicher und intellektueller Anschauung zehrt, fügt Maria Stepanova ihre Fundstücke zu einem Panorama der Epoche.

Prädestiniert, Opfer von Verfolgung und Repressionen zu werden, haben alle ihre Verwandten es geschafft, die Schrecken des 20. Jahrhundert zu überleben. Wie war das möglich? Aus dieser Frage ist ein unvergleichliches Buch entstanden.