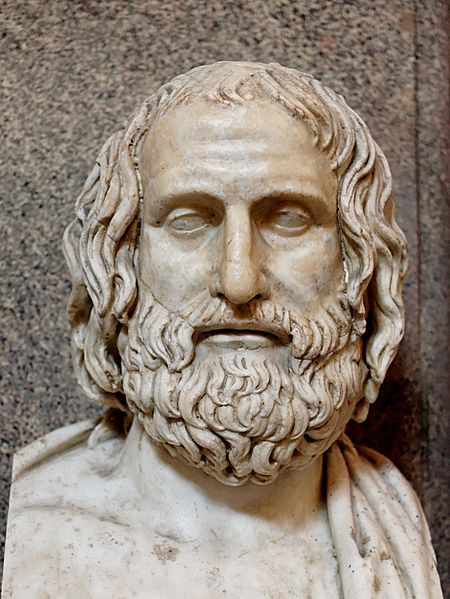

`the most tragic of the poets'

Aristotle

Euripides was one of the most popular and controversial of all Greek tragedians, and his plays are marked by an independence of thought, ingenious dramatic devices, and a subtle variety of register and mood. He is also remarkable for the prominence he gave to female characters, whether heroines of virtue or vice. In the ethically shocking Medea, the first known child-killing mother in Greek myth to perform the deed in cold blood manipulates her world in order to wreak vengeance on

her treacherous husband. Hippolytus sees Phaedra's confession of her passion for her stepson herald disaster, while Electra's heroine helps her brother murder their mother in an act that mingles justice and sin. Lastly, lighter in tone, the satyr drama, Helen, is an exploration of the impossibility of

certitude as brilliantly paradoxical as the three famous tragedies.

This new translation does full justice to Euripides's range of tone and gift for narrative. A lucid introduction provides substantial analysis of each play, complete with vital explanations of the traditions and background to Euripides's world.

ABOUT THE SERIES: For over 100 years Oxford World's Classics has made available the widest range of literature from around the globe. Each affordable volume reflects Oxford's commitment to scholarship, providing the most accurate text plus a wealth of other valuable features, including expert introductions by leading authorities, helpful notes to clarify the text, up-to-date bibliographies for further study, and much more.

Aristotle

Euripides was one of the most popular and controversial of all Greek tragedians, and his plays are marked by an independence of thought, ingenious dramatic devices, and a subtle variety of register and mood. He is also remarkable for the prominence he gave to female characters, whether heroines of virtue or vice. In the ethically shocking Medea, the first known child-killing mother in Greek myth to perform the deed in cold blood manipulates her world in order to wreak vengeance on

her treacherous husband. Hippolytus sees Phaedra's confession of her passion for her stepson herald disaster, while Electra's heroine helps her brother murder their mother in an act that mingles justice and sin. Lastly, lighter in tone, the satyr drama, Helen, is an exploration of the impossibility of

certitude as brilliantly paradoxical as the three famous tragedies.

This new translation does full justice to Euripides's range of tone and gift for narrative. A lucid introduction provides substantial analysis of each play, complete with vital explanations of the traditions and background to Euripides's world.

ABOUT THE SERIES: For over 100 years Oxford World's Classics has made available the widest range of literature from around the globe. Each affordable volume reflects Oxford's commitment to scholarship, providing the most accurate text plus a wealth of other valuable features, including expert introductions by leading authorities, helpful notes to clarify the text, up-to-date bibliographies for further study, and much more.

Kurt Steinmanns grandiose Neuübersetzung der antiken Tragödie "Medea" des Euripides

Wer in klaren Winternächten auf freiem Feld zum Himmel aufblickt, kann unten am südlichen Horizont das Sternbild eines Schiffs ausmachen, von dem die Griechen meinten, es sei das erste aller Schiffe gewesen. Sie nannten es "Argo", die "Schnelle". Auf ihr waren einst, so der Mythos, unter der Führung Iasons die fünfzig Argonauten, alle der Generation vor den Kämpfern um Troja zugehörig, vom thessalischen Iolkos nach Kolchis gefahren, ans östliche Ufer des Schwarzen Meeres, wo über Nacht die Strahlen der Sonne abgestellt sind. Die Argonauten wollten von dort das Goldene Vlies wieder nach Griechenland heimholen, das einst der Kolcherkönig Aietes an sich gebracht hatte. Es war das Fell eines Widders, der die von ihrer Stiefmutter Ino mit dem Tod bedrohten Kinder aus der ersten Ehe ihres Mannes Kadmos vor der Ermordung gerettet hatte. Die Erzählung vom Goldenen Vlies hatte einen Bezug zur Wirklichkeit, weil Kolchis, im Westen des heutigen Georgiens, für seine Goldwäscherei berühmt war.

"O wäre doch das Schiff - die Argo - nicht geflogen hin / zum Land der Kolcher . . ." "O wäre doch nicht . . ." - das war bei den Griechen die stehende Formel zur Verfluchung eines schicksalhaften Unglücks, dem man durch eigene oder anderer Schuld ausgeliefert ist. So beginnt auch der Prolog der "Medea" des Euripides, des grausamsten Dramas des antiken Theaters. Der Luzerner Altphilologe Kurt Steinmann, dem wir zahlreiche vorzügliche Übertragungen antiker Tragödien verdanken, hat jetzt eine Neuübersetzung der "Medea" des Euripides vorgelegt, die bis in jedes Detail den gegenüber Aischylos und Sophokles weniger feierlichen, gleichwohl pathosgeladenen Ton des jüngsten der drei großen griechischen Tragiker ins Deutsche transponiert.

Der bald nach 485 vor Christus auf Salamis geborene Euripides schrieb und inszenierte, dem byzantinischen Lexikon der Suda zufolge, 88 Stücke. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er in Pella am Hof des Makedonenkönigs Archelaos I., wo er 406 vor Christus starb. Sein älterer Zeitgenosse Sophokles ehrte den verstorbenen Euripides, indem er seinen eigenen Chor in Trauerkleidern auftreten ließ. Die "Medea" kam 431 vor Christus bei der Uraufführung im Wettbewerb der Großen Dionysien nur auf den dritten Platz. Man verstand den Theaterrebell nicht gleich: Während bei Sophokles die Götter das von Menschen angerichtete Unheil zum Guten richten, zeigt Euripides Menschen, die sich von ihrem eigenen Daimon ins Unheil verstricken lassen.

Nur mit anderen Personen oder mit Göttern sprach eine Tragödienfigur auf der Bühne, bevor Euripides das Selbstgespräch zur wichtigsten Ausdrucksform für seine Personen machte und damit alle Aufmerksamkeit auf ihr Seelenleben lenkte. Die Medea lässt er, zum ersten Mal in einem Drama, sogar sich selbst mit eigenem Namen anreden: Nähe und Distanz, Leidenschaft und Räsonnement zugleich!

Nicht immer erzählte der Medea- Mythos von Grausamkeiten, die aus den geschändeten Gefühlen einer verratenen Frau erwuchsen. Nur von den Heldentaten, die Iason vollbringen muss, ehe er mit Medea vereint ist, weiß Hesiod. Bei dem Chorlyriker Pindar ist Medea zwar eine Zauberin, ohne deren Hilfe Iason verloren wäre, aber sie ist keine "böse Zauberin". Euripides erst hat Medea zum Sinnbild für den aus Liebesverrat folgenden Tod gemacht. Das Drama bietet das Psychogramm einer in ihrer rückhaltlosen Liebe schmählich entwürdigten Frau. Man darf an die Unbedingtheit von Medeas Rache freilich keine falschen ethischen Maßstäbe anlegen, denn in der griechischen Antike war für den "hohen" Menschen die Rache etwas existenziell Selbstverständliches. Erst die stoische Philosophie begann zu zweifeln, ob Rache das glückliche Leben des Rächers befördern könne.

Das Stück ist streng gebaut: Erst steigert Medea sich in ihre Rachepläne hinein, dann steigert sie den Vollzug ihrer Rache selbst von Mord zu Mord und ist am Ende gar die Gefangene ihrer eigenen Pläne, sosehr sie auch noch zu schwanken scheint. Mit der Ausführung der ersten beiden Giftmorde - an ihrer Nebenbuhlerin, der kindlich-naiv gezeichneten Glauke, und deren Vater Kreon, dem König von Theben - wird auch die zweite, noch entsetzlichere Mordtat an den eigenen Kindern zwingend. Denn nur durch diesen schrecklich kalkulierten coup de grâce kann Medea ihre Kinder dem Zugriff ihrer Feinde noch entziehen.

Blutige Taten werden im griechischen Theater nicht vor den Augen der Zuschauer ausgeführt, sondern in einem Botenbericht geschildert oder durch die Reaktion anderer sichtbar gemacht. Alles Geschehen ist seelisches Geschehen und muss als solches im Spiel zu Sprache werden. So etwa Medeas letzte Zweifel an ihren Plänen: "Was soll ich, nur um ihren Vater durch ihr Leid zu kränken, / mir selbst das Doppelte an Leid zuziehn? / Nein, ich bestimmt nicht! Also fort mit meinen Plänen! / Doch was ist los mit mir? Will zum Gespött ich werden, / weil meine Feinde ungestraft ich ließ? / Ich muss es wagen! Weh, wie feige bin ich doch . . ."

Seit dem Drama des Euripides ist die Medea aus Literatur und Theater nicht mehr verschwunden, wie unterschiedlich auch immer das Interesse an dieser Figur motiviert war. Der Römer Seneca, Erzieher des Kaisers Nero, zielt auf grelle Bühneneffekte, wenn er die Zerstückelung eines Kindes auf der Bühne zeigt. Einen Höhepunkt der neuzeitlichen Medea-Rezeption stellt die mehrfach umgestaltete Oper Luigi Cherubinis von 1797 dar. Das lange vergessene Werk kehrte auf die Bühne zurück, nachdem Maria Callas beim Maggio Musicale Fiorentino 1953 zum ersten Mal die Leidenschaft dieser Medea ausgesungen hatte. Später opferte sich die Sängerin auch für die Rolle in Pier Paolo Pasolinis exzessivem Medea-Film. In einem Bettlerkarren, der auch ein Thespiskarren sein mag, lässt Jean Anouilh seine Médée 1946 zum letzten Mal mit Iason zusammentreffen, ehe sie die Kinder mit dem Dolch tötet und sich mit deren Leichen ins Feuer stürzt. Wissend, dass man sie, die Grauenhafte, nicht wird vergessen können, empfiehlt sie Iason die Rückkehr in seinen kleinen Alltag. HANS-ALBRECHT KOCH

Euripides: "Medea".

Zweisprachige Ausgabe.

Aus dem Griechischen und kommentiert von Kurt Steinmann. Nachwort von Thea Dorn. Manesse Verlag, München 2022. 256 S., 8 Abb., geb., 60,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main