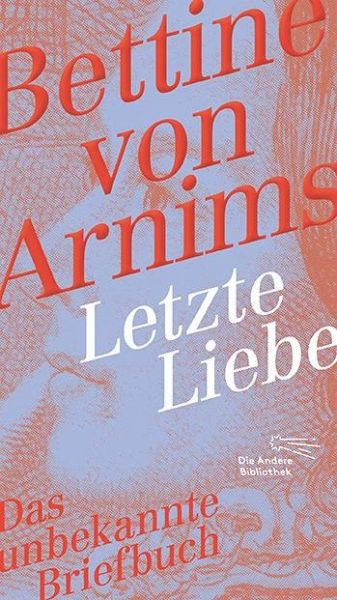

Letzte Liebe

Das unbekannte Briefbuch

Mitarbeit: Bunzel, Wolfgang; Doeller, Sandra

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

42,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Sechs große Werke - allesamt Brief- und Gesprächsbücher - hat Bettine von Arnim zu Lebzeiten publiziert, ein weiteres, Letzte Liebe, blieb ungedruckt. Berlin, im Januar 1839: Bettine von Arnim ist nach der Veröffentlichung von Goethes Briefwechsel mit einem Kinde 1835 eine Berühmtheit. Zahlreiche von der Frische und Couragiertheit dieses Buches begeisterte junge Männer versuchen - sich Bettines Verhältnis zum wesentlich älteren Goethe zum Vorbild nehmend - in Kontakt mit ihr zu treten. Einer der jungen Verehrer ist der aus dem Örtchen Wolmirstedt bei Magdeburg stammende Jura-Student J...

Sechs große Werke - allesamt Brief- und Gesprächsbücher - hat Bettine von Arnim zu Lebzeiten publiziert, ein weiteres, Letzte Liebe, blieb ungedruckt. Berlin, im Januar 1839: Bettine von Arnim ist nach der Veröffentlichung von Goethes Briefwechsel mit einem Kinde 1835 eine Berühmtheit. Zahlreiche von der Frische und Couragiertheit dieses Buches begeisterte junge Männer versuchen - sich Bettines Verhältnis zum wesentlich älteren Goethe zum Vorbild nehmend - in Kontakt mit ihr zu treten. Einer der jungen Verehrer ist der aus dem Örtchen Wolmirstedt bei Magdeburg stammende Jura-Student Julius Döring. Er hat mit seinem Werben Erfolg und wird in ihre Berliner Wohnung vorgelassen. Dann geschieht Bemerkenswertes: Julius Döring bewundert die selbstbewusste Frau nicht nur als Autorin, er verliebt sich auch in sie - und die mittlerweile weit über 50-Jährige erwidert die Zuneigung des um 32 Jahre Jüngeren. Rund zwei Jahre hält die sehr ungleiche Beziehung. Ein einziges Mal finden beide auf einer gemeinsamen Reise für längere Zeit zusammen, sonst schreiben sie sich, was sie einander an Gedanken und Gefühlsregungen mitzuteilen haben. Doch von Anfang an gibt es auch starke Spannungen in diesem Verhältnis: Bettine von Arnim versucht, den beruflichen Werdegang ihres Gegenübers zu beeinflussen und will Julius Döring zu ihrem literarischen Mitarbeiter machen. Er selbst wiederum ist von Eifersucht geplagt, weil die von ihm Verehrte auch mit anderen jungen Männern Umgang pflegt. Die antisemitische Entgleisung gegen einen seiner »Konkurrenten« beendet die Briefbeziehung: Bettine von Arnim sagt sich von Julius Döring los und lässt seine flehenden Kontaktversuche unbeantwortet. Es ist ein unbekanntes Werk aus der Feder Bettine von Arnims: Wir lesen die faszinierende Korrespondenz zwischen der Grande Dame der Romantik und ihrer »letzten Liebe« - eine unerhörte, einzigartige Briefliebschaft der Romantik. Zuvor hat sie sich ihre Briefe von ihm zurückgeben lassen, um sie zu veröffentlichen. Da er ihr signalisierte, eine Bekanntmachung würde ihm beruflich schaden, beließ sie die Schriftstücke schließlich unpubliziert, bewahrte sie aber sorgfältig auf und vermachte sie einer ihrer Töchter, über die sie ins Freie Deutsche Hochstift nach Frankfurt a. M. kamen. Nun wird der Briefwechsel erstmals vollständig und ungekürzt nach den Originalen vorgelegt - und wir werden zu Zeugen einer ungewöhnlichen und einzigartigen Beziehung. Es ist ein Genuss, diese sehr persönlichen und subtil erotischen Briefe zu lesen. Bettine von Arnim tritt uns darin verändert vor Augen - nämlich als späte Liebende, die freilich stets die Fäden der Beziehung zu ihrem jungen Gegenüber in der Hand behält. Das Bild dieser couragierten Frau, das die Romantikforschung in Generationen von ihr gezeichnet hat, muss um eine entscheidende neue Facette ergänzt werden.