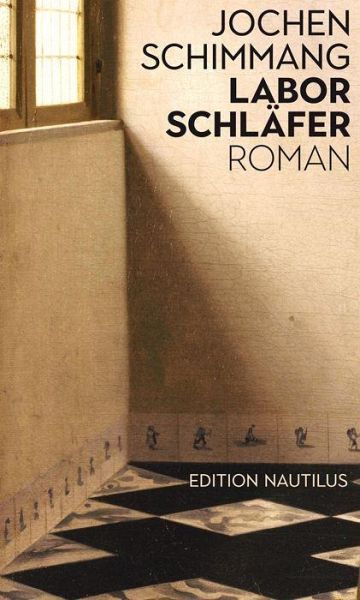

Laborschläfer

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Rainer Roloff führt ein zurückgezogenes Leben. Fragte man ihn nach seiner »Erwerbsbiografie«, so würde er sich als »Privatgelehrter« bezeichnen. Struktur bekommt sein Leben dank einer Langzeitstudie zum Einfluss des Schlafs auf das Gedächtnis, an der er als Proband teilnimmt. Dafür reist er regelmäßig von Köln nach Düsseldorf, selbst in Zeiten der Pandemie, um im Labor seine an das Aufwachen anschließenden Gedanken zu Protokoll zu geben.Roloff, ein Jahr älter als die Bundesrepublik, ist ein idealer und ergiebiger Proband, mit einem Elefantengedächtnis und Aufmerksamkeit für de...

Rainer Roloff führt ein zurückgezogenes Leben. Fragte man ihn nach seiner »Erwerbsbiografie«, so würde er sich als »Privatgelehrter« bezeichnen. Struktur bekommt sein Leben dank einer Langzeitstudie zum Einfluss des Schlafs auf das Gedächtnis, an der er als Proband teilnimmt. Dafür reist er regelmäßig von Köln nach Düsseldorf, selbst in Zeiten der Pandemie, um im Labor seine an das Aufwachen anschließenden Gedanken zu Protokoll zu geben.Roloff, ein Jahr älter als die Bundesrepublik, ist ein idealer und ergiebiger Proband, mit einem Elefantengedächtnis und Aufmerksamkeit für den Zusammenhang zwischen dem kollektivem Unbewussten und der individuellen Erinnerung. Dr. Meissner, der die Studie leitet, findet überwiegend »sehr gelungen«, was sein Proband ihm in einer Mischung aus zeitgeschichtlicher und persönlicher Erinnerung und spielerisch-absurder Noch-Traum-Logik erzählt. Doch dann gerät das Gedächtnis des Schlafforschers selbst aus dem Gleichgewicht...Einmal mehr erweist sich Jochen Schimmang als Meister einer nonchalanten Melancholie, als hintersinniger Chronist der Geschichte, deren teilnehmender Beobachter er ist.