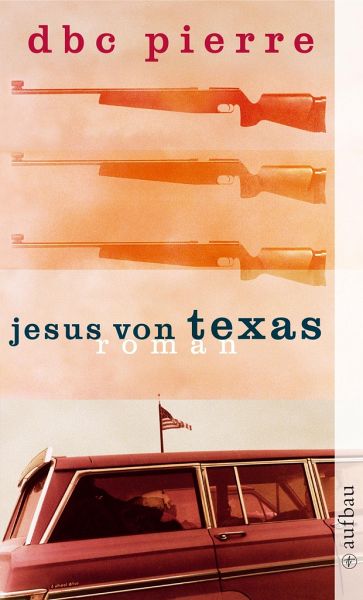

D. B. C. Pierre

Broschiertes Buch

Jesus von Texas

Roman. Ausgezeichnet mit dem Booker Prize 2003 und dem Whitbread First Novel Award 2003

Übersetzung: Kredel, Karsten

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

16 Schüler einer Highschool werden umgebracht. Einige klatschsüchtige Hausfrauen werden plötzlich zu Witwen. Und mittendrin der 15-jährige Vernon, dem es gelingt, immer zur richtigen Zeit am falschen Ort zu sein. "Jesus von Texas" ist eine schwarze Komödie über Gewalt in den USA.

DBC Pierre wurde für seinen ersten Roman 'Jesus von Texas' mit dem Booker Prize, dem Whitbread First Novel Award und dem Bollinger Everyman Wodehouse Award ausgezeichnet. Es folgten 'Bunny und Blair', 'Das Buch Gabriel' und 'Licht aus im Wunderland'. Seine Romane sind in 43 Sprachen übersetzt. DBC Pierre lebt im County Leitrim, Irland.

Produktdetails

- Aufbau Taschenbücher 2150

- Verlag: AUFBAU TB

- Originaltitel: Vernon God Little

- Artikelnr. des Verlages: 656/32150

- 5. Aufl.

- Seitenzahl: 383

- Erscheinungstermin: 20. Mai 2005

- Deutsch

- Abmessung: 192mm x 119mm x 24mm

- Gewicht: 312g

- ISBN-13: 9783746621500

- ISBN-10: 374662150X

- Artikelnr.: 13261540

Herstellerkennzeichnung

Aufbau Taschenbuch Verlag

Prinzenstraße 85

10969 Berlin

info@aufbau-verlag.de

»Die perfekte Mischung aus Tarantinos Trash und Eminems Wut. « NEON 20050908

Nachrichten von Gewalt, die in unsere Schulen gespült wird, Videos, die die jugendlichen Mörder als Rächer überhöhen, in denen sie die Helden ihrer Videogames nachäffen, gehören mittlerweile zum Alltag. Vernon Little hat ein Problem, sein Freund Jesus hat 16 …

Mehr

Nachrichten von Gewalt, die in unsere Schulen gespült wird, Videos, die die jugendlichen Mörder als Rächer überhöhen, in denen sie die Helden ihrer Videogames nachäffen, gehören mittlerweile zum Alltag. Vernon Little hat ein Problem, sein Freund Jesus hat 16 Klassenkameraden erschossen, und er sitzt im Gefängnis und dient als Sündenbock, dem unterstellt wird, von der Tat zumindest gewußt zu haben. Die Naivität, mit der er durch die Welt wandelt, ist von dbc Pierre gut getroffen worden. Nur wer so unschuldig erscheint und sich gleichzeitig so angewidert umschaut, wird das Opfer eigener Machtphantasien, auch wenn sie nicht immer bis zum Letzten reichen müssen. Das Lachen über manche Stellen bleibt einem angesichts des Massakers im Halse stecken. dbc Pierre schafft es, unsere Welt wie eine Kulisse aussehen zu lassen, in der wir selbst schauspielern, uns zum Kaufen wie zum Verkaufen andienen, nur damit es um uns herum glitzert. Ein Junge wie Vernon ist darin verloren. Ein bitterböser Roman, ihn als Satire aufzufassen, beraubt ihn seines harten, realistischen Kerns. Dafür sind die Charaktere, die zwischen den Kulissen auftauchen allzu gegenwärtig.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Bissige Medien-Satire

Der unter dem Pseudonym DBC Pierre veröffentlichende, australische Schriftsteller Peter Warren Finlay hat mit seinem Roman-Erstling «Jesus von Texas» 2003 den britischen Booker Prize gewonnen. Also die begehrteste Auszeichnung im englisch-sprachigen Raum, …

Mehr

Bissige Medien-Satire

Der unter dem Pseudonym DBC Pierre veröffentlichende, australische Schriftsteller Peter Warren Finlay hat mit seinem Roman-Erstling «Jesus von Texas» 2003 den britischen Booker Prize gewonnen. Also die begehrteste Auszeichnung im englisch-sprachigen Raum, die dort im Ansehen zuweilen sogar noch vor dem weniger publikums-wirksamen Nobelpreis steht. Der ehrt ja bekanntlich den Autor selbst, nicht das einzelne Buch, - die Buddenbrooks waren eine berühmte Ausnahme. Aber davon trennen diesen Roman wirklich Welten! Das Pseudonym steht für «Dirty But Clean Peter» und soll den Lebenswandel des Autors andeuten. Der hat es nämlich, folgt man dem Klappentext, fertig gebracht, «von seinem Nachbarn in Mexico Stadt angeschossen zu werden, Schulden in Höhe von mehreren hunderttausend Dollar anzuhäufen, drogen- und spielsüchtig zu werden und eine Reihe von Frauen zu hintergehen».

Sein Roman ist denn auch eine bissige Satire auf die Sensationsgier der amerikanischen Medien-Gesellschaft, deren Auswüchse hier genüsslich auf die Spitze getrieben werden. Ort der Handlung ist eine fiktive Kleinstadt, die den Ruf der Barbecue-Saucen-Hauptstadt von Texas hat. Der fünfzehnjährige Schüler Vernon wird der Mittäterschaft an einem Massaker in seiner Schule verdächtigt. Diesen Amoklauf hat sein bester Freund Jesus während des Physik-Unterrichts begangen, sechzehn Mitschüler sind ihm zum Opfer gefallen, der Täter hat sich anschließend selbst erschossen. Nachdem Vernon ungeschickt ein Gewehr zu verstecken sucht und ihm die Polizei auch rein gar nichts glaubt, flüchtet er nach Mexico, wird dort aber verhaftet und ausgeliefert. Durch unprofessionelle Verteidigung, widrige Umstände und die unheilvolle Mitwirkung eines Klatschreporters bereits massiv von der Bevölkerung vorverurteilt, wird Vernon in einem absurden, schauprozess-artigen Verfahren unschuldig zum Tode verurteilt. Im Todestrakt veranstaltet ein Medien-Konzern die wöchentliche Wahl des jeweils nächsten Delinquenten in Form einer live übertragenen, publikums-wirksamen Reality-Show. Als schließlich Vernon gewählt wird, gelingt es ihm scheinbar durch einige Telefonate, sich doch noch aus der Schlinge zu ziehen.

«Irgendjemand hat mal gesagt, es sei heute unmöglich, Amerika satirisch darzustellen, die Wahrheit wäre immer viel lächerlicher als alles, was man sich ausdenken könnte. Ich glaube, dass stimmt weitgehend», hat sich der Autor geäußert. Und als Beispiel nennt er den letzten Wunsch eines Todeskandidaten in Texas, der vor der Hinrichtung noch eine Zigarette rauchen wollte, was ihm «mit dem Hinweis, dass Rauchen schlecht für seine Gesundheit sei», aber verweigert wurde. In diesem Lichte besehen erscheinen die satirischen Überspitzungen des Romans literarisch ebenso angemessen wie der vulgäre, auf Dauer abstoßende Jugend-Slang, in dem der pubertierende Romanheld erzählt. In der Übersetzung ist es weitgehend gelungen, die vielen Wortspiele in ihrem Aberwitz zu erhalten, was nicht wenig beiträgt zum Amüsement des Lesers, wenn er denn eine Antenne dafür hat. Oft versteckt sich in dem unflätigen Primitiv-Jargon des jugendlichen Ich-Erzählers aber auch eine tiefe Ratlosigkeit: «Ich hab wirklich versucht, das Leben zu kapieren, manchmal kam es mir sogar großartig vor. Doch damit hat sich’s jetzt erstmal, nach allem was passiert ist. Ich meine, was soll das denn für ein Scheißleben sein?»

Grenzenlose Medienmacht, ausufernder Konsumterror und schreiende Ungerechtigkeit sind die Reiz-Themen, die der Autor in seiner temporeich erzählten Geschichte vehement anprangert, ein offensichtlich in die Irre führender American Way of Life. Und Satire ist sicherlich auch die wirksamste Form, sich mit seiner flammenden Anklage einer breiteren Leserschaft verständlich zu machen, Vernunft im Sinne von Kant ist dafür nun mal nicht geeignet. Auch wenn hier auf amüsante Weise der Finger in die Wunde gelegt wird, ist dieser Roman eine von der Sprache her verstörende, auf Dauer nervige Lektüre.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für