Jenny Erpenbeck

Gebundenes Buch

Jenny Erpenbeck über Christine Lavant / Bücher meines Lebens Bd.5

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

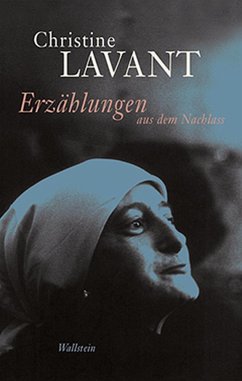

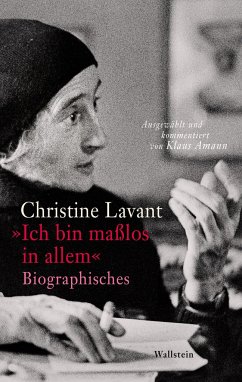

»Menschen können gut ohne Gedichte sein, aber ein Gedicht nicht ohne Menschen.« Wie kann es sein, dass eine Strickerin aus dem Lavanttal in Kärnten zu einer der größten deutschsprachigen Dichterinnen des 20. Jahrhunderts wird?Jenny Erpenbeck lässt uns an ihrer Faszination für Christine Lavant (1915-1973) teilhaben, deren Gedichte sie zum ersten Mal liest, als sie Mitte der Neunziger in Graz lebt. An der Faszination für eine Frau, die sich durch ihre Lesewut, Sensibilität und Klugheit aus dem elenden Dasein, das ihr durch Krankheit und Armut vorgezeichnet war, herausgeschrieben hat. C...

»Menschen können gut ohne Gedichte sein, aber ein Gedicht nicht ohne Menschen.« Wie kann es sein, dass eine Strickerin aus dem Lavanttal in Kärnten zu einer der größten deutschsprachigen Dichterinnen des 20. Jahrhunderts wird?

Jenny Erpenbeck lässt uns an ihrer Faszination für Christine Lavant (1915-1973) teilhaben, deren Gedichte sie zum ersten Mal liest, als sie Mitte der Neunziger in Graz lebt. An der Faszination für eine Frau, die sich durch ihre Lesewut, Sensibilität und Klugheit aus dem elenden Dasein, das ihr durch Krankheit und Armut vorgezeichnet war, herausgeschrieben hat. Christine Lavants tiefgründiger Wahrnehmung des eigenen Leidens steht das zornige Fragen nach dem abwesenden Gott gegenüber, ihrem Stolz als Dichterin die Bescheidenheit der persönlichen Existenz, der Einsamkeit einer Außenseiterin ein unbändiger Humor.

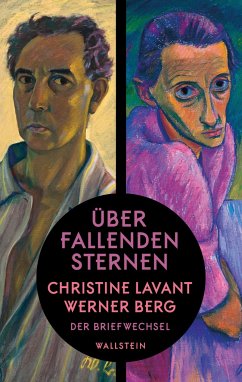

Befreundet mit Thomas Bernhard und den Lampersbergers, im Briefwechsel mit Martin Buber und Hilde Domin, in ihrer Liebe zum Maler Werner Berg ist sie zeit ihres Lebens eng verbunden mit Künstlern und Denkern, die in ihr, jenseits der Äußerlichkeiten ihrer zufälligen Existenz, die große Autorin und den warmherzigen Menschen erkennen und schätzen.

Ein kraftvoller, ein poetischer Essay, der anschaulich macht, dass eine fremde Welt, die uns durchs Lesen aufgeschlossen wird, immer auch unsere eigene ist.

Jenny Erpenbeck lässt uns an ihrer Faszination für Christine Lavant (1915-1973) teilhaben, deren Gedichte sie zum ersten Mal liest, als sie Mitte der Neunziger in Graz lebt. An der Faszination für eine Frau, die sich durch ihre Lesewut, Sensibilität und Klugheit aus dem elenden Dasein, das ihr durch Krankheit und Armut vorgezeichnet war, herausgeschrieben hat. Christine Lavants tiefgründiger Wahrnehmung des eigenen Leidens steht das zornige Fragen nach dem abwesenden Gott gegenüber, ihrem Stolz als Dichterin die Bescheidenheit der persönlichen Existenz, der Einsamkeit einer Außenseiterin ein unbändiger Humor.

Befreundet mit Thomas Bernhard und den Lampersbergers, im Briefwechsel mit Martin Buber und Hilde Domin, in ihrer Liebe zum Maler Werner Berg ist sie zeit ihres Lebens eng verbunden mit Künstlern und Denkern, die in ihr, jenseits der Äußerlichkeiten ihrer zufälligen Existenz, die große Autorin und den warmherzigen Menschen erkennen und schätzen.

Ein kraftvoller, ein poetischer Essay, der anschaulich macht, dass eine fremde Welt, die uns durchs Lesen aufgeschlossen wird, immer auch unsere eigene ist.

Jenny Erpenbeck, geboren 1967 in Ost-Berlin, ist die Autorin zahlreicher Romane, Erzählungen und Essays. Ihre Werke sind in 30 Sprachen übersetzt und wurden im In- und Ausland vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Independent Foreign Fiction Prize, dem Thomas-Mann-Preis, dem Premio Strega Europeo und dem Internationalen Stefan-Heym-Preis. Zuletzt erschienenen die Romane 'Gehen, ging, gegangen', 'Kairos' und ihr Buch über Christina Lavant. 2024 gewann sie als erste deutsche Autorin den International Booker Prize.

Produktdetails

- Bücher meines Lebens 5

- Verlag: Kiepenheuer & Witsch

- 1. Auflage

- Seitenzahl: 146

- Erscheinungstermin: 17. August 2023

- Deutsch

- Abmessung: 193mm x 117mm x 20mm

- Gewicht: 224g

- ISBN-13: 9783462004687

- ISBN-10: 3462004689

- Artikelnr.: 67767447

Herstellerkennzeichnung

Kiepenheuer & Witsch GmbH

Bahnhofsvorplatz 1

50667 Köln

produktsicherheit@kiwi-verlag.de

»Souverän schafft Erpenbeck den Spagat, diskret auch von sich zu erzählen und gleichzeitig immer wieder zurückzutreten, dem An-der-Lavant-Entlangschreiben den Vortritt zu lassen. Eine atemlos machende Symbiose [...].« Sylvia Treudl Buchkultur 20230825

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.11.2023

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.11.2023Vom Schreiben und Überleben

Vorbild und Mahnung fürs eigene Schaffen: Jenny Erpenbeck über ihre Bewunderung für die österreichische Schriftstellerin Christine Lavant.

Das Schreiben ist für die meisten Autoren eng mit dem Lesen verbunden: Bestimmte Werke anderer Schriftsteller haben ihr Leben geprägt, manchmal das eigene Schaffen erst ermöglicht. Dieses Prinzip gegenseitiger künstlerischer Inspiration ist das gedankliche Fundament der Buchreihe "Bücher meines Lebens". Als ihr Herausgeber bittet Volker Weidemann für jeden Band einen Schriftsteller oder eine Schriftstellerin, über Bücher zu erzählen, die ihr Leben verändert und ihr Autorsein maßgeblich beeinflusst haben. Zu den beiden Eröffnungstiteln merkte die

Vorbild und Mahnung fürs eigene Schaffen: Jenny Erpenbeck über ihre Bewunderung für die österreichische Schriftstellerin Christine Lavant.

Das Schreiben ist für die meisten Autoren eng mit dem Lesen verbunden: Bestimmte Werke anderer Schriftsteller haben ihr Leben geprägt, manchmal das eigene Schaffen erst ermöglicht. Dieses Prinzip gegenseitiger künstlerischer Inspiration ist das gedankliche Fundament der Buchreihe "Bücher meines Lebens". Als ihr Herausgeber bittet Volker Weidemann für jeden Band einen Schriftsteller oder eine Schriftstellerin, über Bücher zu erzählen, die ihr Leben verändert und ihr Autorsein maßgeblich beeinflusst haben. Zu den beiden Eröffnungstiteln merkte die

Mehr anzeigen

Literaturwissenschaftlerin Friederike Reents in ihrer Besprechung (F.A.Z. vom 5. November 2022) treffend an, dass das Thema der Reihe die Gefahr birgt, in Lobhudelei abzudriften. Reents beurteilte Mithu Sanyals Band über Emily Brontë in dieser Hinsicht als gelungen, während ihr Florian Illies' Abhandlung über Gottfried Benn weniger gefallen hat.

In diesem Spannungsfeld zwischen unkritischer Lobrede und reflektierter Annäherung kann auch der neueste Titel der Reihe betrachtet werden, den Jenny Erpenbeck vorgelegt hat: Ihr Essay über Christine Lavant erscheint im Jahr des fünfzigsten Todestages der österreichischen Dichterin. Die Verehrung Lavants klingt zwar in jedem Wort Erpenbecks durch, aber an kritischen Tönen fehlt es nicht, gerade in Bezug auf das Verhältnis Lavants zu Nazideutschland und dessen Überbleibseln. Über die späte Freundschaft der Schriftstellerin mit dem Arzt Otto Scrinzi sinniert Erpenbeck: "Weiß sie nicht, dass er während der Nazizeit am Innsbrucker Institut für 'Erb- und Rassenbiologie' gearbeitet hat? Oder sieht sie darüber hinweg, sie, die Vereinsamte, die der menschlichen Zuwendung so sehr Bedürftige?" Dem Fallstrick, der im Thema der Reihe angelegt ist, konnte Erpenbeck also entgehen.

Zentral in ihrem Essay ist die Frage danach, was Schreiben und Lesen fürs eigene Leben bedeuten, im Allgemeinen, aber auch im Besonderen für Christine Lavant. Erpenbeck überlegt: "Was ist das: Lesen? Wie geht das, dass man lesend mehr versteht, als man weiß?" Diese Erfahrung wird allerdings nicht als per se angenehm aufgefasst, vielmehr kann Lesen auch gewaltvoll sein, Gewohntes und Bekanntes einstürzen und einen mit völlig fremden, neuen Gedanken(-welten) konfrontieren. So beschreibt Erpenbeck ihre erste lebensverändernde Begegnung mit Christine Lavants Lyrik, und so geht es auch Lavant selbst bei verschiedenen Lektüren im Laufe ihres Lebens. Für die Schriftstellerin wurden Lesen und Schreiben zu Mitteln, Schmerz zu verarbeiten und auszuhalten: "Der Ausgangspunkt ihres Schreibens ist ihr Leiden und die Auflehnung dagegen."

1935, mit nur zwanzig Jahren, hatte Lavant bereits zweimal versucht, sich mit einer Überdosis Tabletten das Leben zu nehmen, und wies sich selbst in eine Nervenheilanstalt in Klagenfurt ein. Die Erfahrungen des sechswöchigen Aufenthalts hat sie in ihren "Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus" schriftlich verarbeitet. Ihre Eheschließung 1939 mit dem Maler Josef Habernig rettete Lavant zwar vermutlich vor der sogenannten Euthanasie, welche die Nationalsozialisten auch in Österreich durchführten; die Ehe gestaltet sich aber keineswegs als liebevolle Liaison, sondern als kalkulierte Zweckgemeinschaft, wobei Habernig von dieser eher profitierte als sie. Christine Lavant kümmerte sich um den Haushalt und verdiente durch ihre Strickarbeit den Lebensunterhalt für beide, während er seine Künstlerfreunde treffen und malen konnte. Das Schreiben ist für sie in den ersten Jahren der Ehe zuerst gar nicht möglich und später nur heimlich.

1950 lernt sie den Maler Werner Berg kennen. Die Liebesbeziehung zu ihm wird eine der letzten großen schmerzvollen Erfahrungen, die Christine Lavant durchleben muss. Sie und Berg treffen sich mehrere Jahre auf dem Rutarhof, wo Berg mit seiner Ehefrau lebt, und ein Großteil von Lavants Lyrik entsteht aus ihrer Liebe zu ihm. Doch die Beziehung ist zum Scheitern verurteilt, 1955 unternimmt Berg einen Versuch, sich das Leben zu nehmen, woraufhin seine Ehefrau Lavant den Kontakt untersagt. Daraufhin hört diese auf, Gedichte zu schreiben. Ohne ein Gegenüber, an das sie ihre Lyrik richten kann, versiegt ihre poetische Stimme.

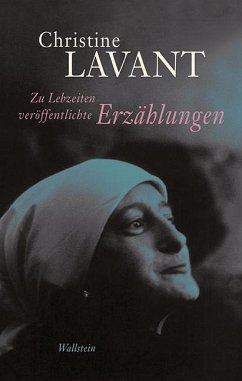

Das Schreiben Lavants ist immer durch die Wahrnehmung der Wirklichkeit geprägt, und zwar durch die Wirklichkeit ihres eigenen Lebens: "Leben heißt bei ihr Schreiben", und das Schreiben ist die Aufarbeitung ihres Lebens. Dieses Verständnis der eigenen Autorenschaft betont Jenny Erpenbeck in Bezug auf Christine Lavant und hebt zugleich dessen Radikalität hervor: "Es gibt einen Preis für den Blick auf die anderen Menschen, denen man in der eigenen Gegenwart begegnet ist, die man aber nun zum Anschauen hinstellt für alle nachfolgenden Zeiten. Denn mit der Macht des Blicks, die man gewinnt, büßt man die Zugehörigkeit ein. Schreiben als Verrat an der Gemeinschaft." Lavant beging diesen "Verrat", und als ihre Erzählungen schließlich auch ihr Heimatdorf erreichten und ihr Künstlername Lavant entschlüsselt wurde, reagierten die Bewohner mit Wut und Abneigung. Doch Lavant konnte nicht anders, sie musste über das schreiben, was sie erlebte, konnte "nicht schön schreiben, wo die Wirklichkeit hässlich ist". 1951 beendete sie deshalb das Schreiben von Erzählungen und wandte sich der Lyrik zu.

An dieser Stelle lässt Jenny Erpenbeck ihren eigenen Standpunkt durchblicken, verortet auch ihr eigenes Schreiben "nah am eigenen Leben", weswegen sie die "Gratwanderung", die daraus für Lavant folgte, gut nachvollziehen kann. Auch in anderen Passagen wird Erpenbecks persönliche Perspektive spürbar, manchmal überlagert sich diese auch mit ihren Schilderungen aus Christine Lavants Leben. Beispielsweise wird in einem Kapitel Lavants Verhältnis zur Natur ausgeführt, ihre heimlichen nächtlichen Spaziergänge, denn "für einen Landmenschen ist es ja beinahe eine Todsünde, spazieren zu gehen". Das wird gespiegelt mit Erpenbecks eigener Sehnsucht nach Natur. Diese Parallelisierung ist lohnend für den Essay, da Erpenbeck spannende Einblicke in ihr poetisches Selbstverständnis ermöglicht, ohne sich dabei selbst zu sehr in den Vordergrund drängen.

Die einzelnen Abschnitte des Buchs erstrecken sich teilweise nur über wenige Seiten, wobei es manchmal etwas schwerfällt, der assoziativen Ordnung zu folgen. Ein Kapitel beispielsweise folgt den Bildern Werner Bergs in ein Museum nach Bleiburg/Pliberk kurz vor der slowenischen Grenze, woraufhin geschildert wird, warum Berg von den Nationalsozialisten verfolgt wurde und welche Rolle slowenische Partisanen im Zweiten Weltkrieg gespielt haben. Erpenbeck verbindet die Gewalt der Vergangenheit mit der aus der Gegenwart, indem sie das Massaker von Bleiburg (bei dem kurz nach Kriegsende Tausende von deutschen Soldaten und deren jugoslawische Verbündete umgebracht wurden) in Bezug zu Russlands Überfall auf die Ukraine setzt. Nach diesem durchaus komplexen historischen Intermezzo stolpert man dann in einen kurzen Gedankenstrom Erpenbecks darüber, wie schnell doch ein Tag vergehe, während sie liest. Doch solche kleine Stolperfallen fallen kaum ins Gewicht, weil Jenny Erpenbecks Band dazu einlädt, die Erzählungen und Gedichte von Christine Lavant auf ein Neues zu entdecken. EMILIA KRÖGER

Jenny Erpenbeck: "Über Christine Lavant".

Kiepenheuer & Witsch, Köln 2023. 160 S., geb., 20,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

In diesem Spannungsfeld zwischen unkritischer Lobrede und reflektierter Annäherung kann auch der neueste Titel der Reihe betrachtet werden, den Jenny Erpenbeck vorgelegt hat: Ihr Essay über Christine Lavant erscheint im Jahr des fünfzigsten Todestages der österreichischen Dichterin. Die Verehrung Lavants klingt zwar in jedem Wort Erpenbecks durch, aber an kritischen Tönen fehlt es nicht, gerade in Bezug auf das Verhältnis Lavants zu Nazideutschland und dessen Überbleibseln. Über die späte Freundschaft der Schriftstellerin mit dem Arzt Otto Scrinzi sinniert Erpenbeck: "Weiß sie nicht, dass er während der Nazizeit am Innsbrucker Institut für 'Erb- und Rassenbiologie' gearbeitet hat? Oder sieht sie darüber hinweg, sie, die Vereinsamte, die der menschlichen Zuwendung so sehr Bedürftige?" Dem Fallstrick, der im Thema der Reihe angelegt ist, konnte Erpenbeck also entgehen.

Zentral in ihrem Essay ist die Frage danach, was Schreiben und Lesen fürs eigene Leben bedeuten, im Allgemeinen, aber auch im Besonderen für Christine Lavant. Erpenbeck überlegt: "Was ist das: Lesen? Wie geht das, dass man lesend mehr versteht, als man weiß?" Diese Erfahrung wird allerdings nicht als per se angenehm aufgefasst, vielmehr kann Lesen auch gewaltvoll sein, Gewohntes und Bekanntes einstürzen und einen mit völlig fremden, neuen Gedanken(-welten) konfrontieren. So beschreibt Erpenbeck ihre erste lebensverändernde Begegnung mit Christine Lavants Lyrik, und so geht es auch Lavant selbst bei verschiedenen Lektüren im Laufe ihres Lebens. Für die Schriftstellerin wurden Lesen und Schreiben zu Mitteln, Schmerz zu verarbeiten und auszuhalten: "Der Ausgangspunkt ihres Schreibens ist ihr Leiden und die Auflehnung dagegen."

1935, mit nur zwanzig Jahren, hatte Lavant bereits zweimal versucht, sich mit einer Überdosis Tabletten das Leben zu nehmen, und wies sich selbst in eine Nervenheilanstalt in Klagenfurt ein. Die Erfahrungen des sechswöchigen Aufenthalts hat sie in ihren "Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus" schriftlich verarbeitet. Ihre Eheschließung 1939 mit dem Maler Josef Habernig rettete Lavant zwar vermutlich vor der sogenannten Euthanasie, welche die Nationalsozialisten auch in Österreich durchführten; die Ehe gestaltet sich aber keineswegs als liebevolle Liaison, sondern als kalkulierte Zweckgemeinschaft, wobei Habernig von dieser eher profitierte als sie. Christine Lavant kümmerte sich um den Haushalt und verdiente durch ihre Strickarbeit den Lebensunterhalt für beide, während er seine Künstlerfreunde treffen und malen konnte. Das Schreiben ist für sie in den ersten Jahren der Ehe zuerst gar nicht möglich und später nur heimlich.

1950 lernt sie den Maler Werner Berg kennen. Die Liebesbeziehung zu ihm wird eine der letzten großen schmerzvollen Erfahrungen, die Christine Lavant durchleben muss. Sie und Berg treffen sich mehrere Jahre auf dem Rutarhof, wo Berg mit seiner Ehefrau lebt, und ein Großteil von Lavants Lyrik entsteht aus ihrer Liebe zu ihm. Doch die Beziehung ist zum Scheitern verurteilt, 1955 unternimmt Berg einen Versuch, sich das Leben zu nehmen, woraufhin seine Ehefrau Lavant den Kontakt untersagt. Daraufhin hört diese auf, Gedichte zu schreiben. Ohne ein Gegenüber, an das sie ihre Lyrik richten kann, versiegt ihre poetische Stimme.

Das Schreiben Lavants ist immer durch die Wahrnehmung der Wirklichkeit geprägt, und zwar durch die Wirklichkeit ihres eigenen Lebens: "Leben heißt bei ihr Schreiben", und das Schreiben ist die Aufarbeitung ihres Lebens. Dieses Verständnis der eigenen Autorenschaft betont Jenny Erpenbeck in Bezug auf Christine Lavant und hebt zugleich dessen Radikalität hervor: "Es gibt einen Preis für den Blick auf die anderen Menschen, denen man in der eigenen Gegenwart begegnet ist, die man aber nun zum Anschauen hinstellt für alle nachfolgenden Zeiten. Denn mit der Macht des Blicks, die man gewinnt, büßt man die Zugehörigkeit ein. Schreiben als Verrat an der Gemeinschaft." Lavant beging diesen "Verrat", und als ihre Erzählungen schließlich auch ihr Heimatdorf erreichten und ihr Künstlername Lavant entschlüsselt wurde, reagierten die Bewohner mit Wut und Abneigung. Doch Lavant konnte nicht anders, sie musste über das schreiben, was sie erlebte, konnte "nicht schön schreiben, wo die Wirklichkeit hässlich ist". 1951 beendete sie deshalb das Schreiben von Erzählungen und wandte sich der Lyrik zu.

An dieser Stelle lässt Jenny Erpenbeck ihren eigenen Standpunkt durchblicken, verortet auch ihr eigenes Schreiben "nah am eigenen Leben", weswegen sie die "Gratwanderung", die daraus für Lavant folgte, gut nachvollziehen kann. Auch in anderen Passagen wird Erpenbecks persönliche Perspektive spürbar, manchmal überlagert sich diese auch mit ihren Schilderungen aus Christine Lavants Leben. Beispielsweise wird in einem Kapitel Lavants Verhältnis zur Natur ausgeführt, ihre heimlichen nächtlichen Spaziergänge, denn "für einen Landmenschen ist es ja beinahe eine Todsünde, spazieren zu gehen". Das wird gespiegelt mit Erpenbecks eigener Sehnsucht nach Natur. Diese Parallelisierung ist lohnend für den Essay, da Erpenbeck spannende Einblicke in ihr poetisches Selbstverständnis ermöglicht, ohne sich dabei selbst zu sehr in den Vordergrund drängen.

Die einzelnen Abschnitte des Buchs erstrecken sich teilweise nur über wenige Seiten, wobei es manchmal etwas schwerfällt, der assoziativen Ordnung zu folgen. Ein Kapitel beispielsweise folgt den Bildern Werner Bergs in ein Museum nach Bleiburg/Pliberk kurz vor der slowenischen Grenze, woraufhin geschildert wird, warum Berg von den Nationalsozialisten verfolgt wurde und welche Rolle slowenische Partisanen im Zweiten Weltkrieg gespielt haben. Erpenbeck verbindet die Gewalt der Vergangenheit mit der aus der Gegenwart, indem sie das Massaker von Bleiburg (bei dem kurz nach Kriegsende Tausende von deutschen Soldaten und deren jugoslawische Verbündete umgebracht wurden) in Bezug zu Russlands Überfall auf die Ukraine setzt. Nach diesem durchaus komplexen historischen Intermezzo stolpert man dann in einen kurzen Gedankenstrom Erpenbecks darüber, wie schnell doch ein Tag vergehe, während sie liest. Doch solche kleine Stolperfallen fallen kaum ins Gewicht, weil Jenny Erpenbecks Band dazu einlädt, die Erzählungen und Gedichte von Christine Lavant auf ein Neues zu entdecken. EMILIA KRÖGER

Jenny Erpenbeck: "Über Christine Lavant".

Kiepenheuer & Witsch, Köln 2023. 160 S., geb., 20,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Perlentaucher-Notiz zur Dlf-Rezension

Eine gute Ergänzung zum Werk der Schriftstellerin Christine Lavant ist Jenny Erpenbecks Buch über den Lebensweg der Autorin, so Rezensentin Angela Gutzeit. Erpenbecks biographischer Text basiert auf einem Graz-Aufenthalt, erfahren wir, durch den sie auf Lavant aufmerksam wurde, er zeichnet Lavants Leben nach und beschäftigt sich auch mit deren inneren Konflikten. Politisch wird es außerdem, erfahren wir, wenn es um die nationalsozialistische Vergangenheit ihres persönlichen und professionellen Umfelds geht, ein Umstand, dessen Lavant sich durchaus bewusst war.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Es ist gar nicht so leicht, in einer solchen Reihe über "Bücher meines Lebens" die Balance zwischen Lobhudelei und kritischer Betrachtung zu halten, aber Jenny Erpenbeck ist das mit ihrem Essay über Christine Lavant gelungen, findet Kritikerin Emilia Kröger. Lavants Dichtung ebenso wie Erpenbecks eigenes Schreiben befassen sich mit der Frage, wie Schreiben das eigene Leben verändert, weiß Kröger. Erpenbeck ist dabei nicht unkritisch, so die Kritikerin, und beleuchtet nicht nur Sinn- und Lebenskrisen, sondern auch das Verhältnis der Dichterin zum Nationalsozialismus und historische Entwicklungen, die zum Schreiben in Bezug gesetzt werden , erfahren wir. Manchmal ist es etwas schwierig, dem assoziativen Strom zu folgen, aber insgesamt macht der Band große Lust auf eine Neuentdeckung Lavants, hält Kröger fest.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Interessant und beeindruckend

„Das eigene Leben bewahren, ohne den eigenen Willen aufzugeben, Kompromisse eingehen, die einen nicht die Seele kosten – wie das gelingen kann, und auch, wie manche ihrer Figuren tragisch daran scheitern, hat Christine Lavant in ihren Texten …

Mehr

Interessant und beeindruckend

„Das eigene Leben bewahren, ohne den eigenen Willen aufzugeben, Kompromisse eingehen, die einen nicht die Seele kosten – wie das gelingen kann, und auch, wie manche ihrer Figuren tragisch daran scheitern, hat Christine Lavant in ihren Texten beschrieben.“ (Zitat Pos. 817)

Thema und Inhalt

Dieses Buch ist der fünfte Band der Serie „Bücher des Lebens“, herausgegeben von Volker Weidermann. Es geht um Bücher, welche die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck besonders beeindruckt und geprägt haben. Erpenbeck ist dreißig Jahre alt, als sie zum ersten Mal ein Gedicht von Christine Lavant liest. „Dreißig Jahre alt musste ich werden, bevor ich zum ersten Mal ein Gedicht von Christine Lavant gelesen habe. Bevor sich mir diese fremde Welt aufgetan hat, die ich nicht kannte und dich im ersten Moment wiedererkannt habe.“ (Zitat Pos. 284) Seither folgt sie den Spuren und dem Leben dieser ungewöhnlichen Frau, der einfachen Strickerin und Schriftstellerin und vertieft die biografischen Geschichten mit den Themen Bücher, Lyrik, das Leben als Schriftstellerin.

Umsetzung

Nach einem kurzen Vorwort von Volker Weidermann beginnt Jenny Erpenbeck ihr Essay mit der Frage, wann der richtige Moment sei, um ein Gedicht zu lesen, gibt sich selbst in Gedanken verschiedene Antworten, die ebenfalls Fragen bleiben. Im zweiten Kapitel schreibt sie, was Christine Lavant in ihren biografischen Notizen über das Lesen von Gedichten geschrieben hat und tritt so mit dieser österreichischen Lyrikerin aus Kärnten in einen inneren Dialog. Diesen führt sie in allen weiteren Kapiteln abwechselnd fort, Jenny Erpenbeck berichtet über ihre Erlebnisse während der fünf Jahre, die sie in Graz gelebt hat und beginnt danach mit der Kindheit von Christine Lavant, mit bürgerlichem Namen Christine Habernig, geb. Thonhauser. Erpenbeck folgt einerseits dem von Selbstzweifeln geprägten Leben von Christine Lavant, sucht in den vielen vorhandenen Aufzeichnungen, besonders Briefen, in den Archiven und Museen nach dem Menschen und der Künstlerin. Besondere Aussagen ergänzt Erpenbeck mit entsprechenden Gedichten von Christine Lavant.

Im Anhang finden sich die Lebensdaten von Christine Lavant und die Erklärungen zu den durchnummerierten Fußnoten.

Fazit

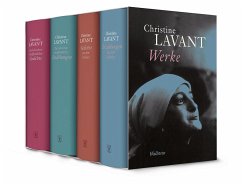

Dieses Buch berichtet über das Leben der österreichischen Schriftstellerin Christine Lavant, deren literarisches Werk in der breiten Öffentlichkeit nicht allzu bekannt ist, und in deren Würdigung seit 2016 ein eigener Literaturpreis, der Christine Lavant Preis, verliehen wird.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Die Bücher meines Lebens, eine Reihe herausgegeben von Volker Weidermann, sind deswegen so stark, weil sie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Verfasser und dem betrachteten Schriftsteller herstellen.

Als Jenny Erpenbeck einige Jahre in Graz lebte und die österreichische Dichterin …

Mehr

Die Bücher meines Lebens, eine Reihe herausgegeben von Volker Weidermann, sind deswegen so stark, weil sie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Verfasser und dem betrachteten Schriftsteller herstellen.

Als Jenny Erpenbeck einige Jahre in Graz lebte und die österreichische Dichterin Christine Lavant mit 30 Jahren für sich entdeckt, war sie fasziniert und es gelingt ihr, in diesem Buch den Lesern diese Faszination zu vermitteln.

Christine Lavant war mir zwar ein Begriff, aber ich bin kein Kenner ihres Werks. Daher ist die Geschichte, die Erpenbeck über Leben und Werk Lavants erzählt, im höchsten Maße spannend für mich gewesen.

Christine Lavants Leben war unspektakulär. Sie lebte von 1915 bis 1973. Sie verließ ihre Heimat praktisch nie und ihr Leben war auch von Krankheit und Armut geprägt. Dennoch hatte sie ein umfangreiches Werk mit tausenden von Gedichten und Prosa geschaffen.

Erschütternd die Passagen, als Erpenbeck von Lavants psychischen Problemen erzählt, die sie 1935 in die psychiatrische Anstalt in Klagenfurt brachte und über die Lavant 10 Jahre später ihr Prosawerk Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus schrieb. Hier wurden in den Jahren 1941 bis 1945 viele psychisch Kranke und alte Menschen ermordet.

Nach diesem Essay bin ich fest entschlossen, dringend etwas von Christine Lavant zu lesen!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für

Entdecke weitere interessante Produkte

Stöbere durch unsere vielfältigen Angebote