Nicht lieferbar

Homeland Elegien

Roman

Übersetzung: Gunsteren, Dirk van

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

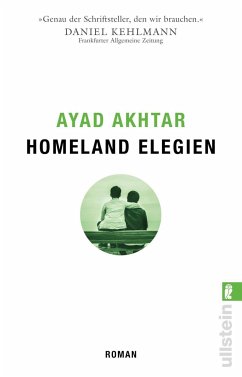

"Genau der Schriftsteller, den wir brauchen." Daniel Kehlmann, FAZ"Leidenschaftlich, verstörend, fesselnd." Salman Rushdie"Ein herzzereißendes Porträt von Amerikanern, die von der Welt nach 9/11 zum Anderssein verbannt wurden." Jennifer EganAyad Akhtars "Homeland Elegien" ist ein intelligenter Roman über den zerrütteten Zustand des heutigen Amerikas. Über ein Amerika, in dem die Ideale der amerikanischen Demokratie den Göttern der Finanzindustrie geopfert wurden und eine TV-Persönlichkeit Präsident werden konnte. Es ist ein persönliches Memoir über die Erfahrungen von im Westen lebe...

"Genau der Schriftsteller, den wir brauchen." Daniel Kehlmann, FAZ

"Leidenschaftlich, verstörend, fesselnd." Salman Rushdie

"Ein herzzereißendes Porträt von Amerikanern, die von der Welt nach 9/11 zum Anderssein verbannt wurden." Jennifer Egan

Ayad Akhtars "Homeland Elegien" ist ein intelligenter Roman über den zerrütteten Zustand des heutigen Amerikas. Über ein Amerika, in dem die Ideale der amerikanischen Demokratie den Göttern der Finanzindustrie geopfert wurden und eine TV-Persönlichkeit Präsident werden konnte.

Es ist ein persönliches Memoir über die Erfahrungen von im Westen lebenden Muslimen, insbesondere nach 9/11, und eine Reflexion über die Möglichkeit einer westlichen muslimischen Identität.

Es ist die intellektuelle Biografie eines künstlerischen Ausnahmetalents und eine manchmal komische, manchmal bewegende, manchmal konfliktreiche Einwandererfamiliengeschichte.

Und nicht zuletzt erzählt der Roman mit großem Esprit und aus ungewohnter Perspektive globale Zeitgeschichte, vom Konflikt zwischen Pakistan und Indien über den ersten Afghanistan Krieg bis hin zu Osama bin Laden und dem islamistischen Terror der jüngsten Gegenwart.

"Leidenschaftlich, verstörend, fesselnd." Salman Rushdie

"Ein herzzereißendes Porträt von Amerikanern, die von der Welt nach 9/11 zum Anderssein verbannt wurden." Jennifer Egan

Ayad Akhtars "Homeland Elegien" ist ein intelligenter Roman über den zerrütteten Zustand des heutigen Amerikas. Über ein Amerika, in dem die Ideale der amerikanischen Demokratie den Göttern der Finanzindustrie geopfert wurden und eine TV-Persönlichkeit Präsident werden konnte.

Es ist ein persönliches Memoir über die Erfahrungen von im Westen lebenden Muslimen, insbesondere nach 9/11, und eine Reflexion über die Möglichkeit einer westlichen muslimischen Identität.

Es ist die intellektuelle Biografie eines künstlerischen Ausnahmetalents und eine manchmal komische, manchmal bewegende, manchmal konfliktreiche Einwandererfamiliengeschichte.

Und nicht zuletzt erzählt der Roman mit großem Esprit und aus ungewohnter Perspektive globale Zeitgeschichte, vom Konflikt zwischen Pakistan und Indien über den ersten Afghanistan Krieg bis hin zu Osama bin Laden und dem islamistischen Terror der jüngsten Gegenwart.