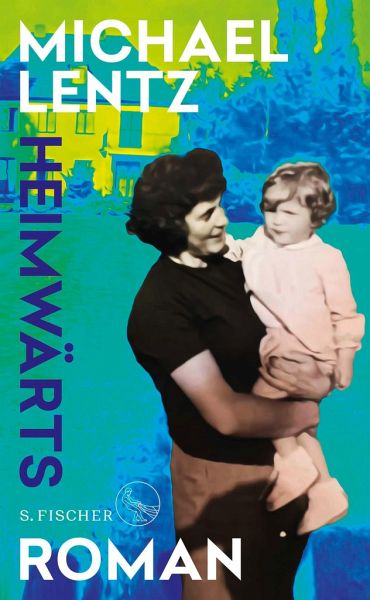

Heimwärts

Roman

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Wie kann man ein besserer Vater als der eigene werden?Michael Lentz erinnert sich in »Heimwärts« an die unheimlichen Jahre der alten Bundesrepublik. Zwischen Apfelkuchen und Zorn, zwischen Matchboxautos und Metaphysik spielt sich in seinem neuen Roman eine westdeutsche Kleinstadt-Kindheit ab. Regelmäßig rutscht dem Vater die Hand aus, oder man begegnet sich wortlos im Haus. Es gibt viel zu essen, und die Mutter sorgt für Ordnung und schlechtes Gewissen. Unterbrochen werden die Erinnerungen von der Stimme eines Kindes, das die alte Bundesrepublik nur noch vom Hörensagen kennt und mit all...

Wie kann man ein besserer Vater als der eigene werden?

Michael Lentz erinnert sich in »Heimwärts« an die unheimlichen Jahre der alten Bundesrepublik. Zwischen Apfelkuchen und Zorn, zwischen Matchboxautos und Metaphysik spielt sich in seinem neuen Roman eine westdeutsche Kleinstadt-Kindheit ab. Regelmäßig rutscht dem Vater die Hand aus, oder man begegnet sich wortlos im Haus. Es gibt viel zu essen, und die Mutter sorgt für Ordnung und schlechtes Gewissen. Unterbrochen werden die Erinnerungen von der Stimme eines Kindes, das die alte Bundesrepublik nur noch vom Hörensagen kennt und mit all dem alten Kram heute nicht mehr viel anfangen kann.

Seit »Muttersterben« erzählt Michael Lentz virtuos von Herkunft und Familie, von Kindheit, Liebe und Tod. »Heimwärts« geht einen entscheidenden Schritt weiter: Aus dem Sohn ist nun selbst ein Vater geworden. Die vergangene Kindheit ist zwar weiterhin mächtig und präsent. In der Gegenwart aber geht es um die Stimme der nächsten Generation.

Michael Lentz erinnert sich in »Heimwärts« an die unheimlichen Jahre der alten Bundesrepublik. Zwischen Apfelkuchen und Zorn, zwischen Matchboxautos und Metaphysik spielt sich in seinem neuen Roman eine westdeutsche Kleinstadt-Kindheit ab. Regelmäßig rutscht dem Vater die Hand aus, oder man begegnet sich wortlos im Haus. Es gibt viel zu essen, und die Mutter sorgt für Ordnung und schlechtes Gewissen. Unterbrochen werden die Erinnerungen von der Stimme eines Kindes, das die alte Bundesrepublik nur noch vom Hörensagen kennt und mit all dem alten Kram heute nicht mehr viel anfangen kann.

Seit »Muttersterben« erzählt Michael Lentz virtuos von Herkunft und Familie, von Kindheit, Liebe und Tod. »Heimwärts« geht einen entscheidenden Schritt weiter: Aus dem Sohn ist nun selbst ein Vater geworden. Die vergangene Kindheit ist zwar weiterhin mächtig und präsent. In der Gegenwart aber geht es um die Stimme der nächsten Generation.